基于DEM的干暖河谷地貌類型劃分

吳曦 羅君 鄭吉林

摘要:指出了地貌是自然地理環境的最基本要素之一,在地學研究中起著重要作用。較之傳統的地貌學分類,基于DEM數據劃分地貌類型的方法更全面、準確。以30m×30m的GDEMDEM數據為基礎,以高程和地形起伏度為指標對該地區地貌形態進行了劃分,結果顯示:地形起伏度最佳統計分析窗口面積為0.15km2,漢源地區的整體地貌特點為:東、西兩面山地環繞,逐漸向中部傾抖。該地區地貌類型多樣,共劃分出9種地貌形態。以該區進行地貌類型劃分的嘗試,具有典型代表性,為基于DEM的地貌類型的快速定量系統劃分提供了經驗與方法,分類結果與實際地貌類型相符,對該地區水土流失的治理與研究具有參考價值。

關鍵詞:地貌分類;數字高程模型;地形起伏度;均值變點法

中圖分類號:S157 文獻標識碼:A 文章編號:1674-9944(2020)04-0154-04

1 引言

地貌作為地球表層系統中最基本的組成要素之一,直接影響著其他自然要素,并在一定范圍內影響著自然環境的分異[1],它是地理學研究的核心和基礎[2]。營力過程的復雜多樣致使地貌被塑造成不同類型,而地貌類型及其區域差異是研究自然環境空間變化和揭示地貌形成內在機理的重要內容[3],全面和科學地進行地貌類型劃分很有必要。

地貌分類體系是反映地貌信息的科學基礎,目前地貌分類大都采用多指標組合的方式,如地貌形態(地形起伏度、坡度、海拔等地形因子)、營力成因(外營力或內營力)、物質分異和歷史演化過程等方面[2]。傳統地貌分類與制圖主要采用地形圖判讀、野外考察等方法,不僅工作量大,而且效率較低[4]。隨著地理信息技術的發展,以數字高程模型(digital elevation model,DEM)為數據源的數字地形信息處理已成為定量開展地貌分類研究的熱點[5]。同時,“3S”技術的應用也為地貌分類研究引入了新的技術手段,可結合DEM與遙感分類進行地貌類型自動劃分[3,6]。在刻畫真實地形時,只考慮單一因子劃分地形存在片面性,為了更準確、客觀地描述地貌類型,本文擬采用空間疊加分析方法,以30m分辨率的GDEMDEM為數據源,以地形起伏度和高程為基礎對地貌類型劃分。并且擬采用均值變點法計算漢源地區地形起伏度的最佳統計分析窗口。漢源縣地處長江上游的大渡河流域,近年來,兩岸水土流失極為嚴重,生存環境不斷惡化。因此,對該地區的地貌類型和格局進行探究,可為水土保持的規劃、防治提供基礎依據和背景數據,也為西南地區干旱河谷的治理提供科學參考。

2 研究區概況

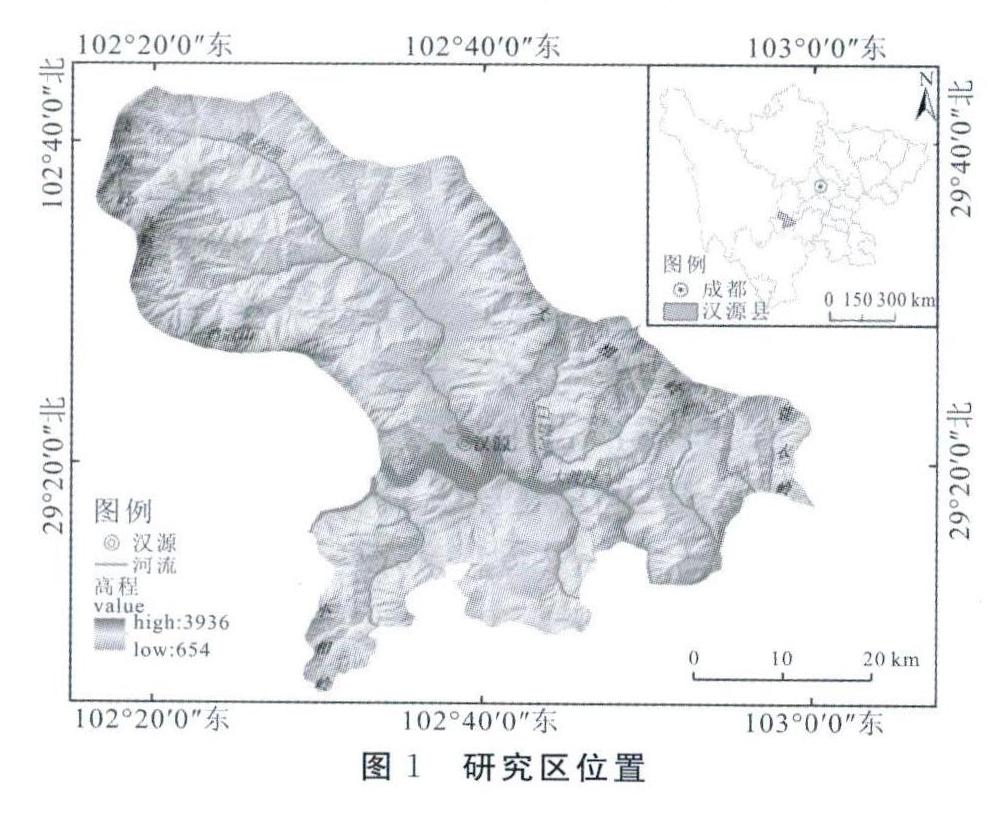

漢源干暖河谷位于四川省雅安市西南部(圖1)[7],區域地理位置為102°16′~103°00′E,29°05′~29°43′N,面積約為2388km2[8]。區域內年均溫差較小,東南季風經大相嶺阻隔,西南季風經小相嶺阻隔,海風只能從東南部大渡河的谷口進入,因而該地水汽不多,屬川西南山地亞熱帶氣候,其年均降水量為741.8mm,列雅安市最低值,全年降水量的80%~90%集中于6~9月,土壤類型以棕壤、石灰巖土、暗棕壤、紫色土和山地草甸土為主[9]。漢源縣地處橫斷山脈北段東緣,長江上游,大渡河橫穿縣域東西,流沙河縱貫南北,形成了四周高山環繞,中部河谷低平的地勢[9],特殊的地貌基礎使得該區極易形成滑坡和泥石流等山地災害。

3 數據來源與研究方法

3.1 數據來源

本研究所使用的DEM數據(GDEMDEM),來源于地理空間數據云平臺網站(http://www.gscloud.cn/)>數據分辨率為30m×30m,空間參考為WGS 1984,以及投影類型為UTM(通用橫軸墨卡托投影)。將獲取的DEM數據,在ArcMap10.2中以漢源縣矢量邊界為要素按掩膜進行提取,獲得漢源地區DEM基礎數據。

3.2 研究方法

3.2.1 漢源干暖河谷地貌形態分級體系的建立

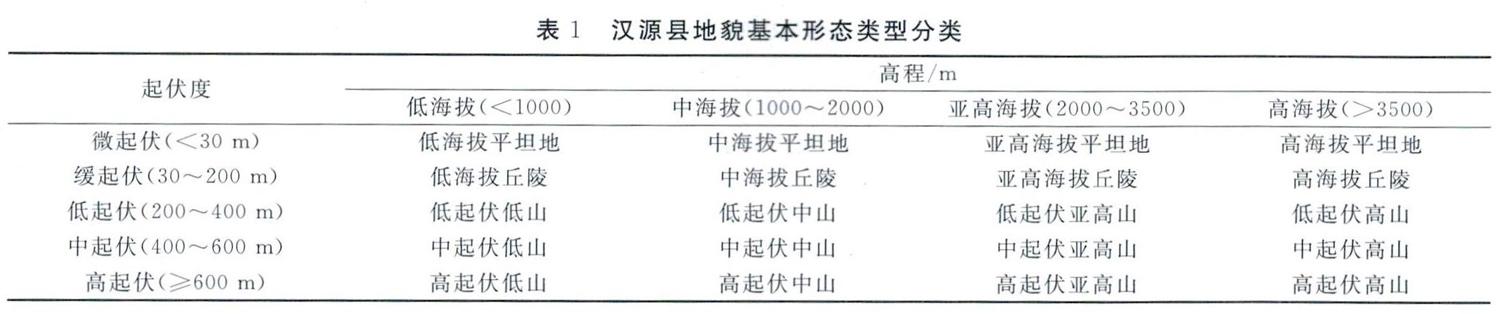

中國基本地貌形態主要為平原、盆地、丘陵、山地和高原五大類型[10],而地表相對起伏度和地貌面海拔在宏觀上體現了地貌內營力作用的特征和性質,是最基本的地貌形態指標[11~13]。本研究基于多尺度數字地貌等級分類方法[13]和中國陸地1:100萬數字地貌分類體系[2],以地形起伏度與海拔高度為基本指標對地貌類型進行逐級劃分。依據地表高度的起伏變化將地表形態劃分為平坦地、丘陵、低起伏山地、中起伏山地和高起伏山地5個宏觀地貌形態亞綱,再將基本形態地貌所處的海拔高度以低海拔、中海拔、亞高海拔和高海拔分為4個地勢等級亞綱,并將上述兩個地貌亞綱組合,組成漢源20個基本地貌形態類型(表1)。

3.2.2 最佳統計單元提取

根據起伏高度的基本原理,存在一個最佳統計單元,可使統計單元內最高和最低點之高差達到相對穩定[14],因此在提取漢源地區起伏度時,關鍵是計算出最佳統計單元。常用的求點方法有人工判斷法、最大高差法、模糊數學法和均值變點法[15],本文擬采用均值變點法,此方法多用于地形起伏度的求算,它對僅一個變化點的檢驗最為有效[16]。其中的變點是:設{xi,i=1,…,N}為非線性系統的序列,此序列會在某未知時刻突然變化且變化較大,該時刻即為變點[17~19]。變點的計算主要如下:對于有序數列{xi,i=1,…,N},為樣本數,樣本被分為兩段,且以xi點為邊界;分別計算出每段樣本的算術平均值xi、及樣本均值,并計算以下統計量:

在(1)、(2)式中,t1=1,2,…,;t2=i,i+1,…,N。變點的存在會增加S與S;之差,兩者最大差值相對應的點稱為變點。本研究所用樣本是不同網格單元面積下對應的平均地形起伏度結果值。

4 結果與討論

4.1 最佳統計單元的求算

本次試驗運用漢源地區DEM數據,在ArcMap10.2的空間分析模塊中,使用窗口遞增算法來計算研究區中地形起伏度的最佳統計面積。分析窗口類型選擇矩形,并依次計算n×n(n=2,3,…,32)像元各鄰域內平均地形起伏度,作為對應窗口地形起伏度的結果值,計算結果見表2。

對表2中的數據進行統計分析,擬合出不同統計單元面積與平均地形起伏度的關系,得到二者關系曲線(圖2)。擬合方程為y=84.7021n(x)+12.744,擬合系數R2=0.9349,擬合度較高。由擬合曲線可以看出,當統計單元的面積小于10×104m2時,研究區內平均地形起伏度隨著統計單元面積增大而增大,且變化幅度較大;在(10~30)×104m2之間時,曲線上出現了平均地形起伏度增加由陡變緩的突變點;當其大于30×104m2時,平均地形起伏度隨著統計單元面積增大而增大的趨勢逐漸變緩,而突變點所對應面積即是最佳統計單元面積。通過公式(1)和(2)的計算得到圖3所示曲線,S和Si之差在第12個序列點的時候最大,即該序列點所對應的統計單元大小即為最佳統計單元。由表1可知,第12個序列點對應的是13×13像元,即面積為0.15km2的格網大小為地形起伏度的最佳統計單元。

4.2 漢源干暖河谷地貌形態劃分

將起伏度數據和高程數據按照地貌形態指標重分類后進行疊加分析,并將面積過小的地貌單元合并到相鄰地貌單元里,最后得到漢源干暖河谷的地貌形態分布圖(圖4)。漢源干暖河谷地處橫斷山脈北段東緣,是川西高原與四川盆地之間的過渡地帶,海拔雖高,但地形起伏度不大,表現出了低起伏中山、亞高山的地貌特征。如圖所示,該地區共有9種海拔和起伏度組合形態,低起伏亞高山與低起伏中山主要分布在境內東西兩側,東邊有大相嶺、蓑衣嶺等一系列的高峰;西邊分布有飛越嶺、小相嶺、雞冠山、馬鞍山等山峰。中海拔丘陵與亞高海拔丘陵集中于中部地區,主要沿大渡河與流沙河兩側分布。在大渡河的東段,河流較多且經過長期的切割作用,表現出低起伏亞高山與低起伏中山的地貌特征,不受河流切割影響的地帶則表現出亞高海拔丘陵的地貌特征。低海拔平坦地、低海拔丘陵、低起伏低山、中海拔平坦地和低起伏高山在此區域內也有少量分布。可以看出,漢源地區地貌類型分布與河流、山地的分布具有一定相關性,漢源地區的整體地貌特點為:東、西兩面山地環繞,逐漸向中部傾斜。

將各類地貌面積進行統計得出圖5,從中可見:漢源地區的地貌類型以山地為主;低起伏亞高山、中海拔丘陵、低起伏中山和亞高海拔丘陵所占面積比例較大,分別約占研究區面積的31.77%,24.25%、21.37%、15.92%,共占研究區面積的93.30%;而其余5種地貌類型共占總面積的6.70%,占比較少。

5 結論

(1)利用漢源地區30m分辨率的GDEMDEM數據,通過均值變點法分析得出,該區地形起伏度的最佳統計單元面積為0.15km2。

(2)根據地形起伏度和高程構建了漢源地貌形態特征的分類指標體系,并將漢源地區劃分為9種基本地貌類型。其中,低起伏亞高山、中海拔丘陵、低起伏中山和亞高海拔丘陵所占面積比例較大,共占據研究區面積的93.30%。

(3)低起伏亞高山與低起伏中山主要分布在縣境東西兩側,中海拔丘陵與亞高海拔丘陵集中分布于中部地區。境內地貌以山地為主,河流眾多,切割強烈,溝谷縱橫,極易發生滑坡、泥石流等自然災害。

參考文獻:

[1]李炳元,潘保田,程維明,等.中國地貌區劃新論[J].地理學報,2013,68(3):291~306.

[2]周成虎,程維明,錢金凱,等.中國陸地1:100萬數字地貌分類體系研究[J].地球信息科學學報,2009,11(6):707~724.

[3]李蜻晗,江嶺,左穎,等.面向對象的安徽省基本地貌類型劃分方法[J].地理與地理信息科學,2018.34(5):80-85,81.

[4]常直楊,王建,白世彪,等.基于DEM數據的地貌分類研究:以西秦嶺為例[J].中國水土保持,2014(4):56~59.

[5]湯國安,那嘉明,程維明.我國區域地貌數字地形分析研究進展[J].測繪學報,2017,46(10):1570~1591.

[6]常直楊,王建,白世彪,等.基于SRTM DEM數據的三峽庫區地貌類型自動劃分[J].長江流域資源與環境,2014.23(12):1665~1670.

[7]張榮祖.橫斷山區干早河谷[M].北京:科學出版社,1992.

[8]侯雨樂,劉瑞,趙景波.四川省漢源縣大渡河干熱河谷區清代洪澇災害特征[J].水土保持通報,2019,39(1):271277.

[9]漢源縣志編纂委員會.漢源縣志[M].成都:四川科學技術出版社.1994.

[10]曾昭璇.中國的地形[M].廣州:廣東科技出版社,1985.

[11]李炳元,李鉅章.中國地貌圖(1:400萬)[M].北京:科學出版社,1994.

[12]中國科學院地理研究所.中國1:100萬地貌制圖規范(征求意見稿)[M].北京:科學出版社,1987.

[13]程維明,周成虎.多尺度數字地貌等級分類方法[J].地理科學進展,2014,33(1):23~33.

[14]涂漢明,劉振東.中國地形起伏度最佳統計單元的求證[J].湖北大學學報(自然科學版),1990(3):266~271.

[15]王玲,呂新.基于DEM的新疆地形起伏度分析[J].測繪科學,2009,34(1):113~116.

[16]項靜恬,史久恩,李笑吟.非線性系統中數據處理的統計方法[M].北京:科學出版社,2000.

[17]王玲,同小娟.基于變點分析的地形起伏度研究[J].地理與地理信息科學,2007(6):65~67.

[18]韓海輝,高婷,易歡,等.基于變點分析法提取地形起伏度:以青藏高原為例[J].地理科學,2012,32(1):101~104.

[19]張學儒.官冬杰,牟鳳云,等.基于ASTER GDEM數據的青藏高原東部山區地形起伏度分析[J].地理與地理信息科學,2012,28(3):11~14.

收稿日期:2020-01-04

收稿日期:2020-01-04作者簡介:吳曦(1994-),女,碩士研究生,研究方向為地圖學與地理信息系統。

通訊作者:羅君(1985-),博士,講師,研究方向為地理綜合研究。