瞻前亦要顧后

王燕

摘 要:例題是教學的初始素材,并非是教學內容的全部。從聽評課發現的問題出發,分析了關于“一圖四式”教學“貶值”的原因。以“6和7的加減法”的教學為例,在理清教材、明確重難點的基礎上,以實際課堂教學為例進行提升教學效果研究。總結出教師在教學設計時,要有“瞻前顧后”使用教材的意識和能力,深入研究教材,深層次關注學生知識原點,凸顯“事半功倍”的教學效果。

關鍵詞:一圖四式;教學目標;關聯

一、緣起:“變味”的“一圖四式”

“6、7的加減法”是新人教版第五單元的內容,在學習本內容之前,學生已經接觸過“一圖兩式”(根據情景圖,寫出兩道加法或減法算式),本環節由直觀體現加減含義的情景圖分別出現“一圖兩式”,進一步擴展到“一圖四式”(兩道加法和兩道減法)。

筆者最近聽了一節“6和7的加減法”研討課,該老師把教學目標定位在“看圖會寫兩道加法和兩道減法算式”上。在后續的作業跟蹤及學生訪談中發現學生更多地是機械地進行填空、計算,“看圖列式”淪為了“口算”。如何挖掘教學實例“一圖四式”背后的價值,讓教學目標和教學重難點更好落實,使學生的思維更深刻呢?

二、思考:“一圖四式”為何變成“口算訓練”

(一)瞻前:基于學生的知識原點,教學目標過低

在學習“6、7的加減法”之前,學生已經熟練掌握了6、7的分與合,甚至大部分小朋友對10以內的加減法計算都比較熟練了。從這一點看,此時的重點不應該放在6和7的加減法計算上。更何況,借助例題給出的圖,學生可以憑借看和數的方式直接得出算式的答案,而不需要借助6和7的合成與分解的經驗來解決“4+2=?”“6-2=?”的問題。相比較減法,學生對加法的計算更加熟練,在計算出4+2=6后,可以發現算式中有2、4、6三個數字,而對于算式“6-2=?”,學生依靠視覺,就可以看出算式中缺少了數字4,自然得到算式的答案是4。

通過課堂觀察發現,沒有學生想到用“2和4合成6”或“6可以分成2和4”來解釋四個算式之間的關系,學生發現的關聯更多停留在直觀看到的數字。

(二)顧后:基于知識的結構體系,教學目標單一

在后一章的學習中,教材提供了情境圖(見教材圖):

該例題的本質仍然是6的加法,但較之之前的例題增添了“大括號”和“問號”,這樣的改變可以讓學生在說的過程中體會加法的意義,經歷加法算式的建模過程,為后續解決“半圖半文字”和“純文字”形式的問題、分析數量關系(理清條件和問題的關系)積累活動經驗。基于這樣的分析,筆者認為教學目標不能僅僅定位在計算結果和簡單說題意上。在學生說題意、列算式的同時,還要處理好以下幾個問題:

1.要引導學生根據圖完整有序地表達問題。

2.要引導學生明確哪個是條件,哪個是需要我們解決的問題。

3.基于加減法的意義理解兩道加法和兩道減法之間的聯系,落實“以形解數”的教學理念。

4.結合情景圖,引導學生觀察四個算式的內在規律。在觀察交流中,我們可以發現僅僅交換兩個加數的位置,計算結果是不變的,無形中滲透了加法交換率。

三、教學實踐

基于以上分析,筆者在平行班中進行了教學實踐。看圖列式的學習,是學習問題解決的基礎,在小學數學學習中占有重要地位。因此,學生一定要在教師的正確指導下,認真學習相關知識。為了避免上述教學目標過低和單一造成教學“貶值”,筆者也認真思考了教學過程的安排以及題目的選取,望能夠盡量減少目標定位上對學生學習一圖四式的影響。

(一)明晰理念

1.理清教材,找準知識原點

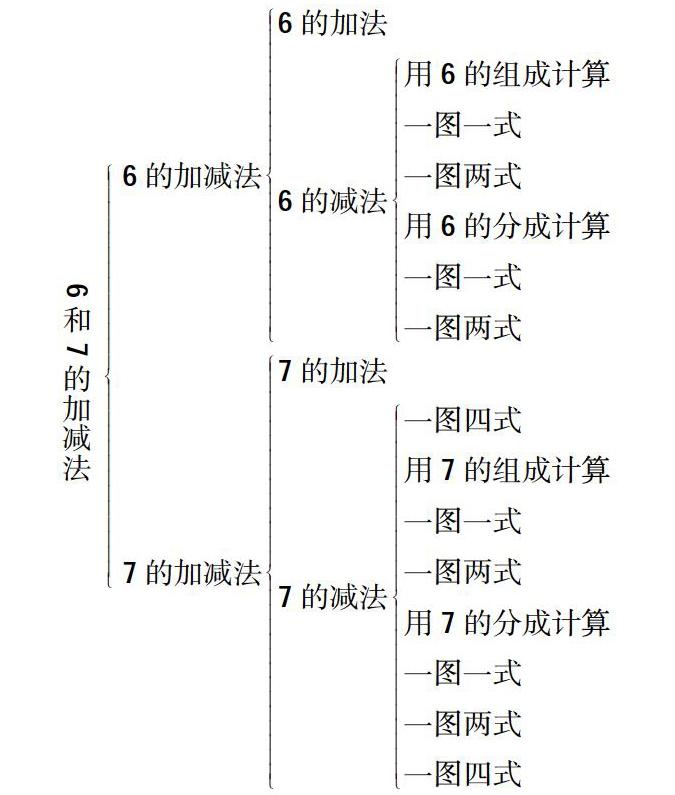

通過例題分析,可以把“6和7的加減法”細化成四大塊。具體分解成下圖。

同時把“6和7的加減法”安排在本單元的第三課時(第一課時:6和7的初步認識;第二課時:序數含義、寫數、數的組成),可以知道本例題教學的開展需要借助5以內的加減法、6和7的組成。

2.明確重難點

教學開展前,必須要知道平均數教學中的計劃、重點與難點,做好準備工作。有了6、7的分與合與上單元5以內的加減法計算,再加上學生對10以內加減法都有一定計算基礎,學生能自主借助知識遷移,對6、7的加減法進行計算。如何把計算課上得既不失原味又別具新意呢?通過反復討論,我們最終把教學中難點定位在:借助情景圖和加減法的意義,在理解算式意義的基礎上,建構加減法模型。“一圖四式”是本課的重點,它是對加減法意義的鞏固與應用,同時通過尋找四式的聯系,讓學生體會實際問題中的數量關系,無形中滲透代數思想。

(二)教學探索

教材中給出的情景圖是相對的兩位同學同時觀察一幅圓片圖,并列出相應的加法和減法算式。但是受思維慣性的影響,我們習慣從左到右觀察,所以很容易就可以得到5+1=6的算式,但是部分學生對右邊加左邊也可以求總數會有不解,給教學帶來干擾。同時考慮到一年級學生以形象思維為主,喜歡有趣的教學素材,最終對例題做了改編:青青草原上有5只黑羊和1只白羊。把教學置身于學生熟悉的動畫場景,借助他們喜歡的動畫開展本課教學。

1.瞻前:基于加減法的意義,建構“一圖四式”

第一環節:教學兩道加法算式

師:今天我們把課堂換到了青青草原,請你仔細觀察,你知道了哪些數學信息?

生:我看到了有5只黑羊,1只白羊。

師:根據這兩個條件,你能提出數學問題嗎?

生:一共有幾只羊?

教師根據學生的回答進行板書,重點突出“條件”和“問題”

師:要解決“一共有幾只羊?”這個問題,該怎樣列算式?

生1:1+5=6。

生2:5+1=6。

師:你們為什么都用加法來計算呢?你能說說算式的意思嗎?

生:因為我要把白羊和黑羊合在一起,所以用加法。

(教師及時給予鼓勵)

師:同樣是求“一共有幾只羊?”為什么有的小朋友寫出了1+5=6,而有的小朋友寫出了5+1=6呢?

生:1+5是先看白羊再看黑羊,5+1是先看黑羊,再看白羊,但是結果都是一樣的。

(對比兩個加法算式的不同點,學生不能準確概括出“兩個加數交換位置”,但是意思相同即可,主要讓學生初步體會:加法算式中,交換兩個數的位置,得數不變)

師小結:無論是先看黑羊還是先看白羊,都是把兩部分合起來(用肢體動作表示合起來的過程)所以1+5和5+1的得數是一樣的。

(設計意圖:鑒于學生在之前5以內的加減法中已經接觸過“一圖兩式”,有一定列式解答的經驗,筆者在 “一圖四式”教學中把教學重難點聚焦于實際問題中數量關系的分析和理解上。[1]既為后續學習解決問題奠定基礎,又能培養學生分析問題和解決問題的能力。同時,讓學生思考“為什么有的小朋友寫出了1+5=6,而有的小朋友寫出了5+1=6呢”,意在讓學生體會用加法解決實際問題的本質特征,以求“知其然,更知其所以然。”)

第二環節:教學兩道減法算式

師:眼看天黑了,小羊需要回家了,你們愿意幫助喜羊羊一起送小羊回家嗎?

(學生興致盎然,積極響應,再次調動學生學習的積極性)

師:可是問題又來了。黑羊和白羊的家在不同的方向,你們想先送誰回家呢?

(學生議論紛紛)

師:如果我們先送白羊,草地上還剩幾只羊?你會列算式嗎?

生:6-1=5,所以草地上還剩下5只羊,全是黑羊。

師追問:為什么用6減?這個6表示什么?(這個要重點強調,相比較加法,減法的意義理解起來更困難,在列減法算式時,總數容易出錯,導致錯誤算式:5-1=4)

師:剛才也有不少小朋友想先送黑羊回家,如果先送黑羊,草地上還剩下幾只羊?你會像剛才那樣列算式,并說說算式的意思嗎?

師小結:我們知道一共有6只羊,減去白羊的只數,即可以知道黑羊的只數;反過來,如果減去黑羊的只數,剩下的就是白羊的只數。

第三環節:總結例題

師:根據這幅圖,我們列出了兩道加法和兩道減法,回想下我們列式的過程,你能用自己的話說說:什么時候用加法,什么時候用減法嗎?

小結:知道黑羊與白羊的數量,求一共有幾只羊,就要把兩部分合起來,用加法計算;當我們知道羊的總數,求白羊或者黑羊都是用減法計算。同一幅圖,條件和問題不同,可以變換出這么多算式,所以你們在列式前可要看清問題哦。

2.顧后:比較總結,溝通關系和滲透代數思維

結合圖意,引導學生觀察四個算式的相同點和不同點,讓孩子在實際情境中體會加減法的現實意義。

當孩子說到四道算式都有1、5、6三個數時,首先要對照圖明確三個數的實際意義;然后回歸算式,分別在四個算式中找到這三個數的位置。借助“找”的過程,可以讓學生初步感知加法算式中的得數就是減法算式中的第一個數,為后續學習加減法的關系奠定感知基礎。

(設計意圖:在這個環節中,教師先引導學生觀察四個算式的內在聯系,讓學生在兩種算式的對比中體會加減法算式的意義,這是數學思想的滲透。在此基礎上,再聚焦于兩個加法算式,讓學生觀察兩個加法算式,明確兩個加法算式僅是加的順序改變,計算結果不會改變,相機板書:1+5=5+1=6,滲透代數思想。

在落實知識點的同時,心系后續內容的學習,著眼于學生數學的整體發展,在教學環節中滲透數學思想,讓新知教學兼具深度和廣度。)

四、教學啟示

1.瞻前:關注經驗,循序漸進

瞻前,要求我們在教學設計時,綜合考慮學生的生活經驗、知識原點,在原有基礎上進行教學,實現新、舊知識的融合、改造、重組和提升。在這個過程中,學生的知識儲備和能力呈現螺旋式上升。舊知與新知的聯系密切度對授課具有較大影響,所以這就需要教師對學生眾多的已有經驗進行篩選,喚醒有利新知掌握的經驗,并使之成為學生掌握新知的最佳切入點,同時還要防止不利經驗的干擾。[2]

本節課中,因為學生已經學習過兩道加法(減法),積累了“一圖兩式”的活動經驗,在激活這一經驗之后,如何計算出算式的結果,要引導學生從“數”“看”上升到結合“分與合”相關知識來進行計算。同時考慮到學生基本都是根據兩道加法算式直接改寫出兩道減法算式,而不是借助加減法的意義和數量關系進行建構,因此在教學過程中,我給予了學生充分的時間,讓他們說四個算式的含義,讓學生經歷加減法意義的建構過程,從而實現知識和能力的提升。

2.顧后:把握關聯,無限延伸

在教學設計時,除了往前看,找準學生的知識起點,還要“往后看看”,建立知識點之間的聯系,確定新知生長點的延伸方向。關注知識整體的內在聯系,會有事半功倍的效果。例如,在本課中,讓學生觀察1+5=6,5+1=6兩個算式的特點時,我們順勢而下,把兩個算式用等號連接起來,這個過程既滲透了加法交換率,又培養學生代數思維,發展學生的思維能力。

總之,教師在教學設計時要有全局意識,既要考慮本節課的知識點,又要打通知識點之間的內在聯系,讓數學教學兼具“深度”和“廣度”。

參考文獻:

[1]苗培林.深入研究教材,挖掘例題內涵[J].新課程研究,2017(1):95-96.

[2]麻曉虹.教學應關注學生經驗改造的過程[J].教學月刊:小學版(數學),2012(4):2.