我國臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟增長的影響

摘要:臨空經(jīng)濟區(qū)正在成為驅(qū)動地區(qū)經(jīng)濟增長的重要引擎。根據(jù)臨空經(jīng)濟區(qū)影響空間的區(qū)位差異,可將其溢出效應分為連續(xù)型、離散型兩種類型,其中臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應主要通過市場擴大機制和時空壓縮機制促進地區(qū)經(jīng)濟增長。基于城市間通航情況,構建臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應模型,并利用中國35個主要空港城市面板數(shù)據(jù)進行實證分析發(fā)現(xiàn),臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應確實存在,對總效應的貢獻度高達1/3,對連續(xù)型空間溢出效應與總效應均具有強化作用,同時會隨著航空運輸網(wǎng)絡的完善不斷增強,即具有規(guī)模報酬遞增性質(zhì),若忽視這種效應會嚴重低估臨空經(jīng)濟區(qū)對經(jīng)濟增長的影響。鑒于此,為充分發(fā)揮臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應,我國應站在地區(qū)發(fā)展全局高度審視開放型經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略,采取強化措施統(tǒng)籌安排臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展;應在國家層面明確臨空經(jīng)濟區(qū)戰(zhàn)略地位,把臨空經(jīng)濟區(qū)建設納入我國基本建設支出重點投資領域;應加大對中西部地區(qū)臨空經(jīng)濟發(fā)展的扶持力度,給予中西部臨空經(jīng)濟區(qū)建設更多扶持;應強化以航空運輸為主導的綜合交通體系建設,加快航空與其他交通方式的銜接與組合發(fā)展。

關鍵詞:臨空經(jīng)濟區(qū);離散型空間溢出效應;地區(qū)經(jīng)濟增長

中圖分類號:F292文獻標識碼:A文章編號:1007-8266(2020)08-0081-10

一、引言

近年來,我國高度重視發(fā)展臨空經(jīng)濟。習近平總書記2015年訪問英國時曾專門參觀英國北部引擎計劃的曼徹斯特空港城項目,提出要將空港城打造成中英合作共贏的示范工程;2017年視察北京大興國際機場時提出,新機場是推動國家發(fā)展的一個新的動力源;2017年會見盧森堡首相時提出,支持建設鄭州—盧森堡“空中絲綢之路”。相關部門出臺了《關于促進民航業(yè)發(fā)展的若干意見》(國發(fā)〔2012〕24號)、《關于臨空經(jīng)濟示范區(qū)建設發(fā)展的指導意見》(發(fā)改地區(qū)〔2015〕1473號)等文件。在國家一系列重大空間戰(zhàn)略部署中,臨空經(jīng)濟成為區(qū)位導向性政策的重要內(nèi)容。比如,在“一帶一路”倡議、京津冀協(xié)同發(fā)展戰(zhàn)略、長江經(jīng)濟帶發(fā)展戰(zhàn)略中,均有發(fā)展臨空經(jīng)濟的專門論述;《西部大開發(fā)“十三五”規(guī)劃》提出,要在符合條件的地區(qū)新培育若干臨空(港)經(jīng)濟區(qū);在已公布的9個國家級城市群規(guī)劃中,有5個明確提出要發(fā)展臨空經(jīng)濟。截至2020年3月,我國已規(guī)劃臨空經(jīng)濟區(qū)87個,其中國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)14個。可以說,建設臨空經(jīng)濟區(qū)已經(jīng)逐漸成為我國各地在不同空間尺度進行資源整合與功能培育的新途徑,成為新時代我國破解地區(qū)發(fā)展不平衡不充分、經(jīng)濟質(zhì)量不高等難題的新途徑[ 1 ]。然而,由于臨空經(jīng)濟區(qū)前期發(fā)展主要選擇政策優(yōu)惠、土地開發(fā)、招商引資等增量路徑,目前已經(jīng)出現(xiàn)了一定程度的規(guī)模不經(jīng)濟、驅(qū)動地區(qū)經(jīng)濟增長漸趨乏力等問題。另外,盡管改革創(chuàng)新、先行先試是臨空經(jīng)濟區(qū)重要的優(yōu)勢和任務,但受傳統(tǒng)發(fā)展思想干擾,存在體制回歸現(xiàn)象,各地臨空經(jīng)濟區(qū)在發(fā)展過程中往往側(cè)重硬件基礎設施建設與規(guī)模擴張,而在營商環(huán)境、技術與體制創(chuàng)新等方面存在突出問題。特別是近年來各地臨空經(jīng)濟區(qū)如雨后春筍般出現(xiàn),不僅出臺時間密集,而且在空間上更為接近,加劇了地區(qū)間的惡性競爭,易使臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展陷入對傳統(tǒng)路徑的依賴,難以實現(xiàn)預設的政策目標,甚至帶來資源錯配與產(chǎn)能過剩風險[ 2 ]。

那么,臨空經(jīng)濟區(qū)建設究竟能否推動地區(qū)經(jīng)濟增長呢?大量研究對臨空經(jīng)濟區(qū)的經(jīng)濟增長效應展開了細致的分析和評價[ 3-4 ],但整體看,仍有幾個重要問題需要深入探索:一是已有關于臨空經(jīng)濟區(qū)能否推動地區(qū)經(jīng)濟增長的實證研究大多選擇北京、上海、廣州等少數(shù)幾個成熟的臨空經(jīng)濟區(qū)作為樣本,研究結論易受個案特征影響,無法全面刻畫臨空經(jīng)濟區(qū)的經(jīng)濟增長效應。二是受樣本與方法局限,現(xiàn)有研究對臨空經(jīng)濟區(qū)促進地區(qū)經(jīng)濟增長的效應評價尚存在爭論,需要仔細論證臨空經(jīng)濟區(qū)究竟能否推動地區(qū)經(jīng)濟增長,特別是臨空經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)絡性、外部性顯著,其影響會通過多種方式溢出到其他離散地區(qū),而既有研究未能進一步識別臨空經(jīng)濟區(qū)促進地區(qū)經(jīng)濟增長的空間溢出差異。鑒于此,本研究試圖以空間經(jīng)濟理論為基礎,采集我國臨空經(jīng)濟區(qū)及空港城市面板數(shù)據(jù),構建空間計量模型,分析臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟增長的影響。本研究的邊際貢獻,一是論述了臨空經(jīng)濟區(qū)影響地區(qū)經(jīng)濟增長的離散型空間溢出機制,并對其影響效果進行了實證檢驗,發(fā)現(xiàn)臨空經(jīng)濟區(qū)對離散地區(qū)經(jīng)濟增長推動作用顯著,這意味著,臨空經(jīng)濟區(qū)之間的互聯(lián)互通既能促進本地經(jīng)濟增長,又能對更廣闊地區(qū)產(chǎn)生溢出,縮小地區(qū)差距;二是選取2004—2018年我國35個臨空經(jīng)濟區(qū)及空港城市數(shù)據(jù)進行驗證,擴大了樣本容量,結論更加穩(wěn)健,并構建更為科學的空間計量模型評估臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟增長的總效應。

二、空間溢出機制分析

與一般工業(yè)的時空密集型生產(chǎn)不同,臨空經(jīng)濟是一種時空集約型經(jīng)濟,時間價值更高,空間溢出效應更顯著[ 5 ]。而根據(jù)影響地區(qū)的空間區(qū)位差異,可將臨空經(jīng)濟區(qū)空間溢出效應分為連續(xù)型、離散型兩種類型。連續(xù)型空間溢出效應是指,臨空經(jīng)濟區(qū)會對與其空間接壤的周邊腹地特別是其依附的空港城市經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生影響。比如,鄭州航空港實驗區(qū)盡管面積只有415平方千米,但其發(fā)展對整個鄭州市乃至河南省的經(jīng)濟增長均產(chǎn)生了極強的輻射帶動作用,為河南省優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展格局、全方位深化對外開放、加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式提供了重要支撐。離散型空間溢出效應是指,臨空經(jīng)濟區(qū)會通過航空運輸網(wǎng)絡對與其腹地邊界不相鄰、空間位置分散、相隔距離較遠的離散空間產(chǎn)生跨地區(qū)的經(jīng)濟影響。比如,鄭州航空港實驗區(qū)與昆明市相距甚遠,但通過與昆明空港經(jīng)濟區(qū)建立航空聯(lián)系,能為昆明、鄭州兩地經(jīng)濟活動提供航空運輸支撐,從而也可能對昆明市的經(jīng)濟增長產(chǎn)生影響。

有關臨空經(jīng)濟區(qū)連續(xù)型空間溢出效應的研究比較豐富,綜合現(xiàn)有研究,臨空經(jīng)濟區(qū)主要通過四種機制對連續(xù)型空間產(chǎn)生溢出效應,影響地區(qū)經(jīng)濟增長。一是臨空經(jīng)濟區(qū)建設能夠推動地區(qū)基礎設施完善,有利于降低企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本,為地區(qū)經(jīng)濟增長與城市空間品質(zhì)提升提供重要支撐[ 6 ];二是臨空經(jīng)濟區(qū)特殊的優(yōu)惠政策能夠吸引相關企業(yè)集聚,通過分工細化及前后關聯(lián)效用,溢出到周邊地區(qū)[ 7 ];三是臨空產(chǎn)業(yè)通常具有臨空指向性強、成長性好、帶動力大等特點,能夠形成推進型產(chǎn)業(yè)力場,引領地區(qū)產(chǎn)業(yè)結構升級[ 8 ];四是臨空經(jīng)濟區(qū)是地區(qū)科技創(chuàng)新與制度創(chuàng)新的重要平臺,可通過創(chuàng)新溢出提高地區(qū)經(jīng)濟效率[ 9 ]。當然,在一定的情況下,臨空經(jīng)濟區(qū)自身的發(fā)展可能會以周邊地區(qū)要素的流出、產(chǎn)出的減少為代價,即對周邊地區(qū)產(chǎn)生負向空間溢出效應,但實踐中臨空經(jīng)濟區(qū)往往會產(chǎn)生正向空間溢出。

目前,關于臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應的研究還比較少。從市場角度看,臨空經(jīng)濟區(qū)會通過航空運輸網(wǎng)絡將各離散地區(qū)的經(jīng)濟活動連成一個整體,擴大各地區(qū)市場規(guī)模,催生新的集聚力和擴散力,從而帶動更廣闊空間的經(jīng)濟發(fā)展。如圖1所示,地區(qū)A和地區(qū)B是地理上不相連、空間距離較遠的離散地區(qū)。根據(jù)空間經(jīng)濟學原理,開始通航或通航水平提升所產(chǎn)生的擾動會逐漸打破地區(qū)間初始的均衡狀態(tài)。首先,盡管地區(qū)A的初衷可能只是為了擴大自己的市場,但由于通航的雙向性,客觀上地區(qū)A也成為地區(qū)B的市場,使所有通航地區(qū)都能在更廣闊空間范圍內(nèi)進行生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置和產(chǎn)品的交換,這不僅會擴大市場規(guī)模,也會因產(chǎn)品種類和數(shù)量的增多而降低居民生活成本。而企業(yè)在進行生產(chǎn)區(qū)位選擇時傾向于市場規(guī)模較大的地區(qū),居民傾向于選擇生活成本較低的地區(qū),因此與其他未通航地區(qū)(如中間地區(qū))相比,各通航地區(qū)更能吸引企業(yè)和居民集聚,即臨空經(jīng)濟區(qū)引起了離散空間的本地市場效應和價格指數(shù)效應[ 10 ]。其次,本地市場效應隨著貿(mào)易自由度的提高而增大[ 11 ],而要提高貿(mào)易自由度,需要不斷降低貿(mào)易成本,消除貿(mào)易壁壘。通航不僅可以降低離散地區(qū)居民和企業(yè)的運輸成本,特別是降低運輸?shù)臅r間成本,而且可以通過發(fā)揮臨空經(jīng)濟區(qū)改革創(chuàng)新、先行先試的對外貿(mào)易窗口作用,有效降低貿(mào)易壁壘,顯著提高各通航離散地區(qū)間的貿(mào)易自由度,導致其集聚能力加速提高,即引起本地市場放大效應。最后,隨著規(guī)模報酬遞增,通航地區(qū)又可進一步通過產(chǎn)業(yè)間關聯(lián)效應不斷循環(huán)累積,實現(xiàn)空間集聚的自我強化,并對更廣闊空間的經(jīng)濟增長產(chǎn)生溢出[ 12 ]。

三、模型構建、變量及數(shù)據(jù)處理

出于比較的需要,基于柯布—道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)構建一個包括連續(xù)型、離散型空間因素的地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展空間計量模型[ 13 ]。

(一)模型構建

1.連續(xù)型空間溢出效應基本模型

以新古典經(jīng)濟學為代表的傳統(tǒng)經(jīng)濟理論經(jīng)常假定空間是勻質(zhì)的,回避了交通運輸成本以及生產(chǎn)要素地理空間流動等現(xiàn)實問題,而空間經(jīng)濟學將運輸成本視為影響經(jīng)濟發(fā)展的重要變量。根據(jù)這一思想,本研究把各地區(qū)視為獨立的實體,以臨空經(jīng)濟區(qū)等空間經(jīng)濟因素作為投入要素,同資本、勞動力等基本要素一起加入地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)出模型。基本模型設定為:

其中,Y表示地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)出,A表示技術水平,K表示資本存量,L表示勞動力,E表示臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平,X表示其他影響總產(chǎn)出的因素,i代表不同地區(qū)。

2.離散型空間溢出效應基本模型

根據(jù)臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應的定義,某地經(jīng)濟發(fā)展會受到本地以及其他離散地區(qū)臨空經(jīng)濟的雙重影響,故在式(1)的基礎上加入臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間發(fā)展因素,將之擴展為如下形式:

OE表示其他相關離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平,j表示與地區(qū)i具有一定聯(lián)系的其他離散地區(qū),n表示地區(qū)數(shù)量,wij為空間權重矩陣的元素,其他變量含義同式(1)。

該模型具有以下特征:一是考慮了航空運輸?shù)碾p向性,其他相關地區(qū)的原材料、人員、貨物等會通過航空運輸作為本地區(qū)生產(chǎn)要素直接參與本地區(qū)生產(chǎn)活動。因此,借鑒張學良[ 14 ]的處理方式,利用空間計量經(jīng)濟學方法,把其他相關離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平(OE)引入生產(chǎn)函數(shù)。二是考慮了臨空經(jīng)濟區(qū)的網(wǎng)絡性。以往研究在考察臨空經(jīng)濟區(qū)影響時,大多重視航空運輸量情況,忽視航空網(wǎng)絡性問題,而臨空經(jīng)濟區(qū)正是通過航空運輸網(wǎng)絡的搭建,才能將各地區(qū)連接貫通,使得處于空間離散狀態(tài)的經(jīng)濟單元也能快速進行各項經(jīng)濟活動。一般而言,某地航空網(wǎng)絡越發(fā)達,其經(jīng)濟水平也就越高,空間溢出效應也就越明顯。國際機場理事會歐洲地區(qū)分會(ACI Europe)和英特維斯塔斯咨詢公司(InterVISTAS)的研究發(fā)現(xiàn),歐洲航空連接度與人均GDP之間存在明顯的正相關關系[ 15 ]。近年來,我國高度重視航空運輸網(wǎng)絡化建設。根據(jù)中國民用航空局歷年發(fā)布的《民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》,2004—2009年中國內(nèi)地定期航班航線從1 035條增長到1 329條,增幅28.4%;2009—2014年中國內(nèi)地定期航班航線增長到2 652條,增幅99.5%;2019年,中國內(nèi)地定期航班航線達到4 568條。因此,式(2)把臨空經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)絡性考慮進來,基于地區(qū)間航空運輸網(wǎng)絡構建反映離散地區(qū)間航空經(jīng)濟聯(lián)系的空間權重矩陣,其元素為wij。

3.臨空經(jīng)濟區(qū)空間溢出效應實證模型

根據(jù)式(1)、式(2)的設定,構建一個包括資本存量、勞動力、臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平、基礎設施、產(chǎn)業(yè)結構、政府規(guī)模等新經(jīng)濟增長與空間經(jīng)濟因素在內(nèi)的多要素協(xié)同作用的地區(qū)經(jīng)濟增長模型,具體如下:

其中,Inf表示基礎設施,Gov表示政府規(guī)模,Str表示產(chǎn)業(yè)結構,μ為誤差項,t表示時間,Y、K、L、E、OE含義同上,β表示解釋變量和控制變量的回歸系數(shù),ρ表示解釋變量空間滯后回歸系數(shù),反映離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平對地區(qū)i經(jīng)濟發(fā)展的影響程度,如果其他離散地區(qū)的臨空經(jīng)濟區(qū)能夠促進地區(qū)i的經(jīng)濟增長,則ρ應顯著為正,臨空經(jīng)濟區(qū)連續(xù)型空間溢出效應影響水平由系數(shù)β3反映,如果地區(qū)i臨空經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展促進了本地經(jīng)濟增長,則β3應顯著為正。此外,為消除異方差,縮小量綱差距,對相關變量進行對數(shù)化處理,用ln表示。

4.空間權重矩陣構建

一般來講,最常見的是基于地理關系的0~1鄰接空間權重矩陣,即兩個地區(qū)在空間上如果相鄰,則元素wij取值為1,如果不相鄰,則取值為0。這種權重矩陣構建方法相對簡單,但其最大的問題在于割裂了離散地區(qū)間的聯(lián)系,認為不相鄰的地區(qū)間不存在相關性,這與現(xiàn)實顯然出入較大[ 16 ]。比如,按照這種權重設定方法,鄭州與昆明在空間上不相鄰,則兩地間不存在經(jīng)濟溢出,而這顯然是不科學的,因為兩地可以通過交通設施(如航空運輸)產(chǎn)生經(jīng)濟聯(lián)系。不過,這種權重設置方法為本研究提供了重要啟示。本研究選取的樣本大部分是空間上不相鄰的離散地區(qū),可將0~1權重矩陣定義如下:wij=1,表示城市i與城市j通航;wij=0,表示城市i與城市j不通航。然后,對這一初始權重進行標準化處理,將每個元素除以所在行所有元素之和,使矩陣中每行元素之和為1。這種權重設置的合理性在于,盡管兩個地區(qū)在空間上不相鄰,但通航使兩地間的經(jīng)濟往來和生產(chǎn)要素流動變得更加方便和頻繁,從而產(chǎn)生溢出。

(二)變量與數(shù)據(jù)說明

1.變量說明

(1)地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)出(Y)。用實際GDP表示,為消除物價的影響,以2004年為基期,各地區(qū)GDP根據(jù)GDP指數(shù)折算成實際GDP。單位:元。

(2)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平(E)。2010年之后,臨空經(jīng)濟區(qū)才開始在中國大規(guī)模興起,相關統(tǒng)計資料缺乏。由于臨空經(jīng)濟是以航空運輸為核心發(fā)展起來的一種新興地區(qū)發(fā)展模式,故與之有關的實證研究大多用航空運輸客運吞吐量、貨運吞吐量、飛機起降架次等指標表征。借鑒國際機場協(xié)會的做法,選用機場年工作量作為衡量臨空經(jīng)濟產(chǎn)出的指標,1工作量單位=1個旅客=0.1噸貨物。

(3)資本存量(K)。中國并無專門的城市資本存量方面的官方統(tǒng)計數(shù)據(jù),本研究首先界定初始年份(2004年)各城市的資本存量,2004年之后各城市的資本存量借鑒大部分學者采用的永續(xù)盤存法進行測算,具體計算公式為:

其中,Ki,t表示第i個地區(qū)第t年的資本存量,δi,t表示第i個地區(qū)第t年的折舊率;Ki,(t+1)表示第i個地區(qū)第t+1年的資本存量,Ii,(t+1)表示第i個地區(qū)第t+1年的名義總投資,Pi,(t+1)表示第i個地區(qū)第t+ 1年的固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)。資本存量單位:萬元。在初始年份資本存量K的界定上,首先采用各城市2004年全市限額以上工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)和固定資產(chǎn)年平均余額總和估算全市限額以上工業(yè)企業(yè)資本存量,然后再使用全市限額以上工業(yè)增加值占全市GDP的比重估算2004年各城市總的資本存量。折舊率δ設定為10.96%[ 19 ],名義總投資用全社會固定資本投資總額代表。在《中國統(tǒng)計年鑒》中,固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)P是以上一年為100計算的,利用環(huán)比指數(shù)乘積等于同比指數(shù)的方式將之統(tǒng)一換算為以2004年為100的固定資產(chǎn)價格指數(shù)①。

(4)勞動力(L)。用各城市單位從業(yè)人員與私營、個體從業(yè)人員的總和表示。單位:萬人。

(5)產(chǎn)業(yè)結構(Str)。用第三產(chǎn)業(yè)增加值占GDP的比重表示。單位:%。

(6)基礎設施(Inf)。基礎設施是地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的先行資本,特別是道路等交通基礎設施條件的改善能有效降低商品和各類生產(chǎn)要素的運輸成本與交易費用,極大地促進地區(qū)經(jīng)濟輻射效應的發(fā)揮。用城市道路人均占有面積作為基礎設施代理變量[ 20 ]。單位:平方米/人。

(7)政府規(guī)模(Gov)。最優(yōu)政府規(guī)模理論認為,政府規(guī)模與經(jīng)濟增長的關系呈現(xiàn)出倒U型的阿米(Armey)曲線特征。政府規(guī)模反映地方政府對經(jīng)濟的干預程度,用政府財政支出占GDP的比重表示。單位:%。

2.數(shù)據(jù)說明

共選取臨空經(jīng)濟區(qū)及空港城市樣本35個,包括中國內(nèi)地22個省會城市、4個直轄市、4個自治區(qū)首府城市(西藏自治區(qū)因數(shù)據(jù)缺失嚴重,未計入樣本),以及根據(jù)2015年7月國家發(fā)展和改革委員會與中國民用航空局聯(lián)合發(fā)布的《關于臨空經(jīng)濟示范區(qū)建設發(fā)展的指導意見》中臨空經(jīng)濟示范區(qū)設定標準,2015年機場客流量在1 000萬人次以上或貨運量在10萬噸以上的5個空港城市(大連、青島、深圳、廈門、三亞)。樣本城市機場各年份旅客吞吐量、貨郵吞吐量占全國的比重均保持在80%左右,2015年分別為86.3%和94.8%,2019年分別為81.0%和93.7%,且中國內(nèi)地各省市區(qū)(西藏自治區(qū)除外)均有樣本城市入選,因此樣本具有極強的整體代表性②。時間起點為機場屬地化改革全部完成的2004年,區(qū)間為2004—2018年。

機場年工作量以及不同城市間是否通航、通航客貨運量等數(shù)據(jù)來自2005—2019年《民航機場生產(chǎn)統(tǒng)計公報》《從統(tǒng)計看民航》及各機場網(wǎng)站,其余各指標數(shù)據(jù)主要來自2005—2019年《中國城市統(tǒng)計年鑒》《中國區(qū)域經(jīng)濟統(tǒng)計年鑒》,少數(shù)城市缺失的部分數(shù)據(jù),通過査閱其相關年份的《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》補齊,仍然搜集不到的數(shù)據(jù)利用線性插值法補齊,因中國并未公布城市價格指數(shù)的官方數(shù)據(jù),用2005—2019年《中國統(tǒng)計年鑒》中各省份相關指數(shù)替代。出于消除異方差的需要,對相關變量進行對數(shù)化處理。

(三)空間相關性檢驗

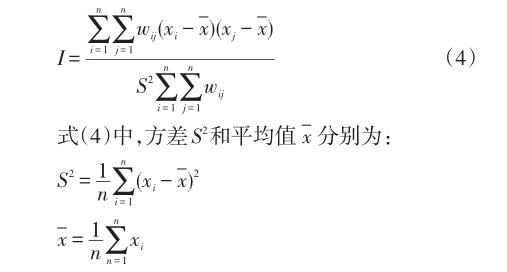

判斷不同地區(qū)變量間是否存在空間自相關性,一般可通過測算空間自相關指數(shù)即莫蘭指數(shù)(Morans I)進行檢驗。其計算公式為:

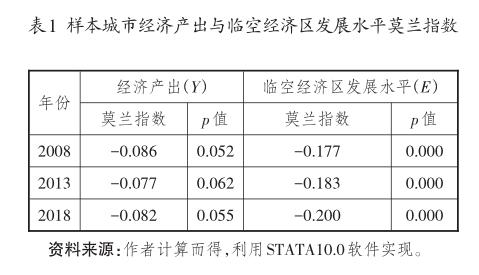

I為莫蘭指數(shù),xi為地區(qū)i的變量觀測值,xj為地區(qū)j的變量觀測值,n為觀測地區(qū)數(shù)量,wij為空間權重矩陣元素。I的取值范圍為-1≤I≤1,當I>0時,表示地區(qū)間呈現(xiàn)空間正相關,意味著具有相似變量屬性的地區(qū)傾向于集聚,即高—高、低—低集聚,越接近1,空間正相關性越強,具有相似變量屬性的空間集聚趨勢越明顯;當I<0時,表示地區(qū)間呈現(xiàn)空間負相關,意味著具有相異變量屬性的地區(qū)傾向于集聚,即高—低集聚,越接近-1,空間負相關性越強,具有相異變量屬性的空間集聚趨勢越明顯;當I接近0時,表示地區(qū)間不存在空間相關性。本研究分別根據(jù)2008年、2013年、2018年樣本城市間是否通航(0~1權重)構造空間權重矩陣,分別計算35個樣本城市對應年份經(jīng)濟產(chǎn)出和臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平的莫蘭指數(shù)(見表1)。

由表1可以看出,樣本城市經(jīng)濟產(chǎn)出和臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平莫蘭指數(shù)的絕對值均大于0,且經(jīng)濟產(chǎn)出的莫蘭指數(shù)全部通過了10%水平的顯著性檢驗,臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平的莫蘭指數(shù)全部通過了1%水平的顯著性檢驗,說明航空聯(lián)系確實使離散城市間存在空間相關性。因此,在研究臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響時,應充分考慮因空間相關性而產(chǎn)生的離散型空間溢出效應問題。兩大指標的莫蘭指數(shù)為負數(shù),意味著一個地區(qū)經(jīng)濟產(chǎn)出、臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平越低,越傾向于與水平更高的地區(qū)通航。其主要原因,一是航線開辟要考慮客流、貨流的支撐,因此經(jīng)濟產(chǎn)出與臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平較低的地區(qū)傾向于首先與大型樞紐機場地區(qū)通航,以獲得穩(wěn)定的客貨流量,這主要表現(xiàn)為中國支線機場間航空網(wǎng)絡不發(fā)達,而北京、上海、廣州等少數(shù)幾個發(fā)展水平較高的城市機場航線比較集中;二是中國各地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展具有顯著的俱樂部收斂特征,即傾向于高—高、低—低形式的空間集聚[ 14 ],而航空運輸具有明顯的距離適應性,運輸距離長,空間范圍廣,導致經(jīng)濟發(fā)展水平相似的地區(qū)因空間集聚、相互間距離較近往往不適宜通航,而經(jīng)濟發(fā)展水平相異的離散地區(qū)因距離較遠往往傾向于通航。

四、模型估計結果與討論

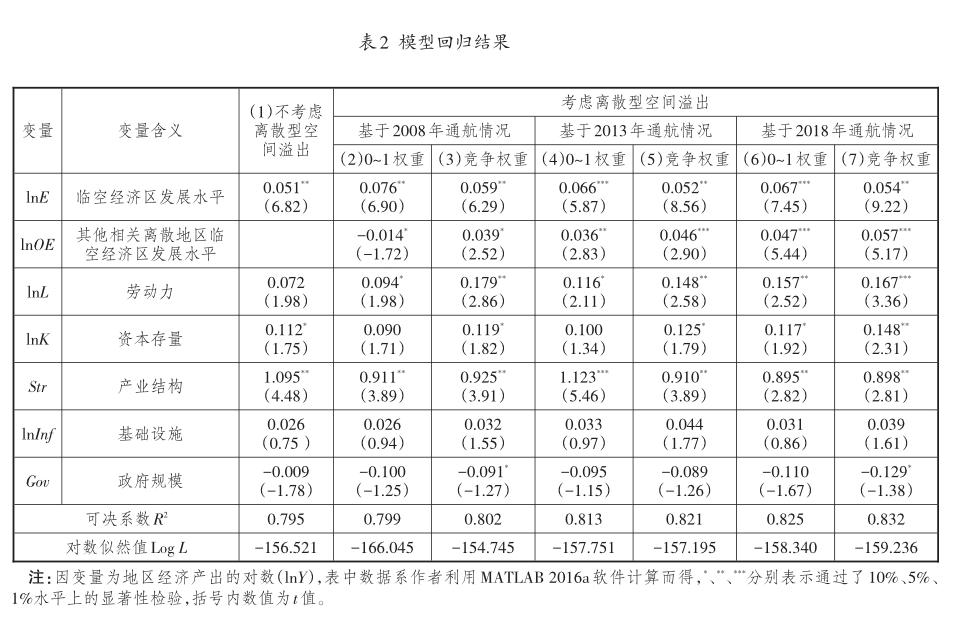

基于相關檢驗以及比較方面的需要,選擇時間固定效應模型,分別對未考慮離散型空間溢出效應(即假定式(3)中ρ=0)的普通面板數(shù)據(jù)、考慮離散型空間溢出效應的空間面板數(shù)據(jù)進行回歸分析③。為充分反映臨空經(jīng)濟區(qū)網(wǎng)絡性對離散型空間溢出效應的影響,根據(jù)經(jīng)濟發(fā)展每五年一個周期的經(jīng)驗,分別選擇2008年、2013年、2018年樣本城市間通航情況來構建空間權重矩陣,對式(3)進行回歸檢驗。結果參見表2。

首先,分析臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平lnE對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的影響,即連續(xù)型空間溢出效應。表2列(1)是未考慮臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應的估計結果,其余幾列分別是基于三個時期與兩種類型權重,考慮其他相關離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平lnOE的估計結果。分析發(fā)現(xiàn),所有模型中l(wèi)nE的系數(shù)均顯著為正(全部通過至少5%的顯著性檢驗),意味著某地臨空經(jīng)濟區(qū)的發(fā)展確實能夠顯著提升當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展水平,即有顯著的連續(xù)型空間溢出效應。在未考慮離散型空間溢出效應的情況下,lnE的系數(shù)平均為0.051,即臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平每提升1%,將推動當?shù)谿DP增長0.051%;而在考慮其他相關離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平的情況下,lnE的系數(shù)平均為0.062(列(2)到列(7)lnE各系數(shù)的平均值),即在控制離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平及其他因素后,臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平每提升1%,將推動當?shù)谿DP增長0.062%。系數(shù)均通過了至少5%的顯著性檢驗,且0.051小于0.062,意味著考慮離散型空間溢出效應后,臨空經(jīng)濟區(qū)對本地連續(xù)型空間的影響非但沒有弱化,反而略有增強。因此,如果不考慮離散型空間溢出效應,將輕微低估臨空經(jīng)濟區(qū)對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展的影響。

其次,分析其他相關離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平lnOE的影響,即離散型空間溢出效應。通過表2列(2)到列(7)其他相關離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平lnOE的系數(shù)來反映。從0~1權重檢驗看,系數(shù)分別為-0.014、0.036、0.047,從負值變?yōu)檎登医^對值不斷增加,分別通過了10%、5%、1%的顯著性檢驗;從競爭權重看,系數(shù)全部為正且整體呈增長趨勢,分別通過了10%、1%、1%的顯著性檢驗。上述檢驗結果表明,在性質(zhì)上,離散型空間因素確實在研究臨空經(jīng)濟區(qū)與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的關系中起到了重要作用,探討臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響需要考慮離散型空間溢出效應,如果忽視各離散經(jīng)濟體之間隱含的空間相關性,基于經(jīng)典回歸模型的估計將是不甚科學的。中國各離散地區(qū)間并非沒有空間聯(lián)系,以往的研究大多假定各離散地區(qū)保持相應的獨立性,沒有空間接壤或超出一定距離范圍的地區(qū)之間不會產(chǎn)生空間溢出,而這會導致估計結果出現(xiàn)嚴重誤差,需要科學導入空間因素(如構建能夠反映離散空間聯(lián)系的權重矩陣)對以往的線性回歸模型進行修正。在影響方向和大小上,在控制其他因素后,離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)對本地經(jīng)濟發(fā)展具有顯著的正向溢出作用。列(2)到列(7)lnOE系數(shù)的平均值為0.035,意味著離散地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平每提高1%,會推動GDP平均增長0.035%,這一溢出效應低于連續(xù)型空間溢出效應(0.062%)。在趨勢上,隨著航空運輸網(wǎng)絡的完善,臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應越來越明顯,影響程度越來越深。這個結論的啟示在于,不能僅關注臨空經(jīng)濟區(qū)投資建設及航空運輸?shù)葘Φ貐^(qū)經(jīng)濟的拉動,也要關注航空網(wǎng)絡的完善與通達度的提高,加強航空運輸網(wǎng)絡的優(yōu)化與管理效率的提升,從而促進其離散型空間溢出效應的發(fā)揮。綜合來看,臨空經(jīng)濟區(qū)空間溢出總效應包括連續(xù)型空間溢出效應和離散型空間溢出效應,故總系數(shù)為0.097(即連續(xù)型空間溢出效應系數(shù)0.062與離散型空間溢出效應系數(shù)0.035之和)。這意味著,2004—2018年中國空港城市臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展水平每增長1%,會推動GDP增長0.097%,其中0.035%由臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應引起,0.062%由臨空經(jīng)濟區(qū)連續(xù)型空間溢出效應引起。臨空經(jīng)濟區(qū)總效應系數(shù)0.097高于連續(xù)型空間溢出效應系數(shù)的均值0.062,說明如果不考慮臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應,會嚴重低估臨空經(jīng)濟區(qū)的總效應。為更加直觀地反映臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟的影響,計算得到2004—2018年中國空港城市臨空經(jīng)濟年均增長率為11.5%,能夠推動GDP年均增長1.12%(年均增長率0.115乘以空間溢出總效應系數(shù)0.097),其中約有0.403%是臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應貢獻的(年均增長率0.115乘以離散型空間溢出效應系數(shù)0.035)。

最后,從控制變量的影響系數(shù)看,勞動力、資本存量在大部分情況下通過了至少10%水平的顯著性檢驗,但回歸系數(shù)偏小,意味著勞動力和資本存量作為傳統(tǒng)投入要素,仍是推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要因素,但貢獻度有待提高,特別是隨著中國人口紅利逐漸消退,需要加強勞動力培訓,提升勞動者素質(zhì),推動人口紅利向人力資本紅利轉(zhuǎn)變,同時提升各項資本利用效率。產(chǎn)業(yè)結構至少通過了5%的顯著性檢驗,說明產(chǎn)業(yè)結構升級是推動地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的重要驅(qū)動力,這與目前已有研究結論基本一致[ 21-22 ]。基礎設施在地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展中具有正向影響,但沒有通過顯著性檢驗。政府規(guī)模對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的影響盡管大部分沒有通過顯著性檢驗,但顯示出輕微的負向作用。這主要是因為,政府支出與經(jīng)濟增長存在倒U型關系,政府支出規(guī)模較小時,數(shù)量擴張能夠促進經(jīng)濟增長,但政府支出規(guī)模過大時,會產(chǎn)生擠出效應從而對經(jīng)濟增長形成阻滯。從理論上講,政府支出是存在最優(yōu)規(guī)模的,如楊友才等[ 23 ]認為是11.6%,但中國大部分地區(qū)的政府支出規(guī)模大于最優(yōu)規(guī)模,且中國政府支出規(guī)模的第二波增長正是始于2004年[ 24 ]。在空港城市發(fā)展中,政府支出規(guī)模過大、干預過多,會阻礙中國城市產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整與勞動生產(chǎn)率提升,特別是地區(qū)經(jīng)濟越發(fā)達,地方政府干預與勞動生產(chǎn)率提升的沖突越明顯,對經(jīng)濟發(fā)展造成了不利影響[ 25-26 ]。因此,政府要更加重視市場的決定性作用,一方面減少對經(jīng)濟的不當干預,另一方面不斷提高政府的現(xiàn)代化管理能力。

五、結論與政策建議

(一)結論

研究臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應,對探索開放條件下產(chǎn)業(yè)空間分布規(guī)律,提升各離散地區(qū)資源配置能力與發(fā)展活力、動力、潛力具有重要意義。本研究在融合空間維度的分析框架下,通過構建航空運輸網(wǎng)絡空間權重矩陣,運用內(nèi)含離散型空間溢出效應的計量模型,對中國臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應進行了識別和估算,研究結論如下:

第一,臨空經(jīng)濟區(qū)空間溢出效應確實存在,不論是連續(xù)型空間溢出效應還是離散型空間溢出效應,對地區(qū)經(jīng)濟增長均有正向促進作用。

第二,在考慮離散型空間溢出效應的情況下,連續(xù)型空間溢出效應及總效應(離散型空間溢出效應與連續(xù)型空間溢出效應之和)均會增強,即如果不考慮離散型空間溢出效應,將嚴重低估臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟增長的影響。

第三,臨空經(jīng)濟空間溢出效應的強弱會隨著航空運輸網(wǎng)絡完善程度的變化而變化,航空運輸網(wǎng)絡越完善,空間溢出效應就越強,對地區(qū)經(jīng)濟增長的影響就越大。

(二)政策建議

第一,政府應采取強化措施統(tǒng)籌安排臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展。要高度重視臨空經(jīng)濟區(qū)離散型溢出效應,對其經(jīng)濟回報進行完整而準確的估算;在中國財政分稅體制下,要注意避免地方政府在臨空經(jīng)濟投資決策時的短視和地方本位主義傾向;協(xié)調(diào)各地區(qū)臨空經(jīng)濟區(qū)投資建設活動,從全社會層面將臨空經(jīng)濟區(qū)離散型溢出效應內(nèi)部化,提高各類社會資源利用效率;重點優(yōu)化航空網(wǎng)絡布局,使航空運輸供給水平與最優(yōu)規(guī)模相匹配;強化離散地區(qū)特別是人員和貿(mào)易往來需求較大地區(qū)航空網(wǎng)絡的互聯(lián)互通建設,充分發(fā)揮臨空經(jīng)濟區(qū)離散型溢出效應;大力推動中國各地區(qū)市場整合,降低各地區(qū)市場間貿(mào)易壁壘和貿(mào)易成本,進一步提高企業(yè)對航空基礎設施的利用效率,更好地發(fā)揮臨空經(jīng)濟區(qū)對地區(qū)經(jīng)濟的拉動作用。

第二,給予中西部臨空經(jīng)濟區(qū)建設更多扶持。改善中西部地區(qū)臨空產(chǎn)業(yè)發(fā)展配套條件,提高其對企業(yè)及各類生產(chǎn)要素的吸引力,培育拉動中西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的新的增長極,形成臨空經(jīng)濟與地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展良性累積循環(huán)效應;將機場布局更多向中西部傾斜,強化臨空經(jīng)濟區(qū)基礎設施建設,增加對中西部地區(qū)樞紐機場、支線機場、通用機場等的投資力度,補齊中西部地區(qū)臨空經(jīng)濟發(fā)展短板;在尊重市場在資源配置中決定性作用的前提下,鼓勵中西部地區(qū)機場開拓更多航線,完善航空運輸網(wǎng)絡;發(fā)揮臨空經(jīng)濟區(qū)“能將一個地區(qū)和世界連接在一起”的功能,引領中西部地區(qū)對外開放,驅(qū)動外向型經(jīng)濟發(fā)展與產(chǎn)業(yè)結構升級,帶動中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)融入全球產(chǎn)業(yè)鏈,提高供給質(zhì)量,縮小與經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的差距。

第三,在國家層面明確臨空經(jīng)濟區(qū)的戰(zhàn)略地位。臨空經(jīng)濟區(qū)對經(jīng)濟發(fā)展的推動作用表明,中國大規(guī)模建設臨空經(jīng)濟區(qū)的戰(zhàn)略是正確的,要進一步明確“要想強,上民航”的發(fā)展理念,把臨空經(jīng)濟區(qū)建設納入中國基本建設支出重點投資領域;在制定國家產(chǎn)業(yè)政策、基礎設施建設規(guī)劃及經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略時,充分考慮不同產(chǎn)業(yè)、基礎設施等的異質(zhì)性特點,更多向臨空經(jīng)濟區(qū)傾斜;探索并細化臨空經(jīng)濟區(qū)投資方向,尊重臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)律,注意臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展的持續(xù)性,推動臨空經(jīng)濟與地區(qū)經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展;推動臨空經(jīng)濟區(qū)建設與“一帶一路”倡議緊密銜接,系統(tǒng)研究“空中絲綢之路”建設方案;探索以立法形式確立臨空經(jīng)濟區(qū)戰(zhàn)略定位,將臨空經(jīng)濟區(qū)發(fā)展納入法制軌道,加快制定鄭州、北京、青島、重慶、廣州、上海等國家級臨空經(jīng)濟示范區(qū)條例,為臨空經(jīng)濟示范區(qū)先行先試保駕護航。

第四,強化以航空運輸為主導的綜合交通體系建設。科學評估各地區(qū)空間距離,并基于此重點完善不同的交通網(wǎng)絡,獲得最優(yōu)經(jīng)濟成本;強化航空與其他交通方式的銜接與組合發(fā)展,以航空為主導構建鐵路、公路、水路、管道立體化多式聯(lián)運體系,利用大數(shù)據(jù)加強信息化建設,實現(xiàn)各種運輸方式的互聯(lián)互通、優(yōu)勢互補與零距離高效對接,充分發(fā)揮立體化交通在節(jié)約成本、提高效率方面的作用;提高地區(qū)資源整合、要素互動與交通共建共享水平,構建地區(qū)交通資源整體優(yōu)勢;提高航空運輸系統(tǒng)效率與管理能力,優(yōu)化航班時刻資源,緩解空域不足等問題;科學布局交通樞紐,發(fā)揮北京、天津、上海、廣州、重慶、成都、鄭州、武漢等國家中心城市及樞紐城市輻射帶動能力,在東部地區(qū)打造更多全國性綜合交通樞紐城市,在東北地區(qū)、中部地區(qū)、西部地區(qū)加快培育沈陽、長沙、西安、烏魯木齊、昆明等大型機場,建設地區(qū)性樞紐。

(三)研究展望

本研究根據(jù)臨空經(jīng)濟區(qū)影響空間的區(qū)位差異,創(chuàng)新性地提出了離散型空間溢出效應的概念,并通過構建內(nèi)含航空運輸網(wǎng)絡、航空工作量的空間計量模型,論證了臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應的存在,回應了對臨空經(jīng)濟區(qū)經(jīng)濟增長效果的質(zhì)疑。但需要強調(diào)的是,盡管本研究在整體上找到了臨空經(jīng)濟區(qū)離散型空間溢出效應存在的證據(jù),但還需要進一步專門研究臨空經(jīng)濟區(qū)對特定區(qū)域(如東部、中部、西部地區(qū))離散空間影響的程度、大小及方向。同時,臨空經(jīng)濟區(qū)還存在一定的負向溢出效應,如環(huán)境污染、噪音污染等,如何在最大程度上發(fā)揮臨空經(jīng)濟區(qū)正向溢出效應,減少負面影響,是更加復雜而有價值的研究內(nèi)容。

注釋:

①目前,對于各地級城市的固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)尚無統(tǒng)一數(shù)據(jù)公布,故用其所在省市區(qū)固定資產(chǎn)投資價格指數(shù)代替。

②截至2019年底,我國共有頒證運輸機場238個,但大部分是客貨吞吐規(guī)模較小的機場。而臨空經(jīng)濟是航空客貨運輸達到一定規(guī)模后形成的新型經(jīng)濟形態(tài),只有機場吞吐量達到一定水平時,才能形成明顯的臨空經(jīng)濟形態(tài),才能對地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生顯著影響,故樣本主要選擇吞吐量較大的機場。至于小型機場,盡管也應充分考慮其離散型溢出效應問題,但由于它們大多通航時間較短,航線數(shù)量較少,客貨運輸規(guī)模及其對地區(qū)發(fā)展的影響也比較小,且有些機場存在停航、復航等問題,給數(shù)據(jù)處理帶來了嚴重困難,故未選入樣本。

③在模型選擇中,分別對數(shù)據(jù)進行了單位根檢驗、F檢驗、豪斯曼(Hausman)檢驗等相關檢驗。檢驗結果表明,使用固定效應模型比較合適。同時,為消除隨時間變化的地區(qū)異質(zhì)性影響,最終確定使用時間固定效應模型,受篇幅所限,具體檢驗過程略。

參考文獻:

[1]高友才,湯凱.臨空經(jīng)濟與供給側(cè)結構性改革——作用機理和改革指向[J].經(jīng)濟管理,2017(10):20-32.

[2]耿明齋,張大衛(wèi).論航空經(jīng)濟[J].河南大學學報(社會科學版),2017,57(3):31-39.

[3]曹允春,劉芳冰,羅雨,等.臨空經(jīng)濟區(qū)開放發(fā)展的路徑研究[J].區(qū)域經(jīng)濟評論,2020(1):134-144.

[4]張蕾.1999—2013年長三角主要空港經(jīng)濟區(qū)產(chǎn)業(yè)結構與空間分異特征研究[J].地理科學,2018,38(5):699-707.

[5]馬同光,齊蘭.中國臨空經(jīng)濟發(fā)展影響因素研究——基于地區(qū)面板數(shù)據(jù)的實證分析[J].宏觀經(jīng)濟研究,2018(4):97-109.

[6]吳威,曹有揮,梁雙波,等.民用機場區(qū)域服務能力的結構與空間格局——以長江經(jīng)濟帶民用機場體系為例[J].地理研究,2019,38(6):1 512-1 526.

[7]陳甜.“一帶一路”下鄭州航空港區(qū)經(jīng)濟優(yōu)勢與溢出效應[J].經(jīng)濟地理,2017,37(6):23-27.

[8]湯凱.臨空經(jīng)濟對區(qū)域發(fā)展的重構效應研究[J].云南財經(jīng)大學學報,2019,35(7):27-35.

[9]王全良.基于動態(tài)空間模型的中國臨空經(jīng)濟區(qū)與腹地區(qū)域經(jīng)濟關系研究[J].地理研究,2017,36(11):2 141-2 155.

[10]KRUGMAN P.Increasing returns and economic geography[J].Journal of political economy,1991,99(3):483-499.

[11]BALDWIN R E.Regulatory protectionism,developing na? tions,and a two-tier world trade system[M]//COLLINS S,RODRIK D.Brookings trade forum.Washigton DC:Brook? ings Institution Press,2000:237-293.

[12]藤田昌久,保羅·克魯格曼,安東尼·J·維納布爾斯.空間經(jīng)濟學——城市、區(qū)域與國際貿(mào)易[M].梁琦,等,譯.北京:中國人民大學出版社,2011:4-6.

[13]BOARNET M G.Spillovers and the locational effects of public infrastructure[J].Journal of regional science,1998,38(3):381-400.

[14]張學良.中國交通基礎設施促進了區(qū)域經(jīng)濟增長嗎——兼論交通基礎設施的空間溢出效應[J].中國社會科學,2012(3):60-77,206.

[15]ACI Europe,InterVISTAS.Economic impact of European airports—a critical catalyst to economic growth[EB/OL].(2015-01-15)[2020-03-25].https://www.aci-europe.org/ component/downloads/downloads/4159.html.

[16]潘文卿.中國區(qū)域經(jīng)濟差異與收斂[J].中國社會科學,2010(1):72-84,222-223.

[17]李涵,唐麗淼.交通基礎設施投資、空間溢出效應與企業(yè)庫存[J].管理世界,2015(4):126-136.

[18]胡鞍鋼,劉生龍.交通運輸、經(jīng)濟增長及溢出效應——基于中國省際數(shù)據(jù)空間經(jīng)濟計量的結果[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2009(5):5-14.

[19]單豪杰.中國資本存量K的再估算:1952—2006年[J].數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究,2008(10):17-31.

[20]于斌斌.金融集聚促進了產(chǎn)業(yè)結構升級嗎:空間溢出的視角——基于中國城市動態(tài)空間面板模型的分析[J].國際金融研究,2017(2):12-23..

[21]劉偉,蔡志洲.新時代中國經(jīng)濟增長的國際比較及產(chǎn)業(yè)結構升級[J].管理世界,2018,34(1):16-24.

[22]尹正,倪志偉.區(qū)域博弈、產(chǎn)業(yè)分工與經(jīng)濟一體化[J].中國流通經(jīng)濟,2017,31(12):65-72.

[23]楊友才,賴敏暉.我國最優(yōu)政府財政支出規(guī)模——基于門檻回歸的分析[J].經(jīng)濟科學,2009(2):34-44.

[24]文雁兵.政府規(guī)模擴張、福利效應與政策矯正——基于門檻效應模型的經(jīng)驗研究[J].經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理,2016(9):25-39.

[25]余錦亮,盧洪友,朱耘嬋.人口增長、生產(chǎn)效率與地方政府財政支出規(guī)模——理論及來自中國地級市的經(jīng)驗證據(jù)[J].財政研究,2018(10):42-54.

[26]于斌斌,金剛.中國城市結構調(diào)整與模式選擇的空間溢出效應[J].中國工業(yè)經(jīng)濟,2014(2):31-44.

責任編輯:陳詩靜

Research on the Impact of Airport Economic Zone on Regional Economic Growth

——Based on Discrete Spatial Spillover Effect TANG Kai1,2

(1.Business School,Zhengzhou University,Zhengzhou 450001,Henan,China;2.Henan Academy of Social Sciences,Zhengzhou 450001,Henan,China)

Abstract:Airport economic zone is becoming the important engine for the regional economic growth. According to the locational differences of influencing space in airport economic zone,the spillover effect can be divided into the continuous and discrete ones;and the discrete spatial spillover effect can promote the regional economic growth through market expansion mechanism and space-time compression mechanism. Based on the navigation situation among cities,the author constructs a discrete spatial spillover effect model for airport economy,and uses the panel data of 35 major airport cities in China to conduct an empirical analysis. The conclusions are as follows:the discrete spatial spillover effect of the airport economy does exist,and its contribution to the total effect is as high as 1/3;it strengthens both the continuous spatial spillover effect and the total effect;at the same time,it has the character of increasing returns to scale with the improvement of air transport network,and if this effect is ignored,the impact of airport economy on economic development will be seriously underestimated. Based on the above conclusions,to give full play to the role of discrete spatial spillover effect of airport economic zone,China should,first,examine the strategy of open economy from the overall perspective and promote the development of airport economy scientifically;at the national level,the strategic position of the airport economy should be clarified,and it also should be included in the key investment areas of Chinas capital construction expenditure;China should also increase the support for the development of airport economy in the central and western regions;and China should strengthen the construction of comprehensive transportation system with air transportation as the leading factor,and accelerate the link and combination development of air and other kinds of transportation patterns.

Key words:airport economic zone;discrete spatial spillover effect;regional economic growth

收稿日期:2020-06-23

基金項目:教育部人文社會科學研究青年基金項目“臨空經(jīng)濟區(qū)重塑區(qū)域空間結構的機理與優(yōu)化路徑研究”(20YJC790124);河南省哲學社會科學規(guī)劃項目“鄭州航空港經(jīng)濟綜合實驗區(qū)輻射帶動能力研究”(2019CJJ088);河南省軟科學項目“鄭州航空港實驗區(qū)重塑區(qū)域空間結構的機理與優(yōu)化路徑研究”(202400410173)

作者簡介:湯凱(1985—),男,江蘇省睢寧縣人,鄭州大學商學院教師,鄭州大學與河南省社會科學院聯(lián)合培養(yǎng)博士后,管理學博士,主要研究方向為臨空經(jīng)濟管理、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。