緬懷保險精算教育前輩烏通元先生

謝志剛

一、先生走了

烏通元先生走了,2020年7月8日走的,享年98歲,高壽,善終。

先生的送別儀式安排在2020 年7 月10日下午3—4時,地點在上海龍華殯儀館松鶴廳。筆者自己沒有去龍華殯儀館參加送別會,而是選擇從當天3 點開始寫這篇文字來記錄和緬懷先生。

缺乏足夠的準備時間,筆者只能以個人與烏通元先生工作交往的有限經歷、從保險精算教育的視角、以“前輩”為主題,匯集一些零散記憶,借以緬懷先生。或許,這些材料能作為對其他同仁悼念烏通元先生文字的補充,比如高星先生早在2018年6月18日就寫過的一篇較為詳實的報道,題目是《無法精算人生的每一步腳印——記中國人保海外機構首席精算師烏通元》。

筆者稱烏通元先生為保險精算教育前輩,有兩層含義:其一是先生作為上海財經大學保險精算教育的前輩,其二是先生作為中國保險精算教育的前輩。

以下分別回顧這兩層含義的具體內容。

二、上海財大保險與精算教育前輩

烏通元先生解放前曾就讀于上海財經大學的前身——國立上海商學院,解放后又是上海乃至中國保險業界的資深專家,因此上海財經大學也十分敬重這位校友。1985年,上海財經大學率先在國內高校中恢復保險專業后,隨即聘請烏通元先生擔任該專業的兼職教師,從首屆保險本科班開始,一直為各屆同學講授《人身保險》等專業課程,包括后來為研究生講課。

?圖1 烏通元先生送別會現場,2020年7月10日下午3:47分,上海龍華殯儀館

?圖2 烏通元先生的學生代表敬獻花圈

而筆者是從1996 年末才開始加入上海財經大學做保險精算教師的,確確實實是烏通元先生的晚輩。

說來慚愧,筆者雖然到上海財經大學做了保險精算老師,但當時并沒有見過“精算師”,只是聽同事說起過,說中國保險業曾經有“兩個半精算師”一說,其中李守坤早在1948年便因病離世了,另一個陶聲漢先生已經在筆者開始講授保險精算的兩年前(1994年)過世,現在只剩下“半個”了,就是經常來給師生做講座和指導學生的烏通元先生。

初來乍到的我,當然不能錯過見到烏先生的機會,不能錯過他的每一次講座。

至今還清楚記得第一次聽他講座的內容,印象最深的是,他以自己的真實工作經歷為例,告誡同學們說話和寫文章必須嚴謹認真,不能隨便,特別用到他自己的親身經歷做例子。他在一次會議發言(或是文字表述)中提到“中國的保險業務從1958 年起暫停,直到1981年才恢復”,結果這話受到上級領導的嚴厲批評,因為這不符合事實,事實是只有中國大陸或內地的保險業務暫停,海外業務并沒有暫停,一直持續至今。烏通元先生說,為了這個疏忽,他曾多次做過檢討。

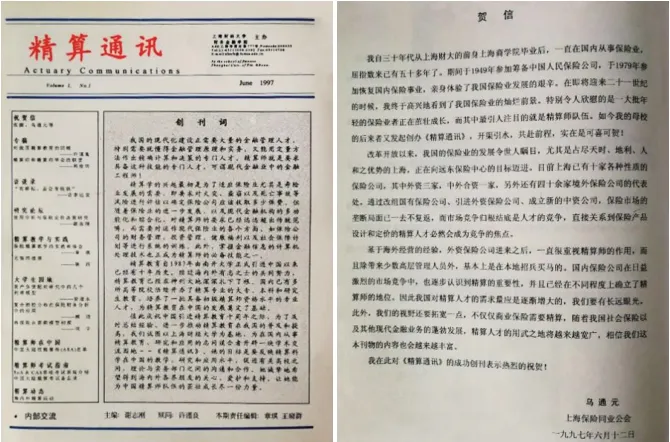

?圖3 《精算通訊》創刊號封面和烏通元先生的賀信

這次講座,尤其是這個例子讓我很受教育,更對烏通元先生的人品和學風肅然起敬。實際上,不是他不知道人保一直持續經營著海外業務,只是說話或文字表達時稍有疏忽而已,但他卻十分自責,并敢于將這件事道出來作為教育后輩的生動材料。言傳身教,給我留下了極深的印象。

幾個月之后,我向烏通元先生匯報了與系里幾位同事合作策劃促進上海財經大學保險精算教育發展的計劃,包括準備創辦國內第一本精算教育刊物《精算通訊》,先生十分高興,對我大加鼓勵,還答應為《精算通訊》創刊號題寫祝賀辭。1997 年6 月,首期《精算通訊》如期面世,烏通元先生特意寫了賀信。

還有另一件印象極深的事,是烏通元先生指出了我做事不夠嚴謹認真。

事情的發生是在2000—2002年期間,背景是我從1999 年開始探究中文“精算師”這個詞是啥時候出現的,或者說是誰把英文Actuary這個詞翻譯成“精算師”的,經過一番探究之后,我得出結論認為,“精算師”這個詞是改革開放后從中國臺灣經香港傳到中國大陸的。但我不太放心這個結論,就去請教烏通元先生。結果,烏通元先生告訴我,他解放前在上海就聽說過“精算師”這個詞。這讓我十分驚訝,又十分汗顏,以至于我隨后又花了很長時間和很大的功夫去探究這個問題,直到近幾年,才將比較靠譜的結論及其調查過程發表在《保險研究》(《中國精算的早期歷史——從“Actuary”到“精算師”》,《保險研究》2016 年第8 期)和《上海保險》(《小題大做:調查“精算師”術語的來歷》,《上海保險》2019年第2期)。

但烏通元先生當時的提醒起到了重要作用,也是對我的一種教育。

總之,站在上海財經大學保險精算教育的角度說,烏通元先生是我的前輩,一個教育和提攜過我的前輩。

三、中國保險精算教育前輩

保險精算教育,并非從高校開始,而是從業內開始的,特別是從1981年我國恢復國內保險業務后開始的。

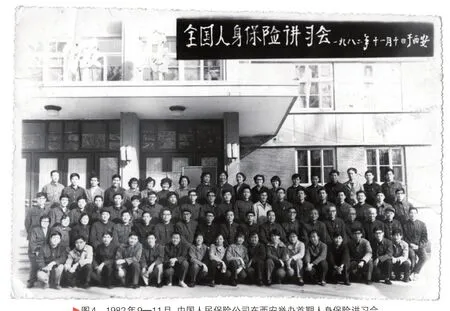

在我國保險界,常有“黃埔一期”的說法,那是指中國人民保險公司于1982 年9—11 月在西安(小寨飯店)組織舉辦的首期人身保險講習會,參加這個講習會的學員,隨后幾乎都成為了保險業內骨干和領軍人物,或者說成為了改革開放后第一代“保險人”。為了給這個講習會配備最好的老師,中國人民保險公司從上海分公司抽調了烏通元先生和蔡仲鎰先生去講授包括壽險精算在內的人身保險相關內容。

為什么安排烏通元先生和蔡仲鎰先生去講授人身保險課程呢?因為烏通元先生是“半個精算師”啊,而且一直在人保工作,而當時還健在的陶聲漢先生,早在1953年便離開人保轉至學校從事教學工作,1958年又調至福建省建工學校任教,直至1965年退休(1980年改為離休)才回到上海定居。

也正是由于這個背景,烏通元先生從1983 年起開始兼任人保總公司海外業務的簽字精算師,并為國內培養精算人才做了大量的推動工作。至于蔡仲鎰先生,他當時相當于烏通元先生的徒弟,也年輕許多。

順便說一下,“兩個半精算師”這種說法的來源和具體含義比較模糊,或許是提出此說法者不夠內行。其實,如果只是站在中國人民保險公司及其前身中國保險公司的角度看,“兩個”精算師或許可以指陶聲漢和李守坤,如果站在整個中國保險業的視角看,那么現在已經知道解放前通過庚款獎學金赴美留學、學習精算、參加精算資格考試、獲得準精算師資格并回國服務的第一代海歸精算師,共有三位,他們是陳思度、陶聲漢和李守坤,但陳思度在1949 年去了香港,后來移居美國,并于1981年病逝。如果不考慮海外精算師協會的會員資格而只看實際從事精算工作的中國人,那么陳思度在華安合群保險公司的前一任精算師——從劍橋大學數學系畢業的周大綸先生應該是第一位華人精算師。無論如何,筆者認為,將烏通元先生算作“半個精算師”毫無問題,因為他確實擔任了中國人民保險公司海外業務的簽字精算師,至于“半個”的含義,可能是相對于三位海歸精算師的資歷而言,尤其是烏通元先生當年在上海商學院和廈門大學所攻讀的主要是會計學而非保險學,后來從事精算主要是工作需要。因此,“兩個半”只是坊間一種說法而已,并不嚴謹。

其實,當時的人保還有沈才伯先生等人,其所掌握的精算技術也是十分領先的。

1998年,上海市保險學會設立精算專業委員會,烏通元先生應邀擔任專委會的顧問,筆者當時作為專委會副主任,也經常與先生有交流。此外,筆者與烏通元先生還一同在上海市總工會的職工互助保險基金會里做過幾年顧問,也常有機會與先生見面聊天,并受到教育和啟發。

總之,站在中國以及上海保險業的角度,烏通元先生仍是我們的前輩,更是值得后輩們學習的楷模。

四、“半個精算師”的啟迪

烏通元先生走了,但他的音容笑貌還會留在包括筆者在內的許多同仁心里,一直緬懷,并帶給我們許多啟迪。

對筆者而言,烏通元先生是我見過的第一位被稱為“半個”精算師的前輩,無論這種坊間說法是否恰當,無論前面的“兩個”具體指誰和誰,我覺得這“半個”的含義具有特別的意義。

從這“半個”精算師的身上,筆者已經真切地感受到了許多精算工作者應該具備的品格:樸實謙虛,認真嚴謹,踏踏實實工作,決不投機取巧。這“半個”精算師的工作經歷,還帶給我們諸多思考:國內保險業務可以暫停二十多年,海外業務為什么不暫停呢?海外業務為什么需要簽字精算師,每一個簽字所對應的責任是什么?

?圖4 1982年9—11月,中國人民保險公司在西安舉辦首期人身保險講習會

?圖5 1998年,上海市保險學會成立精算專業委員會,聘請烏通元先生為專委會顧問,圖為學會秘書長陳德斌先生向烏通元先生頒發聘書

或許,烏通元先生這“半個”,還可以啟迪今天的年輕精算工作者讀懂另外“半個”精算師的含義,從而獲得對精算和精算職業的完整理解。

比如對于今天的保險精算教育,尤其是資格考試,“國內業務”已經暫停多年了,“海外業務”卻持續發展著,那么,前者會暫停到什么時候,它與后者又是什么關系,對行業的健康發展有何影響,等等。讀懂的人多么,行動的人有么?

逝者如斯夫,不舍晝夜。

謹以此文緬懷我們的前輩,烏通元先生!