流動(dòng)人口的社會(huì)融入與醫(yī)療保障探究

高思涵 張煜陽 高杏

關(guān)鍵詞 流動(dòng)人口 社會(huì)融入 保障 醫(yī)療保險(xiǎn)

作者簡(jiǎn)介:高思涵,南京郵電大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院公共事業(yè)管理專業(yè)在讀;張煜陽,南京郵電大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院社會(huì)工作專業(yè)在讀;高杏,南京郵電大學(xué)社會(huì)與人口學(xué)院公共事業(yè)管理專業(yè)在讀。

中圖分類號(hào):D669? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DOI:10.19387/j.cnki.1009-0592.2020.07.231

一、流動(dòng)人口的社會(huì)融入界定

(一)流動(dòng)人口

中國流動(dòng)人口是在戶籍制度條件下所形成的一個(gè)特有概念,最早于1984年張雨林教授提出。《中國大百科全書社會(huì)學(xué)卷》對(duì)流動(dòng)人口的定義是,“暫時(shí)離開常住地的短期遷移人口[1]。”

張慶五(1988)界定流動(dòng)人口概念為,“臨時(shí)離開戶籍所在地,跨越一定的轄區(qū)范圍,前往他地不時(shí)回返的人口[2]。”吳瑞君(19 90)將具有當(dāng)?shù)貞艏鞒鲈谕獾娜丝诩{入流動(dòng)人口的范疇[3]。

學(xué)界對(duì)流動(dòng)人口的概念大多從時(shí)間、空間兩個(gè)角度來界定,包括時(shí)間上的暫時(shí)性和空間上的跨越性。目前國內(nèi)學(xué)者對(duì)于流動(dòng)人口的流動(dòng)時(shí)間尚未有統(tǒng)一的劃分,但其從事社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)需要一個(gè)過程,因此,進(jìn)行相關(guān)研究時(shí)需要把人口流動(dòng)界定在一定時(shí)間范圍內(nèi)。本研究將流動(dòng)人口界定為3至6個(gè)月或一年以上不居住在戶籍所在地、不改變自身戶籍狀況并離開長期居住的戶口所在地,到其他行政區(qū)域或地方進(jìn)行生活、就業(yè)以及從事各項(xiàng)活動(dòng)的人口。

(二)社會(huì)融入

為了在操作化意義上衡量流動(dòng)人口的生活質(zhì)量,學(xué)者提出了“社會(huì)融入”的概念。并從社會(huì)排斥、社會(huì)公平以及市民化的視角三個(gè)方面對(duì)這一概念做出解釋(陳成文等,2012)。其中基于社會(huì)排斥的社會(huì)融入聚焦于縮小社會(huì)差距,降低各方面對(duì)于流動(dòng)人群的社會(huì)排斥;基于社會(huì)公平的社會(huì)融入強(qiáng)調(diào)社會(huì)融合這一過程要實(shí)現(xiàn)融合與平等的相互結(jié)合,即真正的融合要以平等的機(jī)會(huì)和權(quán)利為基礎(chǔ)。市民化視角下的社會(huì)融入的對(duì)象主要是從農(nóng)村進(jìn)入城市的農(nóng)民工,主要表現(xiàn)為農(nóng)民工的文化適應(yīng)過程[4]。田凱(1995)提出流動(dòng)人口適應(yīng)城市生活的過程,實(shí)際上是再社會(huì)化過程。他提出流動(dòng)人口需要具備的三個(gè)基本條件:一是在流入城市有相對(duì)穩(wěn)定的職業(yè);二是與當(dāng)?shù)厝说纳鐣?huì)互動(dòng);三是以前兩個(gè)條件為前提,接納、重構(gòu)原有價(jià)值觀,存在與當(dāng)?shù)厝藘r(jià)值觀同化趨勢(shì)[5]。

綜合上述觀點(diǎn),本文主要基于社會(huì)排斥的社會(huì)融入視角,主要從思想觀念、態(tài)度和參加日常活動(dòng)建設(shè)狀況,選取相應(yīng)的操作化指標(biāo)來反應(yīng)流動(dòng)人口的社會(huì)融入情況。

二、對(duì)象與方法

(一)研究對(duì)象

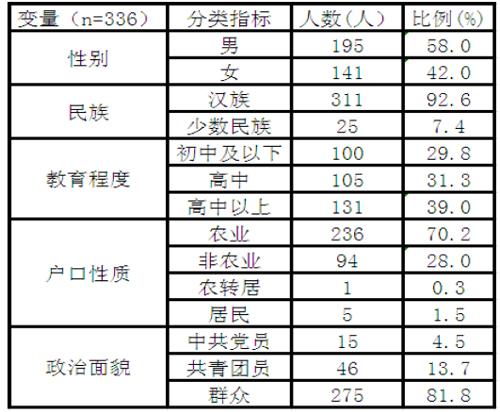

本研究選取2018年全國流動(dòng)人口檢測(cè)數(shù)據(jù)中的一個(gè)樣本,納入標(biāo)準(zhǔn):3至6個(gè)月或一年以上不居住在戶籍所在地的男性和女性流動(dòng)人口。流動(dòng)人口樣本為336人,平均年齡為27歲,其中從性別構(gòu)成來看,男生占比58.0%,女生占比42.0%;從受教育程度來看,高中以上學(xué)歷,占比39.0%。初中及以下學(xué)歷樣本占比29.8%,高中學(xué)歷占比31.3%。樣本具體情況見表1。

表1:樣本基本情況

(二)研究內(nèi)容

問卷調(diào)查的主要內(nèi)容包括:(1)人口學(xué)特征,包括:性別、民族、戶口性質(zhì)、受教育程度、政治面貌等;(2)未婚流動(dòng)人口的健康知識(shí)知曉狀況,包括:接受各類健康教育知識(shí)的情況、是否建立居民健康檔案、是否了解國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目等;(3)未婚流動(dòng)人口日常活動(dòng)參與情況,包括:是否參加過工會(huì)、志愿者協(xié)會(huì)、同學(xué)會(huì)等活動(dòng);(4)未婚流動(dòng)人口的心理建設(shè)方面,包括:是否喜歡這個(gè)城市、是否有被當(dāng)?shù)厝丝床黄鸬?(5)未婚流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)厣鐣?huì)保障狀況,包括:是否參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、是否辦理過個(gè)人社會(huì)保障卡等。

(三)分析方法

建立SPSS數(shù)據(jù)庫對(duì)網(wǎng)上收集的問卷數(shù)據(jù)進(jìn)行導(dǎo)入保存,用SPSS 20.0對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行管理和統(tǒng)計(jì)分析。在描述性統(tǒng)計(jì)分析的基礎(chǔ)上,采用方差分析和 2檢驗(yàn)進(jìn)行差異性比較和推斷性統(tǒng)計(jì)分析,檢驗(yàn)水準(zhǔn) =0.05。

三、結(jié)果與分析

(一)流動(dòng)人口的思想觀念變化和心理建設(shè)情況

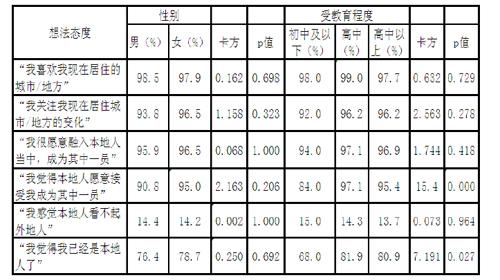

關(guān)心流動(dòng)人口的心理健康和對(duì)當(dāng)?shù)爻鞘械恼J(rèn)同感不僅有利于流動(dòng)人口更好地融入流入地城市,也對(duì)流動(dòng)人口的工作積極性有著重要的調(diào)動(dòng)作用。統(tǒng)計(jì)結(jié)果表明,被調(diào)查的流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)爻鞘械恼J(rèn)同感較高,表示:“我很愿意融入本地人當(dāng)中,成為其中一員”“我喜歡我現(xiàn)在居住的城市”等,并且在這類思想觀念和態(tài)度上不存在顯著的性別差異,但在一些具體問題上受教育程度的不同對(duì)其有顯著影響,如:“我覺得本地人愿意接受我成為其中一員”(p=0.000<0.05)、“我覺得我已經(jīng)是本地人了”(p=0.027<0.05)。

表2:想法態(tài)度與性別和受教育程度的列聯(lián)交叉表

(二)流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)貐⒓尤粘;顒?dòng)建設(shè)的情況

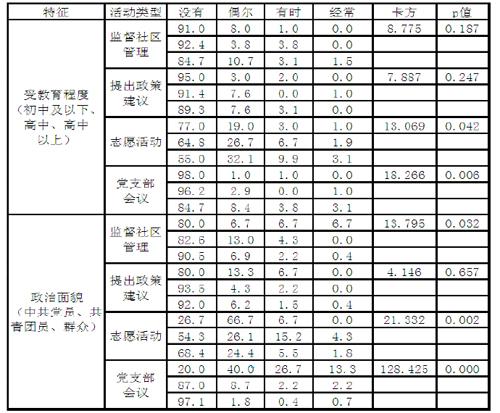

表3:流動(dòng)人口日常活動(dòng)參加頻率與特征變量的列聯(lián)交叉表

參加當(dāng)?shù)厝粘;顒?dòng)建設(shè)頻率的高低也是評(píng)判流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)厝谌氤潭鹊囊粋€(gè)重要參考指標(biāo)。一般認(rèn)為,流動(dòng)人口參加當(dāng)?shù)厝粘;顒?dòng)建設(shè)的頻率越高,其在當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)融入程度越高。由表3可知,總的來看,流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)氐闹T多日常活動(dòng)建設(shè),如:監(jiān)督社區(qū)管理、提出政策建議、志愿活動(dòng)、黨支部會(huì)議等活動(dòng)的參與度普遍不高。在對(duì)比了性別、民族、受教育程度、政治面貌等特征變量后,發(fā)現(xiàn):性別和民族對(duì)參加日常活動(dòng)建設(shè)的影響不顯著;在對(duì)受教育程度這一特征變量與參加日常活動(dòng)建設(shè)的情況進(jìn)行列聯(lián)分析后發(fā)現(xiàn),高中學(xué)歷的調(diào)查者更愿意參加當(dāng)?shù)氐闹驹富顒?dòng)和黨支部會(huì)議,參加比例分別達(dá)到了64.8%和96.2%。可見,教育程度對(duì)流動(dòng)人口參加當(dāng)?shù)氐闹驹富顒?dòng)和黨支部會(huì)議的頻率有顯著影響(p=0.042<0.05,p=0.006<0.05);調(diào)查還發(fā)現(xiàn):政治面貌對(duì)參加日常活動(dòng)建設(shè)的一些方面有顯著影響,群眾更愿意參加監(jiān)督社區(qū)管理(p=0.032<0.05)、志愿活動(dòng)(p=0.002<0.05)和黨支部會(huì)議(p=0.000<0.05)等。

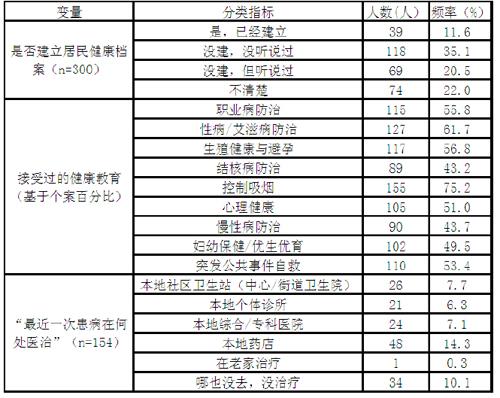

(三)流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)療的了解情況

流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)療建設(shè)的了解情況在一定程度上也反映出流動(dòng)人口在流入地的融入程度。在336位被調(diào)查者中,已經(jīng)建立健康檔案僅占比11.6%,35.1%的被調(diào)查者既沒有建立健康檔案也沒有聽說過,20.5%的被調(diào)查者聽說過居民健康檔案但仍沒有建立,流動(dòng)人口沒能享受到與戶籍人口同等的公共服務(wù),健康檔案的建立情況遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于戶籍人口;在對(duì)流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)亟邮艿慕】到逃{(diào)查中發(fā)現(xiàn):當(dāng)?shù)貙?duì)流動(dòng)人口在“性病、艾滋防治(61.7%)”“控制吸煙(75.2%)”“生殖健康和避孕(56.8%)”等健康教育方面的普及面均較廣。

表4:流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)鼗踞t(yī)療了解情況和接受健康教育的頻數(shù)分布表

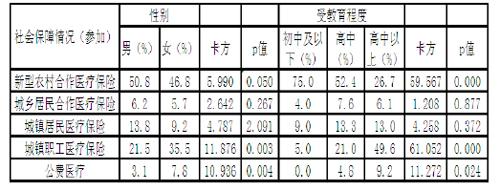

(四)流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)亟邮艿尼t(yī)療保障情況

社會(huì)保險(xiǎn)是社會(huì)保障制度和體系的核心,這是實(shí)現(xiàn)覆蓋全民目標(biāo)、促進(jìn)人人享有基本社會(huì)保障最重要的舉措[6]。總體來看,相對(duì)來說,流動(dòng)人口參加當(dāng)?shù)匦滦娃r(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)的比例較高(49.1%),其余的保險(xiǎn)險(xiǎn)種比例均很低:城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療保險(xiǎn)為6.0%、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)為11.9%、城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)為27.4%、公費(fèi)醫(yī)療僅為5.1%。在參保比例較高的新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)中,不同性別和受教育程度對(duì)其參保比例有著顯著差異(p=0.05≤ 0.05、p=0.000<0.05)。此外,在城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)和公費(fèi)醫(yī)療中,不同性別和受教育程度也對(duì)參保比例有顯著影響。

表5:醫(yī)療保險(xiǎn)參加情況與性別和受教育程度的列聯(lián)交叉表

四、研究結(jié)論與對(duì)策

(一)流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)氐恼J(rèn)同感有著積極的傾向

由對(duì)流動(dòng)人口的一些如:“我很愿意融入本地人當(dāng)中,成為其中一員”的一些態(tài)度想法的調(diào)查中發(fā)現(xiàn):目前流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)氐恼J(rèn)同感較之前有很大的提高[7],但就個(gè)中問題,如:“我覺得本地人愿意接受我成為其中一員”“我覺得我已經(jīng)是本地人了”,學(xué)歷水平不高的被調(diào)查者依舊持消極態(tài)度。可見,目前政府和社區(qū)對(duì)流動(dòng)人口的一些心理建設(shè)工作取得了良好的效果,今后應(yīng)對(duì)受教育程度相對(duì)較低的流動(dòng)人口給予更多的關(guān)心和疏導(dǎo)工作。

(二)流動(dòng)人口參與當(dāng)?shù)厝粘;顒?dòng)建設(shè)的積極性不高

數(shù)據(jù)顯示,受教育程度和政治面貌對(duì)流動(dòng)人口參與當(dāng)?shù)厝粘;顒?dòng)建設(shè)的頻率有顯著影響,但總體來看,他們的參與度普遍不高,在“監(jiān)督社區(qū)管理”“提出政策建議”“志愿活動(dòng)”“黨支部會(huì)議”等一些活動(dòng)中,“沒有”的頻率近乎九成。積極性和參與度不高一方面反映出流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)氐娜粘;顒?dòng)建設(shè)情況不了解,另一方面也反映出流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)融入程度不足。因此,當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)可以主動(dòng)地對(duì)外來流入居民進(jìn)行社區(qū)建設(shè)工作的宣傳和講解,開展形式多樣的活動(dòng),打造社區(qū)管理和公共參與平臺(tái)[8],提供社區(qū)參與渠道,以便幫助他們更好地融入社區(qū)的日常活動(dòng)建設(shè)。

(三)流動(dòng)人口對(duì)當(dāng)?shù)蒯t(yī)療服務(wù)情況了解度不高

調(diào)查發(fā)現(xiàn),流動(dòng)人口中既沒有建立“居民健康檔案”并且“沒有聽說過的”占比較高,并且被調(diào)查者雖然接受了一系列健康教育,但實(shí)際遇到患病情況時(shí),他們依舊很少去個(gè)體診所或者公立醫(yī)院看病,甚至?xí)x擇不就診。可見,調(diào)查的流動(dòng)人口中對(duì)其在當(dāng)?shù)氐囊恍┗踞t(yī)療狀況不了解,對(duì)當(dāng)?shù)氐囊恍┚驮\途徑的接受積極性不高。因此,當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)可以利用網(wǎng)格化大數(shù)據(jù),以大數(shù)據(jù)為支撐,開展針對(duì)性的醫(yī)療政策宣傳普及,構(gòu)建社區(qū)醫(yī)療服務(wù)體系,提高對(duì)流動(dòng)人口的關(guān)注度,幫助其更好的適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳頪9]。

(四)流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)氐尼t(yī)療保險(xiǎn)參保率形勢(shì)不樂觀

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)亟邮艿尼t(yī)療保障情況呈現(xiàn)出“兩不足”的特點(diǎn),一是醫(yī)療保險(xiǎn)參保的險(xiǎn)種種類不足,二是人員參保的比例不足。醫(yī)療保險(xiǎn)作為社會(huì)保障至關(guān)重要的一環(huán),不僅能夠直接地反映出流動(dòng)人口在當(dāng)?shù)氐纳顮顩r,也體現(xiàn)出當(dāng)?shù)貙?duì)他們的容納程度。因此,應(yīng)進(jìn)一步加大醫(yī)療保險(xiǎn)政策的宣傳力度,盡快提高醫(yī)療保險(xiǎn)的統(tǒng)籌層次,完善落實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)政策[10]。加強(qiáng)對(duì)流動(dòng)人口的關(guān)注度,以便更好地融入當(dāng)?shù)爻鞘校瑸楫?dāng)?shù)氐陌l(fā)展貢獻(xiàn)力量。

參考文獻(xiàn):

[1]中國大百科全書總編輯委員會(huì),《社會(huì)學(xué)》編輯委員會(huì).中國大百科全書社會(huì)學(xué)卷[M].北京:中國大百科全書出版社,1991:277.

[2]張慶五.關(guān)于人口遷移與人口流動(dòng)概念問題[J].人口研究,1988(3):17-18.

[3]吳瑞君.關(guān)于流動(dòng)人口的涵義探索[J].人口與經(jīng)濟(jì),1990(6):53-55.

[4]鄒林杰.文化沖突視角下流動(dòng)人口社會(huì)融入的分析[J].現(xiàn)代營銷(經(jīng)營版),2019(9):48-49.

[5]田凱.關(guān)于農(nóng)民工的城市適應(yīng)性的調(diào)查分析與思考[J].社會(huì)科學(xué)研究,1995:5.

[6]徐水源.提升城市流動(dòng)人口的社會(huì)接納水平[N].21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道,2019-06-03(003).

[7]路問天,李偉健,祿穎.外來務(wù)工人員閑暇生活狀況調(diào)查與思考[J].東方企業(yè)文化,2014(2):98+100.

[8]姜茂敏,郭佩佩,葉俊.對(duì)城市流動(dòng)人口社會(huì)融入的實(shí)證考察[J].科學(xué)發(fā)展,2019(11):106-112.

[9]劉立祥.城市少數(shù)民族流動(dòng)人口生活狀況及保障研究[J].貴州民族研究,2016,37(9):60-63.

[10]尹海潔,黃文巖.城市流動(dòng)人口的生存狀況及貧困特征[J].哈爾濱工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2010,12(1):51-64.