基礎設施投資與產業發展的非均衡關系研究

——基于新結構經濟學視角

(貴州大學 經濟學院,貴州 貴陽 550025)

一、引言

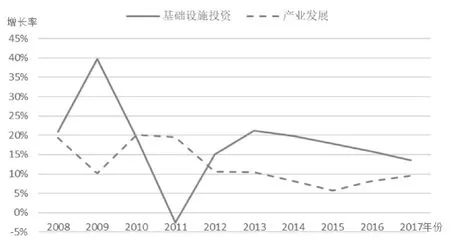

基礎設施建設是保障國家或地區社會經濟活動正常進行的基本要求,對經濟發展具有乘數效應,即投入單位的基礎設施投資額能帶來倍數性的社會總需求和總產值增長,足夠規模的基礎設施投入是一國經濟起飛的先決條件(羅斯托,2001)[1],在經濟下行時,增加基礎設施投資能夠增加就業、擴大消費、拉動內需、刺激經濟。2007 年美國爆發次貸危機,2008 年來到頂峰,波及全球市場,影響我國出口,加大我國匯率風險和資本市場風險,中國政府啟動“4 萬億投資計劃”拉動經濟,主要投入到基礎設施建設當中。往后10 年中國基礎設施保持了高速增長,從2008 年的42 052 億元增加到2017 年的176 679 億元,拉動國內生產總值(GDP)從2008 年的314 045 億元增長到2017 年的820 754 億元,其中第二和第三產業產值從2008 年的297 655 億元增長到2017 年的785 041 億元,由此可以看出基礎設施投資對第二和第三產業產值有較強影響,對第一產業產值影響很弱。那么我們將第二和第三產業產值視為受基礎設施投資影響的產業發展,由2008—2017 年基礎設施投資與產業發展的年增長率折線圖(見圖1)可以發現,2008—2012 年期間變化較為劇烈,2013 年往后趨于平穩,2009 年處于高基礎設施投資與低產業發展水平(簡稱“高低”),2011 年處于低基礎設施投資與高產業發展水平(簡稱“低高”),隨后的2012 年來到了低基礎設施投資與低產業發展水平(簡稱“雙低”),2013—2017 年雖又回到了“高低”水平,但增速基本穩定。不難發現,基礎設施投資與產業(第二產業和第三產業)發展之間有著非均衡關系,這種非均衡關系亟須深入思考和認真研究。

二、理論基礎和假設

(一)理論基礎

現有文獻并沒有直接研究基礎設施投資與產業發展之間的關系,而主要是從總量層面研究了基礎設施投資與城鎮化、從結構層面研究了產業發展與城鎮化之間的關系。

圖1 中國基礎設施投資增速與產業發展增速

改革開放以來,中國城鎮化率高速增長的同時,基礎設施投資也一直處于高速增長態勢。基礎設施和城鎮化具有協調性不斷提高波動上升趨勢的原因在于基礎設施對城鎮化有較大的推動作用,并且基礎設施超前型區域的推動效果更強(譚俊濤等,2014)[2]。在空間分布上,基礎設施投資存在不均衡和多中心格局,這種差異與城鎮化和經濟發展密切相關(程哲等,2016)[3]。此外,城鎮化是要素集聚的過程,是收納第二產業、第三產業的聚集體,能促進依托于比較優勢或絕對優勢產業的發展,而基礎設施建設是要素集聚的基礎,能促進人口集聚、產業集中和空間集約,進而為城鎮化持續發展提供了保障。藍慶新和陳超凡(2013)[4]發現中國新型城鎮化和產業結構升級存在顯著的空間相關性,新型城鎮化對產業結構升級具有強烈的空間沖擊效應,能夠顯著提升產業發展層次;潘錦云等(2014)[5]認為產業在升級發展中,不僅需要人才、技術和資本要素的貢獻,也需要獲得升級所需的區位優勢,這些優勢首先來自于規模經濟優勢,同時因城鎮化水平提高而獲得更加優質的配套服務優勢。

轉為從新結構經濟學視角來討論二者之間的非均衡關系。新結構經濟學理論(林毅夫,2011,2013)[6-7]認為經濟發展的本質就是產業結構不斷變遷,所以經濟結構的優化需要產業結構的升級,而產業結構升級的基本條件是要素稟賦結構的升級和新技術的引進,其中要素稟賦結構升級的最優方法是根據給定的要素稟賦結構所決定的比較優勢發展產業,在產業升級過程中,為了將比較優勢轉為競爭優勢,還需要完善各種基礎設施,以降低交易費用。此外,林毅夫(2013)[8]還認為基礎設施的改善需要集體行動,至少需要基礎設施服務的提供者與工業企業二者之間協調行動,并提出有為政府這一概念,即政府要么自己進行這些基礎設施的改善,要么就需要積極協調各方的行動。本文將基礎設施投資看成是為拉動經濟發展地方政府將地方財政收入、土地出讓金和銀行貸款等投入到城鎮化建設中的有為行為,將產業發展看成是地方政府通過直接的基礎設施投資或間接的引導企業投資進行城鎮化建設帶來的投資收益,就能夠通過城鎮化這一媒介來研究基礎設施投資與產業發展之間非均衡關系。

(二)理論假設

不同區域的基礎設施稟賦不同,越發達的地區會有更好的基礎設施,這些地區的地方政府出資或引導的基礎設施投資效率也會越高,那么我們能夠不斷加大發達地區的基礎設施投資以追求更快的產業發展嗎?能夠片面地因為落后地區的投資效率低而不增加基礎設施投資嗎?答案顯然是否定的。盡管經濟發達地區市場機制相對完善、融資渠道較為多樣、投資環境更為優越,但是基礎設施建設與經濟增長呈“倒U 型”特征,盲目增加基礎設施投資反而會抑制產業發展,并且在其他條件相同的情況下,以資本密集型產業為主的落后地區政府投資的邊際效益率較以人才密集型與技術密集型產業為主的經濟發達地區高(陳智穎等,2020[9];陳思霞和盧盛峰,2014[10];吳福象和沈浩平,2013[11])。由此作出第一個假設。

H1:基礎設施投資與產業發展的非均衡具有區域區位上的差異性。

產業發展將資本、人才等要素不斷向城市聚集,進而導致人口從農村流向城市,引致出對基礎設施的需求;基礎設施升級降低了交易成本,擴大了交易半徑,從而促進了產業發展;地方政府又會將通過稅收收入等方式獲得的產業“發展收益”投入到基礎設施建設中去(張麗和吳小濤,2017[12];韓永文,2015[13])。地方政府就需要把握好基礎設施投資,基礎設施建設具有投資期與使用期,在基礎設施投資期內,投資超前于發展為發展提供動能,投資期結束而進入使用期,則產業發展跟上,產業逐漸與基礎設施匹配;當產業發展到新高度,而基礎設施沒有跟進升級(進入基礎設施投資期),則會導致基礎設施落后于產業發展;只有基礎設施再次回到投資期時,產業發展才可持續。由此作出第二個假設。

H2:基礎設施投資與產業發展的非均衡具有相互內生的因果關系。

三、區域區位上的差異性

(一)指標選取與數據來源

選取2008—2017 年全國除港澳臺外31 個地區的“電力、燃氣及水的生產和供應業全社會固定資產投資”、“水利、環境和公共設施管理業全社會固定資產投資”、“交通運輸、倉儲和郵政業全社會固定資產投資”和“公共管理和社會組織全社會固定資產投資”之和衡量基礎設施投資,“第二產業增加值”和“第三產業增加值”之和衡量產業發展,數據均來自《中國統計年鑒》。

(二)測度方法

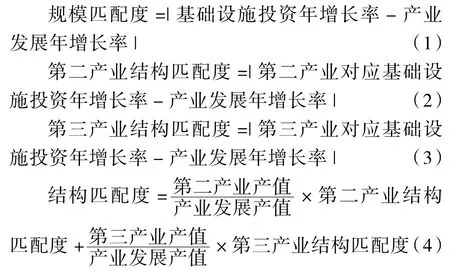

借鑒崔曉迪等(2017)[14]關于匹配度和偏離度的定義,構建基礎設施投資與產業發展的匹配度和偏離度具體從規模和結構兩個角度來對照分析。

匹配度:

值均在0~1 之間,值越大表明基礎設施投資與產業發展越不匹配,值越小則反應出基礎設施投資與產業發展越匹配。

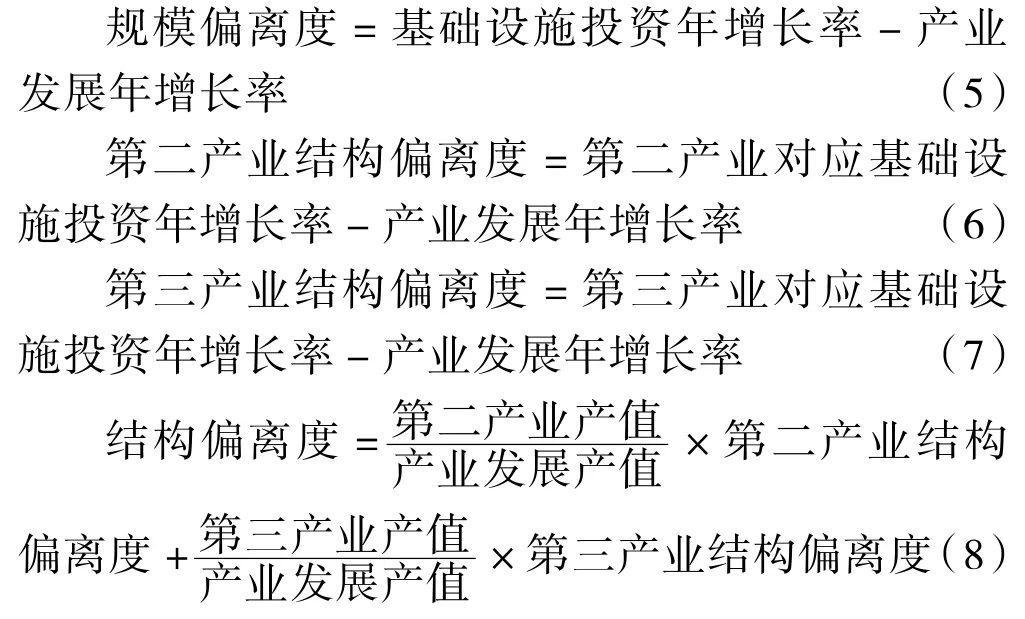

偏離度:

目的在于進一步判斷基礎設施投資與產業發展非均衡的方向性,因為該值可正可負,值為正表明存在超前效應,即基礎設施投資超前產業發展,數值越大表明超前效應越強;值為負表明存在撬動效應,即基礎設施投資撬動產業發展,數值越小表明撬動效應越強。

(三)測度結果

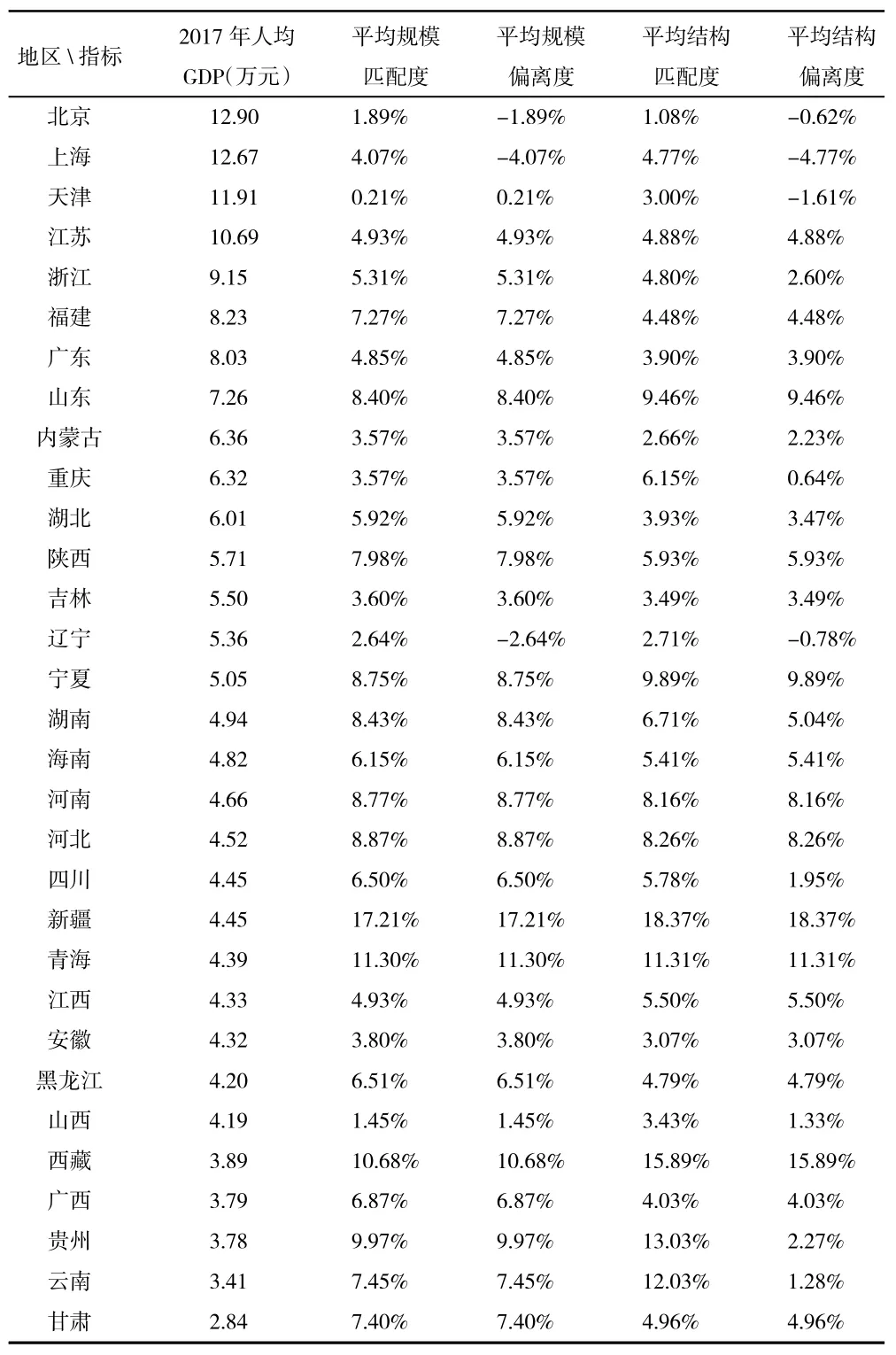

通過全國除港澳臺外31 個地區2008—2017 年這十年的平均匹配度和偏離度來分析基礎設施投資與產業發展區域區位上的關系,我們將31 個地區根據2017 年當地的人均GDP 從高到低排序,人均GDP 可以直觀地反應一個地區的經濟發展水平,以此為參照指標來驗證H1 是否成立。測度結果如表1 所示。

表1 匹配偏離測度結果

不管是從基礎設施投資規模上還是結構上來計算匹配度和偏離度,最終的結果都直觀清晰地驗證了假設H1“基礎設施投資與產業發展的非均衡具有區域區位上的差異性”,區域區位上的差異性具體表現為:經濟發展水平較高的地區的基礎設施投資與產業發展一般越匹配,經濟發展水平較低的地區則一般越不匹配,不匹配的地區又分為基礎設施投資超前于產業發展(超前效應)地區以及基礎設施投資撬動產業發展(撬動效應)地區。

四、相互內生的因果關系

(一)模型構建與指標選擇

1.模型構建

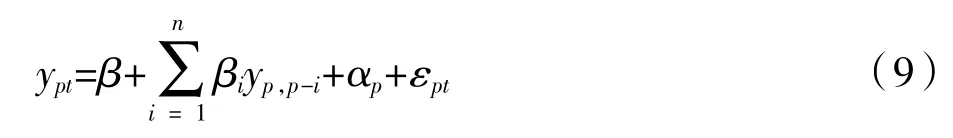

根據所作的理論框架引入各省的城鎮化數據,以城鎮化為媒介,試圖驗證基礎設施投資與產業發展的相互內生因果關系。本文將納入模型的變量均當作內生變量,采用PVAR 模型進行分析研究。PVAR 模型的數學表達式為:

式(9)中,ypt為模型的內生變量向量,p 為不同省份,t 為時間,n 為模型的滯后階數。

2.變量選擇和數據來源

(1)產業發展(yield)。第二產業、第三產業為我國經濟發展的重中之重,占據GDP 主要成分,經濟增長、經濟周期波動等問題主要圍繞其展開,與此形成對照的第一產業除特大災害以外,每年增長較為穩定,外生沖擊對此影響不大。因此選用第二第三產業的總產值衡量產業發展。

(2)城鎮化率(urban)。我國當前正處于城鎮化轉型的重要階段,城鎮化這一因素在經濟社會中越來越成為無法忽視的一項重要指標,即城鎮人口占總人口(包括農業與非農業)的比重。

(3)基礎設施投資(infra)。基礎設施投資有“軟”“硬”之分,由于“軟”投資數據種類龐大,加之較難定義,文章所討論的基礎設施投資只考慮“硬”基礎設施投資,由“電、氣、水生產供應業”“水利、環境、公共設施管理業”“交通、倉儲、郵政業”“社會管理和社會組織”四個部分投資總額組成。

選擇全國除港澳臺外31 個省市2008—2017 年的面板數據,數據均來源于《中國統計年鑒》,對數據的描述結果如表2 所示。

表2 變量描述性統計

(二)實證過程與結果分析

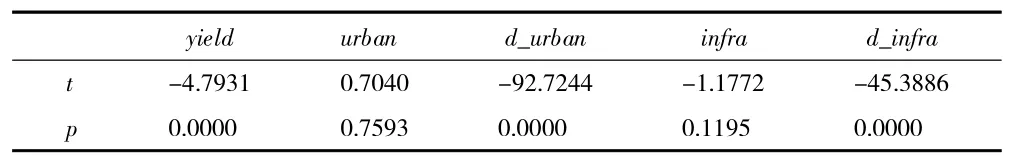

1.平穩性檢驗和滯后階數選擇。本文采用最為常見、日常最常使用的LLC 檢驗法。檢驗結果如表3 所示。由表3 顯見,yield 為平穩性序列,而urban 與infra 只有在一階差分下才為平穩性序列。

表3 面板單位根檢驗結果

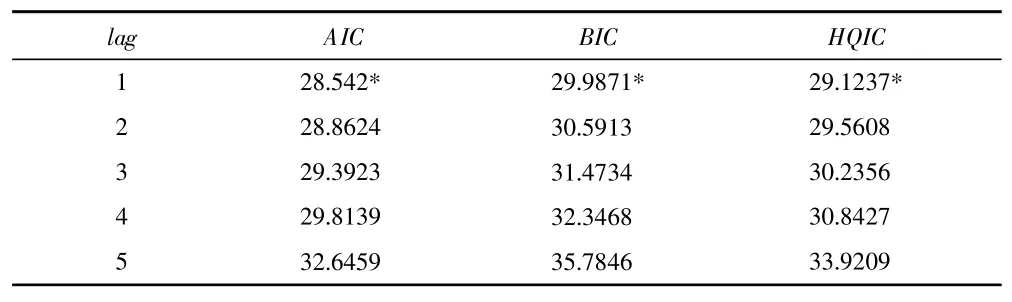

為獲得后續PVAR 分析的滯后階數,本文采用表3 中的平穩性序列,進行不同階數的AIC、BIC 及HQIC 計算,計算結果如表4 所示,由此確定本文后續PVAR 分析滯后階數為1。

表4 不同階數下AIC、BIC 及HQIC 統計量計算結果

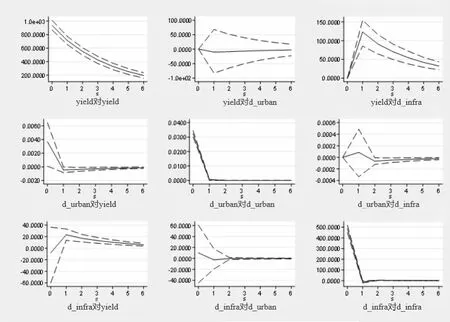

2.脈沖響應函數。為更好地體現因擾動項的變化而導致的某個變量變化時對其他變量的影響,用以描述各個變量之間的某種動態互聯關系,本文此處使用脈沖響應函數進行分析,脈沖圖如圖2 所示。

圖2 產業發展、城鎮化與基礎設施投資的脈沖響應

由圖2 可知:基礎設施投資(infra)對第二第三產業產值(yield)影響較大,當期并不會立刻體現,在0-1 期迅速增長,1 期以后這種沖擊所帶來的影響逐漸下降,第6 期逐漸趨于平穩,不過這種沖擊對第二第三產業帶來的影響是長期的,具有增長效應,將會造成二三產業的永久性提高,且提高額遠超于從前水平。第二第三產業產值(yield)對基礎建設投資(infra)沖擊在第1 期有明顯增長趨勢,這種趨勢持續至第2 期,第2 期以后每期略有遞減,但最終將遠遠高于無沖擊的水平,說明第二第三產業發展對基礎設施投資開始時有拉動作用,而后這種作用逐漸減弱。

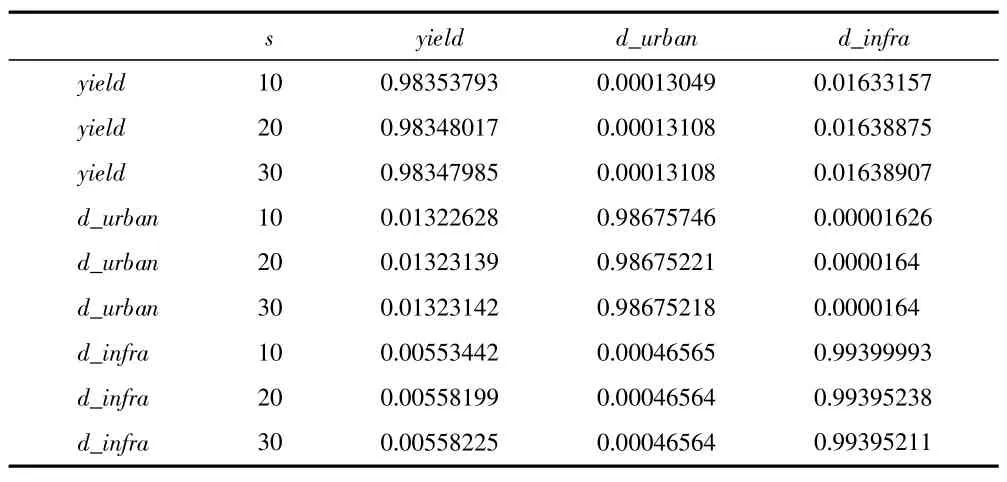

3.方差分解。為了進一步考察基礎設施投資與產業發展之間的動態互聯關系,借助PVAR 模型中的方差分解得到各變量對預測誤差均方差的貢獻比例構成情況,結果如表5 所示。

表5 方差分解結果

由表5 可以看出:產業發展對基礎設施投資的解釋能力約為0.5%,基礎設施投資對產業發展的解釋能力約為1.6%。

因此,可以認為文章以城鎮化為媒介、基礎設施投資與產業發展互為內生因果的理論框架是符合實際情況的,假設H2“基礎設施投資與產業發展的非均衡具有相互內生的因果關系”也成立。

五、研究結論與政策建議

(一)研究結論

基礎設施投資為產業發展的硬件條件,因此,我們必須做好各地區的基礎設施建設,才能更好地發展產業、發展經濟。本文基于新結構經濟學的視角,首先通過測度基礎設施投資和產業發展的匹配度、偏離度發現基礎設施投資與產業發展的非均衡具有區域區位上的差異性,基礎設施投資與產業發展越匹配的地區經濟發展水平越好,反之不匹配的地區經濟發展水平較差,并且不匹配的地區即存在偏離效應的地區又分為基礎設施投資超前產業發展的超前效應地區和基礎設施投資撬動產業發展的撬動效應地區。其次通過PVAR 模型,利用脈沖分析可以看出基礎設施投資與產業發展的非均衡具有相互內生的因果關系,基礎設施投資對產業發展(第二第三產業產值)影響較大,解釋能力約為1.6%,這種沖擊將會造成產業發展的永久性提高,且提高額遠超于從前水平;反之,產業發展(第二第三產業產值)對基礎設施投資有一定影響,解釋能力為0.5%,這種沖擊也將會造成基礎設施投資永久性提高,但提高額逐期減弱。

(二)政策建議

1.整體來看:對于負責基礎設施投資的地方政府及相關企業,超前效應是發展模式下的目的化“有為行為”,撬動效應是投資模式下理想化的“投資收益”,不能只追求投資效率,只投資發展快的發達地區,應該考慮到落后地區自身的要素稟賦條件,找到符合自身要素稟賦條件的特色產業,充分發揮特色產業自身的相對比較優勢,為特色產業提供能夠滿足未來發展需求的基礎設施。

2.局部來看:在發達地區的傳統基礎設施投資收益率較低的情況下,應當注重產業轉型,優化產業結構,同時提高科技創新能力,提升基礎設施智能化水平,從而發揮發達地區的資金和人才優勢;在落后地區只憑借基礎設施投資去推動產業發展是不夠的,應當抓好城鎮化進程,只有在一定的城鎮化水平下,基礎設施投資的撬動潛能才能充分發揮出來,一味地增加基礎設施投資反而會浪費資源、低效發展。