用“發現”開啟初中數學殿堂大門

曾秀路

為什么初中生會覺得數學枯燥?因為學生在難懂的數學里沒有“發現”。“發現”是一種快樂,一種滿足,一種自信。在教學過程中,教師要采取靈活多變的教學方法讓學生不斷有新“發現”,用善于“發現”這把金鑰匙,激發學生數學學習興趣和信心,開啟初中數學殿堂大門,讓學生體驗學習的愉悅感、獲得感和成就感,不斷提升數學成績。

一、“發現”舊知識不夠用——激發學習欲望

從形象的小學數學轉變為抽象的初中數學,學生的心理與思維習慣都迎來了挑戰。因此,在七年級的數學教學中,教師要采取生動有趣的教學方法巧妙引導學生“發現”小學數學知識不夠用,為接受新的知識打下堅實的基礎。

如,七年級第一章負數的概念比較抽象。教師可以采取從小學能解決的問題人手,過渡到小學不能解決的問題,引導學生自己主動發現既有知識的不足。例如下面這個問題:

小明家做批發生意。

(1)一月份賺2萬,二月份賺4萬,三月份賺3萬,那么小明家第一季度總的情況是賺了還是虧了?(學生能回答賺了)賺了多少?(學生能回答賺了9萬)賺了9萬怎么記賬?(學生能回答記為9萬)

(2)四月份賺2萬,五月份虧1萬,六月份虧2萬。那么小明家第一季度總的情況是賺了還是虧了?(學生能回答是虧了1萬)

然后再提出問題:虧了1萬怎么記賬?

通過這個問題,學生會發現小學學的數學不夠用,從而引出正數、負數的概念后,明白正數與負數表示意義相反的量。

發現舊知識不夠用,學生對新知識會更好奇,更有興趣,從而激發學習的動力。

二、“發現”新知識更好用——改變思維習慣

由于思維定勢的原因,學生習慣用舊知識解決問題,不會輕易接受新知識。有時總能聽到學生理直氣壯地說:明明可以用舊知識來做,干嗎非要用新知識呢據艮學生爭辯是沒有意義的,得讓他發現新知識更好用。

(一)學生通過實踐發現新知識更好用

很多初中生習慣了小學的算式,心理上不接受用一元一次方程解決問題。在學習了一元一次方程之后,讓學生比較算式與方程的用法。例如:一個數的4倍減2等于這個數的3倍多1,這個數是多少?

引導1:思考怎樣用算式來解答(給學生兩分鐘時間思考,讓學生簡單數一下會做的同學,估計不到三分之一)

引導2:用一元一次方程解這個問題(同樣給學生兩分鐘時間解答,估計超過5分之4的學生能做)

引導3:這道題中,用算式還是用一元一次方程更容易解決問題?

通過比較,學生能發現一元一次方程的優勢,在遇到問題的時候能優先考慮一元一次方程。

(二)學生通過直觀對比發現新知識更好用。

在幾何中,新的知識往往是在舊知識的基礎上產生的,這樣就會出現新舊知識都可用的情況。舉個例子,在學習了角平分線的性質后,本來可以用角平分線性質的,學生卻習慣于用全等性質。如下例題:

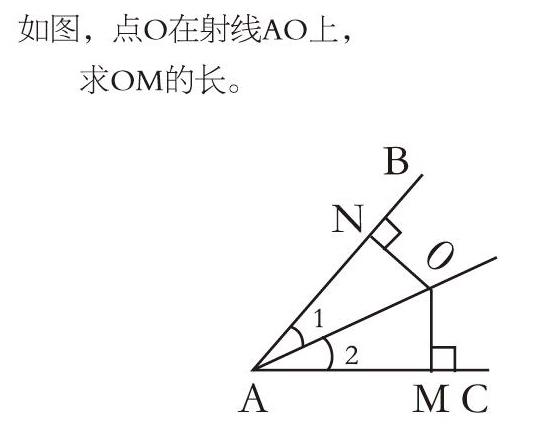

如圖,點。在射線AO上,

求OM的長。

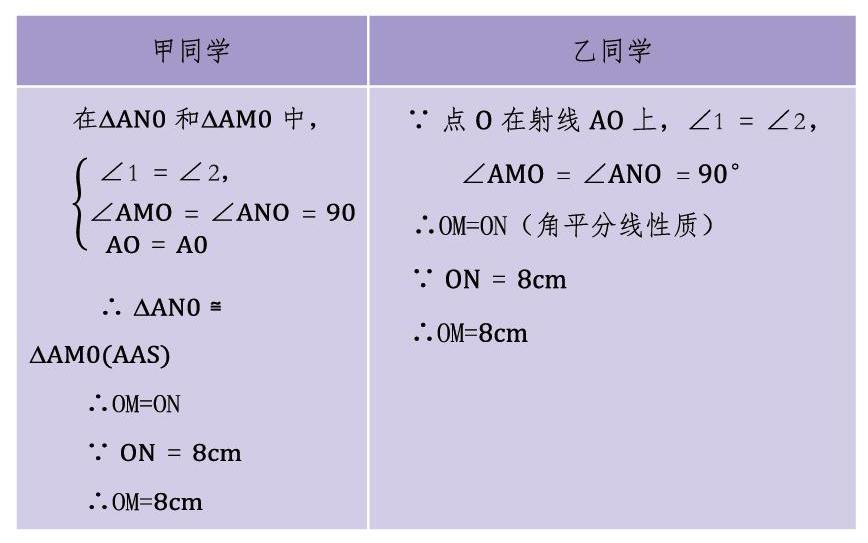

這道題學生容易用AAS來求,為弱化學生的這種慣性,可以設計成表格,方便學生進行直觀比較,如下:

通過表格的直觀展現,學生很容易發現用角平分線性質更省事,以后會優先考慮使用角平分線性質了。接著,老師就可以讓學生做角平分線性質的鞏固練習了。

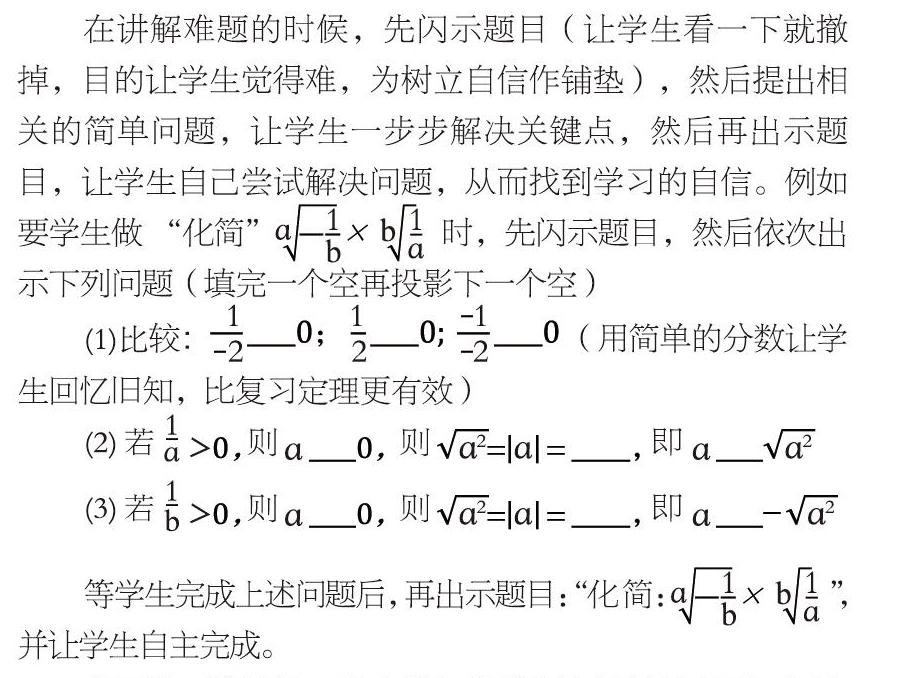

三、發現“我能行”——樹立學習數學的信心

學生對數學沒有興趣,很多情況是由于覺得數學太難造成的。所以當學生意識到難題不難時,才會愿意參與到學習中去。

有了前面的鋪墊,學生做起這道題來就簡單多了。解決完問題后,學生會發現原來這么難的題目也可以做到“我能行”,學習數學的信心自然樹立起來了。

這樣通過找其它結論,改結論,改條件,讓學生去發現數學的靈活多變性,拓寬學生的視野與思維空間。

引導學生去發現問題,解決問題,帶領更多的學生參與到數學中來,讓學生學有所成,從知識到心理都能獲得成長,是我作為一位初中數學老師的追求。