陪伴即教育

宋申利

摘要:在學校教育中,教育教學方式多種多樣,可謂“有法無類”。所有的教學方法都需要建立在教師對學生充分了解的基礎上,而教師的陪伴無疑是了解學生的最好方式。教師的陪伴教育對學生的心靈護佑、成長把舵、個性培養至關重要。在實施陪伴教育的過程中,教師要擁有共情能力,主動走近學生,助力學生成長,與此同時教師的人格也臻于完善。

關鍵詞:陪伴教育;心靈領航;共情走近;教學相長

李希貴校長曾經說過,陪著就是教育。在學生的成長過程中,教師的身份不僅是導師,更是教練,甚至是陪練。身為學生成長的領路人,又是成長路途上的伴跑者,教師的陪伴教育伴隨著學生在校的每一個教育環節:朝陽下的晨練,常規課的伴讀,課間的交流。教師的陪伴教育也深入到學生的家庭學習和生活:周末早晨的叮嚀,課后線上的輔導,成長煩惱的指津。教師也只有參與了學生的成長,才能掌握學生的實際學情。唯有走近學生、走進心靈,傾情陪伴其成長、成才,才能發揮為人師的教育示范和成長護航作用。

一、陪伴是學校教育的重要元素

1.陪伴是灑向學生心靈的陽光

在心理學領域,“陪伴”一詞的流行源于二十世紀人本主義代表人物羅杰斯在心理治療中的應用。羅杰斯一改弗洛伊德統治的權威性心理治療方式,而是致力于讓醫患關系成為一種真誠和平等的關系,心理治療師也不回避自我情感的暴露和表達,此治療手段體現出了一種平等、真誠的陪伴關系。

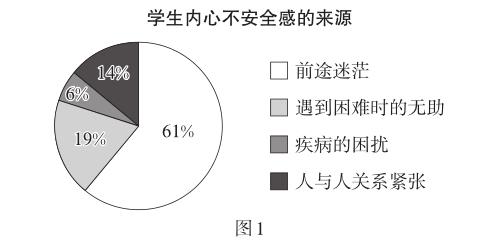

文章的調查數據來源于沈陽市教育水平不同的五個區的10所學校,從中隨機抽取高中三個年級,共計2 000份有效調查問卷進行調查結果的統計。

無論是家庭中的父母陪伴,還是學校教育的教師陪伴,對學生的健康成長都是不可或缺的。學生內心產生的不安全感,更多來源于對前途的渺茫和遇到困難時的無助。具體調查結果如圖1所示。

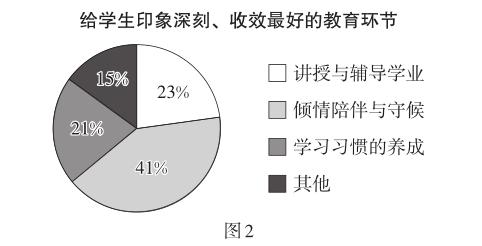

如圖2,41%的學生認為教師的傾情陪伴與默默守候是保障自己成長的最好方式,甚至超過了教師專業方面的作用——講授與輔導學業(23%)和學習習慣的養成(21%)。

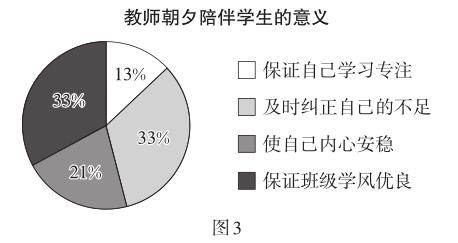

如圖3,學生認為教師傾情陪伴的意義,除了保證班級學風優良、及時糾正自己的不足之外,還在于讓自己內心安穩,避免浮躁,這就更需要教師走近學生,伴其成長,陪其長大。

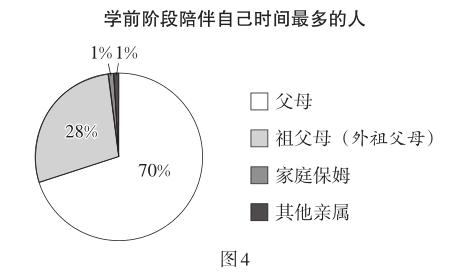

2.陪伴是潤澤學生成長的雨露

高中階段正值學生的世界觀、人生觀和價值觀形成的關鍵時期,學生更需要心靈的護航和方向的指引。目前,有些學生的父母迫于生計,父母中一方或者雙方不得不選擇“忽略”孩子的成長和內心需求,父母的陪伴明顯缺失。根據抽樣調查不完全統計,單親家庭的學生比例接近20%,這部分學生更需要心靈的護佑與陪伴,更有約30%的學生的童年時光是與父母之外的人度過的(如圖4)。無論是從精力、觀念,還是血緣親疏的角度來看,這都沒有達到學生心理上對陪伴的要求。

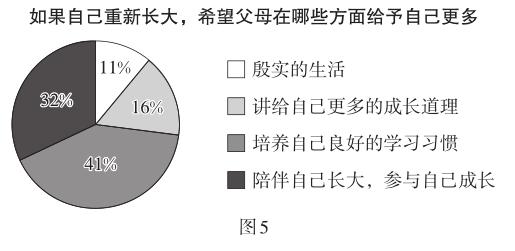

如圖5,當學生被問及如果自己可以重新成長,你希望父母在哪些方面給予自己更多?32%的學生選擇了陪伴自己長大,參與自己的成長,41%的學生希望父母從小培養自己良好的學習習慣,孩子對陪伴的渴求顯而易見。

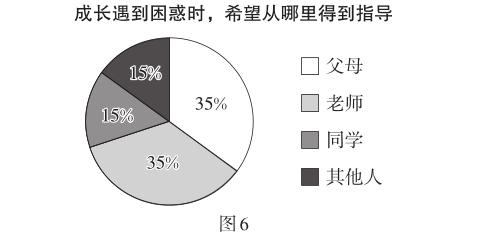

多年來,我們大力倡導陪伴教育,更好地彌補了家庭對學生陪伴的缺失,以至于教師在學生心目中的角色感明顯增強。在調查問卷中(如圖6),當問及學生成長遇到困惑,最希望從哪里得到指導性建議時,學生認為教師在這方面可以給予自己的幫助和指導與父母相當。

從教師在學生心中的重要地位來看,教師在學生成長的過程中,傾情陪伴進而實現思想引領責無旁貸,教師對學生成長的關注與把關必將起到至關重要的作用。在教師的陪伴中,學生可以沿著教師指引的主流價值方向成長,教師可以為學生的健康成長保駕護航。

3.陪伴是實施個性化教育的前提

在中國現階段的學校教育中,如何才能在班級制的前提下給予學生更多的個性化教育,教師在陪伴中了解學生便成為重要前提。孔子學生三千,他們資質不一、氣質不同,孔子開創的教育手段就是因材施教。教師要對學生有深刻而全面的了解,準確地掌握學生各方面的特點,然后進行針對性教育。這就要求我們要用心觀察、了解學生,而教育教學中的陪伴是最佳的途徑。

二、陪伴教育實施的幾個要素

1.陪伴教育的前提是共情

共情亦稱為同理心,此概念由羅杰斯提出,共情又譯作同感。共情,簡而言之,就是設身處地領悟他人所思、所惑、所為,站在他人的角度看問題,感受他人的內心感受。

蘇霍姆林斯基曾經說過,一個好老師意味著什么?首先意味著他是這樣一個人,他熱愛孩子,感到和孩子在一起交往是一種樂趣,關心孩子的快樂和悲傷,了解孩子的心靈。教師從愛心出發,仔細觀察學生,認真傾聽,與學生進行心靈溝通。在陪伴教育中,有了共情的基礎,學生會感到自己被教師理解、接納,從而會感到愉快、滿足,這對師生關系會有積極的影響,教師適時指點迷津,教育效果立竿見影,事半功倍。

2.陪伴教育的秘訣是走近

教育是一顆心觸動另一顆心,是一個靈魂喚醒另一個靈魂。因此,陪伴是心靈的陪伴,而非單純地陪同,也不是粗暴地看管,更不是枯燥地說教,而是一項全情投入、走近學生的活動。小林宗作校長便是這樣一位全身心走近學生的人生導師,他可以傾聽小豆豆一個上午的自述,可以每頓午餐和孩子們一起探索“山的味道”和“海的味道”,潛移默化地影響著孩子們用心進餐,他還可以為了培養學生的勇敢精神,夜里和孩子們在學校的禮堂露營……我們倡導的陪伴就是這種注重對學生的用心陪伴,走近陪伴。

3.陪伴教育的目的是放飛

學生成長中三個要素最關鍵,即前進的目標、良好的行為習慣和源源不竭的內驅力。這些都需要教師的把控和引領,前進的目標需要經常修正,確保學生健康成長;良好的行為習慣更需要教師不斷地督導和鞏固,一個好習慣的養成需要大量的時間和正確行為幫助學生成為自覺;學習倦怠是一直伴隨著學生成長過程的,如何讓學生永葆向上的進取心和內驅力,是教育工作的重點。己欲立而立人,己欲達而達人。放飛學生就是注重其內驅力培養,注重體驗,強調示范的工作。李希貴校長的“教師第一”理念,正凸顯了教師的“自覺覺人”,陪伴、喚醒、引領、放飛的意義。因此,我們倡導的“陪伴”并非簡單地陪著,一路上需要同路人適時鼓勵、適時鞭策,確保學生有飛翔的足夠“升力”。

三、陪伴教育逆推教師自我完善

在陪伴學生成長的過程中,教師的生活態度、價值取向和教學風格對學生的影響是不容忽視的,因此教師有必要對自己的上述特質不斷做出優化與調整。例如,控制型性格的教師在教育中應該有意識加強民主,適時放手,給學生創造更多心靈選擇和行為選擇的機會,陪伴過程中多注重啟發和溝通;安逸型性格的教師應該在陪伴教育的過程中強化目標感,鼓勵學生體驗刻苦努力帶來的成就感和幸福感。由此可見,在師生互伴的活動中,既實現了教學相長,又在逆推教師的自我完善。

四、結束語

習總書記寄語教師,廣大教師要做學生錘煉品格的引路人,做學生學習知識的引路人,做學生創新思維的引路人,做學生奉獻祖國的引路人。在陪伴教育中,教師以德立身,樹萬世師表,學生以師為鑒,行人間正道。這是教育同仁的畢生追求,作為從教者,應時刻自勉,砥礪前行。

參考文獻:

[1]朱彩霞.“陪讀”不等于“陪伴”[J].中小學心理健康教育,2019(12).

[2]段麗英.教育:喚醒、陪伴、引領[J].貴州教育,2017(22).

[3]黑柳徹子.窗邊的小豆豆[M].趙玉皎,譯.海口:南海出版公司,2011.

[4]周彬.課堂密碼(第二版)[M].上海:華東師范大學出版社,2011.