《紅樓夢》包臘譯本的定量研究

⊙于澤洋 徐行 俞海嬰[南京郵電大學,南京 210000]

一、引言

《紅樓夢》是清代文人曹雪芹所寫的章回體長篇小說,從主人公賈寶玉的視角出發,通過講述賈、史、王、薛四大家族的興衰,展現了中國古代封建社會的世間百態,歌頌了真正的人性之美。作為中國古典小說的巔峰之作,《紅樓夢》在中國文化發展歷程中有著不可替代的地位,同時具有深遠的世界影響力,吸引了大批譯者的關注。到目前為止,它已經被翻譯為34種語言、155個不同篇幅的譯本。如今國內對《紅樓夢》英語譯本的研究大多著眼于全譯本,如霍克斯和閔福德于20世紀出版的《紅樓夢》120回全譯本。然而,一些優秀的節譯本,如19世紀出版的喬利前56回譯本以及包臘前8回譯本,還沒有受到大多數學者的關注。因此,為研究包臘前八回譯本的語言特征及翻譯風格,我們選取霍克斯譯本和喬利譯本的前八回譯文作為參考,對包臘譯本進行多角度的對比分析。

包臘于1841年生于英國,1863年來到中國,在1863年至1873年的十年時間里受聘于清朝海關,屬于最早一批任職的外籍工作人員。在任職期間,包臘因跟隨斌椿使團出訪歐洲和參加維也納世博會中國展而聲名鵲起。此外,他非常重視中文的學習,深入了解中國的歷史與文化,深諳中國的經濟、政治、社會、文化以及風土人情與傳統習俗,躊躇滿志想成為一名漢學家。除此之外,包臘還研究了博物學與植物學,這對《紅樓夢》的翻譯大有裨益。包臘前八回譯本的第一回至第五回發表于1868年出版的《中國雜志》的“圣誕節卷”中,剩下的三回發表于1869年同一雜志的“第三卷”中。根據研究顯示,包臘譯本的底本采用的是王希廉的《雙清仙館本·新評繡像紅樓夢全傳》的評點本系統,此版本為包臘理解《紅樓夢》帶來了很大的幫助。

包臘譯本是《紅樓夢》英譯史上一個較為獨特的譯本,其最大特點是嚴格逐字逐句翻譯,譯文與原文基本完全對應,可以說是完整準確地表達了原著的含義,不似喬利譯本(以下簡稱喬譯本)的直譯略顯籠統疏漏,也不似霍克斯譯本(以下簡稱霍譯本)偶爾過度的歸化以側重讀者的感受。包臘譯本文筆流暢、語句優美,兼具真實性與藝術性。與此同時,因為包臘生活在維多利亞時期,他的譯作還有古樸雅致、內涵深厚的質感。總而言之,我們發現包臘譯本在譯作風格上獨具一格。為進一步展示包臘譯本(以下簡稱包譯本)的語言特點和翻譯風格,下面將利用語料庫工具從詞匯層面和句子層面對三個譯本進行定量分析研究。

二、基于語料庫的包譯本定量研究

(一)詞匯層面

1.形符、類符、類符/形符比

形符(token)是指語料庫中出現的所有的詞,而類符(type)指的是不重復計算的形符數。類符/形符比(Type/Token Ratio,TTR)可以輔助說明文本的詞匯難度,是衡量語料難易程度的因素之一。但是,由于文本中有大量功能詞出現,文本每增加一個功能詞,形符就會增加一個,但類符卻未必隨之增加,類符/形符比就會越低。因此用類符/形符比衡量詞匯難度不合理,故在語料庫語言學研究中,一般采用標準化類符/形符比(Standardized TTR,STTR)來衡量語料庫的詞匯變化。

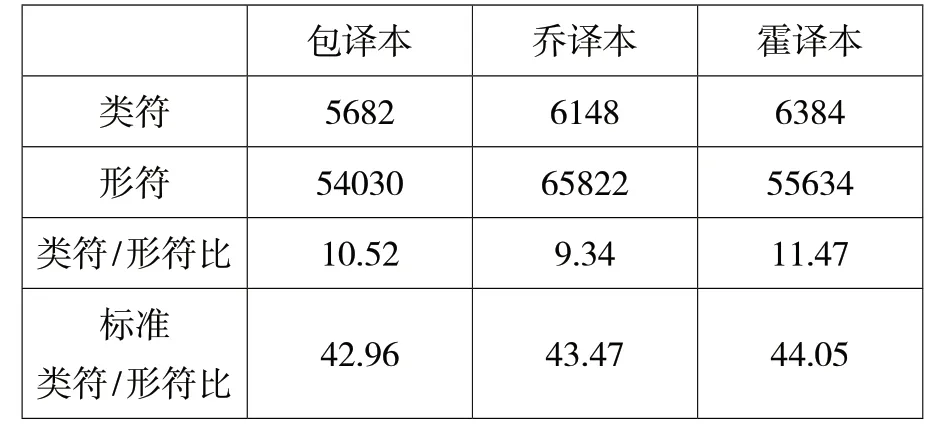

為對包臘前八回譯本進行定量分析,以研究包譯本在用詞上的特點,我們選取了喬譯本和霍譯本的前八回進行對比,并使用WordSmith軟件統計了三個譯本前八回的類符總數、形符總數、類符/形符比,以及標準類符/形符比,如表1(見下頁)所示。由表1可以看出,與喬譯本和霍譯本相比,包譯本的標準類符/形符比較低,可見包譯本的用詞變化性不高,詞匯豐富程度相對較低。包譯本呈現出的特點可以結合包譯本發行的時間來解釋:包臘的《紅樓夢》前八回翻譯發表于名叫《中國雜志》(The China Magazine)的英文刊物上,這份雜志發行于1868年3月;而喬譯本于1891年譯成,有前人的《紅樓夢》英譯本作為參考;霍譯本是在20世紀七八十年代發行的,不但有前人的譯本可以借鑒,而且當時“紅學”研究取得的成果也為譯者更準確地翻譯提供了便利的條件。因此,包臘對《紅樓夢》前八回進行了較為保守的逐字翻譯,在文句上完全做到了與中文原文的一一對應,因而與霍譯本靈活、充分解釋的翻譯方法相比,包譯本的詞匯豐富度相對較低。

表1 三譯本前八回類符形符統計

2.平均詞長

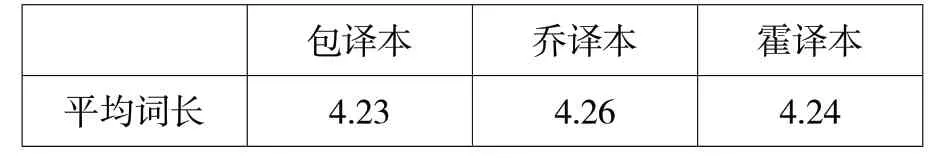

平均詞長是指在語料庫中類符的平均長度(average length of types)。平均詞長越大說明作者越多地使用較長的詞,文本內容越復雜;反之,平均詞長越小則說明文本內容較淺顯易懂。我們利用WordSmith 軟件統計出三個譯本平均詞長的數據情況,如表2 所示。

表2 三譯本前八回平均詞長統計

由表2 可以看出,包譯本的平均詞長在三個譯本中最低,可見包譯本的內容與喬譯本、霍譯本相比,更為淺顯易懂。同時,以英語國家語料庫BNC 的平均詞長4.54 作為對照,可見三個譯本的詞匯復雜程度均低于英語本族使用者的詞匯復雜程度,進而體現了包譯本和其他兩個譯本一樣,都具有翻譯作品的共同特性,即盡量避免大量地使用復雜的詞匯,以呈現更加通俗易懂、更能為外國讀者所理解和接受的文學作品。

(二)句子層面

在上一部分,通過將包譯本與霍譯本和喬譯本的詞匯數據進行對比,包譯本詞匯層面的特點已得到了多方面的分析。在這一部分,包譯本在句子層面的特點將得到具體的剖析。句子同詞匯一樣,也可以反映一個文本的語言特點;詞是可以獨立使用的具有意義的最小語言單位,而句子則是語言運用的基本單位,通過對詞和短語的組織可以表達出一個完整的意思。因此對包臘譯本的定量研究不會僅僅局限于詞匯層面,也會充分考慮句子層面的特征,進而豐富對該譯本特點的全面認知。Olohan指出,與詞匯層面分析的形符/類符比一樣,平均句長通過反映每個句子中所包含的詞語數通常也可以作為一種標記來研究和統計翻譯風格。借助WordSmith軟件的統計,三個譯本的句子總數、平均句長以及標準差數據如表3所示。

表3 平均句長

由表3可知,包譯本敘述部分的句子總數明顯少于霍譯本,而平均句長明顯高于霍譯本,這表明相比于霍克斯,包臘更習慣于組織出較長的句子來對《紅樓夢》前八回的故事情節進行翻譯闡釋;然而,包譯本在敘述部分句子總數少于喬譯本的基礎上,平均句長也略低于喬譯本,這表明相比于喬利,包臘的行文更加簡潔。

除此之外,通過分析表3的數據特點,也可以發現在翻譯詩詞部分,包譯本在句子總數多于霍譯本和喬譯本的基礎上,平均句長也高于霍譯本和喬譯本。這一數據結果顯示:與霍譯本和喬譯本相比,包譯本在詩詞部分的譯文句子較長且結構較為復雜,可以說明在詩詞翻譯過程中包臘使用了較多的修飾性和解釋性的語言來闡釋古詩詞中蘊含的多重意思。此外,由表3詩詞部分數據可知,包譯本的平均句長標準差要高于霍譯本和喬譯本,這表明包臘在翻譯詩詞部分時運用了長短句交替的方法。與霍克斯和喬利相比,包臘使用的長句和短句之間在句長上存在較大的差距。

原文:

春恨秋悲皆自惹,花容月貌為誰妍。

包譯本:

Regrets will dull the budding spring,

And griefs the days of Autumn bring,

These are by man himself provoked

And mostly by his faults evoked.

A face like flowers of beauty rare

A countenance like moonbeams fair!

Alas! that grace with bloom combined

Oft fail a fitting mate to find.

霍譯本:

Spring grieves and autumn sorrows were by yourselves provoked.

Flower faces,moonlike beauty were to what end disclosed?

喬譯本:

Upon one’s self are mainly brought regrets in spring and autumn gloom;

A face,flowerlike may be and moonlike too; but beauty all for whom?

分析上述例子可以發現,為將此句古詩詞的含義更加清晰明確地表述出來,與霍譯本和喬譯本相比,包譯本用了更多的筆墨,句子的總長度超過了霍譯本和喬譯本;并且包臘組織了三個長短不一的句子,長句為前四行,后面兩個短句分別為兩行,相比于霍譯本和喬譯本,包譯本顯示出較大的長短句差距。此外,從譯文的細節處我們可以發現,包臘在翻譯前半句詩詞時用了擬人的手法:將“regrets”人物化,主動發出“dull”的動作,從而生動地表達出人們心底生發出的悲愁離恨的情緒會直接影響自己看待周圍景物的感觸;在詮釋“自惹”二字時,相比于霍克斯和喬利的單方面解釋,包臘將其內涵解讀為兩層含義,這些修飾性和解釋性的語言為包譯本增添了不少文學美感。綜上所述,這一例子進一步佐證了從句子層面定量分析得出的結論。

三、結語

由上述定量分析研究可以發現,在標準類符/形符比、平均詞長、句子總數、平均句長等方面,包譯本展現出與霍譯本和喬譯本不同的語言特征和翻譯風格。相比于霍譯本和喬譯本,在敘述部分,包譯本的詞匯豐富程度相對較低,但用詞更加淺顯易懂,句子組織較長,但仍能保持一定的簡潔度;在詩詞部分,包譯本的詞匯豐富度較高,句子較長且結構較為復雜,為更加具體地表達出古詩詞的內涵而使用了較多的修飾性和解釋性語言,側面體現出其更高的文學性。在敘述部分和詩詞部分,包臘運用不同的翻譯風格,使讀者能夠清楚理解故事情節的同時,也可以感受到古詩詞別樣的文學美感。包臘作為首位將《紅樓夢》當作文學作品來翻譯的巨匠,為后來學者翻譯《紅樓夢》留下了寶貴的借鑒。盡管包譯本中也存在一些不夠精練或不夠精準的地方,但其詩詞部分呈現出的達意又優美的文學性仍值得肯定。