腸內營養在胃癌術后的早期應用和護理體會

金美花

(吉林省延邊腫瘤醫院,吉林 延邊)

0 引言

胃癌是我國高發的癌癥之一,是發生在消化道系統中的一種常見惡性腫瘤,手術切除治療是該疾病現階段最為常用的臨床治療措施。胃癌術后患者由于長期不能進食,受到手術創傷的影響,患者的身體狀態欠佳,要實現術后順利恢復的目標,營養支持是必要的護理方式,只有改善營養狀態才能維持患者身體健康的穩定性,如此才能有效延長患者的生存期限。腸內營養是經胃腸道提供代謝需要的各種營養素的營養支持方式。本文主要研究腸內營養在胃癌術后早期護理中的應用以及實施該護理方式對患者產生的影響,詳細研究報告如下。

1 對象和方法

1.1 對象

選取我院于2017年1月至2019年1月外科收治的40例行胃癌手術的患者為本次研究觀察分析對象,按照護理方式不同分為參照組和實驗組各20例。其中參照組的男女比例為13:7;實驗組的男女比例為14:6。所有入選患者的年齡皆在40~80歲,平均(58.24±11.76)歲,并且入選的40例患者皆符合胃癌的診斷標準,兩組患者在年齡、性別、病情發展以及手術方式等一般研究資料差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

兩組患者均給予術后常規護理,常規護理主要包括對病房環境的管理、健康知識的宣講、心理護理、并發癥護理、呼吸道的護理以及腸外營養支持等。

參照組患者實施腸外營養支持,患者按胃癌切除術后常規護理給予禁食,持續胃腸減壓、腸外營養,患者經口進食后腸外營養減量。具體護理干預措施如下:在患者術后1周內,嚴格監測患者的各項生命體征,嚴密觀察患者的營養狀態,每天對患者采用靜脈滴注葡萄糖、氨基酸和脂肪乳等方式來滿足身體對營養的需求,給予患者充足的熱量與氨量補給,分別是120 kcal/kg/d和0.3 g/kg/d。腸外營養液的輸入量可根據患者的實際身體營養狀況進行合理調整,除以上營養支持之外,還可以適當增加維生素和微量元素的補給。

實驗組患者在腸外營養支持的基礎上實施腸內營養支持,具體護理干預措施如下:在患者術后早期,首先要對患者的各項生命體征進行密切觀察,確保患者生命體征指數維持在正常水平狀態;其次,對患者的營養狀態進行評估,制定早期腸內營養輸入方案,確定腸內營養液的輸入量。術后第1天,注入500 mL溫鹽水,從術中置入的空腸營養管進行鼻飼;術后第2天:給予患者腸內營養混懸液(SP)補給,最初的劑量為500 mL,隨后根據患者身體對營養的需求和接受程度,可酌情增加腸內營養的補給量,可增加至1000~1500 mL。注意控制營養液的速度、溫度,用專用加熱器加熱,并酌情減少腸外營養液的量。若在此過程中患者出現不適,應該詳細檢查引起不適的原因,給予對癥護理,檢查結果若是由于腸內營養液量造成的,要適當減少腸內營養的支持。

1.3 觀察指標

觀察分析兩組患者的護理效果和對比住院時間、胃腸功能以及肛門排氣恢復時間,以此作為判斷腸內營養在胃癌術后早期護理中的應用效果以及實施該護理方式對患者產生的影響作用。護理效果的判斷標準分為患者對護理的滿意度以及不良反應發生率,患者對護理的滿意度可分為非常滿意、基本滿意以及不滿意3個等級。護理的總滿意度=(非常滿意+基本滿意)/總例數×100%。

1.4 統計學分析

將實驗所得數據采用統計學軟件SPSS 21.0進行分析處理,計量資料采用t檢驗,以均數±標準差(±s)表示;計數資料采用χ2檢驗,以率(%)表示,P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

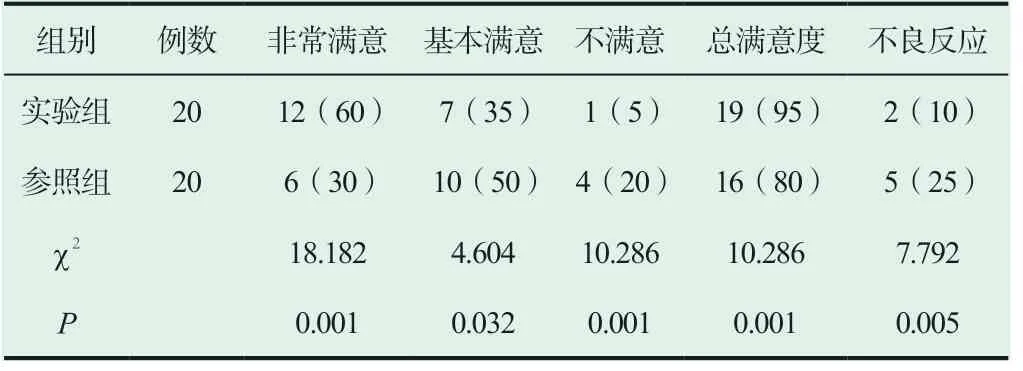

2.1 兩組患者綜合護理效果的對比分析情況

通過研究顯示,實驗組患者和參照組患者對護理的總滿意度為9 5%、8 0%,其不良反應發生率分別為1 0%、2 5%,依據數據分析,實驗組患者的綜合護理效果優于參照組,且組間研究數據差異具有統計學意義(P<0.05),詳情見下表1。

表1 兩組患者綜合護理效果的對比分析情況[n(%)]

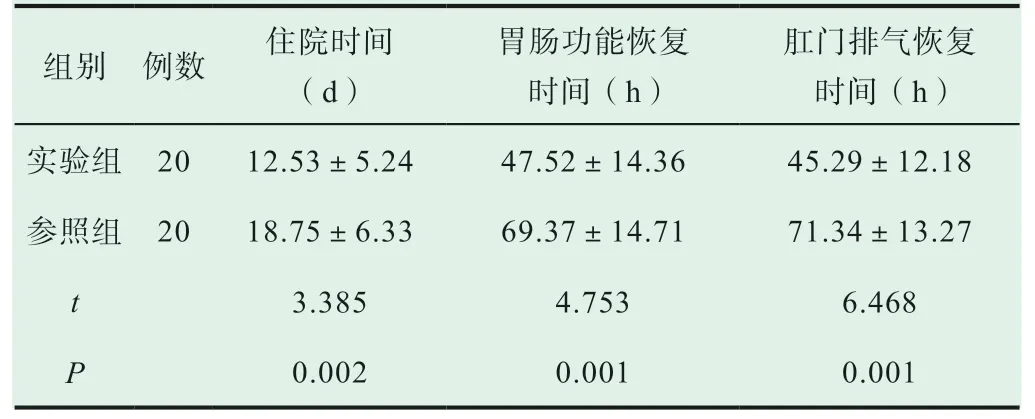

2.2 兩組患者在住院時間、胃腸功能以及肛門排氣恢復時間的對比分析情況

通過研究顯示,實驗組患者在住院時間、胃腸功能以及肛門排氣恢復時間上,用時皆短于參照組,且組間研究數據差異具有統計學意義(P<0.05),詳情見下表2。

表2 兩組患者在住院時間、胃腸功能以及肛門排氣恢復時間的對比分析情況(±s)

表2 兩組患者在住院時間、胃腸功能以及肛門排氣恢復時間的對比分析情況(±s)

?

3 討論

胃癌是指位于胃黏膜上皮的一種惡性腫瘤,其死亡率很高,一般可發生于胃部的任何地方,男女發病比例為2:1,常見于50歲左右[1-2]。目前,隨著社會生活水平的提高,人們的生活與工作節奏發生巨大改變,飲食不規律、不健康以及作息不規律和工作壓力都是誘發胃癌發病的因素,且還在一定程度上使胃癌發病年齡逐漸年輕化。此外,胃癌的發病率還具有地區差異,我國的北方和沿海區其發病率高于南方。胃癌的典型癥狀為明顯的疼痛感、體重顯著降低以及食欲下降等[3]。當前,手術是治療胃癌最有效的方式之一,但術后往往會發生各種并發癥狀和不良反應,需要對患者提供術后早期的精心護理,例如提供充足的營養支持,可以有效維持患者身體對營養的需求,提高胃腸道功能的恢復效率,能夠對患者術后順利恢復起到至關重要的作用。

本文主要研究腸內營養在胃癌術后早期護理中的應用以及實施該護理方式對患者產生的影響,此研究以分組討論的形勢展開,分別對單純的腸外營養支持和給予腸外營養支持的情況下聯合腸內營養支持進行了綜合護理效果分析。通過研究證明,兩種營養支持方式都取得了相應的成效,都對維持患者的營養狀態起到了一定的作用,但單純的腸外營養支持操作步驟較為復雜,在對營養液進行靜脈滴注之前,還要將營養液的溫度調整至患者身體易接受的程度,還要時刻注意滴注的速度等,一旦出現異常則容易引起患者的各種不適,例如惡心嘔吐、頭暈等。由此,我們可以看出,腸外營養支持在胃癌術后早期的護理應用中,還存在一定的缺陷,護理效果還有待完善。而腸內營養支持,在一定程度上改善了腸外營養補給的缺陷,可根據患者身體對營養的需求和接受度,適當調整腸內營養液的補給量,這樣的營養支持作用更為有效直接,更能夠滿足患者術后早期身體對營養的實際需求。依據研究數據顯示,實驗組患者對護理的滿意度高于參照組,不良反應發生率低于參照組;在住院時間、胃腸功能恢復時間以及肛門正常排氣時間的對比中,實驗組患者總體用時較短,且組間研究數據差異具有統計學意義(P<0.05)。

綜上,對胃癌術后早期患者實施腸內營養干預護理,能夠幫助患者盡快恢復術前的穩定營養狀態,滿足患者術后早期身體恢復對營養的需求,可有效縮短術后恢復時間,有利于提高整體護理質量,具有較好的推廣應用價值。