肢端肥大癥性心肌病1例報道

姜宏磊,曹春林,馮延靜,譚 蓓,劉 瑩,馮建欽,鹿小燕

1 資 料

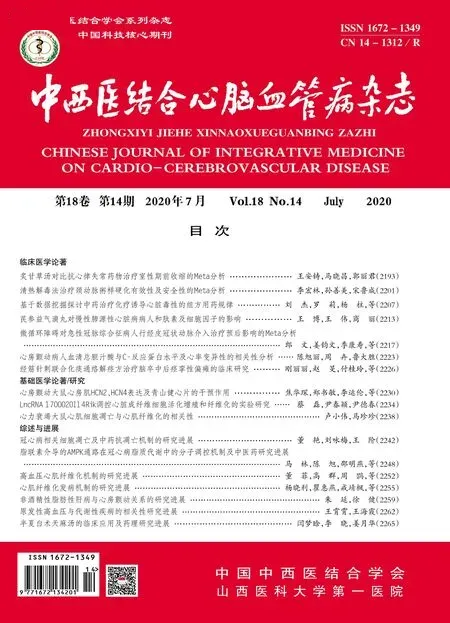

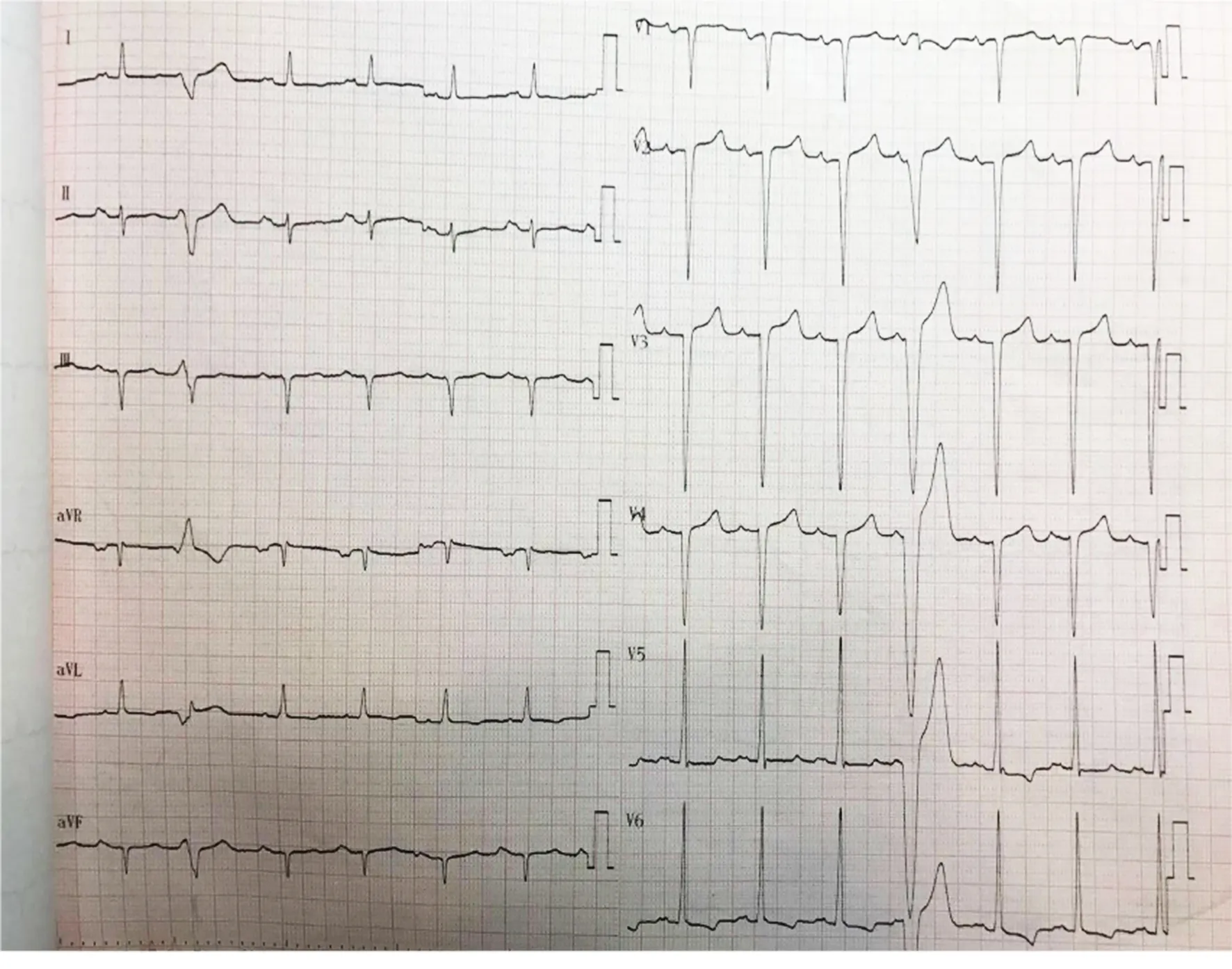

病人,男,33歲,因反復胸悶、憋喘半年余,加重3 d入院。病人訴近半年來,小于日常體力活動時出現胸悶、憋喘不適,無胸痛、放射痛,無咳嗽、咳痰,無心悸、出汗,無呼吸困難、發紺、蹲踞現象,休息數分鐘可緩解,未予以重視,此后逐漸出現靜息狀態下的胸悶、憋喘,遂就診于當地醫院,心臟超聲提示:左室舒張內徑71 mm,左房前后徑35 mm,左室順應性減低,二尖瓣、三尖瓣關閉不全(輕度);心電圖提示:竇性心動過速,心率113次/min,偶發室性期前收縮,不完全性左束支傳導阻滯,多導聯ST-T改變;N末端B型利鈉肽原(NT-proBNP) 21 619 pg/mL,診斷為擴張型心肌病、美國紐約心臟病協會(NYHA)分級Ⅳ級,給予利尿劑等改善心功能治療后,癥狀好轉出院,出院后規律服用琥珀酸美托洛爾緩釋片、培哚普利、呋塞米片、安體舒通治療,病情相對穩定。入院前3 d,病人自覺靜息狀態時胸悶、憋喘不適加重,伴納差,偶有夜間睡眠時憋醒,無胸痛、放射痛,無咳粉紅色泡沫痰、端坐呼吸,無咳嗽、咳痰、發紺,為求進一步診治入我院。既往否認心肌炎、心律失常、先天性心臟病、哮喘等病史。吸煙10余年,每天2~3支,少量飲酒10余年。兄弟姐妹體健,父母健在,均無類似疾病,否認其他家族重大傳染病及遺傳性疾病史。入院查體:體溫36.4 ℃,脈搏94次/min,血壓119/92 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa),呼吸18次/min。外貌及體態:頭顱及面容寬大,顴骨高,下頜增大,雙手掌、腳掌肥厚,雙手指、腳趾粗短。意識清,精神差,自主體位,雙側頸靜脈怒張,甲狀腺無腫大,雙肺呼吸音低,未聞及干濕性啰音及胸膜摩擦音,叩診心濁音界向左下擴大,心率94次/min,律不齊,可聞及期前收縮,心音低鈍,各瓣膜聽診區未聞及明顯病理性雜音,腹部略膨隆,無壓痛及反跳痛,肝肋下可觸及,移動性濁音(-),雙下肢無凹陷性水腫。入院完善輔助檢查提示:心肌三項、凝血檢查、肝腎功能、電解質、乙肝五項、甲狀腺功能、尿便常規無明顯異常;血常規:血紅蛋白114 g/L,NT-proBNP:11 032 pg/mL,生長激素:43.25 ng/mL,性激素六項:睪酮T 1 564.6 ng/L,垂體泌乳素24.5 ng/mL。心電圖提示:竇性心律,偶發室性期前收縮,V1~V3導聯QS波,廣泛導聯T波低平(見圖1)。腹部超聲提示肝淤血。心臟超聲提示:左室舒張末期內徑72.3 mm,左房前后徑50.3 mm,左室后壁7.6 mm,室間隔7.7 mm,左室射血分數26%,左房、左室內徑明顯增大,室間隔與左室壁不厚,心包腔內左室后壁探及細條狀液性暗區,液深0.22 cm,左室各段室壁運動彌漫性減低。提示:①符合擴張型心肌病表現,②二尖瓣反流(輕-中度),③少量心包積液(見圖2)。24 h動態心電圖示:竇性心律,房性期前收縮,房性期前收縮成對,短陣房性心動過速,頻發室性期前收縮(27 542次,占22.2%),室性期前收縮成對(2 684對),短陣室性心動過速(207陣,共657次),室性融合波,室性逸搏,前間壁R波遞增不良,ST-T改變。垂體磁共振成像(MRI)(微腺瘤)+強化:垂體瘤MR表現,瘤體大小2.5 cm×12.0 cm×3.5 cm,視交叉受壓上抬(見圖3)。診斷:①肢端肥大癥性心肌病、左心擴大、二尖瓣反流(輕-中度)、心律失常、頻發室性期前收縮、短陣室性心動過速、心功能Ⅳ級;②垂體瘤。給予藥物強化治療心力衰竭,控制心律失常,請神經外科會診:考慮病人心功能差,待心功能糾正后擇期手術治療。內分泌會診:建議加用醋酸奧曲肽,用藥期間定期監測生長激素水平。消化內科會診:加強抑酸護胃治療,加用快力、乳果糖等藥物對癥處理惡心、嘔吐、腹脹、便秘不適。治療1周后復查生長激素降至20.2 ng/mL。治療3周后復查,NT-proBNP降至4 576 pg/mL,左室射血分數升至32%,24 h動態心電圖提示室性期前收縮降至1 716次。治療4周后,病人心功能明顯改善,尊重病人及家屬意愿,轉神經外科行經鼻竇微創手術切除瘤體治療。術后病人停用生長抑素類藥物,繼續服用琥珀酸美托洛爾緩釋片、培哚普利、螺內酯、呋塞米等藥物治療,病人未再出現胸悶、喘憋等癥狀。術后半年,病人復查心臟彩超提示:左室舒張末內徑53.5 mm,左房前后徑33.3 mm,左室后壁厚度9.1 mm,室間隔厚度8.1mm,左室射血分數56%,各段室壁動度及心肌回聲未見明顯異常。

圖1 心電圖

圖2 心包積液(少量)

圖3 瘤體大小2.5 cm×2.0 cm×3.5 cm,視交叉受壓上抬

2 討 論

肢端肥大癥是一種內分泌代謝性疾病,主要因生長激素(growth hormone,GH)過度分泌所引起的以肢體和器官肥大為特征,一般隱匿起病、緩慢進展。臨床上90%~95%的肢端肥大癥病人是由垂體腺瘤引起的。由于GH的持續分泌和胰島素樣生長因子-1(IGF-1)的升高,可能會導致骨骼、內分泌和代謝、心血管及呼吸系統等一系列異常改變,出現相關的并發癥如糖尿病、高血壓、心肌肥厚、冠心病、呼吸睡眠暫停綜合征等[1]。

1957年,Bridgen 首先提出肢端肥大癥性心肌病的概念,1980 年世界衛生組織(WHO)/國際心臟病學會聯合會(ISFC)將其歸類為特異性心肌病[2]。肢端肥大癥性心肌病的主要臨床表現如下[3-4]:①心室肥厚,以向心性左右心室肥厚,心腔狹小為特點。②進行性心功能不全,早期以舒張功能不全為表現,晚期則會出現心臟收縮功能不全和充血性心力衰竭。約20%肢端肥大癥病人有心悸、氣促、雙下肢水腫,心濁音界增大,心臟瓣膜區可聞收縮期雜音,雙肺可聞及濕啰音等心力衰竭的表現。③心律失常,約50% 肢端肥大癥病人可檢出心電圖異常,室內傳導異常,尤其是束支傳導阻滯及室上性或室性異位心律,發生率隨病程延長而增多。其復雜性室性心律失常占48%,病人可表現心悸、胸悶、頭暈,嚴重者可有暈厥。④高血壓,以老年病人多見,發病率為25%~50%,多為輕度升高。臨床中很多病人因胸悶、氣短等癥狀就診于心內科,被誤診為擴張型心肌病、高血壓性心臟病、冠心病等,耽誤病人及時治療。本例病人曾于當地醫院診斷為“擴張型心肌病”,給予抗心力衰竭藥物治療,但病情反復發作。肢端肥大癥病人約60%會合并心臟受累[5],可能僅有3%的病人最終發展為心力衰竭[6],本例病人入院時已進展至心力衰竭,各項輔助檢查明確病人已出現心臟擴大,收縮功能減低,同時合并心律失常等多種表現,已錯過最佳手術時間。有研究表明,肢端肥大癥性心肌病的預后還與心臟受損的程度有關。Biha等[7]隨訪了肢端肥大癥的病人8例,發現出現慢性收縮性心力衰竭(左室射血分數平均為28.1%)的病人,雖然給予積極的藥物控制激素水平和規范的慢性心力衰竭藥物改善心室重構等治療,5年的心臟移植或心源性死亡率達到62.5%,認為一旦發展至心力衰竭階段,病人纖維化和壞死的心肌細胞及心力衰竭多是不可逆轉的。本例病人雖然已經出現慢性心力衰竭、心律失常等并發癥,但給予積極手術治療后,半年后心功能情況完全恢復正常,提示肢端肥大癥性心肌病病人即使出現了慢性心力衰竭,積極治療原發病仍會有所獲益。