供給側改革視角下廣西高新技術產業技術創新效率研究

摘要:高新技術產業是廣西供給側改革的短板部分,大力發展高新技術產業無疑會大幅增加社會有效供給,對供給側結構性改革起到基礎和關鍵性作用。本文從供給側角度運用DEA模型對廣西高新技術產業技術創新效率進行測算,發現其綜合技術效率水平偏低,且波動頻繁;純技術效率不高是引起綜合效率變動的主要原因;規模效率雖長期處于高位,但有規模報酬遞減危機。因此,本文就提高技術創新效率、發展高新技術產業,從政府、企業和高校院所三個方面提出了助力廣西供給側結構性改革的對策建議。

關鍵詞:供給側改革;高新技術產業;技術創新效率;DEA模型

自改革開放以來,我國通過鼓勵投資、增加出口等刺激措施,帶動中國經濟走過了一段高速發展時期,但是通過擴大需求帶動就業和經濟增長的邊際效益已開始顯現遞減趨勢,尤其自“十二五”時期以來,我國經濟發展過程中的長期性結構不合理現象日益顯現。供給側改革就此被推上了我國經濟的前臺。

供給側改革的理論源自供給學派,主張強化市場在經濟中的作用,減少政府對市場的干預。19世紀初法國經濟學家薩伊被認為是供給學派的鼻祖,他所提出的“薩伊定理”即供給自動創造需求的理論,是古典經濟學關于供需關系的最為重要的表述[1]。從歷史上看,美國的“里根經濟學”和英國的“撒切爾主義”都是供給學派的偉大實踐。與供給學派的理論和實踐不同,我國的供給側改革實際上是結構性的改革,包括生產要素結構、產業結構、供給主體結構等,同時并不否定需求調控的必要性[2]。需求變動往往呈現短期性或周期性,而供給側結構性改革要通過結構性改革與創新,改善資源配置效率,增加社會有效供給,提高全要素生產率,其效應更具有長期性。中國的中長期經濟增長更需要以要素供給的增加和技術效率提高為驅動的提高技術和效率的供給側管理。

所謂技術創新效率,是指技術創新資源的投入與技術創新轉化產出的比率。若技術創新資源的投入量一定時,技術創新產出越多,則技術創新效率越高;反之,則相反。重大的技術創新活動帶來的巨大生產力會給經濟系統帶來關鍵性的改變,優化經濟結構,促進社會經濟的跨越發展[3]。而技術創新問題在高新技術產業中表現得更為明顯。目前國內外關于高新技術產業技術創新效率的研究成果主要有:高新技術產業技術創新效率的測量方法[4-5];宏觀和微觀層面上高新技術產業技術創新效率的研究[6-8];分行業的高新技術產業技術創新效率分析和高新技術產業技術創新效率影響因素的分析[9-11]。而具體到省域內的研究比較少[12],于相對落后的廣西高新技術產業的技術創新效率研究更是少之又少,尚有很大的研究空間。在供給側結構性改革的大背景下,對作為廣西產業結構“短板”的高新技術產業來說,研究測量其技術創新效率、優化其投入產出的規模、增加行業有效供給具有重要的現實意義。

一、供給側改革下廣西高新技術產業技術創新現狀分析

近年來,在“一區二帶”“兩化融合”的政策引導下,廣西壯族自治區制定并貫徹實施了一系列有利于廣西高新技術產業的方針政策,高新技術產業取得長足發展。根據《中國高技術產業統計年鑒》,雖然在2010年進行“兩化融合”試點之后,廣西自治區政府為了限制高新技術產業的盲目擴張,對高新企業的個數進行了調控,企業個數稍有下降,但是生產規模卻逐年擴大,從業人員數量、主營業務收入、利潤總額、出口交貨值更是連年上升。作為“補短板”重要一環的廣西高新技術產業在供給側結構性改革實施后,2019年產業增加值比上年增長4.0%,占規模以上工業增加值比重為6.74%;投資比上年增長27.0%,其中高技術制造業和高技術服務業投資分別增長26.5%和27.4%,成績斐然。

(一)技術創新投入現狀

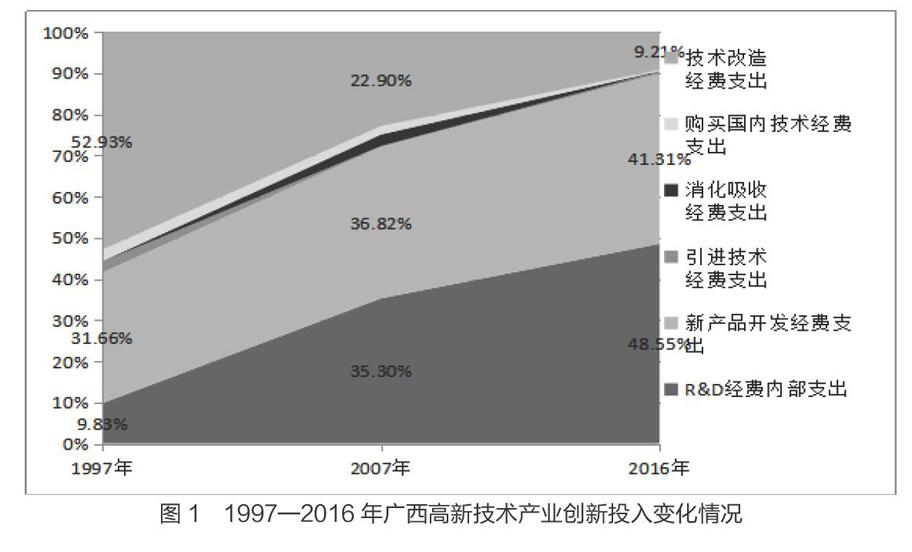

從投入情況看,廣西高新技術產業的技術創新投入是逐年上升的。據《中國高技術產業統計年鑒(1998—2017)》得出圖1展示的廣西高新技術產業投入的變化情況。

由圖1可知,產業內部支出的R&D經費、購買國內技術經費在逐年提高;消化吸收經費支出和技術改造經費支出比重不穩定,但是消化吸收經費比重小,影響不大,技術改造經費則以較大幅度起落;新產品開發費用支出長期占有很大比重;引進技術經費支出占比小。從各項投入變化來看,R&D經費內部支出和技術改造經費支出在總投入中所占比重發生了顛倒,R&D經費內部支出占比在1997年、2007年、2016年分別為9.83%、35.30%和48.55%,而技術改造經費支出占比在1997年占到52.93%,降到2007年的22.90%,之后幾乎直線下降到2016僅占9.21%。新產品開發費用每年都占到30%以上,幾乎每年的占比都在擴大。可見,廣西高新技術產業的自主創新能力不斷增強,從依賴外來技術、改造既有技術到依靠自身進行研究試驗開發,不斷發揮自我發展潛能。引進技術經費支出、消化吸收經費支出占比小幅下降,購買國內技術經費支出占比則逐年上升。

(二)技術創新產出現狀

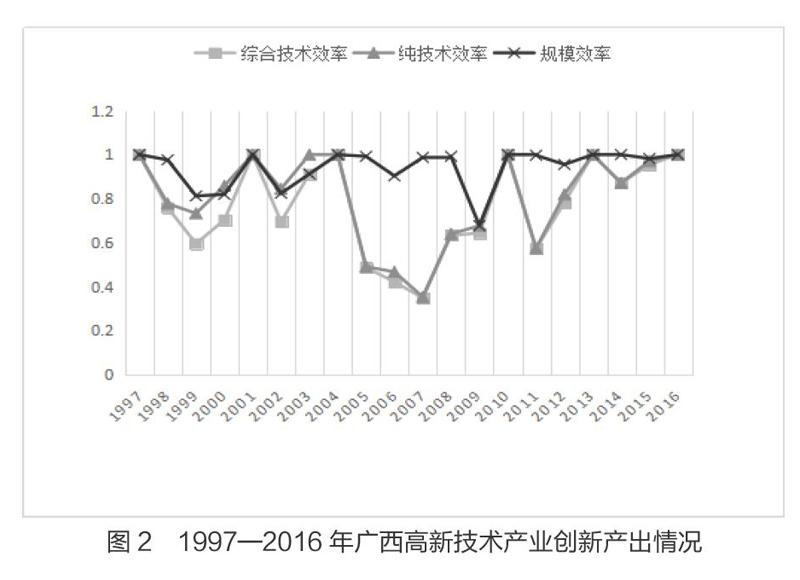

從產出情況看,廣西高新技術產業正處于產業發展壯大的良好時期,后勁十足。據《中國高技術產業統計年鑒(1998—2017)》做出的圖2顯示,廣西高新技術產業創新產出總體持續增長,特別是2009年前后更是出現了井噴式增長。從1997年至2016年所申請的專利數量可以說是從無到有,增長了60倍;為技術創新提供財力和物力支持的新產品銷售收入增長近30倍;而高新技術產業的利潤則瘋狂增長了200倍,說明廣西高新技術產業技術創新能力不斷增強,企業的經營狀況正在變好,為提高技術創新效率提供了良好環境和發展信心。

二、技術創新效率評價的研究方法與指標選取

(一)數據包絡分析(DEA)

數據包絡分析簡稱DEA(Data Envelopment Analysis),是由運籌學家Charnes、Cooper等人在1978年提出的,適用于對多投入指標和多產出指標進行決策單元的效率測算。相比算術比例法和隨機前沿分析方法,用數據包絡方法可以測算出綜合技術效率,還能夠根據純技術效率和規模效率的效率值大小評估出造成DEA無效的主要因素。同時,在每一個EDA無效的決策單元,模型還會給出調整到EDA有效的方向和幅度(減少投入或擴大產出)。避免了人為主觀因素的干擾,又能減少計算誤差,因此該方法已經被深入應用到技術進步、技術創新等領域的效率評價。本文運用CCR-DEA模型和BCC-DEA模型,對廣西高新技術產業近二十年來的技術創新效率進行實證分析。其中,純技術效率是綜合技術效率和規模效率的比值。若綜合技術效率等于1,則說明該年份廣西高新技術產業技術創新效率為DEA有效;若小于1,則說明為非DEA有效;與1偏離程度越大,表明技術創新效率越低。且三種效率之間的關系為:

TE=PTE×SE

(二)投入產出指標的建立

技術創新效率測度主要是圍繞創新投入、產出的相對有效性進行,它是一個基于多要素投入、多產出的動態復雜系統。本文利用DEA數據包絡分析法,評價分析廣西高新技術產業技術創新效率,確定了廣西高新技術產業技術創新資源的四個投入評價指標和三個產出評價指標。其中,衡量創新投入指標包括R&D人員(折合全時當量)、R&D經費內部支出、新產品開發經費支出、新增固定資產投入;衡量創新產出指標包括新產品銷售收入、專利申請數、利潤總額。

三、廣西高新技術產業技術創新評價分析

(一)技術創新效率實證計算結果

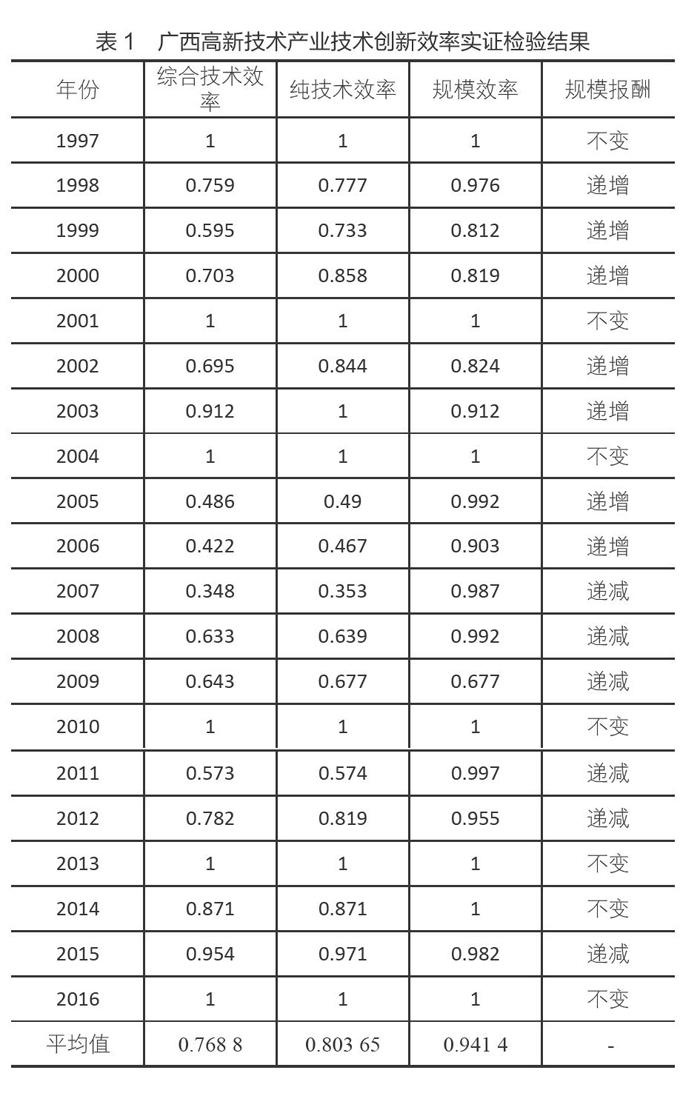

基于所構建的技術創新指標體系,本文自《中國高技術產業統計年鑒》選取1997—2016年連續20年廣西高新技術產業創新相關指標數據。利用DEAP2.1軟件對數據進行處理,得到每個年度的綜合技術效率、純技術效率和規模效率的變動情況。如表1和圖3所示。

(二)技術創新效率分析

1.綜合技術效率分析

由表1可以看出在規模不變條件下廣西高新技術產業20年來的綜合技術創新效率情況。技術創新效率平均值為0.768 8,整體處于非DEA有效狀態,即除卻1997、2001、2004、2010、2013、2016年之外,其他年份的創新效率值都屬于非DEA有效狀態,投入和產出之間的比例并不合理,即投入的資源較多,但產出資源較少。也可以理解為同樣多的投入實際獲得的產出比名義產出少或者是要獲得同樣的產出需要的實際投入比名義投入要多,不管從哪個角度來看,都存在資源浪費的情況,資源利用極度不合理。結合圖3,綜合技術效率在樣本期內波動劇烈,在1999、2002、2007和2011年呈“V”下降,并且2007年跌到谷底,2012年之后狀況才有所好轉。綜合分析可知,廣西高新技術產業創新資源存在利用不合理的現象,技術創新效率水平還存在很大的提升空間。綜合技術效率是由純技術效率和規模效率共同決定的,為深入分析廣西高新技術產業創新效率長期處于非DEA有效的原因,對純技術效率和規模效率進行分解研究。

2.純技術效率分析

純技術效率是規模可變下的技術效率,反映經營管理和生產技術的水平。廣西高新技術產業純技術效率整體上也是波動頻繁,效率平均值為0.803 65,與最優投入產出狀態仍有較大差距。與綜合技術效率類似,純技術效率在1999、2002、2007和2011年呈“V”下降,同樣在2007年跌到谷底,2010之后保持上升態勢,2013年實現了DEA有效并維持在了高位。但差別是下降的幅度較綜合技術效率小,上升的速度更快,說明廣西高新技術產業通過對管理效率和技術水平的調整提高了純技術效率。

3.規模效率分析

在樣本期間,廣西高新技術產業的規模效率大部分年份保持在0.8以上的高位水平,在1999、2002、2006和2009年出現了小幅度短期下降后,又迅速回復0.9以上的高水平效率,說明廣西高新技術產業的規模效率整體上處于良好狀態。但是規模效率波動頻繁無法長久保持高效率水平,總體上處于不穩定狀態。自2007年后規模報酬遞減趨勢越來越明顯,2013年才開始好轉,說明廣西原本粗放型的生產方式已經不適應高新技術產業的發展,在通過集約化生產經營、合理配置要素資源之后,可以提高規模報酬、規模效率。

結合表1和圖3,綜合技術效率在樣本期間出現四次“V”字形波動,1999和2002年左右出現的波動是由純技術效率和規模效率共同起作用的,但是規模效率的作用沒有純技術效率大;2007年前后出現直降谷底的波動主要是由純技術效率的劇烈變動引起的,規模效率影響不明顯;2012年左右綜合技術效率仍然隨著純技術效率的上升、下降而上下波動,規模效率與其反方向變動。這表明廣西高新技術產業的綜合效率水平受純技術效率的影響更大,應該充分發揮純技術效應,提高經營管理水平和生產技術水平,同時重視規模效率,進而拉動綜合技術效率,帶動廣西整個高新技術產業的創新效率。

四、結論與建議

(一)結論

通過建立CCR—DEA、BCC—DEA模型,運用DEAP2.1軟件對1997—2016年廣西高新技術產業技術創新效率進行實證分析,得出以下結論。

第一,廣西高新技術產業綜合技術創新效率較低,樣本期內平均值僅0.768 8,且波動頻繁,幅度較大,與最優DEA有效狀態仍有不少差距。表明投入與產出的比例不均衡,技術結構偏弱,產業技術創新能力仍需進一步提升。

第二,廣西高新技術產業純技術效率波動非常頻繁,是引起綜合技術效率長期不穩定的主要原因,效率平均值0.803 65,比規模效率低了差不多20個百分點,整體上處于非DEA有效狀態。這表明經營管理和生產水平不高,造成技術創新的人力、財力等資源的浪費。

第三,廣西高新技術產業規模效率在樣本期內大部分都能保持在0.8以上的高效率水平,平均值高達0.941 4,對綜合技術創新效率影響也不是很大,但是波動頻率并不小,且規模報酬遞減問題也比較明顯。說明生產經營比較粗放,規模結構偏小,部門和區域的資源分布需要均衡。

(二)政策建議

1.供給側改革之政府主體

一是簡政放權,強化企業創新主體地位。供給側改革的任務之一就是政府要簡政放權,要強化高新技術企業的創新主體地位,解除對企業創新能力的約束,堅決摒棄不合理甚至是錯誤的干預方式,規范政府審批程序,提高審批效率,給企業松綁,激發企業的微觀經濟活動能力。

二是建立并完善科研管理系統。自治區政府要建立公開透明的科研管理系統,實行“誰創新,誰受益,誰轉化,誰投產”的專利轉化激勵制度,同時完善科研管理辦法,對創新能力不足的科研開發人員、機構進行市場化淘汰,掃清提高創新效率的阻礙。

三是培養高新技術創新領軍企業。目前廣西能在全國范圍有影響、樹立區域品牌特色的高新技術企業非常之少,自治區政府應該加快培育高新技術行業的領軍企業,利用“一帶一路”倡議帶來的發展契機吸引外部創新團隊、知名天使投資和科研機構等流入廣西,助力高新技術產業創新效率的提高。

四是統籌區域內技術創新資源。廣西高新技術產業表現出來的規模效率波動頻繁、規模報酬遞減趨勢應引起重視,要搭建南寧、柳州、桂林與其他地市“兩化融合”的創新合作平臺,統籌區域創新資源,加強各地市、高新區的溝通與協調,提高規模效率。

2.供給側改革之企業主體

一是要提高經營管理水平,進行制度創新。從供給端看待決定經濟增長的因素主要是:勞動力、資本、資源、技術和制度。前三個要素隨著投入的增加邊際報酬會遞減,高新技術企業要實現可持續發展必須要依靠技術創新和制度創新,加快制度建設的頂層設計,完善企業激勵制度,提高企業創新效率水平。

二是優化要素配置,進行集約式生產。供給側改革要求合理配置要素資源,改善要素市場扭曲狀況,高新技術產業要以創新效率為條件,優化投入產出的比例結構,減少過量投入,擴大新產品和新專利的產出,使以往粗放型的生產方式向集約化轉變,避免造成創新資源的閑置和浪費。

三是加強產學研合作,提高企業創新能力。企業要強化自身創新主體地位,加強對關鍵技術的研發和投產,打破壁壘,深化與廣西區內高校、科研院所的合作,充分利用已有的教育、研發資源,搭建合作研發平臺、建立產學研合作基地,加快科研成果轉化,提高技術創新效率。

四是重視人才,強化人才隊伍建設。技術創新投入的關鍵要素是科研人員,企業要完善用人制度,大力引進高層次創新創業人才、產業領軍人物、知名創新團隊等尖端科研人員,同時重視內部創新人才的培育,加強技能型人才和工人培訓,擴大人才隊伍的基數。

3.供給側改革之高校院所主體

一是增強與高新企業的立項合作。產學研合作的另一主體是高校、科研院所,創新立項應與廣西高新技術產業發展實際相結合,建立高校院所與企業的產業聯盟、產學研組織,探討高新技術行業進行供給側結構性改革的長期發展問題,深入研究高新企業創新效率課題。

二是建設大學生創新創業示范基地。如廣西大學、廣西財經學院等高校已經建立起創新創業學院、創客空間、創新創業孵化基地等先進示范基地,要從青年學生中培育一批懂知識、有技術的高端人才,服務于高精尖制造業。

三是改革科研人才評價機制。高校和科研院所等事業單位要改革科研人才的評價機制,鼓勵科研人員“進”高校院所、“出”高新技術企業,在企業、高校、科研院所和社會流動或者兼職,理論研究與實踐探索相結合,激活科研人才創新潛力。

參考文獻:

[1]胡鞍鋼,周紹杰,任皓.供給側結構性改革——適應和引領中國經濟新常態[J].清華大學學報:哲學社會科學版,2016(2).

[2]鄧磊,杜爽.我國供給側結構性改革:新動力與新挑戰[J].價格理論與實踐,2015(12).

[3]王俊濤,張建輝.基于CCA-DEA的山西省高新技術產業技術創新效率評價及資源配置研究[J].科技管理研究,2014(3)

[4] Jones C I, Romer P M. The New Kaldor Facts: Ideas, Institutions, Population and Human Capita [J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2010,2(1).

[5] 劉偉.中國高新技術產業研發創新效率測算——基于三階段DEA模型[J].數理統計與管理,2015(1).

[6]韓晶.中國高技術產業創新效率研究——基于SFA方法的實證分析[J].科學學研究,2010,(3).

[7]陳程,劉和東.我國高新技術產業創新績效測度及影響因素研究——基于創新鏈視角的兩階段分析[J].科技進步與對策,2012(1).

[8]桂黃寶.我國高技術產業創新效率及其影響因素空間計量分析[J].經濟地理,2014(6).

[9] Sueyoshi T, Goto M. Effiffifficinency—Based Rank Assessment for Electric Power Industry: A Combined use of Data Envelopment Analysis(DEA) and DEA-Discriminant Analysis(DA)[J]. Energy Economics, 2012,34(3).

[10] Lozano S, Gutierrez E, Moreno P. Network DEA Approach to Airports Performance Assessment Considering Undesirable outputs[J].Applied Math Ematical Modeling , 2013,77(4).

[11]白永亮,王瑤.FDI、研發投入與高新技術產業創新績效——基于武漢東湖國家自主創新示范區的經驗分析[J].特區經濟,2013(7).

[12]胡振華,楊瓊.中國高新技術產業創新效率研究[J].科學管理研究,2015(2).

基金項目:本論文為廣西哲學社會科學規劃研究課題“‘三大定位背景下廣西路網建設與產業發展的關聯耦合及優化策略研究”(17CJY004)階段性成果。

作者簡介:藍夢芬(1992—),女,廣西忻城人,廣西財經學院教師,經濟學碩士,主要從事區域經濟與產業發展研究。