PDCA循環管理在預防維持性血液透析患者導管相關性血流感染中的應用①

黃 苑,吳春霞,李水蓮,熊 鎮,伍 晶

(桂林市人民醫院,廣西 桂林 541002)

血液凈化是現代腎臟病替代治療的有效治療手段之一,建立有效的血管通路對于維持血透患者尤為重要,中心靜脈導管(CVC)作為首選血路, 包括隧道滌綸套導管(TCC)、非隧道非滌綸套導管(NTC), 適用于原有血路廢用、首次血液透析、動靜脈瘺 (AVF) 未成熟或有嚴重外周血管疾病無法建立血路的患者。但導管相關性血流感染 (CRBSI) 是維持性血液透析患者應用CVC的嚴重并發癥,若不及時控制, 后果更加嚴重, 不僅延長住院時間, 增加醫療費用, 而且對血液透析患者的預后和生活質量及也有較大影響。PDCA循環管理是將護理工作中存在的問題通過制定解決計劃、執行計劃、檢查、效果和處理問題4個步驟開展,最后再由處理環節發現的問題回到制定解決計劃工作中,可促使護理人員規范地開展護理工作。 我科利用PDCA 循環法來加強中心靜脈導管的護理管理 ,降低了導管相關性血流感染發生率。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

選擇我院腎內血液凈化中心2016年7月至2018年6月收治的180例維持性血液透析中心靜脈置管患者作為研究對象, 將2016年7月至2017年6月PDCA循環管理實施前的89例維持性血液透析患者設為對照組, 其中男57例, 女32例;年齡50~82歲;將PDCA循環管理實施后的2017年7月至2018年6月91例維持性血液透析患者(第一階段前半年循環;第二階段后半年循環)設為研究組,其中男55例, 女36例;年齡52~85歲;兩組患者均應用雙腔留置導管, 頸內靜脈或股靜脈置管;患者的年齡、性別等一般資料對比無顯著差異(P>0.05), 具有可比性。

1.2 PDCA方法

1.2.1 制定解決計劃階段(plan,P) 成立 PDCA 循環護理干預小組“降低血液透析患者CRBSI發生率,提升患者安全感”為主題,第一階段和第二階段預期達到目標CRBS發生率≤8.8%(≤8例/年)。A.掌握現狀:收集并統計 2016 年 7月至 2017年6月 89例導管患者發生CRBSI 14 例/年,發生率為 15.7% 。導管感染包括導管出口感染、隧道感染、導管相關性血源感染和導管腔內細菌定值。符合下列條件1項者即可診斷為感染[1]: 外周血培養和導管血培養陽性且為同一菌種;寒戰、發熱無其他可解釋的原因,導管拔出后癥狀消失; 導管口有滲出物或膿性分泌物,導管出口部位 伴隨有紅、腫、熱、痛的現象。B.根據問題,分析原因:根據血液透析患者CRBSI率高存在的環境、物品、制度、患者、血透室醫護人員5個方面的主要問題, 通過因果圖進行原因分析,找出導致這些問題的具體原因。C.制定對策:為了降低血液透析患者CRBSI發生率,規范管理導管護理,提升患者安全。PDCA 循環護理干預小組團結協作,查找原因,制定相應對策,并擬定相應對策,并制定改進方案。

1.2.2 組織實施階段(do,D) 2017年7月開始對91例維持性血液透析患者組織實施護理干預。(1)第一階段:①根據血液凈化操作規范制定并規范護理人員導管上下機操作流程和管理流程,全員集中培訓導管相關并發癥發生原因及處理措施,定期安排導管操作培訓,加強護士責任心,強化無菌操作觀念;細節上注意彈性排班,合理安排工作人員;建立長期導管使用及維護記錄單,記錄導管使用時間、評估導管通暢情況、隧道口皮膚情況、封管容量及責任護士。②嚴格控制脫戴手套指征,正確執行六步洗手法。③每次透析對患者導管及周圍皮膚膠布印跡進行清潔。④減少連接斷開(或連接)導管接頭分離后的暴露時間。⑤保證有效的空氣消毒(每月空氣培養監測),操作期間避免人員流動頻繁。⑥對于汗腺發達區置管患者,督促敷料潮濕的隨時增加換藥次數,做好患者個人衛生及導管自我保護的健康宣教。⑦導管外包兩塊紗布;按季度更換皮膚消毒劑[2]。⑧注重環節管理:加強重點季節管理,夏季氣候潮濕悶熱,易于病原微生物的繁殖,加強敏感季節中的消毒隔離。加強重點患者管理: 對高齡、抵抗力低下、易感染患者護士應給予關注,傾聽患者主訴,注意導管護理及健康宣教,實施針對性護理。⑨加強患者健康教育,設計健康教育單,責任組長監督,責任護士落實每位患者健康教育;配備齊全的健康教育資料,同時注意患者家屬的健康教育配合,相關研究表明[3],患者依從性與家庭支持呈正相關。(2)第二階段在原有基礎上加強導管口及周圍皮膚護理,減少和縮短導管暴露時間及次數:①對長期導管尿激酶預防性溶栓。②導管口未愈合或紅腫患者用碘伏紗布覆蓋5~10 min,必要時遵醫囑涂抹百多邦。③每次透析對導管周圍皮膚的膠布印跡進行風油精涂抹后擦拭。④臨時導管需先換藥再上機。⑤斷開(或連接)導管接頭前均需用含碘無菌小紗布覆蓋整個導管口旋轉消毒10~15 s,再無菌紗布覆蓋,等。

1.2.3 檢查(check,C) ①理論考核,不定期隨機抽查每名護理操作人員(重點考核新入科護士)對導管相關并發癥發生相關因素及處理措施掌握情況。 ②操作考核,專人負責在上機及下機操作時進行隨機抽查,觀察記錄每名護士在導管上下機時(特別是導管口的無菌操作,上機前對導管插管口周圍及皮膚的評估)存在的問題,并對操作進行考核,成績100分,95分合格,對存在的問題進行分析、評價。③不定期檢查各項措施落實情況。

1.2.4 效果和處理問題(action, A) 對存在的問題進行分析總結,制定出改進措施,并對考核結果進行總結分析,擬定整改措施并及時修訂相關內容,把成功的經驗和存在問題在交班會上通報、分析,作為推動下一階段的動力和依據。對表現好的個人進行獎勵,對培訓效果不理想,考核未通過的個人作出嚴格的處罰,并要求其做出書面整改;進行再培訓。

1.3 觀察指標

評估 2016年7月至2018月6月導管患者CRBSI發生情況,并將兩組患者CRBSI的發生情況及護理舒適滿意度進行比較。

1.4 統計學處理

采用SPSS 17.0 統計軟件對數據進行處理,P<0.05表示有差異具有統計學意義。

2 結果

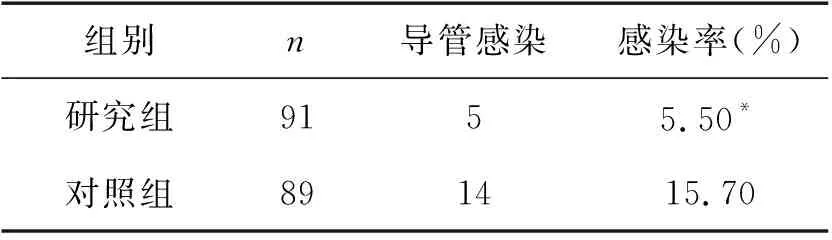

2.1 兩組患者CRBSI的發生情況

PDCA循環管理實施后CRBSI的發生率(5.50%)低于PDCA循環管理實施前(15.70%),差異有統計學意義(P<0.05) 。見表1。

表1 兩組患者CRBSI的發生情況比較

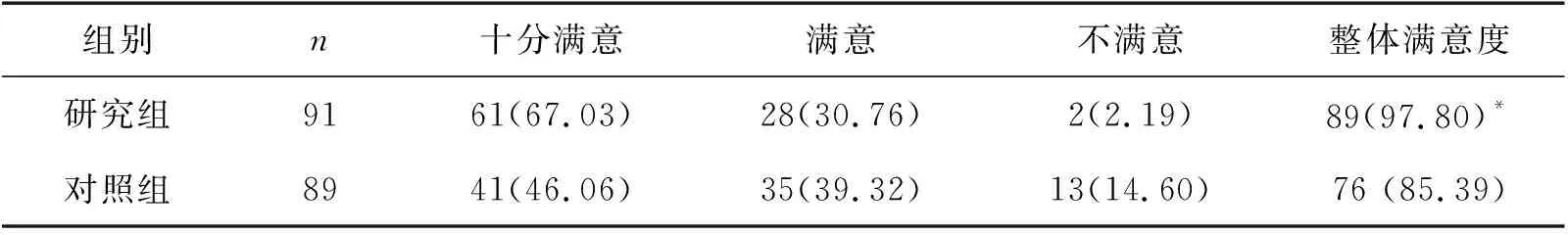

2.2 兩組患者的護理舒適滿意度

與對照組患者85.39%的護理滿意度相比,研究組患者97.80%的護理滿意度明顯較高,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者的護理舒適滿意度比較(n,%)

3 討論

本研究成立 PDCA 循環護理干預小組,采用魚骨圖對導管感染率高的主要問題進行分析、細化、采取相應的措施,進行護理培訓、流程改進,并加強管理。提出策略持續改進,CRBSI率由15.7% 下降至5.5% ,預防CRBSI發生率效果顯著。研究組患者護理舒適滿意度為 97.80%,高于對照組。所以,運用 PDCA 循環能夠有效提高患者對護理舒適的滿意度。目前我國尿毒癥患者約100萬人, 患病人數逐年上升,每年新增人數的速度達到8%~10%[4]。據報道,深靜脈置管導管會導致患者發生纖維蛋白鞘、液體外滲、血栓、感染、管道阻塞等并發癥,相關的全身感染發生率為 4%~5%[5-6]。中心靜脈導管感染的發生與導管的維護密切相關, 中心靜脈導管護理是預防導管感染的重要環節[7]。對于CRBSI預防的重要性遠大于治療。國內研究明確;應用無菌屏障、嚴格洗手制度、合理應用消毒液、減少穿刺對皮膚的損傷可有效防止CRBSI的發生。建立同質化、標準化的上下機操作流程,加強血透室醫護人員培訓。我國血透導管相關性感染的治療指南明確指出:導管相關性感染的預防和控制應首先重視對醫護人員的教育和培訓。李寧霞等[8]認為改善血液透析中心環境,建立完善的醫院感染監控系統,上機時導管口的消毒很關鍵,管口往往有血痂存在,建議消毒兩次,徹底去除血痂,并且導管動靜脈端分別用針筒抽去肝素封管液,避免引起兩管交叉感染。透析過程中血流不暢,反復脫開導管連接端時,應嚴格注意無菌操作,導管口溢在管腔螺紋及周邊的血液需要及時用碘伏紗布擦拭干凈,無菌碘伏紗布包裹好血透導管與血路管連接端,是防止導管感染的有效措施。手衛生在預防導管感染過程中發揮重要作用,沈華娟等[9]認為預防血透導管感染的最佳方式是醫務人員嚴格執行手衛生規范,同時加強導管連接端的護理,以減少中心靜脈導管感染的發生率。對帶隧道滌綸套導管預防性尿激酶溶栓及執行標準化導管操作流程是減少導管堵塞和感染的有力措施。目前臨床上采用的密閉式回血,相比傳統的開放式回血法,縮短置管動脈端端口在空氣中暴露的時間,降低了導管感染的危險性,是有效預防血液透析留置導管感染的措施。導管感染的病原菌以表皮葡萄球菌和金黃色葡萄球菌感染居多,有效的皮膚消毒可降低感染率 ,目前臨床上采用的消毒液有2%氯己定溶液、70%乙醇溶液、10%碘伏溶液及5%聚維酮碘,吳月等[10]主要指標的Meta分析表明,2%氯己定優于其他溶液。加強患者自身營養,提高免疫力:長期血液透析的患者容易出現免疫低下的問題,在此情況下會提高中心靜脈導管感染的概率。據相關資料顯示,中心靜脈置管患者導管感染的概率與患者免疫力具有負相關關系。

PDCA循環管理旨在將護理工作流程化、規范化、標準化,促使護理人員根據護理計劃,規范地開展護理工作[11-12]。PDCA 循環管理應用于預防CRBSI護理中,能夠規范血液透析中心靜脈導管護理操作,豐富護理人員理論知識,提升護理技能。

綜上所述,將PDCA循環管理應用于血液透析患者預防中心靜脈導管相關血流感染護理中,可有效控制血液透析導管相關血流感染發生率,改善患者生活質量,提升患者安全感及舒適度,值得臨床應用。