他們為什么來三線城市高校做教師?

姚云龍 胡弼成

摘要: 近年來,三線城市普通高校的青年博士引進問題成為社會關注的熱點。通過對S學院近年引進的青年人才進入該校前后的經歷作為邏輯線索,使用敘事探究的方法進行研究發現:青年博士之所以能被引進,主要因其流出地的待遇、家庭、晉升與人脈四大推力與S學院待遇、晉升、門檻、城市、制度等五大拉力相互作用。同時,S學院也存在結構封閉、配套教育醫療設施薄弱、科研學習環境單一、教學任務繁重等反推力,與人才流出地教育醫療體系穩健、科研與學習環境豐富、轉型機會多等反拉力再一次相互作用,從而得出青年博士流入過程的四大作用力博弈模型。依此認為,化推為拉、精準選才是S學院“推拉”機制有效作用的關鍵。引入人才后,學校應運用削弱斥力及增強粘力并舉的策略留住人才。

關鍵詞:三線城市;高校人才流動;推拉理論;敘事探究;青年博士

中圖分類號:G647? ? 文獻標識碼:A 文章編號:1672-0717(2020)04-0086-09

一、研究緣起

我國著名教育家梅貽琦曾說過,“所謂大學者,非謂有大樓之謂也,有大師之謂也”[1]。教育部一再強調,“百年大計,教育為本,有好的教師,才有好的教育”[2]。2018年《全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》提出,要全面提升教師素質能力,形成優秀人才爭相從教、教師人人盡展其才、好教師不斷涌現的良好局面。這足以說明我國對于教師隊伍建設的重視,但同時也反映出優秀教師隊伍建設問題是當前教育發展、尤其是高等教育進一步攀登高峰的燃眉之急。

與雙一流高校相比,一些三線城市的二本院校或許擁有悠久的辦學歷史、復雜的多校合并與發展經歷,但卻難以掩蓋其薄弱的師資力量、尾部沉重的教師結構、寡淡的學術氛圍與科研環境。在這樣一個“重金求才,奮力追趕”的特殊時期,二本院校依靠中央政策的支持、地方政府的幫助以及自身需求,欲想在人才搶奪的戰役中拔得頭籌。

本研究將這些被引入三線城市高校的青年博士人才稱為“他們”,意圖了解:

a.為什么他們會被引入S學院,高校對他們有著怎樣的期望?

b.被引進后的這段時間里,他們的感受又是怎樣的?

c.他們的感受對接下來的人才引進會產生怎樣的啟示?

d.這些啟示能否進一步地優化人才引進機制和策略?

本研究將圍繞以上邏輯主線,進行敘事探究。

二、研究過程

(一)研究對象選取

本研究將目光聚焦在S學院——一所三線城市的二本院校。根據其官網所公布的2019年7月博士人才引進待遇,將安家費、科研啟動資金、租房補貼(8年)相加,一般博士所獲的資金都在50萬元左右。若無需安排配偶工作,還能追加10萬元~20萬元的補助。這對于一般的博士畢業生而言無疑是一筆不小的收入,而當地的商品房均價約為5 000元每平方。在強舉措刺激下,該高校已引進約30名青年博士。

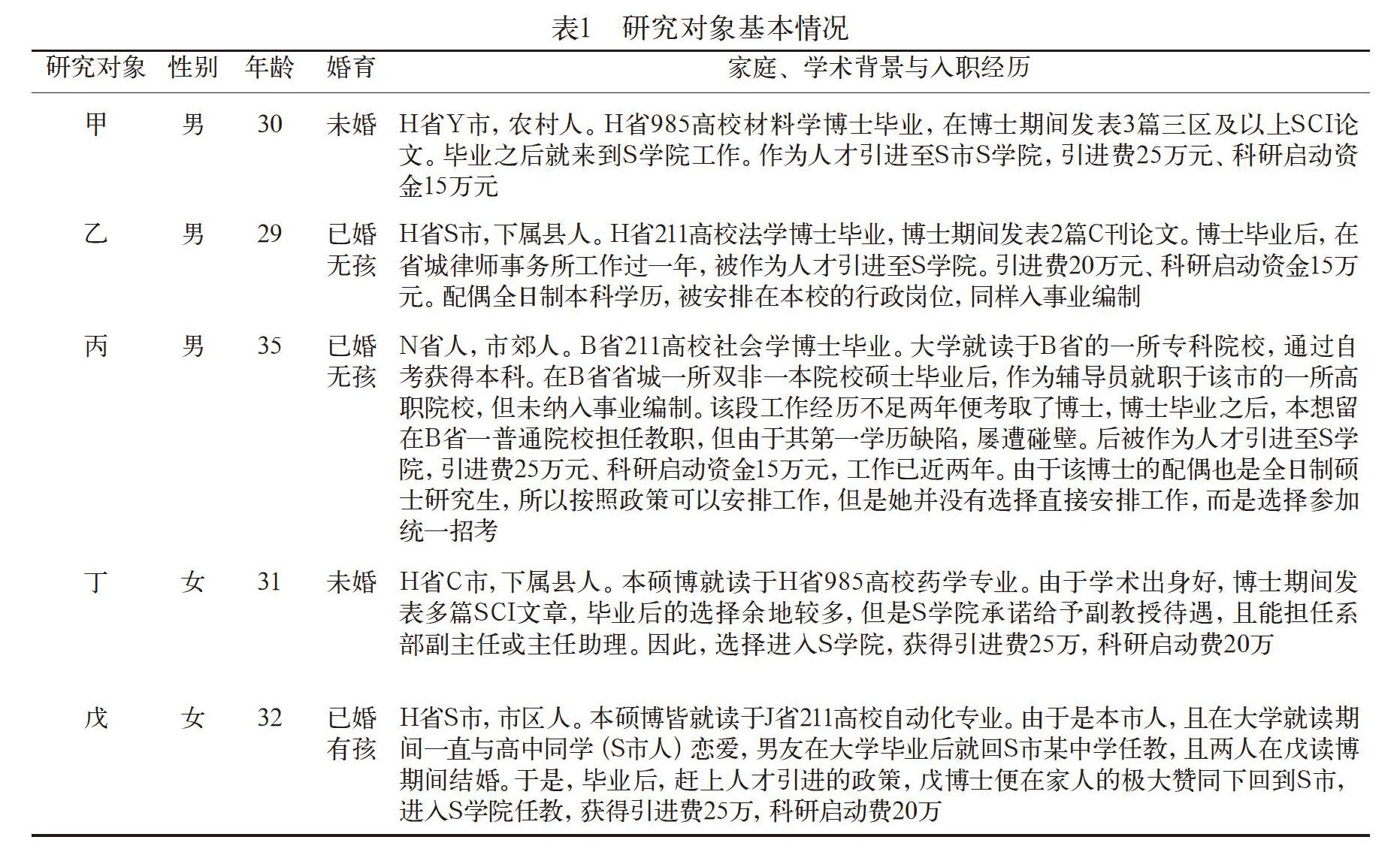

同時,本文第一作者也是一名在讀博士研究生,畢業之后也將面臨和幾位青年博士一樣的選擇,對于個中問題可能有更切身的感受和反思;同時,筆者與S學院新引入的12名博士進行了非正式訪談,在目的性抽樣達到理論飽和的原則下進行不斷比較,最終選取了其中5名博士作為敘事探究的對象。這5名博士的成長與學術經歷各具獨立性,且五位青年博士也對本研究非常感興趣,樂于配合本研究的進行。五位博士的具體情況如下(表1):

S市和S學院的基本情況如下:S市地理位置偏僻,農業作為其主要的經濟支柱卻并沒有獨一無二的核心競爭力。因此,當地至今仍是經濟欠發達,其下包括了三個國家級貧困縣。S市培育的人才大量流入經濟發達地區,在交通未升級之前,幾乎沒有大規模的高端人才引進。同時,并不廣闊的地理面積自然容易形成熟人生態圈,具有“鄉土社會”的基本特征。因此,差序格局和權力模式也自然得以滋生與顯現。S學院的發展從未離開過當地政府的幫助與扶持,是當地為數不多的事業單位之一。學院成立至今已60余年,校園占地面積2 000余畝,固定資產超過10億元,教學儀器設備原值超過2億元;有20個二級學院,教職工1 000余人。

(二)研究方法

本研究的核心內容是“他們為什么來三線城市高校做教師”。這一問題本身具有發展性、不確定性與復雜性,欲要得以真正的理解與詮釋,就需要關注被研究者的真實生活[3],通過教師的“故事和語言”來探索他們的一系列行為,找尋其邏輯圖式并獲得反思。而敘事探究正是一種通過收集經驗、解構與重構材料、獲得詮釋的方法。它要求研究者既能保持適度的張力[4],又能對問題進行反思,還需尊重其時間性(Temporality)、社會性(Sociality)和地域空間性(Place)特征[5]。因此,敘事探究的方法與本研究主題相適切。

(三)數據收集與理論分析

研究的數據來源包括:正式與非正式半結構訪談;微信、郵件、QQ、電話等私人聊天通訊記錄;研究者的觀察日志。研究采用整體—內容與整體—形式的方法對所收集資料進行分析。敘事的明線是幾位青年博士與S學院的“相遇、相識、相知”之路,故事背后是他們對于“引進人才”這一身份的個人看法、感受與理解。研究者通過挖掘這些故事中的內在關聯,形成“故事鏈”,繼而從中提煉出本土化的概念,發現個體的異質性,更深入地反思不同情境的背后深意。

本研究主要采用推拉理論具體剖析相關因素。推拉理論(Push-Pull Theory)將人口遷移流動看作是一種動態過程,遷移結果是相反方向的兩種力量共同作用的結果。一種力量促使遷移,另一種力量阻礙遷移,而對這兩種力量的判斷存在參照物的問題[6]。除此之外,還有類似于摩擦力的中間阻力,在具體情境中一般類似于文化差異、習俗差異、個人價值觀、個人喜好與特質等。推拉理論發展至今,經常被用來分析不同類型勞動力的遷移。該理論在教育學界的使用也日益頻繁。1998年,阿爾法巴赫利用該理論分析國際留學生留學的因素,展現了學生派出國和接收國之間的推拉過程。國內學者用以分析來華留學生畢業回國、國內學者赴法國進行科研工作、教師輪崗等問題中的推拉過程[7-9]。隨著實證研究的增多,李梅和布雷提出了“反推拉因素”的存在,即分析來自派出地的拉力和接受地的推力[10]。上述研究大多都是宏大敘事研究,而將推拉理論運用于某一學校人才引進的微觀探析,見者寥寥。因此,本研究將利用推拉理論框架,分析青年博士們從之前的所在地來到S學院的推拉力,期以為學校提升辦學質量獲得相應的啟示。

三、青年博士們進入S學院的推力與拉力

推力與拉力是一對相互作用力,人才引進的推力主要源自人才流出地,拉力主要出自人才流入地。在本研究中,推力源于博士們的畢業院校或前置工作地,拉力源于S學院。

(一)推力

具體而言,本研究的“推力”指待遇、家庭、晉升、人脈四個方面。

1. 待遇推力

“在省城的高校,真的就是高不成低不就,里子面子顧不全。”本研究中的多位博士都嘗試過在博士就讀地(都屬于省城)尋找工作,然而卻思慮重重。首先,省城待遇豐厚的一本高校都需要有海外留學經歷或高要求的學術成就,他們或不能達到或毫無優勢。而降到二本院校任教,本也是一個不錯的選擇,但他們認為在省會的二本院校對普通博士的引進待遇又并不具備吸引力。其次,與省城的二本院校相比,地級市的二本院校,除卻一次性給予的高額引進費和科研啟動費之外,入職后的日常工資并沒有顯著的差異。最后,在省會的一些高校也有安排配偶工作的相關政策,但是要求配偶是全日制碩士研究生,而乙博士的妻子只是本科生,難以達到要求。所以,乙博士不得不選擇離開博士畢業的城市。除去高校的內部推力,省城的外部推力也不小。在H省省會的房價及普通日常消費比地級市高出不少,乙、丙、戊三位博士皆已婚,且處于準備要小孩和初生小孩狀態,房子及日常消費的壓力是他們考慮就職地的主要影響力。

2. 家庭推力

“我反正不是H省的人,也不準備回自己家鄉,所以在哪個城市對我而言,并沒有很大的差別,我還是務實點算了。”丙博士由于自己家鄉省份在經濟、教育發展上都相對滯后,所以并沒有回自己家鄉的打算。他的父母對其支持也非常有限,其父母都是老老實實的工人。如今,丙博士也已經成家,就想找份穩定的工作安安心心過日子,不想讓家人感覺到不穩定。就丙博士而言,無論是原生家庭還是現在的核心家庭,都或多或少地將他往博士畢業地之外推,并沒有認為其流出地是一個好的選擇。

3. 晉升推力

在省會城市高校就職的競爭壓力非常大,晉升的機會難以獲得,這也是乙、丁博士愿意來到S學院的一大推力。在H省會的高校,有很多新進博士都具有非常豐富的科研經驗和扎實的學術功底,想要在激烈的競爭中取得勝利實非易事。所以,乙、丁博士作出這一選擇,尤其是丁博士還能有一定的行政職務。她認為“在學校里有點行政職務,無論是對現實層面還是真正的學術研究,都是有益的。說句實話,我這個年紀和資歷,在省里要能有這個職務幾乎不可能”。但在這方面,甲博士和丙博士的想法并不一樣。他們認為競爭一次不行就兩次,總會有晉升成功的時候。

4. 人脈推力

五位博士在該維度有截然相反的經歷。一類是由于省城就職推薦未成功而形成推力。甲博士與其導師關系甚好,導師希望他能留在省城,將來互幫互助。但是,導師自己也是剛從國外引進回來的學者,在省城的組織資本并不豐厚,對甲博士的留校和去其他“雙一流”高校的幫助甚微。另一類是從長計議的推力,希望以推為拉,以退為進。乙博士一直將導師作為父輩看待,其導師在省內的學術發言權也相對較大,且師門人才濟濟。如果留在省城與老師長期并肩作戰,以老師的課題、思想為自己的學術發展方向,乙博士總覺得這樣并不一定利于自己的學術能力和職業晉升。另外,在一些課題評選的過程中,如果與導師是同一單位,或經常課題合作,那么,即使導師是評委也需要避嫌,所以反而會有劣勢。在這樣的情況下,乙博士選擇先進入S學院,靠自己的實力評上副教授或教授之類的職稱之后,再做回省城的打算。而丙博士由于不是本省人,所以在H省的省城和S市都不具有豐富的人脈資源,他認為在省城可能會有更繁雜的“學術近親”,由于更加緊密的學緣結構可能更不利于自己這樣一個“外人”的發展。

(二)拉力

具體而言,本研究包括待遇、晉升、門檻、城市、制度等五大作用力,將青年博士吸引至S學院。

1. 待遇拉力

首先是經濟待遇。“我覺得,對于我這樣一個不是富二代的窮博士來說,在省城買房真的是壓力不小。但是,S市的房價就親和很多,現在就是S市最好的地段房價也就是6 000多元不到7 000元每平方,如果在學校周邊不遠的話也就5 000元左右每平方,那我還有余錢可以買一輛家用車。按照目前S學院能夠給予的待遇,在S市的生活壓力會小很多吧。”甲博士如是說。作為本市人的戊博士就更加具有滿足感,“我是土生土長的S市人,爸媽公婆在這里各有兩套房,結婚的時候,老公也買了180平方的大房子,所以我的引進費就完全是拿來提升生活質量的,生活的壓力比較小,孩子的生活用品就有能力用比較好的。”其次是家屬待遇。“我的愛人只有全日制本科學歷,雖然是‘211大學畢業的,但是在省城也很難安排一個高校教職,哪怕是做行政,做輔導員,在一些學校都還沒有達到要求。但是,這邊是可以解決她的就業問題的,可以做輔導員或者教務干事,最好的是可以納入事業編制。”乙博士的妻子因為他的入職也能夠獲得一份編制內的工作,在如今這樣的就業市場,這一待遇對于年輕夫妻是一件多么具有吸引力的事情。顯然,經濟與家屬的復合待遇優勢形成了S學院人才流入的最大拉力。

2. 晉升拉力

“我就是覺得在這邊人才相對少一點,評副教授的壓力沒有那么大,可能達到最低的文章或者課題要求就沒有太大問題,但是在省城是基本不可能的。”乙博士是一名對自己職業生涯規劃與S學院情況比較清楚的青年博士,他覺得事在人為,法學方面的論文寫作還是主要靠自己鉆,不像一些醫學或理工科的發展,科研的硬件條件薄弱對他的束縛并沒有很大。丁博士作為年輕的副教授和中層干部,“我一直覺得寧做雞頭不做鳳尾,這是一個個人選擇的問題,我知道自己要什么,而這里給我,那就匹配了。”無論是基于晉升機會的多寡,還是晉升難度的高低,青年博士們確實是受到了晉升的遠期目標而被吸引。

3. 門檻拉力

現在,諸多一本院校在招聘過程中要求應聘者本碩博皆就讀于高水平學校,對于是否全日制、第一學歷等更是尤其看重。丙博士由于第一學歷是自考本科,所以在其博士畢業的B省找工作過程中屢屢碰壁。但是,S學院對于博士引進的第一學歷并未做嚴格的規定,所以在這樣的情況下,丙博士便能夠符合規定的報名、面試及入職。除此之外,一些院校還會對是否留學、年齡、科研產出等作出相對應要求形成排斥,而S學院的門檻拉力相對較大。

4. 城市拉力

從S學院目前教職人員的籍貫來看,大多數都是S市(包含其下屬縣)人,且以縣區人居多。本研究中的乙、戊博士都是S市人,乙說:“在城市生活方面沒有適應的問題,父母雖然在老家(下屬縣城),但是開車不到一個小時就到家了。接下來,我和老婆想要孩子了,如果自己忙不過來,父母來幫忙帶也很方便。而且,我們家也有很多親戚在S市市區,所以老人家也不會無聊。”戊博士認為自己在城市地方面根本無需選擇,“家人都在這里,那我還需要去哪里?”依此可以看出,勞動力選擇就業單位,并非僅僅與單位產生關系,這份關系更是彌漫于就業單位所在的大環境。也就是說,就業單位及其所屬自然環境與社會環境的集合,才是最終形成勞動力真實生活的場域。在該場域中,不僅僅是空間物理位置的描述,更是囊括了其文化、經濟、政治等諸多因素的真實表達,而這一表達才會是行動主體全面的生活經驗,從而作用于其勞動實踐。

5. 制度拉力

該維度的形成與顯現往往并不在人才引進的第一階段,而是在人才引進后三個月或更長的時間內才會發生。具體是指,流入地利用行政權力作為強制拉力來牽制住被引進人才再次外流的可能性。幾位博士也在各自的訪談過程中提到入S學院后的一些負面感受,以及有同事想要辭職的事情。但是,學校面對這樣的情況除去人情規勸之外,還會使用一定的行政權力來加以阻攔。“我們這邊一個(博士)老師辭職是要上校黨委反復討論的事,是否能夠批準,哪怕是愿意賠償和退還引進費,結果都可想而知。反正我是還沒有看見誰辭職成功的,因為我們的人事檔案還在學校啊,它那邊卡著不放,你到外面找不到工作啊。”顯然,在人才引進和維持上,學校的態度和方法是多樣的,通過或蜜糖或棍棒的方法將人才留在學院內是其清晰明確的目標。但是,這一本土制度性拉力是否合理合法,著實值得思考。這背后韌性情感與剛性制度的合力又是如何配比,如何作用?更是影響勞動力決策的關鍵。

四、青年博士留任S學院的反推力與反拉力

流入地的拉力與流出地的推力的合力,促成了優秀青年博士來到S市。然而,通過敘事探究發現,推拉力的形成與作用機制并非如此簡單。如果學院后期沒有形成良好的人才成長環境,那么,推拉力的有效性會頃刻折損。事實上,訪談中的五位博士都表達了一些抱怨與不滿,反推與反拉的次合力也著實存在。

(一)反推力

反推力是指S學院對人才駐留所形成的阻力,即S學院的斥力。具體說來,主要包括:結構封閉、配套教育醫療設施薄弱、科研學習環境單一、教學任務繁重等。

1. 結構封閉

它包含學緣結構、地緣結構、濃厚的人情因素與官僚習氣四個方面。有學者指出,在單位體制尚未褪盡、學緣結構趨向封閉的地方高校中,隱性規則甚至比明文規則對青年教師的發展影響更深遠。它覆蓋了學校正式規則調控之外的大多數領域,并且為地方高校內部職工共同默許,成為內化的“合乎理性”的常識性行為。青年教師在共同場域內有意識或者無意識踐行著這些隱性規則,成為規則遵守的共同行動者[11]。在本研究中,甲博士提到,現在學校的一些中層干部很多都是當年S學院專科層次時留校的,大多數都是碩士學歷。從他的描述中可以發現:第一,S學院本身的教職工隊伍的學緣和地緣結構相對封閉。第二,青年博士對于直屬領導的學術資本并沒有打心底里的認同與信服,這對教師的管理有非常大的隱患。第三,他們五位博士都在具體的工作中發現,哪怕是學術討論,都有很重的人情味,有行政職務的丁博士說“領導說的學術觀點,我們不敢反駁,比我們先來的一些老師從未反駁過,我也不敢貿然去說什么。時間久了就知道這是個什么氛圍了,和我們以前的組會完全不同。”另外,作為科技人才引進的青年博士,在自己的實驗室建設想要動用一些合理的相關費用的時候,必須經過主管領導的簽字,而這一過程繁瑣復雜,戊博士說起自己的經歷,“有的時候一兩千塊錢,我們都是自己買了,懶得去報賬。運氣不好的話,看了臉色不說,還要挨一頓訓,錢自然是沒有。”

2. 配套教育醫療設施薄弱

“整個S市只有一家三甲醫院,稍微復雜一點的病都需要去省城看。他們這邊的醫院分科并沒有精細化,不是那種所謂的術業有專攻。”甲博士描述起母親在這邊居住時,稍微復雜一點的病情,醫生的診斷就讓他質疑,或者直接讓他去省級醫院看。另外,在基礎教育方面,整個S市市區只有兩所省級重點高中,且其一本上線率也一直屬于省內下游。戊博士說,“我自己就是這里長大的,我丈夫就在中學教書,這里的基礎教育怎么樣,我再清楚不過了,等我孩子慢慢大了,到初中吧,就去省城念。那個時候,也希望我能調去。”醫療和教育的條件不是S學院內部能夠保障或提升的,但是,它卻著實影響著青年人才是否還愿意留在S學院工作與生活。因此,基礎教育與基本醫療的薄弱,無疑會是S學院人才駐留的一大阻力。

3. 科研、學習環境單一

“我自從來了這邊教書之后,那些國際性的,哪怕是有質量的全國性的大會,一個邀請通知都沒有收到過。但是,我讀博期間都還每年去參加過好幾個。”甲、丁博士覺得現在的S學院沒有什么科研話語權,所以很難獲得一些會議的門票。同時,因為地理位置的原因,以前的同學也很少邀請自己一起參與權威的學術活動。他們認為現在的科研工作都是單打獨斗,不像以前的團隊作業,總感覺自己是孤軍奮戰。這也讓甲、丁兩位博士心生擔憂,材料學、藥學專業的研究者不能接軌國際研究前沿在他們看來是非常危險的。“這樣的狀態,如果持續8年的話,那我可能也只能教教本科生的基礎知識了。”8年是他們與S學院簽訂的合同時長,他們對期間的自我成長非常擔憂。目前,國家非常重視教師專業發展,高校教師的學術功底、學術視野和前沿觸覺能力深深影響著高校畢業生的質量,若教師的專業水平不能成長,那高等教育的質量可想而知。

4. 教學任務繁重

訪談中,丙博士對于目前自己的狀態也是在著力平衡,“我們每周要上20來節課才能完成教學任務,余下來根本就沒有心思和體力去發文章了,我們社會學就是要做實證研究,要長時間待在田野,但是顯然不可能。我們的人頭數要比一般的學校多。我的一個同事從另一所大學調過來,兩年了一篇文章都沒發過。”雖然高校教師的首要任務必然是教學,且S學院是教學型大學,并非要往研究型大學發展,但青年教師有如此重的教學任務是否合理,是否尊重知識型員工的管理與培養原則,是否會造成教師情感的衰竭?

(二)反拉力

反拉力來源于博士流出地,指拉動人才離開S市的作用力,又稱為粘力。本研究的主要反拉力表現在教育醫療體系穩健,科研、學習環境豐富,轉型機會多等方面。

1. 教育醫療體系穩健

教育條件上,省城的多所本科院校都附有高質量的子弟學校,這對于幾位青年博士極具吸引力,他們既能夠方便照顧和接送小孩,又能夠在日常事務上和學校老師有更多的交流。即使不在子弟學校,省會也有多所優秀的學校以供選擇,這些中小學的名聲和成績在全省也是名列前茅,而S市的教育資源根本不具備同等的競爭力。醫療條件上,兩省(H省和B省)省會都有多所在全國享有盛名的三甲醫院,“如果我在省城,我母親看病就沒必要專程跑一趟了。”甲博士因為自己的生活經驗所致,對于高質量的醫療條件格外看重。

2. 科研、學習環境優越

幾位青年教師在博士階段都經歷過嚴格的前沿學科規訓,非常適應高水平院校的科研及學習環境。這些高校擁有充足的科研資金,穩定的出國訪學和交流機會,寬松且人性化的深造政策,這些條件的共存必然會產生優越的科研及學習環境。因此,青年博士要獲得更直接的環境優勢,尋找到一棵“大樹”也是一大途徑,而這一途徑對于S學院而言,便是人才流出地的一大反拉力。而S學院面對這一反拉力,會由于其自身短板、政策偏向、歷史遺留等諸多因素而毫無還擊之力,根本無法解構其影響力。

3. 轉型機會多

“現在知識產權是我們法學的一個重頭,我自己也有工科的學術背景,專利申請、維權以及專利案件申訴的業務量很大。現在一些大城市的同行賺得盆滿缽滿。但是,在這樣的小城市里哪里會有很多這方面的事情?”乙博士并不否認自己有轉型或者附加創業的打算。目前,國家對于編制內的工作人員有一系列鼓勵創業政策,就乙博士而言,他在嘗試創業成功之后,再回到S學院的可能性很小。發達城市更多的兼職與轉型機會,對類似于S學院一類的小城市高校,無疑是一股強勁的反拉力。由于轉型機會的缺乏或兼職可能性的降低,導致青年教師經濟收入與主觀社會地位的不匹配,極有可能導致人才再次流失的可能。

五、啟示與建議

在高校人才引進火熱的大環境之下,通過五位青年教師的經驗與故事,了解其進入S學院后的不同發展狀態,能夠獲得高校人才引進及善治上的啟示。

(一)青年博士流入與否的實質是四大作用力的相互博弈

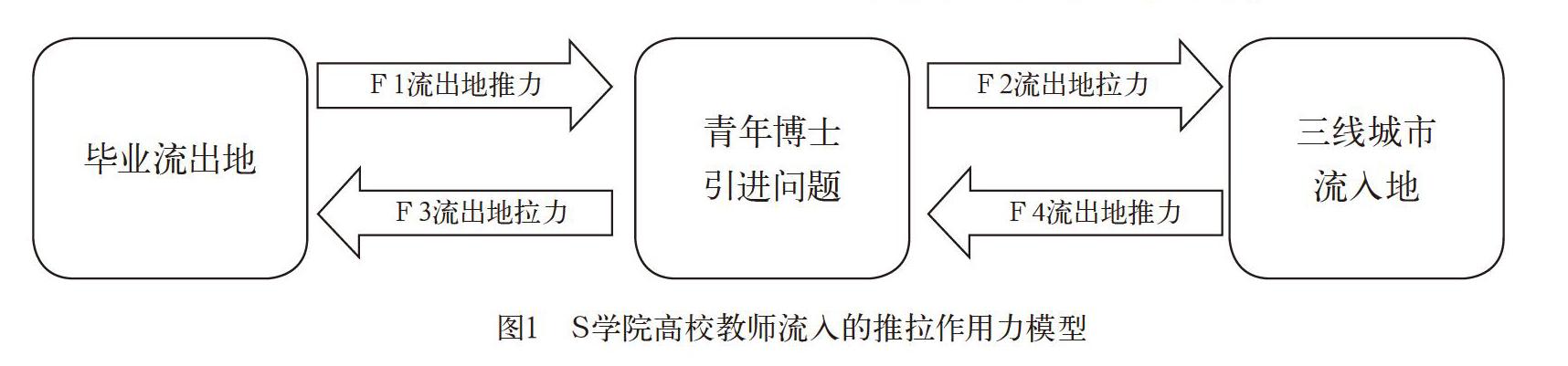

借用推拉理論分析發現,影響青年博士決策的動力分別是:促進他們進入三線城市任教的畢業流出地推力(F1)與三線城市高校流入地拉力(F2),以及阻滯他們行動的畢業流出地拉力(F3)與流入地推力(F4)。具體說來:

F1=待遇推力+家庭推力+晉升推力+人脈推力;

F2=待遇拉力+晉升拉力+門檻拉力+城市拉力+制度性拉力;

F3=教育醫療體系穩健+科研與學習環境豐富+轉型機會多;

F4=結構封閉+配套教育醫療設施薄弱+科研學習環境單一+教學任務繁重。

也就是說,青年博士的最終決定是基于四種作用力的多因素間博弈與權衡。

依模型可知(圖1),積極因素(F1+F2)+消極因素(F3+F4)=F合力(即流入結果)。當F1+F2>F3+F4時,青年博士進入S學院;當F1+F2

(二)化推為拉、精準選才是S學院“推拉”機制有效作用的關鍵

即使是同等的力度,每個人所獲得的感受也是不同的。因此,精選推拉對象是作用力最大化的重要前提。第一,注重鄉情,引家鄉學子回家。情感性是教師職業的一大特征,家是中國人刻入骨子里的文化基因,將職業特征與文化基因相融合,找尋兩者的交集,讓青年博士在家鄉做飽含情感的事業,無疑是將人才“拉”回的一大策略。訪談對象中,有多位青年教師是本地人,也正是因為家鄉或家庭原因回到S市,外面的機會抵不過其內心的歸屬。因此,在人才招聘的時候應當重點關注本地人才的情況,營造人才回流的有利環境。同時,不僅要將招聘啟事發至現有渠道,更要發至本地公眾號、當地中學公眾號,這樣才能最大化地讓外地的家鄉學子了解信息,產生意愿。第二,紓解困境,引寒門學子來校。經濟的刺激、優渥的待遇對寒門學子是最具實效性的。正如訪談中的甲、丙兩位老師,博士畢業往往年近而立,一系列現實問題需要解決,若短時間之內能獲得一筆頗豐的經濟支持,其基本需求便能獲得滿足,這對該群體較易產生拉力,也利于青年學者學術發展,讓自己的情感與勞動付出毫無后顧之憂。實際上,這更利于學院人才的歸集和穩定,因為相較寒門學子而言,富家子弟的基本生活需求已獲滿足,他們更看重的可能是尊重和自我需求,而同樣的物質待遇于他們而言,只會產生較小行為與心理的刺激。因此,將引才資金找準目標,才會產生最大的人才效益,也是人力資源管理中的一大啟示。第三,降低門檻,引“先天不足”學子探訪。由于目前碩博士數量的迅猛增加,高水平院校對人才的篩選日益精細,尤為看重青年人才的第一學歷等符號性學術資本,門檻推力逐日劇增。由此而形成的結果就是:部分博士由于前置學歷的“先天不足”而難以進入高水平院校,但其自身的學術水平卻較他人難分伯仲。那么,類似于S學院這樣的高校就應當主動降低門檻推力,化推為拉,將具有高水平的博士吸引進來,成為學校的穩定人才。另外,對于年齡上限、不影響工作的身體缺陷等條件,也可以在維持學校引人原則的前提下具體討論,商議結果。

(三)引入人才后,高校應將削弱斥力與增強粘力工作同時進行

人才引入后,高校應在穩住人才,發揮人才的效用上多做工作,運用削弱斥力與增強粘力并舉的策略,讓“第一資源”的人才“留得住、安得心、用得上”。

第一,在尊重人才和保障教師權利方面削弱斥力。一方面,謹防人才“商品化”,因為它會直接帶來對人才的不尊重。如果全然將人才作為“商品”進行溢價拍賣,那么大學實際是在庸俗化的泥潭里越陷越深[12]。只講究“才盡其用,物超所值”的最直接后果就是地方二本院校再次將人才推走,因為人才難以得到情感的滿足和精神的飽和;若進一步惡化,便會造成人才大戰的惡性競爭及功利主義擴張、人力及科研資源的嚴重浪費、學術生態無力持續發展、學術資本主義加劇、高校發展馬太效應凸顯等一系列的慘烈圖景[13]。另一方面,保障教師權利,注重專業發展。高校需要建立人才專業與情感支持系統。正如克拉克·克爾所言,“大學給其教員:一種穩定感——他們不應該害怕使他們工作分心的不斷變化;一種安全感——他們不應該擔憂來自大門外的對他們的攻擊;一種持續感——他們不應該擔憂他們的工作和生活的結構會有重大的混亂;一種平等感——他們不應該懷疑別的人會受到更好地對待。”[14]因此,管理者應該在實踐中形成合理的邏輯線條,時常反思“邏輯的實踐”與“實踐的邏輯”之差異,在差異中找尋不同利益訴求的共生與發展鏈條。另外,學校需遏制“官大一級壓死人”的等級觀念和做派,不斷為他們提供豐富的科研與學習機會,優秀教師另謀他就的局面必然會得以緩和改觀,從而形成高校教師與學校共同提高和進步的良性循環。

第二,在營建共同體和“感情留人”上增強粘力。一方面,增強學術共同體的吸引力。跨學科、跨專業是研究發展的一大趨勢[15],學術共同體集結成強大的人才學科群,對于小城市高校的人才挽留是一大粘力。團隊內相互扶持、團隊間協同共進,久而久之,他們也必然會成為利益共同體,良性循環的人力生態模式便會逐漸形成。一旦形成良好的生態圈,其對個體的粘力是非常強大的,個人能力若是缺少了團隊和平臺的支持定會大打折扣。彼時,人才流失的概率就會微乎其微了,因為個體流動的成本早已直線上升。另一方面,增強私人情感的吸附力[16]。從組織層面上,讓教師在學校的行政及學術團體中感受到舒適的組織氛圍,將這一吸附力作為是否留任S學院的博弈資本。從家庭層面上,一則,需解決單身教師的個人問題。學校工會或社區可以與S市其他企事業單位開展聯誼活動,讓單身的教師與當地青年組成穩定家庭;有家庭問題的考量,教師的流動意愿便會自然降低。二則,解決已婚教師家屬問題。家庭的勞動力占比與質量和家庭發展水平息息相關。讓已婚教師配偶按其學歷層次進入學校的教學、行政、后勤部門并納入編制,不失為留住人才的好辦法。相比發達地區高校,他們能夠提供這一有力條件,自然成為人才留任的一大粘力。

總之,栽下梧桐樹,才能引得鳳凰來。對青年學術人才的吸引,不僅要有經濟、物質上的舉措,更需要情感、精神上的支持;不僅是一時的強刺激,更需要引入后的長期培養與可持續成長。教師與學校的關系,猶如魚與水的關系,每一位教師的進步都與學校的發展同呼吸,學校的人才培養質量才能與教師的追求共命運。因此,將每一位教師看作學校的學術共同體、生命共同體的一員,才是真正的高水平學校的發展之道。

參考文獻

[1] 梅貽琦,黃延復,王小寧.梅貽琦西南聯大日記[J].博覽群書,2018(07):79.

[2] 教育部.國家中長期教育改革和發展規劃綱要(2010-

2020年)[EB/OL].(2010-07-29)[2019-12-12]. http://old.moe.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/moe/info_list.html.

[3] 孫彩霞,靳玉樂.教育中敘事探究怎么做:西方學者的觀點[J].全球教育展望,2015(04):36-42.

[4] 魏戈,陳向明.敘事探究及其在教師知識研究中的運用——與美國休斯敦大學謝麗爾·克雷格教授對話[J].教師教育論壇,2016(01):12-16.

[5] 薛超,柳謙.教育敘事探究的“三維空間”[J].山西師大學報(社會科學版),2015(02):131-134.

[6] 楊力藶.約翰為什么來中國學習?—-一位美國留學生的敘事研究[J].教育學術月刊,2016(02):74-81.

[7] 張春勝,王朝暉.推拉理論視閾下來華留學生畢業回國的影響因素研究——基于“一帶一路”沿線國家的實證[J].中國勞動關系學院學報,2019(03):28-38.

[8] 章睿.基于“推拉理論”的中國學者赴法國開展科研工作的動機分析[J].法國研究,2019(02):41-52.

[9] 杜屏,張雅楠,葉菊艷.推拉理論視野下的教師輪崗交流意愿分析——基于北京市某區縣的調查[J].教育發展研究,2018(04):7-44.

[10] Li M,Bray M.Cross-border Flows of Students for Higher Education:Push-pull Factors and Motivations of Mainland Chinese Students in Hong Kong and Macau[J].Higher Education,2007(06):791-818.

[11] 郭麗君,周清明.地方高校青年教師的發展[J].高等教育研究,2011(01):65-69.

[12] 王若梅.大學人才引進庸俗化之批判[J].江蘇高教,2015(01):54-57.

[13] 郭書劍,王建華.“雙一流”建設背景下我國大學高層次人才引進政策分析[J].現代大學教育,2017(04):82-90,112-113.

[14] [美]克拉克·克爾.大學的功用[M].陳學飛,等譯.南昌:江西教育出版社,1993:39.

[15] 胡弼成.做一個學科間的旅人[J].湖南師范大學教育科學學報,2017(01):125.

[16] 胡弼成,歐陽鵬.現代大學中“人格之治”的特殊意蘊[J].大學教育科學,2017(02):22-27,123.

Why do They Come to Third-tier Cities as College

Teachers? A Narrative Inquiry of Young PhD Scholars

YAO Yun-long? ?HU Bi-cheng

Abstract: In recent years, the introduction of young doctors in ordinary universities in third-tier cities has become a significant topic of social concern. The study used narrative inquiry method to examine the pre and post recruitment experience of young talents in S college. The study finds four thrusting forces including outflow treatment, family, promotion opportunities and personal connection among young PhD scholars, which is associated with five push factors of S college including colleges salary package, promotion, opportunities, city, and system interaction. At the same time, S College also has some counter forces, such as closed structure, weak supporting educational and medical facilities, unpleasant research and learning environment, and heavy teaching tasks. It interacts with the steady education and medical system, rich scientific research and learning environment, and many transformation opportunities in the outflow area of talents. Thus, the four-force game model of the inflow process of young doctors is drafted to demonstrate the inflow process of young PhD scholars.? Based on this, it is found that turning counter-thrusts into thrusts with precise selection is the key to the effective functioning of the “push-pull” mechanism of S College. After the introduction of talents, institutions should adopt the strategy of weakening repulsion and enhancing adhesion in order to retain talents.

Keywords: third tier cities; talent flow in universities; push-pull theory; narrative inquiry; young PhD scholars

(責任編輯? 陳劍光)