教育教學中的互動何以影響大學生能力發展

袁建林 張亮亮

摘要: 教育教學中的人際互動對學生能力發展有重要影響,但其影響機制和內在作用規律尚不清晰。基于H大學本科生就讀經歷2018年調查數據,運用結構方程模型與多元回歸模型,探究生師互動、生生互動影響大學生能力發展的機制與差異。結果表明:生師互動、生生互動均可以有效預測大學生能力發展,且生師互動的預測系數更高;院校歸屬感在兩者對能力發展的影響中起中介作用,且在生師互動的影響中效應更強。大學應提升教學效果,要注重鞏固生師互動質量,拓展途徑;引導生生互動方向,關注學生發展;增強學生院校歸屬感,讓學生在互動式參與中實現能力發展。

關鍵詞:生師互動;生生互動;院校歸屬感;大學生能力發展

中圖分類號:G640? ?文獻標識碼:A文章編號:1672-0717(2020)04-0105-08

當前,我國高等教育毛入學率已達到45.7%,高等教育即將進入普及化階段[1],提升人才培養質量是新時期高等教育發展的重點任務之一。從國際上來看,提升人才培養質量已不僅是人力、物力和財力的增量投入,更多的要關注發生在教育場域中的學生就讀經歷、學習獲得感和學習成果等[2]。在高等教育研究與實踐領域,一種共同的認識是,既往的學習經歷影響著學生的學習獲得感和學習成果。哈佛大學前校長Bok.D曾談到,真正影響教育品質的事發生在大學課堂之中、在師生互動的教學情景中[3]。從學生心理成長機制來看,學生能力發展、學習成果來源于教育教學中的社會互動所產生的認知沖突;在社會互動中,學生會產生更高的推理水平及學習水平[4]。因此,深入研究教育教學中學生互動經歷,探討生師、生生互動與學生能力發展之間的規律,對于指導高等教育教學過程、提升教學效果、促進學生高質量發展有重要參考價值。

一、文獻回顧與研究假設

(一)大學生能力發展

促進學生發展是大學的核心任務,一般來說,大學生發展是指學生在高等教育過程中發生的積極變化,但專家學者們對大學生發展的認識存在差異。Byler等將“大學生發展”定義為學生在自我認同、心理健康與學業成就等方面獲得的積極提升[5]。Miller和Prince認為大學生發展是接受高等教育的個體應對挑戰能力的提升,更加主動和互助地勝任復雜的任務[6]。杜瑞軍等人對不同國際組織和國家的能力模型比較發現,各國往往嘗試以核心能力為切入點探討高校學生的發展[7]。Chickering等人將大學生發展劃分為7個維度,包括發展能力、管理情緒、從自治到與他人相互依存、建立自我認同、建立成熟的人際關系、建立生活哲學和目標、養成公正的品格等[8]。Chickering等人的定義比較全面界定了大學生發展的內涵與維度,具有較大影響力。本研究基于此理論,選取“發展能力”和“建立成熟的人際關系”兩個核心維度,作為衡量大學生學習與生活兩方面能力發展的核心指標,即研究與認知能力、交流與交往能力。研究與認知能力作為學生的高階思維能力,影響著學生的深度學習、學業成就和未來收入等[9-10];交流與交往能力作為非認知能力,對大學生學校適應和未來就業有著重要影響[11-12]。

(二)生師、生生互動與大學生能力發展

院校影響力模型理論關注生師互動、生生互動對大學生發展的影響,其中Astin的I-E-O模型影響最為深遠,此模型將生師互動與同輩學習納入院校環境的影響之中[13]。Tinto的離校縱向模型將學生與環境的互動分為學術互動、社交互動、活動參與及大學社區融合等方面,他認為學生的課堂參與度影響課上生師關系,且生師課下良好的交流會提高學生課堂參與程度;積極參加學生活動與合作學習的學生,相較于其他人會收獲更多的朋友,課堂互動與同伴互助均會對學生發展產生重要影響[14]。在Pascarella的學生發展綜合因果模型中,社會性互動是影響學生學習和認知發展的五大因素之一,該模型強調環境互動對學生發展的間接影響[15]。

針對兩種互動影響大學生能力發展的實證研究也頗多。Franklin認為生師互動、生生互動均能夠顯著促進大學生認知能力發展[16]。Lundberg的調查結果顯示,生師互動的作用更大[17]。在一項大學生參與社團活動的調查中,Bruce Sacerdote發現生生互動對大學生交流能力發展有顯著影響[18]。國內學者也認為生師、生生互動對大學生發展具有積極影響,但就影響差異而言有不同的看法。史靜寰認為生生互動對大學生能力發展的預測作用更大[19],而在陸根書的研究中生師互動的效果更強[20]。從現有研究來看,學者們普遍認為積極的生師互動、生生互動能夠有效促進大學生能力發展,但在兩種互動影響的差異大小上存在爭論。

(三)院校歸屬感效應

院校歸屬感是指學生感覺到自己是學校中的重要成員,被他人支持、關心、接受和尊重的一種情感。學生若感受到歸屬感,將更可能發揮出自己最大的學習潛能。Finn設計了“認同-參與”模型解釋學生與學校的疏離,“認同”與“參與”分別指學生對學校的認同度和在校各項活動的參與程度。活動參與直接影響學生學業發展,認同度與歸屬感來源于學校支持(如生師、生生互動),且作用于活動參與,進而提升學生學業成就,相反,沒有學校支持就會產生疏離感[21]。Strayhorn提出大學生歸屬感假說,即學生在大學期間與不同人和事物的接觸中,會產生不同程度、不同類型的歸屬感。就校內活動而言,發生于教室、實驗室或校園中的不同活動對院校歸屬感形成的影響程度是不同的[22]。汪雅霜等人在調查中印證了生師、生生互動對歸屬感的積極影響[23],包克冰、王雨田分析了歸屬感的提升對學生心理成長、學業發展的積極作用[24-25]。但當前關于校園互動、院校歸屬感和學生發展三者間作用機制的研究依然較少。

綜上分析,就促進大學生能力發展而言,積極的生師、生生互動和院校歸屬感均有正向作用,同時院校歸屬感的形成受兩種互動影響。但現有研究在以下方面稍顯不足:其一,生師、生生互動影響大學生能力發展存在何種機制,院校歸屬感是否存在中介效應需要進一步檢驗;其二,生師、生生互動對能力發展的影響是否存在差異,在哪些維度存在差異,需要進一步探索。因此,本研究以學生的院校歸屬感為中介效應,通過構建生師互動、生生互動對大學生能力發展影響的結構模型和多元回歸模型,探究機制和比較差異。具體概念方程模型如圖1所示:生師互動、生生互動對學生能力發展有直接影響外,還通過院校歸屬感這一中介對學生能力發展產生間接影響。其中生師互動、生生互動為自變量,院校歸屬感為中介變量,大學生能力為因變量。綜合現有研究結果與不足,本研究提出五個研究假設:假設一,積極的生師、生生互動對大學生發展具有正向預測作用;假設二,生師、生生互動對不同能力的預測作用存在差異,生師互動對研究與認知能力的預測作用更大,生生互動對交流與交往能力預測作用更大;假設三,院校歸屬感在生師、生生互動影響大學生能力發展中起中介作用,影響路徑為“生師、生生互動→院校歸屬感→大學生能力發展”;假設四,作為校內活動,不同互動類型對院校歸屬感的形成作用存在差異;假設五,院校歸屬感在不同互動類型影響學生發展中的中介作用也存在差異。

二、研究方法與過程

(一)研究樣本與測量說明

本研究數據來自2018年H大學本科生就讀經歷調查項目,調查對象為H大學全日制本科生。調查采用網絡方式,共收回問卷4 798份,其中數據完整的有效問卷4 439份,有效率92.5%。問卷采用六點等級量表,生師、生生互動應答選項從“從不”到“頻繁”分為六個等級,分別賦值1~6,院校歸屬感應答選項從“非常不同意”到“非常同意”分別賦值1~6,大學生能力發展應答選項從“非常差”到“優秀”分別賦值1~6。對于大學生能力發展的測量,因為學生入學時采用同樣的問卷調查了其能力水平,因此學生能力發展以入學到2018年兩個時間點的能力增值作為度量指標。

(二)問卷結構與信效度分析

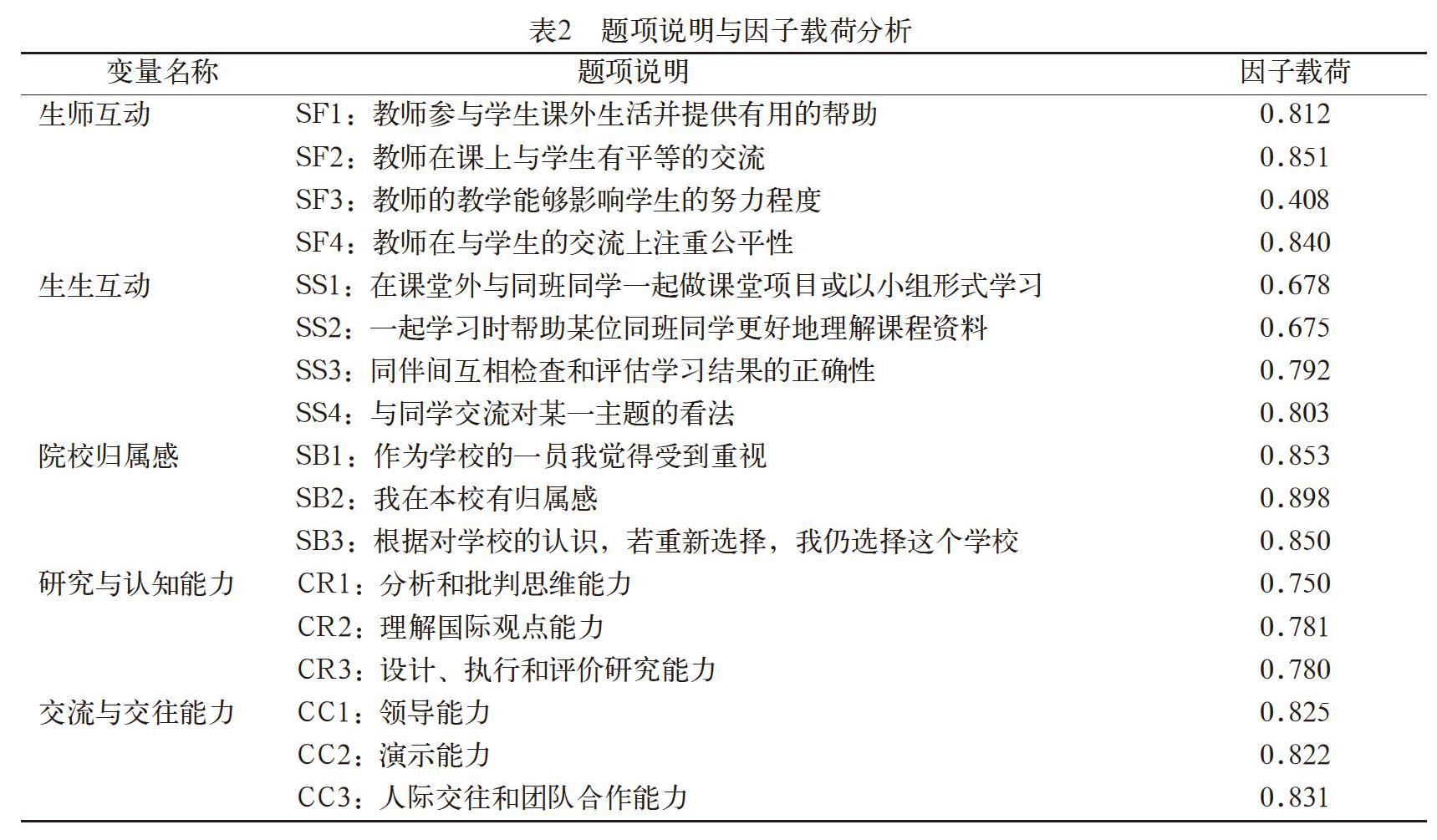

“本科生就讀經歷調查”項目包含較多調查內容,為確保研究變量測量的信效度,我們進行了兩次信度檢驗和因子分析,第一次數據分析后刪除了各組因子載荷低于0.4的觀察項目,生師互動、生生互動各保留了四個題項,院校歸屬感、研究與認知能力和交流與交往能力各保留了三個題項。對保留題項再進行信度檢驗與因子分析,表1為問卷KMO檢驗和核心變量信度分析結果。KMO值為0.834,說明問卷題項的相關性較高,問卷結構較為合理。信度分析結果表明各核心變量的一致性系數α值均高于0.7,量表信度符合測量學要求。

表2呈現了各核心變量的觀察項目,同時呈現了第二次因子分析后各觀察項目的因子載荷。從中可以看出所有項目的因子載荷介于0.408~0.898,絕大部分題項的因子載荷高于0.6,因子載荷較高。

(三)數據分析過程

首先,對四組主要變量進行描述性統計分析。其次,采用Mplus7.0完成結構方程模型分析,檢驗生生互動、生師互動、院校歸屬感和大學生能力發展之間的關系,分析院校歸屬感在兩種互動對大學生能力發展中的中介效應。最后,運用SPSS22.0進行多元回歸分析,將研究與認知能力、交流與交往能力以及各項具體能力作為因變量,生師、生生互動作為自變量,探究生師、生生互動在不同能力中的影響差異。其中,研究與認知能力、交流與交往能力發展水平以及生師、生生互動的頻繁程度分別用各組觀察變量的平均值進行測度。

三、研究結果

(一)變量描述性統計與相關分析

生生互動、生師互動、大學生能力發展和院校歸屬感的描述性統計與相關分析結果如表3所示。首先,生師互動頻率明顯高于生生互動,同時生生互動的個體差異性大于生師互動。其次,學生院校歸屬感較高,但不同學生的歸屬感存在較大差異。學生能力呈正向增長,增長幅度不大。對比來看,生師互動與能力發展、院校歸屬感的相關性均高于生生互動,四者具有顯著的正相關關系,滿足中介效應檢驗的前提條件。

(二)模型擬合結果

本研究構建的結構方程模型如圖2所示,模型擬合結果如下:X2為2008.702,自由度為113,X2/df為17.8,絕對擬合指標RMSEA為0.061,相對擬合指標CFI和TLI分別為0.927和0.912,SRMR為0.054,結果表明模型擬合良好。

數據分析結果表明,生師、生生互動和院校歸屬感均能夠正向預測大學生能力發展,三者對能力發展的方差解釋能力達到45%左右,假設一成立。其中生師互動(β=0.182,P<0.001)和生生互動(β=0.162,P<0.001)的預測作用均高于院校歸屬感(β=0.100,P<0.001),兩種互動類型在預測作用上雖有差異,但差異值不大。就生師互動、生生互動對歸屬感的影響來看,生師互動明顯高于生生互動(β=0.328,P<0.001;β=0.143,P<0.001),假設四成立,說明不同互動類型對院校歸屬感的形成具有差異,且生師互動效果更大。

(三)院校歸屬感的中介效應檢驗

院校歸屬感在生師、生生互動與大學生能力發展間的中介效應如表4所示。生師、生生互動對大學生能力發展的總效應分別為0.215和0.176,說明生師與生生互動越頻繁,大學生能力提升越大。生師、生生互動到大學生能力發展的鏈式中介效應的95%置信區間分別為[0.021,0.045]和[0.009,0.022],區間不包括0,表明該模型的中介效應顯著,說明本研究的假設三成立。對比分析來看,歸屬感在生師互動對大學生能力發展的影響中中介效應明顯高于生生互動,中介效應值分別為0.033和0.014,其中,在生師互動中的中介效應占總效應比重的15.3%,假設五成立,說明院校歸屬感在不同互動類型對能力發展的影響中的中介效應具有差異,生師互動中的中介效應更強。

(四)各項能力的回歸分析

運用SPSS22.0對大學生各項能力分別做多元回歸分析發現,生師互動與生生互動對大學生各項能力的影響存在差異,結果如表5所示。

分析發現,生師與生生互動對大學生各項能力發展均具有顯著的正向預測作用,雖然兩者作用有大小差異,但均是有效的預測指標。比較來看,不論是研究與認知能力,還是交流與交往能力,生師互動的解釋作用均大于生生互動,β值分別為0.179和0.124(P<0.01)、0.193和0.119(P<0.01),結果不能驗證假設二:生師互動對研究與認知能力作用更大,生生互動對交流與交往能力作用更強。就六項具體能力來看,與總體預測結果相同,兩者均是正向預測的有效指標,比較來看,生師互動預測的系數值更高。在演示能力上,兩種互動的預測作用差異最大,β值為0.190和0.106(P<0.01)。理解國際觀點能力次之,β值為0.128和0.072(P<0.01)。在設計、執行和評價研究能力的預測上差異最小,β值分別為0.154和0.126(P<0.01)。

四、討論與結論

(一)生師、生生互動對大學生能力發展具有顯著影響,院校歸屬感具有顯著中介效應

研究結果表明,作為行為投入的生師、生生互動與作為情感投入的院校歸屬感均是促進大學生能力發展的正向因素,總的方差解釋能力約為45%。三者對學生發展的正向作用是學界的共識,多位學者就其影響機制作出解釋:Tinto認為良好的生師、生生互動提高了學生的課堂參與度和人際交往,進而促進學生發展;Finn的“認同-參與”理論也強調歸屬感通過提升學生參與度,影響學生的發展。不同于以往學者以“學生參與度”為中介作用的研究,本研究分析發現,院校歸屬感在生師、生生互動影響學生能力發展中存在中介效應。從現實來看,高校學生主要接觸的人群多是任課教師和同學,與教師、同學的互動是其歸屬感的主要來源。依據Taifel和Turner的理論來看,當個人對某一社群產生歸屬感時,會對該社群作出積極評價,同時更加積極地看待自己所屬的社群,因而在社群中獲得良好結果[26]。學生在生師、生生互動的行為投入中獲得能力發展的同時,也增強了對學校社群積極的認同感,進而,更多的積極評價與情感投入促進能力的提升,因此院校歸屬感是互動活動促進學生能力發展的中介因素。整體來看,本研究構建的結構方程模型清晰地解釋了四者之間的作用機制,即生師、生生互動對大學生能力發展有直接影響,還通過院校歸屬感對大學生能力發展產生間接影響。這與既有研究呈現較大不同。

(二)相較于生生互動,生師互動對大學生院校歸屬感的影響效應更大

生師互動與生生互動對院校歸屬感提升效果的差異一直存在爭議。本研究結果顯示,生師互動對大學生院校歸屬感的提升明顯高于生生互動。Strayhorn的歸屬感理論指出,不同校園活動對歸屬感的提升程度取決于學生在活動中感受到的學校支持程度。這可用于解釋生師互動與生生互動對院校歸屬感影響的差異。具體分析來看,學習中的生生互動強調自主學習,課外活動中的生生互動注重自我管理,學校的支持作用不甚明顯。以生生互動較多的社團活動為例,學校在為社團發展提供環境支持的同時,往往會對其活動場地、時間、形式嚴格審批管理[27],導致學生感受到的支持大大降低。而生師互動明顯不同:一方面,教師是學校辦學水平和層次的主要體現,學生對教師的認同會直接產生對學校的歸屬。另一方面,生師互動的“場域”為教室、實驗室和學術項目等,是學校提供條件支持的直接表現。因此,師生互動場域涉及更多學校支持,其對院校歸屬感的提升效果更為明顯。

(三)就大學生能力發展的促進效果而言,生師互動的作用也較生生互動更大

本研究中,不論是結構方程模型中的直接或間接影響,還是多元回歸模型中各項具體能力的影響分析,生師互動的影響效果均高于生生互動。就直接影響的差異來看,生師互動效果更強,這與國內學者陸根書的研究一致,他也認為可能是由于國內學生在能力發展上更多的依賴老師指導[28](P51-58)。就間接影響的差異來看,一方面,上述提到的生師互動對院校歸屬感的提升效果更強,學習情感投入更多,進而對能力發展的影響更大。另一方面,從國內學者趙必華的觀點來看,生師互動使學生感受到了學校的關心與愛護,產生依戀和歸屬感,歸屬感又使學生信守了為學校增光添彩的承諾,進而在能力發展上取得良好成效[29]。生生互動與學校對學生的承諾關聯較低,因而歸屬感在生生互動影響學生發展中的中介效應低于生師互動。就各項具體能力而言,生師互動的影響也強于生生互動。其中,兩者對演示能力影響的差異最大,一方面可能是因為教師與學生的互動集中于課堂,而課堂中學生回答問題或學習成果匯報等互動,均是提升學生演示能力的有效途徑。另一方面,學生在與教師的交流中,往往會謹慎的組織語言確保準確表達,間接培養了學生的演示能力。在領導能力上,生師、生生互動的影響差異較小,可能是教師對學生領導能力的培養側重于認知指導,而生生互動往往會促進學生領導實踐能力的發展,兩者均是有效促進領導能力發展的途徑。

五、促進大學生能力發展的對策與建議

(一)拓展生師互動途徑、提升生師互動質量

本研究多方面分析表明,生師互動對促進大學生能力發展的效果更為明顯。因此,提升生師互動質量、拓展生師互動途徑是促進大學生能力發展的重要因素。課堂教學互動是當前高校師生交流與互動的主要途徑,教學互動質量取決于教師與學生的互動方式、互動頻率、互動深度等因素。當前,我國大學多采取走班授課模式,使得生師互動主要以課堂教學互動為主,互動機會有限,特別是本科教學,加強生師互動存在較大“增長空間”。一方面,大學應加強制度建設讓學生走近教師,廣泛開展本科生導師制,打造專兼結合的導師隊伍,創造條件讓學生參與教師科研活動。另一方面,大學完善服務支持體系讓教師走近學生,發展教師指導社團制度、走訪宿舍制度等。從國際經驗來看,提升師生互動質量、拓展互動途徑是促進學生發展的基本經驗。例如,加州大學伯克利分校要求獲諾貝爾獎的教師給一年級新生上課[30],深化師生互動質量;美國特拉華大學開發師生互動系統——Canvas或Sakai[31],以此促進生師交流與互動,進而促進學生發展。

(二)以學生發展為著力點,提升生生互動品質

從實際來看,大學生活中生生互動廣泛存在[28](P51-58)。但研究顯示,其促進學生能力發展的作用較小,由此可見當前高校的生生互動存在“量”足而“質”不足的問題。一方面,良好的生生互動并未有效促進學生發展,如課內外的小組合作活動中,總有學生游離于互動之外[32]。另一方面,不良的生生互動阻礙了學生發展,如大學生宿舍集體通宵打游戲等不良互動。因此,提“質”的關鍵在于互動中要真正做到關注學生發展。教師要善于引導課堂上的生生互動,以課程學習與學生發展為導向,確保學生積極有效參與。學校既要開展有效的學生活動吸引學生,同時要注重采用有效措施正向引導生生互動,避免不良發展傾向。學生則要積極參與課堂上的同伴互動與合作學習,課下嚴格要求自己,在積極的生生互動中實現共同發展。

(三)在互動式參與中增強學生的院校歸屬感

本研究發現,院校歸屬感是生師、生生互動促進大學生能力發展的重要中介途徑,在互動式參與中培養學生的歸屬感,應是促進大學生發展的有效途徑。學生在生師互動中的參與感來源于教師對其關注度,因此教師要樹立“以生為本”意識,在教學上注重學生成才,生活上注重學生成長。生生互動對院校歸屬感的提升需要發揮學生自治組織的作用,包括班級、社團和學生會等。自治組織要為學校代言,展示學校為學生發展所做的努力,解釋學生對學校工作的疑惑,促進學生對學校的理解。此外,史靜寰等學者在調查中發現,校園環境支持度是學生對學校滿意度最大的影響因素。因此,增強歸屬感也要加強學生與學校、職工的互動。學生參與到校園環境建設,為發展建言獻策;提升職工育人意識,形成良好的教育氛圍;學校文化具有育人性特征,注重校園文化建設[33],亦是增強院校歸屬感的可行之徑。

(本文數據來源于湖南大學教育科學研究院校本研究中心,感謝徐丹,劉聲濤等老師在本論文寫作過程中的支持與幫助!)

參考文獻

[1] 楊學為.考試藍皮書:中國高考報告(2019)[M].北京:社會科學文獻出版社,2019.

[2] 鄔大光.重視本科教育:一流大學成熟的標志[J].中國高教研究,2016(06):5-10.

[3] Bok D.Our Underachieving Colleges:A Candid Look at How Much Students Learn and Why They Should Be Learning More[M].Princeton:Princeton University Press,2006:900-902.

[4] 杜偉宇,張振新.智力產生和發展的源泉:社會互動[J].教育探索,2005(08):58-61.

[5] Byler B L,Byler L F.Analysis of Student Teacher Morale Before and After Student Teaching[J].Journal of the American Association of Teacher Educators in Agriculture,1984(25):22-28.

[6] Miller T K,Prince J S.The Future of Student Affairs:A Guide to Student Development for? Tomorrows Higher Education[M].San Francisco:Jossey-Bass,1976:3-4.

[7] 杜瑞軍,周廷勇,周作宇.大學生能力模型建構:概念、坐標與原則[J].教育研究,2017(06):44-57.

[8] Chickering A W,Reisser L.Education and

Identity[J].International Journal of Children Spirituality,1993(02):207-219.

[9] 王靖,崔鑫.深度學習動機、策略與高階思維能力關系模型構建研究[J].遠程教育雜志,2018(06):41-52.

[10] 徐芬,李春花.初中生認知能力對學業成就的影響[J].心理科學,2015(01):11-18.

[11] 沈紅,張青根.我國大學生的能力水平與高等教育增值——基于“2016全國本科生能力測評”的分析[J].高等教育研究,2017(11):70-78.

[12] 牛端,張杰鋒,方瑞芬.學習策略與人際交往能力對大學新生學校適應的影響[J].復旦教育論壇,2017(05):50-55,70.

[13] Astin W A.Assessment for Excellence:The Philosophy and Practice of Assessment and Evaluation in Higher Education[M].San Francisco:Jossey-Bass,1993:18.

[14] Vincent Tinto.Leaving College:Rethinking the Causes and Cures of Student Attrition(2nd)[M].Chicago:University of Chicago Press,1993:5-6.

[15] Ernestpascarella,Patrick Terenzini.How College Affects Students:A Third Decade of Research[M].San Francisco:Jossey-Bass,2005:18-60.

[16] Franklin M.The Effects of Differential College Environment on Academic Learning and Student Perceptions of Cognitive Development[J].Research in Higher Education, 1995(02):127-153.

[17] Carol A Lundberg.Peers and Faculty as Predictors of Learning for Community College Students[J].Community College Review,2014(02):79-98.

[18] Bruce Sacerdote.Peer Effects with Random Assignment:Results for Dartmouth Roommates[J].The Quarterly Journal of Economics,2001(02):681-704.

[19] 李一飛,史靜寰.生師互動對大學生教育收獲和教育滿意度的影響[J].教育學術月刊,2014(08):71-79.

[20] 陸根書,劉秀英.大學生能力發展及其影響因素分析——基于西安交通大學大學生就讀經歷的調查[J].高等教育研究,2017(08):60-68.

[21] Finn J D.Withdrawing from School[J].Review of Educational Research,1989(02):84-86.

[22] Terrell L Strayhorn.College StudentsSense of Belonging[M].New York:Routledge,2012,45-52.

[23] 汪雅霜,王芳.大學生學校歸屬感影響因素的實證研究——基于“國家大學生學習情況調查”數據分析[J].現代教育管理,2015(08):110-114.

[24] 包克冰,徐琴美.學校歸屬感與學生發展的探索研究[J].心理學探新,2006(02):51-54.

[25] 王雨田.集團化辦學下生生關系對學生學業發展的影響——學校歸屬感與跨校互動的中介效應[J].上海教育科研,2019(04):10-14.

[26] Taifel H, Turner J C.The Social Identity Theory of Ingroup Behavior.Psychology of Ingroup Relation[M].Chicago:Nelson Hall,1986:7-24.

[27] 管琳菲,孫養學.我國高校學生社團的建設與管理研究[J].教育理論與實踐,2018(15):22-24.

[28] 陸根書,胡文靜.師生、同伴互動與大學生能力發展——第一代與非第一代大學生的差異分析[J].高等工程教育研究,2015(05).

[29] 趙必華.生師互動何以影響大學生學習結果——學業挑戰性與學校歸屬感的中介效應[J].中國高教研究,2018(03):61-67.

[30] 教育部教育管理信息中心.美國伯克利加大校長田長霖訪問記[J].世界教育信息,1991(03):14.

[31] 龍琪.生師互動:源自美國的學理分析與經驗分享[J].復旦教育論壇,2016(01):93-99.

[32] 王爍.基于學生參與度的課程學習收獲實證研究[J].高教探索,2017(05):49-53.

[33] 范玉鵬,余小波.大學文化生態及其優化[J].大學教育科學,2018(06):13-18,120.

The Relationship Between Interaction in Education and Teaching and Competence Development of College Students:The Mediating Effect of Sense of School Belonging

YUAN Jian-lin? ZHANG Liang-liang

Abstract: Interpersonal interaction in education and teaching has an important influence on competence development of college students, however, its influence mechanism and internal function are still unclear. Based on the data of Student Experience in the Research University 2018 (SERU2018) in Hunan University, the structural equation model and sequential regression were used to explore the mechanism and difference of the influence of student-faculty and student-student interaction on competence development. The results indicate that: student-faculty and student-student interaction can positively predict competence development of students, while there is a stronger effect on the process of student-faculty interaction. Sense of school belonging plays a mediating role in the student-faculty and student-student interaction predicting competence development, while there is a stronger intermediary effect on the process of student-faculty interaction. Therefore, higher education institutions should focus on the quality of student-faculty interaction and expanding ways; guide in the direction of student-student interaction to pay attention to student development and enhance sense of school belonging to develop competence of college students in interactive participation.

Keywords: student-faculty interaction; student-student interaction; sense of school belonging; competence development of college students

(責任編輯? 陳劍光)