疫情下杭州市大學生體育運動研究

(浙江中醫藥大學 浙江 杭州 311400)

前言

歷史經驗告訴我們,重大流行性疾病爆發和持續會對人們的行為和體育行為產生顯著的影響。從“非典”到“甲型H1N1流感”再到目前仍然在全世界肆虐的新型冠狀病毒肺炎,人類的生命健康安全正在一次又一次地遭受嚴峻的考驗。重大流行性疾病屢屢爆發使人們對“增強體質,抗擊病毒”的認識不斷增強,不斷重視體育鍛煉,嘗試通過體育鍛煉來增強自身體質,增加抵抗疾病的能力。這是疫情對人們的運動行為產生積極影響的一面。但是重大疫情顯然也會對人們的體育運動參與產生不利影響,比如,對運動的條件限制、造成人們運動態度消極等,一定程度上降低了人們參與體育運動的積極性。

進入新世紀以來,我國體育事業取得了長足的進步,人們的體育鍛煉意識不斷增強,人們的身體素質也有了明顯改善,體育運動能力和水平有了質的的飛躍。但是在新冠疫情仍沒有完全消除的情況下,我國全民健身發展面臨較大的挑戰同時也擁有更多的機遇。雖然疫情期間包括大學生在內的所有居民,其戶外聚集性的體育運動受到了很大的限制,不過又有利于人們加強對體育運動的認識和了解。一方面,大學生健康發展與體育運動關系密切,因為合理的體育運動能鍛煉大學生的思維,提高身體素質,促進身心健康成長,進而幫助大學生更加積極健康的生活學習;另一方面,體育運動與疫情防控也有直接關系。因為合理的體育運動能增強人民的疾病抵抗能力,減少感染的可能,所以當前大學生保持適當的體育運動對于疫情防控有重要意義。

本文以杭州市大學生為研究對象,通過調查研究和文獻檢索了解疫情期間大學生參與體育運動的情況,進而分析疫情下影響大學生體育運用的因素,最后提出合理建議,對大學生在疫情期間提高體育鍛煉能力和病毒抵抗能力有重要的參考意義,同時也有助于疫情防控和體育事業健康高效發展。

1、相關研究概述

1.1、關于新冠肺炎疫情對大學生體育運動參影響的研究

羅琳、曾曉進、廖欣、楊應乾調查發現,公眾開始關注疫情的時間與預防手段、認知維度呈正相關、與對新冠肺炎的基本認知呈正相關,公眾對疫情的應對方式與其鍛煉行為同樣呈正相關。這說明了疫情的確對公眾的運動情況產生了影響。

吳靜認為疫情防控期間人們的運動呈現出新的趨勢。運動的空間、時間、方式等都出現了不同程度的變化,傳統的運動從“社交性運動”轉為“個人性運動”,多人參與的運動被迫停擺;從“報復性運動”轉向“回心性運動”,運動從碎片時間中用來抵抗壓力的一種方式轉變為純粹為了自身的快樂。并作為一種“展演和儀式”的“微運動”在網絡上呈現。

1.2、關于疫情下大學生保持體育運動重要性的研究

束路西研究發現,我國大學生中約有三分之一的人存在不同程度的心理健康問題;體育社會學認為體育運動可以促進人的社會化,體育運動在引導人們規范行為的同時能有效干預心理健康問題。

孫威、楊志林、焦虎四從運動堅持的影響效果和運動行為堅持的管理干預等兩個方面對鍛煉堅持影響因素開展研究,研究認為,積極性運動成癮對個體的身心有益,個體本身能夠對運動進行有效控制。

孫宏斌認為高校休閑體育運動對大學生的身心健康有其重要性,運動休閑符合大學生個性需要,有利于增進大學生與自然界和社會的交流,是大學生生活方式的最佳選擇,對大學生生活方式的積極影響。

2、疫情下杭州市大學生體育運動狀況的調查

本次調研隨機對浙江中醫藥大學、浙江大學、浙江理工大學、浙江科技學院和杭州師范大學等高校的300名在校大學生發放了網絡問卷,實際回收272份問卷,有效問卷272份(男生148人,女生124人)。問卷重點對大學生的對自身健康狀況的認知、體育意識、運動頻率和運動時長幾個方面的內容進行了調查,具體結果如下:

2.1、杭州市大學生體質水平現狀

被調查大學生中有142人認為自身 “比較健康”,占比超過50%;有85人認為自己“非常健康”;剩余45人認為自己不夠健康,存在許多危害健康的行為。這組數據表示杭州市大學生對自身身體素質的評價整體處于良好水平,不過仍然有少部分大學生在疫情期間自我健康意識薄弱,忽視加強適度合理的體育健身運動,或對自身健康狀況存在一定認知,但只有少量的健康相關行為,體育運動的參與度也同樣較低。

2.2、杭州市大學生體育意識現狀

下圖1顯示出,有67.6%的大學生能夠在疫情期間堅持體育鍛煉,表示大部分大學生都有較強的體育意識;而32.4%的大學生沒有堅持進行體育鍛煉,其參與意識需要進一步增強。

圖1 是否堅持進行體育運動

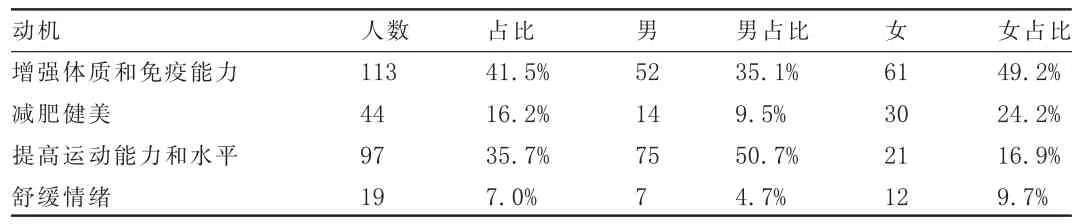

下表1顯示,疫情期間,杭州大學生參與體育運動的主要動機是增強體質和免疫能力以及提高運動能力與運動水平,其中三分之一左右的男生與近半數女生的動機為增強體質和免疫能力,超過半數男生參與體育運動的主要動機為提高運動能力和運動水平。少數大學生以減肥健美為目的參與體育運動,而以舒緩情緒為主要動機的人數較少,僅占總人數的7%。

表1 疫情下杭州大學生體育運動的動機

2.3、疫情下杭州市大學生體育鍛煉頻率

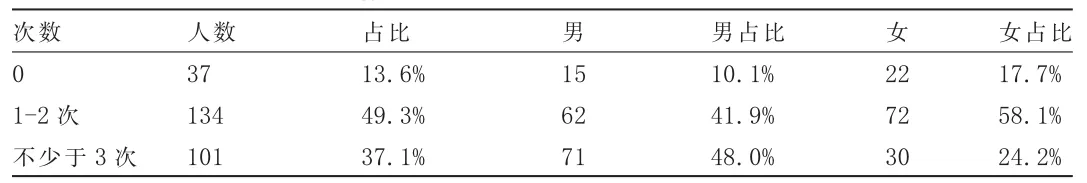

我國最新的體育人口標準要求體育鍛煉頻度要達到每周不少于3次,而從下表不難看出,參與調查的大學生中只有三分之一的學生達到了要求,其中,接近半數的男生和四分之一的女生達到了體育人口的評判標準。接近一半的大學生每周進行1-2次體育運動。有十分之一的男生和接近五分之一的女生從不參與體育運動。總體來看,男生的運動習慣比女生更好,杭州市大學生的體育鍛煉需要重視和加強。

表2 疫情下杭州大學生每周體育運動次數

2.4、疫情下杭州市大學生體育運動的時間

我國對體育人口的第二個評判標準是每次身體活動時間在半個小時以上。從下表3不難看出,接受調查的、每周會進行體育運動的杭州市大學生中,每次進行體育運動的時間以在30分鐘內為主,人數占比達到了五分之三;其次是運動時間在半小時到1小時之間,人數占比接近三分之一;只有少數的大學生每次運動時間超過1個小時。這表示目前杭州市的大學生參加體育運動的時間整體偏少,需要增加參與時間以提升體育運動的水平。而性別上的調查結果反映出,大部分女生的體育運動時間都在30分鐘以下,女生的身體素質水平需要加強。運動時間在半小時以內和超過半小時的男生人數基本相等。整體而言,杭州市大學生在疫情期間的運動時長普遍較短,需要對運動的方式、運動時長等進行合理的規劃,制定相應的計劃來提升運動的參與度,提升杭州市大學生的身體素質。

表3 疫情下杭州市大學生居家健身每次的活動時間

3、疫情下杭州市大學生體育運動能力和水平的影響因素

關于疫情下杭州市大學生體育運動影響因素的調查顯示,有約55.1%的大學生認為是懶惰在作祟,有46%的大學生認為沒有掌握科學的運動方法直接影響了自身體育運動的參與度,影響其體育運動能力與水平。另外,認為缺乏專業的指導、運動項目的不完善和對運動缺乏興趣的人數分別占比39.7%、26.1%和17.6%。透過這個結果,本文認為,疫情期間,影響杭州市大學生體育運動參與與運動水平的因素無外乎大學生個人、學校、家庭和社會四個方面的內容,具體分析如下:

3.1、大學生自身原因

從以上調查結果不難看出,懶惰是影響大學生體育運動參與度與水平的最主要因素,雖然疫情期間體育運動空間小、設施不完善且備受制約,但是大學生自身體育鍛煉意識差、惰性強仍然是最重要的原因之一。同時,互聯網、智能手機使用日益普遍,很多大學生癡迷于玩游戲、看微博和刷朋友圈等,看似娛樂休閑,但實際上是在浪費時間,長此以往,學生容易越變越懶散。我國體育教育自小學就已經開始了,不過多數大學生對體育運動方法、內容等缺乏系統的了解,難以對體育鍛煉引起足夠重視。長期缺乏行之有效的運動方法和適合學生個人的運動強度,難見成效,導致了運動的積極性降低。另外,有些大學生對體育運動的認知不正確,認為體育運動只是上上體育課,完成體育老師布置的任務,這與學校的體育課內容不夠豐富也有一定的關系。部分學校的體育課缺乏多樣性,這導致一些大學生對體育課和體育運動缺乏足夠的興趣,因此盡管疫情期間大學生空閑時間較多,但是真正進行適度且合理的體育運動的大學生并不多。

3.2、家庭因素

當代大學生多來自獨生子女家庭,這類家庭因為只有一個孩子,就會把孩子視為寶貝,有很多家長非常寵愛甚至溺愛孩子,不希望孩子受累,把他們變得很嬌貴,這就造成孩子在健康、教育、心理、生理、道德修養上存在缺失。有部分大人們覺得自己之前沒有完成自己夢想,就希望自己下一代可以在未來去幫助甚至代替他們完成,完成他們沒有完成的夢想。對孩子學習的要求很高,嚴格監督,很少讓孩子參與其他活動,孩子除了學習什么都不需要管。由于家庭中的溺愛,孩子們在成長過程中遇到些麻煩,就會不愿意吃苦,沒有沖勁,這種教育方式的出現導致他們在困難面前難以堅持,所以上了大學之后,課程相對于高中的減少,更容易出現懶惰的思想,只想混日子。這就使得部分大學生沒有大學生應有的活力,沒有堅持鍛煉的主動性和熱情。

3.3、社會因素

一方面,大學生就業壓力大。現代社會就業中的體力勞動日益減少,所以對大學生而言,更沒有什么專門目的性的鍛煉機會,所以只能靠休閑時間參加體育運動,從而強健體魄。當學生就讀初中、高中時,經常會遇到老師因為主要考試科目的拔高而占用體育課時間,這種情況減少了學生們鍛煉機會,使他們在學校里沒有機會去強身健體。同時,因為我國高校已經持續了多年的擴招,大學生數量激增,他們的就業壓力空前增大。很多大學生在疫情期間忙于充實自己和提升個人職業素養,而無暇花費足夠精力進行體育鍛煉;

另一方面,國家相關部門的重視度不夠。近幾年國家政府相繼出臺了一系列關于全民健身的政策,不過當前的社會大環境仍然存在著根深蒂固的“重智力、輕體育”發展的思想,這使得各階段學校都過度看重文化智力教育,而對體育課缺乏關注和重視。現在的大學生大多數都是已經經歷了12年左右的學校教育,受到的系統體育教育的時間少,再加上思想上沒有引起足夠的重視,所以他們在疫情期間也難以適度合理的進行體育運動。

3.4、學校

高校是大學生體育意識、體育技能培養或鍛煉最關鍵的影響因素之一,疫情下大學生體育運動水平產生了重要影響,具體體現在兩個方面:一方面,多數高校的體育教學資源不夠系統全面。很多高校相關行政管理部門對運動場和運動設施的了解不充分,在經費有限的情況下往往優先改善教室、學生食堂和學生宿舍等設施而忽視對體育設備設施的改造和升級。正所謂專業的事要由專業的人來完成,體育設備設施的搭建、改造與升級需要對其有一定了解的學校高層人員來提出建議,綜合考慮。同時,近些年我國高校持續擴招,體育資源日益顯得捉襟見肘。此外,不少高校為擴充經濟來源,不但對外有償開放健身房、網球場和室內羽毛球場館等,相對高昂的成本支出以及場館經常被其他民眾占據,造成疫情期間大學生參與體育運動的積極性有所降低;另一方面,疫情期間多數高校都開展了遠程線上教學活動,體育課相對文化課而言,開展時存在更大的難度和挑戰,無論是以直播形式進行的體育課還是以上傳運動視頻進行考核的體育課,成效相對于當面授課都低了很多,對大學生居家運動健身并不能產生太多積極的影響。

4、結論與建議

4.1、結論

(1)疫情期間杭州市超過九成的大學生每天參與體育運動的時間都在一個小時以內,而且男生體育運動的參與度、鍛煉時間和頻率等都比女生要高;

(2)杭州市大學生在疫情期間的體育運動行為與其對體育運動的認知密切相關,也就是說良好的體育認知能促進其體育運動行為,不過普遍存在知行不一的情況;

(3)體育運動空間、器材設施條件和疫情期間的出行管制等對大學生體育鍛煉產生了較大的影響。大學生獲得體育認知的主要途徑是高校、媒體,體育學習方式主要是網絡遠程課堂,學習效果比現實課堂要差。

綜合而言,大學生對于疫情期間居家健身的認識明確,增強體質提高免疫力以及提升運動能力與運動水平是他們健身的主要目的,疫情期間大學生每周主要參加1-2次的健身活動;每次時間在30分鐘以內,以中等強度運動與低強度運動為主;懶惰、不了解科學的運動健身方法、缺少專人指導、沒有健身內容、沒有興趣是影響大學生從事健身活動的主要因素。

4.2、建議

(1)加強居家體育鍛煉,并且以個人鍛煉為主要形式。疫情期間家庭室內、庭院和住宅小區空地等都是主要的體育鍛煉場地,不適合開展籃球、足球等多人聚集性運動項目。杭州市大學生應當根據自身實際情況選擇體育運動內容,制定科學計劃,然后循序漸進,合理利用家庭空間,采用多樣的健身形式;建議大學生每周進行不少于3次、每次超過30分鐘的體育鍛煉。運動時長超過一小時后應注意安全,防止因疲勞導致受傷的情況出現。同時大學生應加強科學健身知識的學習和獲取;

(2)在學校體育教學中,針對大學生居家體育鍛煉動機,豐富徒手素質練習內容,采用線下教學指導與線上教學視頻相結合的教學形式,發揮學校體育教學在提高大學生居家體育鍛煉認知中的主導作用。同時,高校要注重大學生的體能訓練質量,做到運動量的合理設計、運動時間的合理利用,善于采用訓練技巧,合理安排訓練內容,并將這些教學方法落實到具體的體育教學實踐中去。當然,體能訓練中要與訓練技巧相結合,才讓體能訓練充滿樂趣,促使大學生更好地進行體能訓練,保證體能專業素質的不斷提升;

(3)在家庭體育鍛煉中,父母應加強對子女體育鍛煉的認知教育,提高大學生對網絡健身內容的甄別能力,提高自身參加鍛煉的頻率,發揮家庭體育鍛煉在提高大學生居家體育鍛煉頻率中的引導作用;

(4)國家和社會等相關部門應當重視體育教育,加強用于體育鍛煉和發展體能的學校體育設施和場地建設,為大學生進行體育鍛煉提供保障;完善從事體育鍛煉意外受傷的社會保險和意外傷害保險體系,解除學生和家長的后顧之憂。同時,加強對體育信息傳播的管控,提高網絡健身內容的專業性和科學性,提供必要的鍛煉說明,提出鍛煉中的安全事項,發揮社會體育傳媒在提高大學生居家體育鍛煉認知中的指導作用,建立基于網絡平臺的家校社聯動促進機制,發揮網絡在居家體育鍛煉中的引導作用。促進大學生居家體育鍛煉行為的可持續發展。