畫家劉小東紐約漂流記

榮筱箐

似乎是老天故意要把他困在這個(gè)

被稱為“世界十字路口”的城市里,逼他回答站在命運(yùn)十字路口的人類

急于知道的一個(gè)問題:我們還回得去嗎?

劉小東從來(lái)沒想到自己這輩子會(huì)有被困在紐約的時(shí)候。

1993年第一次來(lái)到紐約參加《紅星照耀中國(guó)》集體畫展時(shí),他就很愛這所城市。那次他在這里住了十個(gè)月,和同為畫家的太太喻紅在這里登記結(jié)婚,他們的女兒劉娃在娘胎里的頭四個(gè)月也是在這里度過的。但那次他心里有底兒,什么時(shí)候想回國(guó)買張機(jī)票就能回去了。

這次就不同了,也是來(lái)參加畫展,也有太太和已經(jīng)長(zhǎng)大成人的女兒陪在身邊,可是疫情突降航線受阻,定好的機(jī)票被取消,他回不去了。“這是我的傷心所在,你有這個(gè)國(guó)家的護(hù)照,你是這個(gè)國(guó)家的人,應(yīng)該是想回去隨時(shí)都能回去。沒想到,真的就一點(diǎn)辦法都沒有。”劉小東說(shuō)。

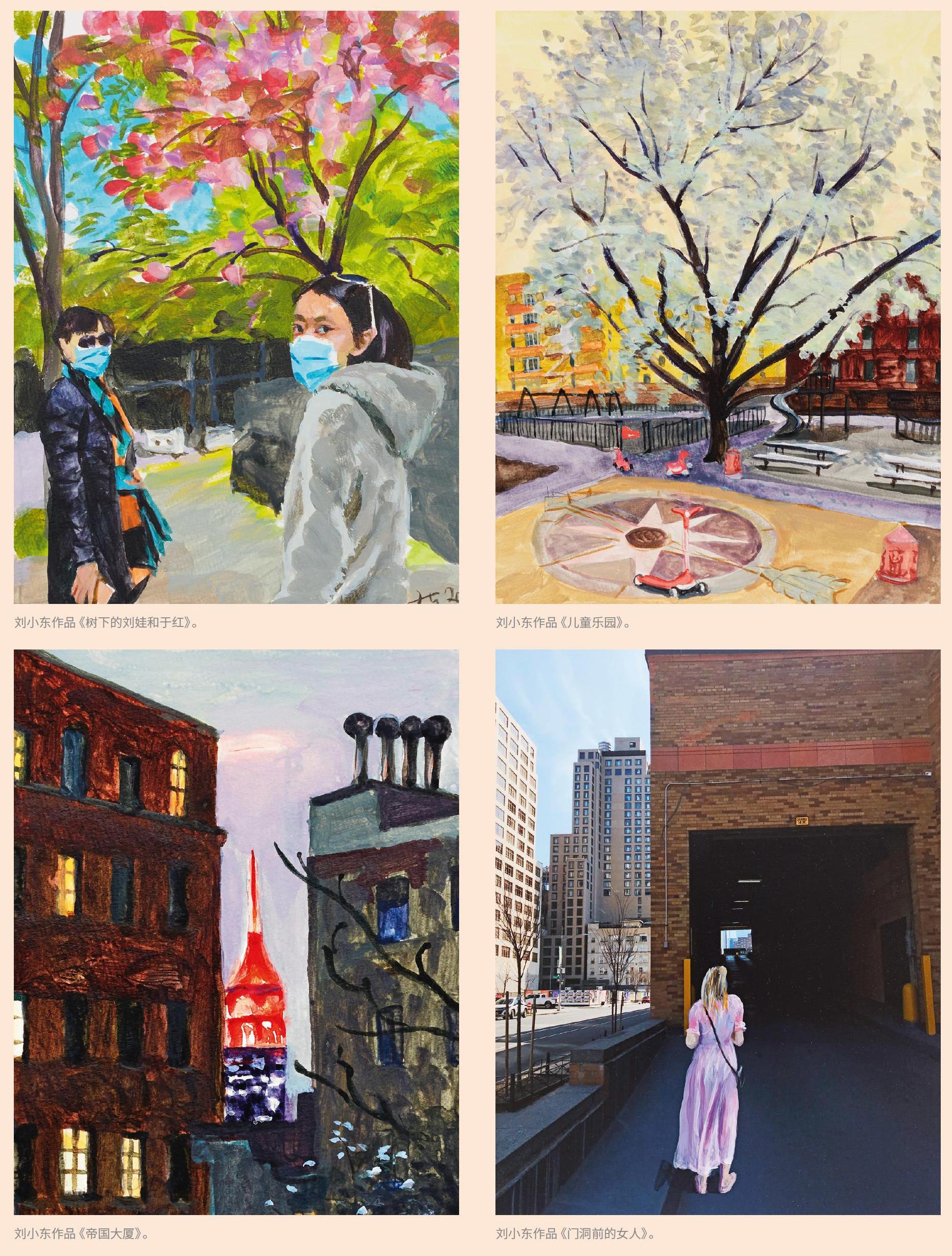

人在困境中總會(huì)想方設(shè)法突圍,對(duì)畫家,突圍的武器就是畫筆。4月1日開始,他差不多每天畫一幅水彩,都是紐約的街景,卻有著這個(gè)城市前所未有的靜和空。一樹繁花在空蕩蕩的街心公園里兀自盛開,一只鳥站在路中央一動(dòng)不動(dòng),一個(gè)人形單影只走過斑馬線,帝國(guó)大廈從樓群的縫隙里露出頭來(lái),亮著孤寂的燈。偶爾也有喧囂,一支浩浩蕩蕩的游行隊(duì)伍,一群人坐在草地上曬太陽(yáng),膚色黑白分明。這些畫大多數(shù)色彩溫暖卻讓人看著想哭。

疫情加上緊接著到來(lái)的黑人權(quán)益大示威把一個(gè)百年不遇的紐約推到他眼前,而由劉小東來(lái)記錄這樣的紐約差不多算是上帝之選。里森畫廊6月29日到7月11日為他辦了個(gè)網(wǎng)上個(gè)展,從這組作品里選出30多幅展出。《紐約客》雜志在對(duì)這次畫展的評(píng)論中說(shuō):“很難想象會(huì)有另一個(gè)人比這位藝術(shù)家更適合作為紐約這個(gè)歷史性春天的見證者了。他多年以來(lái)一直關(guān)注社會(huì)掙扎,以坦誠(chéng)、憐愛和尊重去畫每一個(gè)人,從中國(guó)西北玉礦的維吾爾族礦工到土耳其和希臘的敘利亞難民。”

但說(shuō)是“上帝之選”,也不只是因?yàn)樗鳛閷憣?shí)主義大家從普通人身上折射世事變遷的一貫藝術(shù)視角和筆法,更因?yàn)樗[藏在自己作品背后的思考,關(guān)于真實(shí)與虛偽、關(guān)于束縛和自由、關(guān)于文明的沖突和維系、關(guān)于個(gè)體命運(yùn)與人類的未來(lái)。雖然他只是默默地看,默默地畫,什么都不說(shuō),但正像一位著名藝術(shù)家在一篇對(duì)劉小東作品的評(píng)論文章里所說(shuō)的那樣,他表達(dá)的是“無(wú)言的立場(chǎng)”。

這些使得劉小東在這場(chǎng)疫情之前來(lái)到紐約,在疫情之中滯留此地似乎都成了順理成章的事。你甚至?xí)岩桑绻嬗刑煲猓遣皇抢咸旃室庖阉г谶@個(gè)被稱為“世界十字路口”的城市里,逼他回答站在命運(yùn)十字路口的人類急于知道的一個(gè)問題:我們還回得去嗎?

“逼著我見證歷史”

劉小東1月底從北京來(lái)到紐約,馬上轉(zhuǎn)機(jī)達(dá)拉斯。一年前他應(yīng)達(dá)拉斯當(dāng)代美術(shù)館之邀,到美墨邊境采風(fēng),在一個(gè)叫Eagle Pass的小鎮(zhèn),遇到了一個(gè)熱情的警察,“胖胖的,像鄰居大叔一樣,對(duì)我們特別好”。 劉小東跟警察約好,一年后回到當(dāng)?shù)禺嬎纳睿@次來(lái)是為了兌現(xiàn)承諾。畫完警察,他回到紐約,跟來(lái)這里進(jìn)行研究生面試的女兒和陪她前來(lái)的太太會(huì)合,并在這里等待參加達(dá)拉斯當(dāng)代美術(shù)館定于4月份為他舉行的個(gè)展開幕式。

3月美國(guó)疫情開始告急,緊接著很多航線停飛,劉小東原定在4月16日回北京的返程機(jī)票被取消了。接下來(lái)就是訂票、再延遲、延遲、再取消的一連串噩夢(mèng)般的折騰。4月18日,他在日記里寫道:“昨天機(jī)票被取消,晚上就夢(mèng)見到處買不到票。” 5月17日,他在日記中寫道:“干等29號(hào)回北京,飛機(jī)再延怎么辦?再說(shuō)吧,先發(fā)呆再說(shuō)。” 到了6月1日,隨著黑人權(quán)益示威的推進(jìn),他已經(jīng)知天命了,這一天的日記里他寫道:“疫情不減,又起紛亂,飛機(jī)斷航,逼我見證歷史。”

歷史在眼前展開得突如其來(lái)。

在紐約,劉小東一家三口蝸居在朋友在曼哈頓西村空置的一間小公寓里,一室一廳,總共面積不過50平方米。他盡量把軟禁般日子過出正常的節(jié)奏,“美國(guó)人都很放松,我也挺放松,該上街上街,該買菜買菜,只是路過一些地方突然發(fā)現(xiàn)這個(gè)城市沒人了。”

沒人的紐約只剩下憂傷,4月16日,他在日記里寫道:“經(jīng)過舊鐵路改造的空中走廊,無(wú)人;沿途時(shí)尚店,無(wú)人;幾個(gè)木偶模特在櫥窗里,長(zhǎng)長(zhǎng)的走廊,長(zhǎng)長(zhǎng)的街道。走到14街,蘋果店空空的。那家頭頂著一個(gè)老牛的牛排館也在風(fēng)中傻呆著,傷感,不想往前走了。” 這種空讓劉小東有一段時(shí)間情緒特別低落,多虧還有家人在身邊說(shuō)說(shuō)話,再有就是還能畫畫。“早晨起來(lái),很憂郁,就像得了抑郁癥一樣。這也是我為什么每天堅(jiān)持畫一幅水彩或者學(xué)半個(gè)小時(shí)英語(yǔ)——實(shí)在太無(wú)聊了。”他說(shuō)。

畫不能任意施展,公寓太小,油畫出身的他只能選擇用水彩表現(xiàn),“就一個(gè)小桌子,吃完飯一收拾就可以用來(lái)畫畫。” 可即使是方寸之間淡淡的傷感也能逆流成河。有一張畫叫《兒童樂園》,4月14號(hào)畫的,一個(gè)街心小公園里,秋千空著,長(zhǎng)椅空著,兒童玩具車東一個(gè)、西一個(gè),也都空著。只有公園中心的一棵樹,好像不知道人間出了大事似的,沒心沒肺開出滿樹白色的花朵。

“那是一個(gè)陰天的黃昏,這個(gè)公園離我住的地方很近,在一個(gè)酒莊對(duì)面。我好喝酒,每次去買酒都從這兒經(jīng)過。沒有疫情的時(shí)候,這里有很多小孩玩得特開心。那天去買酒,這里一個(gè)人都沒有,鐵門上了鎖,那棵樹卻開花了。有一種落寞的對(duì)比,從前很快樂的地方,現(xiàn)在很寂寥。我就圍著它拍了一些照片,用眼睛記住它的色彩,回家就畫。”

還有一張畫叫《不會(huì)飛的麻雀》,4月23號(hào)畫的,一只麻雀?jìng)?cè)身站在人行道中央,好像老僧入定一般。“那天我一出門,看見那只麻雀站在那兒一動(dòng)不動(dòng),我用手機(jī)給它拍照,手機(jī)離它只有一寸距離了,它也不動(dòng)。后來(lái)發(fā)現(xiàn)它受傷了,也可能是太老了,我就很想畫。人在困難的時(shí)候,比如你住在監(jiān)獄里,你會(huì)對(duì)一棵草充滿愛憐。在疫情中,生活非常簡(jiǎn)單,一草一木,一個(gè)羽毛的飄過,一片落花,平常你不在乎的,現(xiàn)在都會(huì)在乎。”

可是紐約在這個(gè)春天里,有的不只是空蕩的街、寂寞的樹和飛不動(dòng)的鳥,最讓劉小東關(guān)注的還是人。人,在或者不在,都是故事。

自在一點(diǎn)

1993年那次來(lái)紐約,劉小東在布魯克林租的筒倉(cāng)比現(xiàn)在這個(gè)還小,一進(jìn)門一張床,左手是個(gè)洗手間,洗手間前面一個(gè)小煤氣灶,僅此而已。可那時(shí)候日子過得挺樂呵,在德國(guó)參加畫展的喻紅飛來(lái)紐約跟劉小東會(huì)合,兩人在紐約市政廳登記結(jié)婚。在陳丹青的挽留下,兩人決定多待一段時(shí)間,體會(huì)一下真正的紐約生活。那時(shí)候喻紅大部分時(shí)間花在學(xué)外語(yǔ)上,而劉小東的作品已經(jīng)開始引起收藏家的關(guān)注,他舍不得把時(shí)間用來(lái)學(xué)外語(yǔ),天天蹭陳丹青的畫室畫畫。公寓雖然小,可朋友多,那時(shí)候如今中國(guó)藝術(shù)界很多腕兒級(jí)人物都還在紐約漂著,劉小東和喻紅的小房間很快就成了據(jù)點(diǎn),他們隔三差五就弄頓好吃的跟朋友們舉杯暢飲。

90年代是紐約治安最亂的時(shí)期,幫派橫行命案頻發(fā),可劉小東對(duì)此并沒感覺。給他留下最深印象的是紐約那種自由的氛圍。“那時(shí)候地鐵里到處都是涂鴉,晚上都是無(wú)家可歸的流浪漢。我也坐地鐵,去哈雷姆(編者注:黑人區(qū)),不害怕,感覺很親切,像中國(guó)的縣城,到處都是晃晃悠悠的大小伙子。我也年輕,那時(shí)候年輕人都崇拜籃球明星的穿法,老頭衫、Gap的大褲衩子,拎個(gè)塑料袋走遍天下。”

從那次以后,劉小東成了紐約的常客,有時(shí)候兩年來(lái)一次,有時(shí)候一年來(lái)兩次。紐約的街道慢慢地干凈起來(lái)了,新樓多了,地鐵里沒有涂鴉了,當(dāng)年一起喝過酒的藝術(shù)家朋友們大多都已經(jīng)回了國(guó),這個(gè)城市在歲月里按部就班地上演著自己的滄海桑田。可有一樣?xùn)|西始終都沒改變,就是這里的自由,即使在疫情壓頂?shù)臅r(shí)候也仍然如此。

“以前來(lái)紐約,辦展覽、開party,見到的都是藝術(shù)界的人,感受到的是藝術(shù)的自由;這次畫廊都關(guān)門了,游客也不來(lái)了,見到的都是本地老百姓,感受到的是老百姓的自由。疫情很嚴(yán)重,人們還出來(lái)遛狗,戴不戴口罩也沒人勉強(qiáng)你。”劉小東說(shuō)。雖然這種對(duì)自由骨子里的堅(jiān)守和不妥協(xié)讓美國(guó)人在這次疫情里付出了不小的代價(jià),但至少?zèng)]有出現(xiàn)小區(qū)里一人染疫,所有人都對(duì)他退避三舍的緊張氛圍,人的狀態(tài)比較放松。“人總是要做出選擇,安全是重要,但如果付出的代價(jià)太大,我可能也會(huì)生病。如果能活得自在一點(diǎn),活長(zhǎng)活短其實(shí)也沒關(guān)系。”

紐約之春

不過疫情帶來(lái)的人與人之間關(guān)系的緊張?jiān)诩~約也并非完全不存在。為了搜集創(chuàng)作素材,劉小東經(jīng)常需要在街頭拍照,街上人少了,人們開始變得警覺,拍照也不那么容易了,特別他還長(zhǎng)著一張中國(guó)臉。“疫情來(lái)了,人們也不太愿意搭理中國(guó)人,特朗普天天罵中國(guó),美國(guó)老百姓也相信他。有時(shí)候我拍人家的狗人家不愿意,你就知道了,這在平常根本不是個(gè)事兒。所以我拍人的時(shí)候都是在遠(yuǎn)處把鏡頭拉長(zhǎng),或者拍個(gè)背影。溜著邊兒走唄,見人家不高興咱就繞開點(diǎn)兒。”

有一次,劉小東走在街上突然被一輛急馳而過的車濺了一身水。他還以為是自己光顧著看建筑,誤走上了馬路,定睛一看又不是,自己明明在人行道上,離馬路牙子還有一米,而路上的積水也不過半米寬。這讓他覺得,那輛車可能是有意為之。“美國(guó)人還是挺講究開車文明的,一般不至于軋水濺人,我旁邊沒別人,我又是個(gè)華人,我想著可能就是那么回事。生了一會(huì)兒氣就算了,大城市都一樣,看不起外地人。”但他并沒有為這件事或這種情緒作畫,“繪畫不是訴苦,這沒什么好畫的。”

進(jìn)入5月,黑人弗洛伊德被警察壓頸致死之后,紐約街上開始人潮洶涌起來(lái),都是出來(lái)抗議示威的。劉小東的住所離紐約抗議示威的重要舞臺(tái)華盛頓廣場(chǎng)公園,以及在隨之發(fā)生的搶掠中受損嚴(yán)重的SOHO商業(yè)區(qū)都很近,他也因此目睹了這次示威中很多驚心動(dòng)魄的場(chǎng)面,他擅長(zhǎng)的“無(wú)言的立場(chǎng)”在對(duì)示威活動(dòng)的記錄中也發(fā)揮得淋漓盡致。

有一天,一支游行隊(duì)伍從他的門前經(jīng)過,過馬路時(shí),所有的車都停下來(lái)讓路。這時(shí)突然一個(gè)黑人開著輛敞篷豪車,超速奪路駛向示威人群,人們都大驚失色,劉小東趕緊拿起手機(jī)抓拍了好多照片。雖然沒人受傷,這個(gè)場(chǎng)景給他帶來(lái)了極大的震動(dòng)。

“示威開始后我一直在想該畫什么,如果畫游行隊(duì)伍,好像是百分百地支持示威。但這個(gè)場(chǎng)景,人們游行支持黑人,反倒是黑人開著富貴的跑車沖撞支持他們的人,那種矛盾性,展現(xiàn)了我心里的矛盾性:社會(huì)變化和它背后的原因是不是非黑即白的?政治正確里是不是也有很多說(shuō)不清楚的微妙的東西?那一瞬間,那些思考,我就沒放過,必須要畫。” 劉小東說(shuō)。在他描繪這個(gè)場(chǎng)景的作品《在我門前》里,戴著口罩的游行的人們看著這輛跑車沖進(jìn)人群,驚慌錯(cuò)愕,背景隱去了街道上的樹木或樓群,只剩一片說(shuō)不清道不明的氤氳之氣,有如霧里看花。

還有一張畫,畫的是家旁邊公園草坪上常見的年輕人健身景象,這天剛好是一黑一白兩個(gè)小伙子一起在做俯臥撐。“如果沒有這場(chǎng)運(yùn)動(dòng),這種景觀就很平常,可是在運(yùn)動(dòng)的背景下,就顯得很特別。這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)不就是黑人和白人之間的較勁嗎?”這張畫的名字叫《無(wú)題》,留出無(wú)限解讀空間。

里森畫廊那場(chǎng)畫展,名字也很有深意,英文叫Spring in New York,這個(gè)名字中文可以有很多譯法,比如不疼不癢的“紐約的春天”,而畫展正式定名卻選了革命色彩很濃的一種:“紐約之春”。

“這個(gè)靠你們?nèi)ダ斫猓鳛橹袊?guó)背景的話我覺得這個(gè)提法很有復(fù)雜性。現(xiàn)在紐約發(fā)生的這些事,推倒雕像、打砸搶,對(duì)于我們‘過來(lái)人就像無(wú)法無(wú)天的鬧革命一樣。但我們對(duì)人家的歷史也確實(shí)不了解,包括對(duì)哥倫布,作為一個(gè)中國(guó)人也不了解,也可能哥倫布就是政治利益樹立起來(lái)的假英雄,也可能他是這次黑人平權(quán)運(yùn)動(dòng)擴(kuò)大化的犧牲者,但這不是我作為一個(gè)藝術(shù)家分析的范疇。我所能做的就是在疫情階段,兩三公里視野之內(nèi),畫我力所能及的東西,我會(huì)盡量把我的觀點(diǎn)藏在復(fù)雜的背景里,而不去簡(jiǎn)單地評(píng)價(jià)這個(gè)運(yùn)動(dòng)的真?zhèn)位蚝脡摹!?/p>

有一張畫,叫《我陽(yáng)臺(tái)左側(cè)的歡呼聲》,畫的是紐約人在疫情高峰期間,每天傍晚一起為醫(yī)護(hù)人員鼓掌歡呼的場(chǎng)景。這是劉小東這次在紐約見到的最令他感動(dòng)的場(chǎng)景,“每到7點(diǎn)的時(shí)候,有一聲長(zhǎng)號(hào)吹起,有鼓敲起來(lái),所有的門窗都打開,大家有的上房頂,有的就在窗戶里拿著盆兒敲,我也跟著一起敲。敲完以后又有悠揚(yáng)的歌聲,錄音機(jī)里的歌。隔很遠(yuǎn)的窗戶,看不清臉,但每天那個(gè)時(shí)候都能互相看見,互相揮手,你知道他在,他知道你在,大家有一種心照不宣的愛,非常令人動(dòng)容。”

那幅畫里,日暮時(shí)分,余暉猶存,人們從自己的樓里探出頭來(lái),都是小小的影子,沒有膚色之別。

一出悲劇,一出喜劇

現(xiàn)在劉小東每天早上10點(diǎn)起床,吃完早飯跟著電視里的《老友記》學(xué)英語(yǔ),中午給家人做飯,下午畫畫,晚飯后出門散步,回來(lái)后上網(wǎng)看個(gè)電影,過了午夜開始喝點(diǎn)小酒自我放松,2點(diǎn)之前入睡。這個(gè)作息,除了學(xué)英語(yǔ),跟在北京的時(shí)候沒有區(qū)別。太太女兒陪在身邊,一家人小日子過得也挺溫暖。朋友往來(lái)比在北京時(shí)當(dāng)然少很多,但這也不是太大的問題。“又不是年輕小伙子了,年輕時(shí)離開朋友很難,現(xiàn)在準(zhǔn)備好一個(gè)人離開這個(gè)世界,挺好。” 56歲的劉小東說(shuō)。

如果說(shuō)想見誰(shuí),那就是老家的媽媽。在北京時(shí)整天忙事業(yè),回老家陪媽媽的時(shí)間不夠。可是就算沒有被困在紐約,劉小東也不確定他能見到媽媽,中國(guó)疫情期間管制嚴(yán),城市之間流動(dòng)障礙重重,一個(gè)朋友的母親在南京去世,朋友人在無(wú)錫,都沒能過去見最后一面。“很多人性的東西都被壓縮了,以后自在的日子會(huì)不會(huì)越來(lái)越少?我個(gè)人生活挺美滿的,沒有個(gè)人的憂傷,我所有的憂傷都跟這個(gè)有關(guān)。”

思鄉(xiāng)還是有的,但劉小東想念的并不是那些吃食玩意兒,而是別人說(shuō)的話甚至一個(gè)眼神都能懂的那種感覺。有時(shí)候,他會(huì)在手機(jī)上聽中國(guó)歌,從汪峰、周杰倫、李宗盛聽到西北民謠歌手張尕慫。“聽見這些歌會(huì)傷感,不知道歌曲帶來(lái)的情感會(huì)那么強(qiáng)烈。離開母文化時(shí)間久了,你對(duì)母文化的那種感受力會(huì)無(wú)限放大。”

這種藝術(shù)家與母體文化之間難以割舍的聯(lián)系就像風(fēng)箏的線一樣,是依托也是束縛。這些年,他走南闖北去畫畫,卡塔爾、以色列、格陵蘭、古巴、英國(guó)、美國(guó)、意大利。“我其實(shí)就是在鍛煉自己這點(diǎn)兒心智,作為一個(gè)中國(guó)人,我不知道我后半生的命運(yùn)會(huì)隨波逐流到哪里,萬(wàn)一因?yàn)槭裁丛蛭冶凰Τ隽酥袊?guó),我還能不能從事我熱愛的工作,也就是畫畫這點(diǎn)事?很多人說(shuō)離開母體你就會(huì)營(yíng)養(yǎng)枯竭,對(duì)于文藝創(chuàng)作,這是個(gè)真命題還是個(gè)偽命題,我要用我的一生去尋找答案。我至今沒有一個(gè)明確的答案,但我一直在思考,人生到底是事業(yè)重要還是自在重要?”

對(duì)于這個(gè)問題,劉小東或許不必馬上回答,旅行社已經(jīng)幫他訂到了10月份直飛北京的機(jī)票,如果不出意外,他應(yīng)該能趕回家享受北京的金秋。可是對(duì)于這個(gè)走到了2020年的紛亂的世界,“回去”就不是一張機(jī)票就能解決的問題了。

在6月12日的日記里,劉小東寫道:“2020年,我們知道世界不太平,世界亂了。我們都想這一年快快過去,在日歷上鏟除這一年,回到從前,即使從前也不完美。”那一天,新聞里說(shuō)波士頓的一座哥倫布雕像被砍了頭,劉小東傍晚散步時(shí)特意去了哈德遜河邊,遙望自由女神像,還在。“抱歉,我聯(lián)想多了……愿藝術(shù)長(zhǎng)存,文明永續(xù)。”他在這篇日記的結(jié)尾說(shuō)。

藝術(shù)和文明受到威脅了嗎?他說(shuō)他的確有此擔(dān)心。“社會(huì)情緒的變動(dòng),宗教的強(qiáng)勢(shì),不允許另一種觀點(diǎn)存在。社會(huì)越發(fā)展,人越回歸自己的根,為了保護(hù)自己的根不惜摧毀別的文明,這種現(xiàn)象在很多地方已經(jīng)發(fā)生了。”

藝術(shù)家對(duì)此無(wú)能為力。“我們現(xiàn)在已經(jīng)沒有選擇的能力了,有選擇能力的是政治家,我們只能感嘆現(xiàn)實(shí)像一幀幀電影膠片從你眼前掠過。我已經(jīng)不再相信歷史,只相信眼睛能看到的局部歷史,我把目力所及的歷史畫下來(lái),至少我沒有自己騙自己。”

劉小東說(shuō),看2020年前后的世界就像在看兩部電影,一出是喜劇,一出悲劇。喜劇里每一個(gè)鏡頭都不令人滿足,因?yàn)榻Y(jié)尾會(huì)更快樂;悲劇里每個(gè)鏡頭都值得珍惜,因?yàn)榻Y(jié)尾會(huì)更慘。“但不管世界往哪個(gè)方向走,現(xiàn)在都是最好的。”他說(shuō)。

對(duì)于一個(gè)曾經(jīng)說(shuō)過自己“始終對(duì)現(xiàn)實(shí)報(bào)以敬意”的寫實(shí)主義藝術(shù)家來(lái)說(shuō),這句話無(wú)疑是真心實(shí)意的。可面對(duì)一個(gè)如此殘酷的現(xiàn)實(shí)該如何報(bào)以敬意?如果我們回不去了,又該如何面對(duì)一個(gè)更加殘酷的未來(lái)?

“有兩種佛,一種坐蓮花座,他是走在前面帶著人們進(jìn)入極樂世界的;一種坐金剛座,他是留在最后,等人們都受渡之后才走。這種金剛座的佛給我特別深的觸動(dòng)。”劉小東說(shuō),“不管現(xiàn)實(shí)怎么殘酷,都讓我們留到最后吧,逃能逃到哪兒去呢?”