湖北國際物流核心樞紐機場2016年12月一次大霧天氣過程特征分析

王保 黃思先 張火平

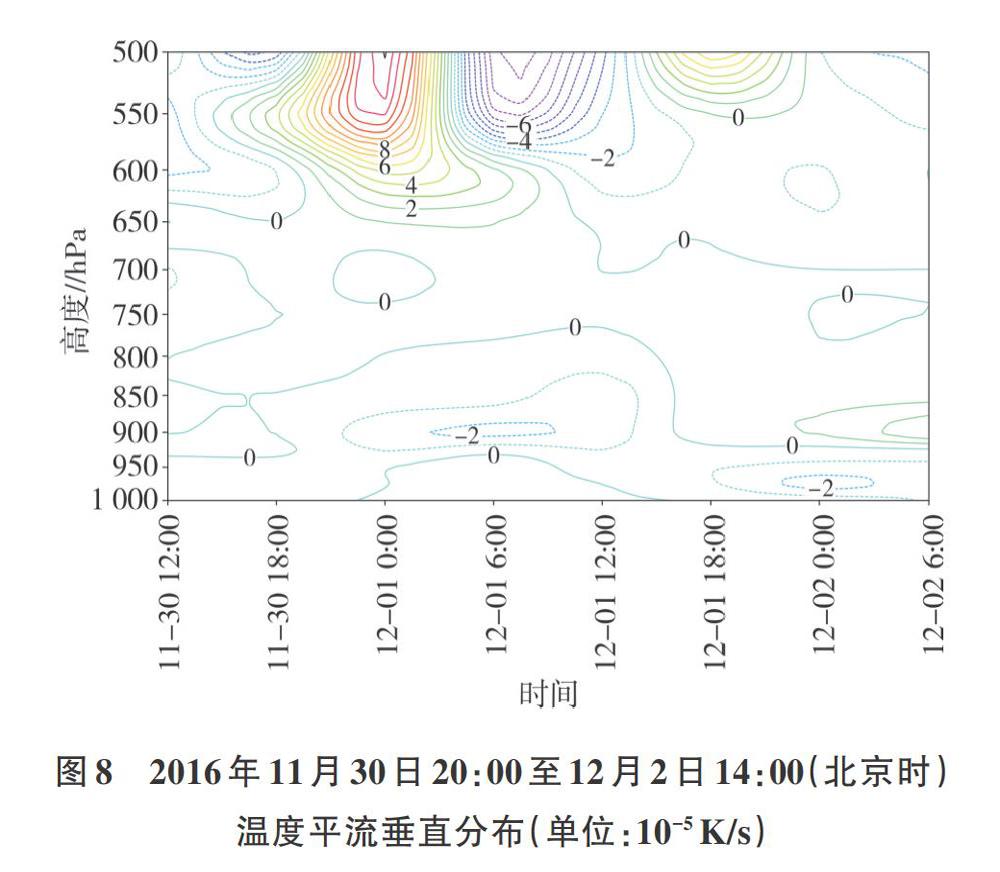

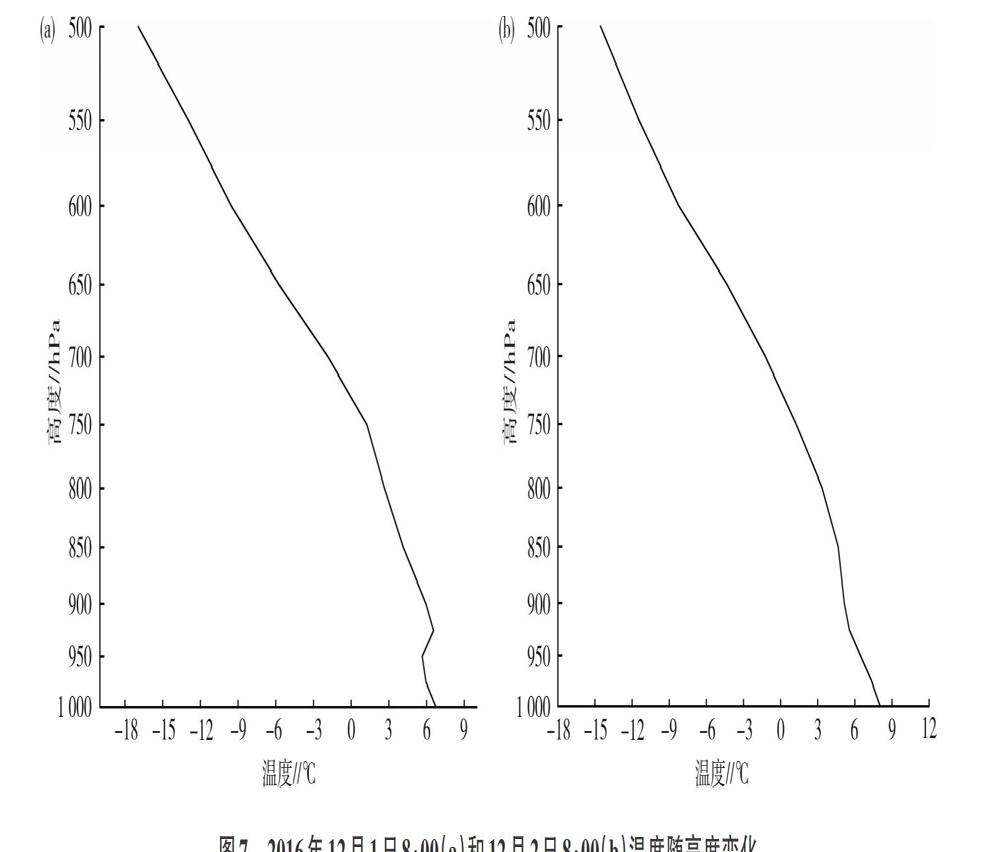

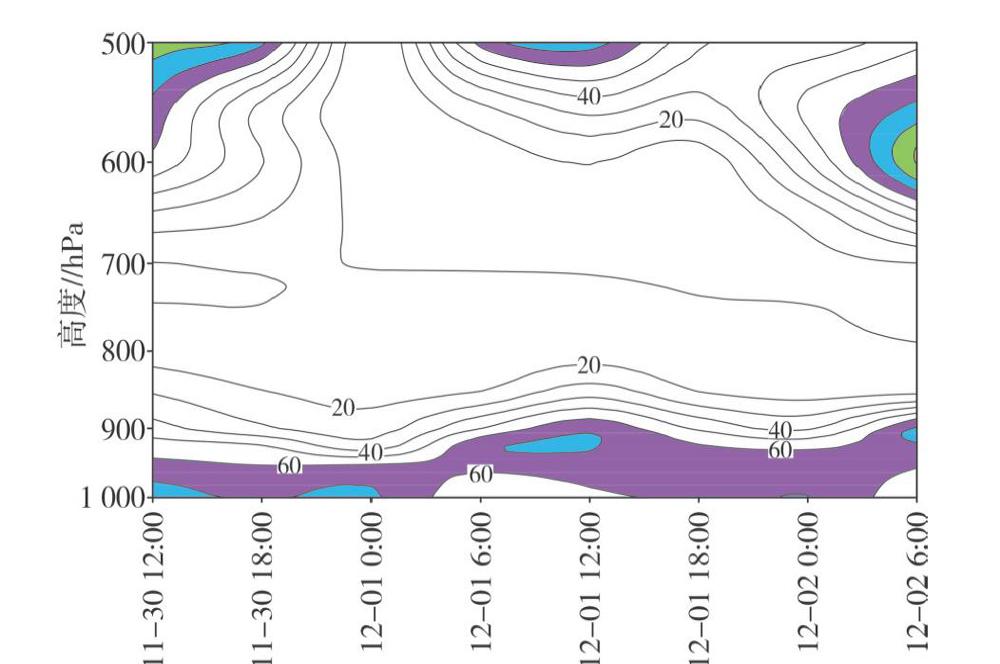

摘要:利用常規觀測資料、區域自動觀測站資料以及NCEP 1°× 1°再分析資料對2016年12月1—2日湖北國際物流核心樞紐機場1次大霧天氣過程進行診斷分析。結果表明,本次大霧過程是在高、中、低層天氣系統相互配合下出現的,具有明顯輻射霧特征;大霧階段地面10 m以風速小于1.0 m/s的偏東風為主,風速增大或風向轉為偏北風有利于霧的消散;對流層低層渦度和散度較小,中低層都以下沉運動為主;地面比濕維持在5 g/kg左右,溫度露點差在3 ℃左右,溫度露點差的急劇增大能表征大霧消散。大霧出現之前低層相對濕度維持在60%以上,800~600 hPa維持相對濕度小于20%的相對干區;950~900 hPa附近有逆溫或中性層結存在,在低層存在冷平流,中高層存在暖平流,并且冷平流從地面先隨高度增大,在上層轉為冷平流隨高度減小、暖平流隨高度增加,900 hPa附近存在的冷平流隨高度減小,在更小范圍內形成上暖下冷的穩定結構。

關鍵詞:大霧;下沉運動;逆溫層;上干下濕;湖北國際物流核心樞紐機場

Abstract: A foggy weather process at Hubei International Logistics Core Hub Airport on December 1st to 2nd, 2016, was analyzed by using the data of regular observation, regional automatic observation station and NCEP 1°×1° reanalyzed data. The results showed that the process of fog appeared under the cooperation of the high, middle, low level weather system, and has obvious characteristics of radiation fog. In the fog stage, the 10 m wind on the ground was dominated by a partial east wind with a wind speed of less than 1.0 m/s. The situation that wind speed increased or the wind direction turned to a northerly wind facilitated the dissipation of fog. The vorticity and divergence of the lower troposphere was small, and the middle and lower layers were dominated by downdraft. The relative humidity of groud surface was maintained at about 5 g/kg, and the temperature dew point difference was about 3 °C. The sharp increase in temperature dew point difference can indicate the dissipation of fog. Before the appearance of heavy fog, the low-level relative humidity was maintained more than 60%, a relatively dry areas with relative humidity of less than 20% was maintained between 800 hPa and 600 hPa; There was an inversion layer or neutral layer junction near 950 hPa to 900 hPa, and there was a cold advection at the lower level and a warm advection at the middle and upper levels,? the cold advection increased from the ground to the height,? then the upper layer turned into the tendency that the cold advection decreased with height and the warmer advection increased with height. The cold flow near 900 hPa decreased with height, forming a stable structure with warm and cold in a smaller range.

Key words: fog; downdraft; inversion layer; upper-layer dry and lower-layer wet; Hubei International Logistics Core Hub Airport

2016年4月6日,國家民航局正式批復《湖北國際物流核心樞紐機場選址報告》,標志著項目正式落戶鄂州。湖北國際物流核心樞紐機場作為一座貨運為主、客運為輔的運輸機場,氣象條件對航班正常起飛降落的影響不容小覷。由于氣象要素的不適航,造成機場航班延誤、取消和備降,甚至由于氣象要素的突然變化,對飛機在降落及起飛時的飛行狀態造成嚴重影響,從而發生復飛、沖出跑道,甚至更加重大的不安全事件乃至飛行事故,對人民生命財產安全造成巨大的災害[1]。

目前國內外學者對機場低能見度天氣氣候特征、天氣學特征及預警預報方面做了一定的研究。Naegele等[2]分析了美國西部和西南部城市的機場能見度資料,得出影響能見度的4個因素分別為硫酸鹽、人口增長、測量標準和天氣要素(如高壓、逆溫、 靜風等)。趙熙等[3]利用濟南機場2010—2016年逐時地面觀測資料和跑道視程資料,應用數理統計方法對低能見度(VIS≤800 m)、低跑道視程(RVR≤550 m)和 ≤400 m RVR出現的月、日特征及其之間的關系進行對比分析,得出低能見度和低RVR持續時間和出現次數呈負相關的結論。慕熙昱等[4]對南京祿口機場低能見度天氣進行了統計分析,結果發現祿口機場能見度表現出明顯的季節和次季節變化特征,呈雙峰雙谷結構,這種特征的形成與近地層大氣的溫度、濕度和層結有密切關系。一些學者對虹橋機場[5]、鄭州機場[6]、白云機場[7]、成都雙流機場[8]和浦東機場[9]的低能見度天氣特征的分析也得出類似的結論。徐海等[10]、張恒德等[11]、吳彬貴等[12]、濮梅娟等[13]均選取了一次典型低能見度天氣過程,對低能見度過程的特點和水汽層結物理量等進行了詳細分析。對低能見度的預報預測,一些學者也進行了大量研究[14-16]。

鑒于針對湖北國際物流核心樞紐機場的低能見度天氣研究較少,本研究采用該機場氣象站常規觀測資料、區域自動觀測資料及NCEP 1°×1°再分析資料對湖北國際物流核心樞紐機場低能見度天氣進行分析,以期為機場建設和后期氣象服務作參考。

1 過程概述

利用鄂州機場氣象站逐小時自動觀測資料,繪制鄂州機場2016年11月30日20:00至12月2日12:00的能見度演變圖。從能見度的演變看,12月1日凌晨5:00能見度從1 000 m以上急劇下降至50 m以下,低能見度現象一直維持到上午11:00,至12:00迅速增大到1 000 m以上,其中能見度最低出現在5:00,為36 m;12月2日能見度驟降發生在凌晨1:00,此后能見度維持在50 m左右,持續到了10:00,其中能見度在2:00達到最低,為34 m,11:00之后能見度驟增到1 000 m以上(圖1)。此次過程主要發生在凌晨到早上,這時天空無云,地面熱量輻射降溫快,空氣濕度易達飽和狀態,利于形成霧,此次低能見度過程有明顯的輻射霧特征。

2 天氣形勢分析

2016年11月30日20:00時500 hPa高度場上(圖2a)中高緯度呈明顯的一槽一脊型,槽后西北氣流不斷將貝加爾湖附近的冷空氣向南輸送;中緯度高空槽位于湖北省東部,鄂州市處于高空槽底,即將轉為受高空西北氣流控制。700 hPa(圖2b)在湖北省西部有反氣旋環流,鄂州市此時受槽后西北氣流控制。850 hPa也為反氣旋環流,鄂州此時受偏北氣流控制。12月1日8:00,隨著高、中、低3層天氣系統逐漸東移,500和700 hPa轉受西北氣流控制,850 hPa(圖2c、圖2d)轉為東北氣流。至2日8:00,高空500 hPa仍然維持偏西氣流控制,低層700 hPa隨著系統東移,鄂州市處于低層反氣旋底部,受東北氣流控制,850 hPa風場此時由東北風轉為東南風控制,風速較小。整個大霧發生發展期間,在高、中、低層的系統影響下,鄂州市夜間少云的天氣特征為大霧的發生發展提供了有利條件。

分析大霧期間地面天氣形勢可知,從11月30日20:00至12月2日20:00,鄂州市一直維持較小的氣壓梯度,處于低壓底部的均壓場中,并且維持弱的偏東風。

3 物理量診斷分析

3.1 動力條件

3.1.1 地面10 m風場 對大霧過程的10 m風場進行分析可知,11月30日20:00(圖略)鄂州市附近風向為偏西風,風速在1.0~1.5 m/s;12月1日2:00風向仍維持偏西風,風速逐漸減小,為1.0 m/s以下;12月1日8:00(圖3a)鄂州市為濃霧持續階段,風向轉為偏東風,存在輻散,風速降到0.5 m/s以下;1日14:00風向轉為偏北風,風速逐漸增大到1.5~2.0 m/s,此時霧已消散。1日20:00風向又轉為偏東風,風速降至1.0 m/s以下;2日2:00(圖3b)風向仍維持偏東風,風速仍為1.0 m/s以下,此時段鄂州市能見度急劇降低,濃霧出現,該風向風速一直持續到2日8:00,也是鄂州市濃霧持續時段;至2日14:00,風向為東風且風速為1.0 m/s以下,此時段有利于濃霧的產生,風速增大或者風向轉為偏北風,霧也隨之消散。

3.1.2 渦度、散度及垂直速度 對大霧過程的對流層中低層的散度和渦度進行分析,12月1日2:00—14:00(圖4a)整個對流層中低層500 hPa以下基本維持渦度正值區,其中在900 hPa附近存在一個大于1.0×10-5 s-1的正值中心,僅在950 hPa以下存在低的渦度負值區。此時對應的散度分布為在500 hPa以正散度區為主,在850 hPa存在一個大于1.0×10-5 s-1的正值中心,低層950 hPa以下為弱的正散度區;1日2:00在800~900 hPa存在散度負值區間,隨著大霧的不斷發展,該區間逐漸下移,至8:00該負值區間中心逐漸移到900~950 hPa附近,并且存在一個小于-1.0×10-5 s-1的負值中心,此后隨著負值帶進一步下移,鄂州市大霧消散。12月1日20:00至2日14:00,鄂州市850 hPa以上仍維持渦度正值區,但正渦度較前一時段明顯偏低;850 hPa以下存在明顯的負渦度區,中心位于950 hPa附近,強度小于-3.0×10-5 s-1;對應的散度分布為在65~800 hPa、900 hPa以下存在負散度區,隨著大霧的發展,負散度區基本維持穩定;在550、900 hPa附近分別存在正散度中心,隨著大霧的發展和消散,上層正散度逐漸減小。

對大霧過程的對流層中低層垂直速度進行分析,12月1日2:00—14:00(圖4b)整個對流層中低層以下沉運動為主,在700 hPa附近對應著下沉運動中心,中心值大于0.4 Pa/s,低層950 hPa附近也存在一個下沉運動中心,中心值大于0.3 Pa/s。12月1日20:00至2日14:00整個對流層中低層仍以下沉運動為主,但下沉運動強度較前一時段明顯減弱,都為0.2 Pa/s以下。

[2] NAEGELE P S, SELLERS W D. A study of visibility in eighteen cities in the western and southwestern United States[J]. Monthly weather review, 1981,109(10):2394-2400.

[3] 趙 熙,李京萌,童紅梅. 濟南機場低能見度和低跑道視程對比分析[J]. 干旱氣象,2017,35(5):847-856.

[4] 慕熙昱,徐 琪,周林義,等. 基于AWOS數據的南京祿口機場低能見度特征統計研究[J]. 高原氣象,2018,37(4):1129-1142.

[5] 沈 俊,閻鳳霞,王燕雄. 虹橋機場能見度變化特征分析[J]. 熱帶氣象學報,2008,24(1):99-104.

[6] 李 健,王澄海. 鄭州機場2004~2012年能見度的變化特征[J]. 干旱氣象,2014,32(5):733-737.

[7] 馮彥華,鄧文珍. 白云機場低能見度氣候的統計特征[J]. 熱帶氣象學報,1998,14(4):82-86.

[8] 沈宏彬,宋 靜. 成都雙流機場能見度氣候特征及氣象相關性分析[J]. 成都信息工程學院學報,2013,28(6):672-676.

[9] 楊 瑜,丁文敏. 浦東機場低跑道視程變化特征及其影響機制分析[J]. 干旱氣象,2016,34(5):873-880.

[10] 徐 海,周 立,張 瀟. 一次準靜止鋒影響下的昆明長水機場大霧過程分析[J]. 高原山地氣象研究,2016,36(3):76-81,96.

[11] 張恒德,饒曉琴,喬 林. 一次華東地區大范圍持續霧過程的診斷分析[J]. 高原氣象,2011,30(5):1255-1265.

[12] 吳彬貴,張宏升,汪 靖,等. 一次持續性濃霧天氣過程的水汽輸送及逆溫特征分析[J]. 高原氣象,2009,28(2):258-267.

[13] 濮梅娟,尚 倩,李子華,等. 一次濃霧宏微觀結構特征及快速消散的原因分析[J]. 高原氣象,2013,32(3):770-777.

[14] 嚴明良. 滬寧高速公路低能見度濃霧特征及其數值模擬研究[D]. 南京:南京信息工程大學,2011.

[15] 馮漢中,陳永義,成永勤,等. 雙流機場低能見度天氣預報方法研究[J]. 應用氣象學報,2006,17(1):94-99.

[16] 周須文,時青格,賈俊妹,等. 低能見度霧的分級預報方法研究[J]. 熱帶氣象學報,2014,30(1):161-166.