“古生物學與地史學”混合課程教學實踐

李 瑋 陳 敏 周淑敏 楊 莎

(青海大學 青海·西寧 810016)

構造地質學、巖石學、古生物學是傳統地學的三大專業基礎課,[1-2]“古生物學與地史學”課程是我校資源勘查工程專業大二學生的專業基礎課,在地質學教育中有著舉足輕重的地位。隨著“互聯網+”教學模式在高校的廣泛開展,線上線下混合教學得到越來越多的接受和認可。為了建設科學性、系統性和實用性較強的課程內容與實踐體系,提高課程教學水平、培養學生理論學習、思考、協作和實踐能力,培養新時代地質事業發展的專業人才,本教學團隊應用線上“雨課堂”教學平臺與線下“對分課堂”模式結合,將傳統課堂教學中學生被動聽講向主動參與、合作探討的方式轉變,能大大提高學生的學習效率,以及課程教學的整體質量。

1“古生物學與地史學”課程主要問題

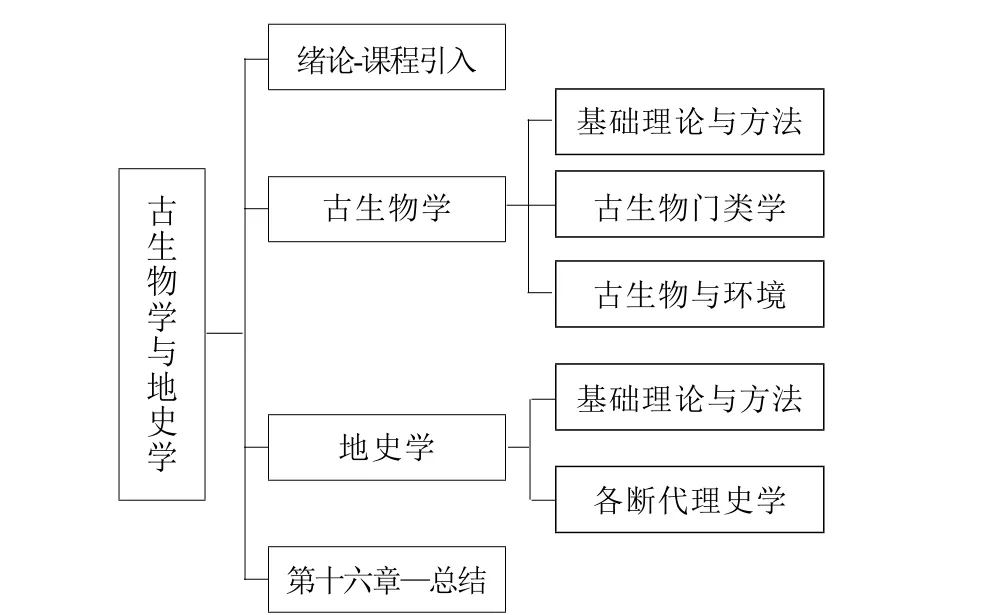

“古生物學與地史學”是將傳統的古生物學和地史學兩門課程合二為一的專業必修課,因此主要包含古生物學和地史學兩大模塊,這兩部分課程內容前后呼應,相互交叉并密切相關,構成了一個系統完整、結構合理的知識體系。[3]該課程是地質工程系資源勘查教研室最早開設的課程之一,是一門重要的專業基礎課,其授課的水平和質量,對學生畢業后從事地礦類實踐和理論工作有很大影響。目前使用的教材為《古生物地史學概論》第二版[3],具體課程體系結構見圖1。

由于古生物學與地史學的教學內容多,各種生物結構圖與地層剖面圖繁雜且抽象性強,[4-5]目前的教學以教師講授為主,學生參與度很小,結果往往事倍功半,學生并不能很好的理解記憶,考試復習難度也很大。主要問題列舉如下:

圖1 “古生物學與地史學”課程體系圖

(1)課堂教學形式簡單,教學手段和方法單一。現有的教學模式,主要是教師主講,學生聽,不易調動學生學習積極性,不能發揮學生學習主動性。

(2)理論與實踐結合不夠,教學內容基本限于教材,把理論變成死板的教條,既不利于激發學生的主觀能動性和學習熱情,也不利于開發學生的想象力和創造性。

(3)過程監控不足,平時一味講課,追進度,最后進行期末考試,對學生學習情況不了解。

(4)忽略了學生主動發現問題、解決問題能力的培養。

2 雨課堂-對分課堂混合課程教學模式簡介

過去20 多年中,教學改革方式日新月異,如自主課堂、高效課堂、翻轉課堂、慕課等,在一定程度上促進了人才培養,但沒有給傳統課堂帶來實質性的變化。混合課程是通過網絡和面授的方式進行混合教學,學生在課前通過微視頻、PPT、在線測試和在線討論,先學習了部分知識,教師通過學生學習線上知識的反饋情況,在課中面授時將學生不理解的知識予以重點講授,課后又進行課后作業等補充。[6-8]通過這種方式讓學生主動參與,鞏固對課程框架、知識體系等理解,一定程度上培養了學生自主學習的能力。

疫情影響下,很長時間內開展了網絡雨課堂教學。雨課堂是清華大學和學堂在線共同推出的新型智慧教學平臺,作為一個小插件內置在PPT 中,易于教師操作。課前可進行預習課件推送,將課程相關任務、其他網站相關科普類視頻等提前發送給學生,調動學生學習興趣,下一步才能帶著問題進課堂。課堂中具有匿名彈幕、投稿留言、限時測試和同步PPT 等互動功能,老師能及時統計學生作答等情況,更有針對性地梳理重難點知識。課后學生也可通過回放再次鞏固所學知識,加深理解。因此雨課堂是一種非常好的網絡授課方式。[9-11]

但是,實際授課過程中也發現,網絡教學需占用大量課前、課后時間,不可避免地增加了學生的學習負擔,減少了學習熱情。同時,學生的學習課程很多,線上學習時學生的狀態難于掌控,因此線上教學環節應以引導學生思考為出發點,學習質量才是關鍵,而非形式化地“為了完成而完成”。要真正使學生感興趣,線下面對面的溝通交流更為重要。

2014 年,張學新教授提出“對分課堂”的教學模式,把課堂時間一分為二,一半留給教師,一半留給學生。通過全面整合呈示(講授)、獨學(學生獨立思考、做作業)、討論(課堂小組討論)和對話(全班交流)這4 種傳統的教學模式,使整個課堂時間的各階段環環相扣,讓學生對講授內容進行吸收之后,及時參與討論,鞏固理解。[12]讓學生邊學習、邊思考,邊理解,邊掌握,培養學生自主學習的能力,這無疑是一種調動學生積極性的很好的方法。

隨著學校恢復開學,我們對線上雨課堂+線下對分課堂同步進行的教學模式進行了嘗試和探索,取得了較好的效果。概括來講,課前通過雨課堂將預習課件及相關科普類視頻推送給學生,使他們了解下次課的主題、重點內容及思考題目,有針對性地進行預習。學生上課時同步登陸雨課堂,便于教師對考勤、隨堂測試結果等進行統計,也為學生課后復習提供了回放資料。課堂上根據每節課內容合理設計教師講授時間,而留給學生的時間如何安排才是保障課堂質量的關鍵。為了讓學生充分利用課堂時間,一般每節課先利用15-20 分鐘時間對上次課重點知識進行回顧,并通過“雨課堂”在線習題測試進行鞏固。之后教師對新知識進行講授,而此時要求學生帶著預習問題聽講,同時做好筆記,梳理脈絡。課堂最后10-15 分鐘進行學生分小組討論或講短課。這樣一方面不會占用太多學生課后時間,另一方面老師可以更有效地掌控學生學習情況,更合理地引導,更及時地反饋,比起以往的混合課程中學生課前自學+課堂提問解答的情況,效果無疑會更好。學生真正動腦,及時反饋,將知識內化到自己的儲備中,也能很好地鍛煉學生探究、合作、組織、表達的能力。當然,要根據具體章節特點和每節課具體內容加以調整、改進,靈活設計相關環節和時間分配,并不一定將課堂時間完全對半分配,真正做到不浪費時間,不形式主義。

3“古生物學與地史學”混合課程實踐教學方式

為了保證知識體系傳遞的效率,也充分發揮學生的主動性,線上雨課堂與線下對分課堂相結合的教學模式可作為日后教學常用模式,以期改變傳統教學方式,增加學生參與力度,讓學生邊學習、邊思考,邊理解,邊掌握,加強師生間的交流,使教與學有更強的針對性。根據課程體系與模塊內容,可設計相應的混合課程教學方式。具體介紹如下:

提前將課程教學文件、制作的多媒體課件、古生物科普類視頻等上傳到“雨課堂”平臺,使學生可以除了課堂教學之外,有條件和資源進行網絡自主學習,既能提前進行有條理、有針對性的預習,也能及時完成課后作業、課程實驗報告等,并形成完整有序的電子學習檔案。課堂授課過程中注意留出時間讓學生進行小組討論、習題及隨堂測驗,調動學生自主學習、合作學習的積極性,有助于及時消化理解課堂知識點。

面對面授課過程中,針對課程引入、古生物學理論知識、古生物與環境和總結部分采用雨課堂+教師講授+學生討論為主的方法。每節課教師根據實際章節的內容和特點,并綜合考慮學生總體水平,設計2~4 個討論問題及相應章節的習題,問題的設計應能引導學生加深對重難點的思考,還需注意前后知識的聯系,多運用橫向比較和縱向比較的方法[13]加深學生理解與掌握。

針對古生物門類學部分采用雨課堂+學生講短課+教師總結講授+學生討論的方式,輔以4 次實驗(每學習兩個門類之后安排一次實驗),把學生分成幾組,課下收集資料,聽取網上精品課程,制做PPT,派代表做匯報、講解,老師對講課內容進行點評、補充和更正。該部分涉及古生物門類眾多,各門類結構特點、地史分布等內容繁雜,因而讓學生先利用雨課堂自主預習,搜集資料,之后教師講解補充,使學生加深理解,更好掌握。

針對地史學理論與方法部分采用雨課堂+教師講授+學生討論的方式,輔以1 次實驗。該部分難點較多,需要學生及時思考、理解,學生討論時教師輔導答疑,幫助學生掌握課程基本概念和重點,并為學生自主探究留有空間。

針對各斷代地史學部分采用雨課堂+教師講授+學生討論+學生課后習題的方式,輔以3 次實驗。該部分涉及從前寒武紀到第四紀共五代十四紀的眾多標準剖面,重點多,內容雜,且華南、華北地史變遷各具特點。因此,安排學生在教師講授后做相應討論、習題,及時鞏固記憶,逐步積累,避免知識混亂。

整個授課過程中,需要注意“雨課堂”平臺在課堂上的使用,教師引導學生進行線上隨堂測驗,讓學生能對上節課重難點知識進行及時梳理與思考,與此同時,小組討論與發言、講短課等環節的開展也有助于鍛煉學生表達與交流的能力。

4 結語

“古生物學與地史學”課程是一門傳統而經典的課程,本次教學改革打破教師只管講,學生被動聽的教學舊模式,開展基于線上“雨課堂”平臺與線下對分課堂相結合的實踐教學模式,逐步形成師生共同參與的教學體系。充分利用課堂時間,使學生主動思考,主動學習,主動合作,真正實現“以學生為中心”的教學理念。

基金項目:青海大學分類課程建設項目(KC183045,FL193023);青海大學課堂教學和考試綜合改革建設項目(KG18017);青海省科技計劃項目(2017-ZJ-955Q)