統(tǒng)編古詩詞“課后練習題”的教學內(nèi)涵解析

何捷?陳學鵑

【摘 要】統(tǒng)編古詩詞教學應(yīng)充分認識課后練習的編撰特點,分析其特征屬性,明確其類型劃分。教師在教學中要注重加強積累,確保基礎(chǔ)性,同時在教學推進上注重漸進性,在教學設(shè)計上注重適度性,讓其真正為有效教學助力。

【關(guān)鍵詞】古詩詞 課后練習 教學

小學語文統(tǒng)編教材在編撰時尤為注重中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的繼承與發(fā)揚,致力于提升學生的語文學科核心素養(yǎng),讓學生成為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承者與擔當者。較之其他版本,統(tǒng)編教材所收錄的古詩詞呈現(xiàn)起步早、容量大、體裁廣的三大特色。從一年級上冊開始,教材中就出現(xiàn)古詩,直至六年級下冊,小學全學段十二冊共選古詩占所有選篇的三分之一。從最早的詩歌總集—《詩經(jīng)》中的古風、民歌,到承載盛唐氣象的律詩、絕句,再到風格獨特的宋元詞曲、明清詩品,統(tǒng)編教科書中的古詩詞教學內(nèi)容成為學生繼承與發(fā)揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的“奠基之石”。統(tǒng)編教材編撰了三大系統(tǒng),單元導(dǎo)讀為“導(dǎo)航系統(tǒng)”,課文內(nèi)容為“內(nèi)容系統(tǒng)”,其他的輔助設(shè)計為“助學系統(tǒng)”。“助學系統(tǒng)”中的“課后練習題”成為教學的關(guān)鍵切入點與重要抓手。

一、特征分析

筆者通過對小學語文統(tǒng)編教材全十二冊古詩詞教學中的“課后練習題”分析發(fā)現(xiàn),其設(shè)計具有三個明顯特征。

第一,充分依據(jù)《義務(wù)教育語文課程標準(2011年版)》(以下簡稱“課標”)。課標對不同學段的不同課程做了階段性目標設(shè)定。語文統(tǒng)編教材古詩詞“課后練習題”的設(shè)計,充分依據(jù)課標研制,與課標形成良好的呼應(yīng)關(guān)系,為課程目標在教學中真實有效地落地實施提供了有力保障。例如,課標第二學段針對著古詩詞教學,提出“誦讀優(yōu)秀詩文,注意在誦讀過程中體驗情感,展開想象,領(lǐng)悟詩文大意”的教學目標。其中,“體會情感”“展開想象”“領(lǐng)悟大意”為這一目標表述的關(guān)鍵點。在統(tǒng)編教材三、四年級上、下冊的古詩課后練習中,就特別注重對這三個關(guān)鍵點進行應(yīng)對,設(shè)計了“有感情地朗讀課文,想象詩中描繪的景色”“結(jié)合詩句的意思,想象畫面,說說三首詩分別寫了怎樣的景象”“讀下面的詩句,說說你眼前浮現(xiàn)了怎樣的情景”等練習題。

第二,充分關(guān)注各學段學生的學習特質(zhì)。布魯姆教育目標分類學中認知目標的向度,由較低層級的記憶、理解、應(yīng)用、分析,到較高層級的評價、創(chuàng)造,呈現(xiàn)出逐級提升的發(fā)展趨勢,且各級目標還形成密切關(guān)聯(lián)。可見,不同學段的學習具有不同特質(zhì),具備相對集中的能力落腳點,需要在具體學習實踐中予以強化。統(tǒng)編教材古詩詞課后練習的設(shè)計,充分關(guān)注了這一特性,做了梯度推進、緩步提升的設(shè)計。例如,第一學段的課后練習特別注重積累,毫無遺漏地提出“朗讀”與“背誦”的要求,設(shè)計了 “讀一讀,記一記”這一有助于“記憶”目標達成的練習,同時兼顧“想象”與“表達”能力的發(fā)展,設(shè)計了“讀詩句,想畫面,再用自己的話說一說”的練習題;第二學段更加側(cè)重對詩意的理解與體會;第三學段則關(guān)注詩歌的情感,注重評鑒能力的養(yǎng)成,設(shè)計了“借助注釋,說說下面詩句的意思,再想想它們表達了詩人怎樣的感情”“古詩分別表達了詩人怎樣的志向?表達的方法有什么共同特點”等練習題。

第三,充分遵循古詩詞學習的傳統(tǒng)方法。“熟讀唐詩三百首,不會作詩也會吟”,誦讀、記憶、積累,是古詩詞學習中的傳統(tǒng)方法。古人也提出了“好讀書,不求甚解”的學習觀。在私塾教育中還有先對經(jīng)典篇章進行誦讀記憶,之后再逐句批注解釋,最后才進入仿寫創(chuàng)作課程設(shè)計。雖然古今時代變遷,學習路徑、方式及意義、功能等有所發(fā)展,但最為精髓的理念可以秉持。語文統(tǒng)編教材古詩詞“課后練習題”的設(shè)計,充分遵循了“古法”,保持了古詩詞學習最優(yōu)良的傳統(tǒng)。例如,幾乎每一組課后練習都設(shè)計“朗讀”的練習,并指定背誦部分篇目。第二學段開始注重對個別詩句的解釋,頻繁設(shè)計了“結(jié)合注釋,用自己的話說說下面詩句的意思”的題型。第三學段更多提出“借助注釋,理解詩意”的要求,同時,關(guān)注古詩詞的表達形式的學習,設(shè)計了針對“表達的方法有什么共同特點”的思考與練習。在小學語文統(tǒng)編教材十二冊的古詩詞課后練習設(shè)計中,有兩處選做題,分別為五年級下冊的“根據(jù)古詩內(nèi)容,展開想象,選擇其中一首改寫成短文”和六年級下冊的“這三首古詩分別與哪些傳統(tǒng)節(jié)日有關(guān)?還有一些古詩也寫到了傳統(tǒng)節(jié)日和習俗,查找資料了解一下”。其中一處指向基于古詩詞內(nèi)容與想象的創(chuàng)意表達,另一處則服務(wù)于對學生信息素養(yǎng)的培養(yǎng),鼓勵查找資料,對接現(xiàn)狀,讓古詩文在今天的生活中“復(fù)活”。

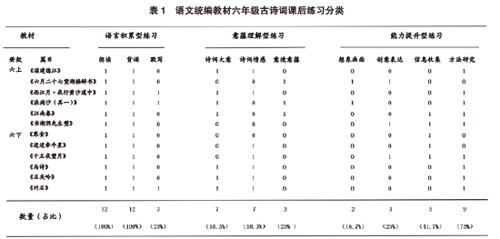

二、類型劃分

筆者將全冊古詩詞課后練習題做個類型劃分,大致可以將它們分別歸屬在語言積累、意蘊理解、能力提升三個類型范疇內(nèi),每個范疇又可以再分出一些小的類別。小學1~6年級12冊教科書古詩詞的課后練習中,朗讀、背誦的練習占比均為100%,默寫占比為27.9%,對詩詞大意的理解練習占比為63.9%,對詩人情感的理解練習占比為23%,對意境意蘊的體悟練習占比為19.7%,對畫面想象與創(chuàng)作表達的練習占比均為41%,對信息收集的練習占比為18%,關(guān)于方法探究的練習占比為29.5%。不同年級的練習,在對應(yīng)與體現(xiàn)年級特征上,也有相應(yīng)的占比數(shù)。以六年級上、下冊共12篇古詩詞為例,朗讀和背誦的練習占比為100%,默寫占比為25%,對詩詞大意的理解與對詩人表達情感的練習占比為58.3%,對詩歌意蘊理解的練習占比為25%,要求進行畫面想象的練習占比為16.7%,進行創(chuàng)意表達的練習占比為25%,關(guān)于信息收集的練習占比為41.7%,而讀、寫方法探究的練習占比為75%。可見,小學六年級作為第三學段最后一年的學習,具備明顯的“高年級”學習特色,力主方法探索,注重個人體驗,強調(diào)對信息素養(yǎng)的培育(見表1)。

第一,語言積累型。每一篇古詩詞的課后練習都涉及“語言積累”。如“朗讀”“背誦”“默寫”,全面鼓勵積累“古詩詞”這一獨具特色的語言形式,抓住機會形成特殊的語言圖式。加強語言積累的同時,還有助于學生積淀傳統(tǒng)文化的底蘊,形成“腹有詩書氣自華”的詩性風范與溫文爾雅的詩人氣質(zhì)。

第二,意蘊理解型。古詩詞為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的“大觀園”,是語文學習的“集散地”。學習古詩詞要觸及對字詞意思的理解、對詩詞大意的把握、對詩歌意境的感受、對古詩意蘊的體悟。小學語文統(tǒng)編教材古詩詞課后練習,對這四個層次的學習都做了設(shè)計,合理有序地分布在不同年級的學習中。例如,三年級上冊的“結(jié)合注釋,用自己的話說說下面詩句的意思”,讓學生關(guān)注重點詩句的意思;三年級和四年級中經(jīng)常出現(xiàn)的“對下列詩句的理解”,直接提示學生注重古今對譯,扎實掌握詩詞大意;四年級上冊的“想象‘一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅的景象,用自己的話說一說”,鼓勵學生展開想象,攜帶個性化的閱讀實踐,融合個人的閱讀感受;六年級上冊的“《六月二十七日望湖樓醉書》每一句詩都是一幅畫,說說你‘看到怎樣的畫面”,讓學生體悟詩畫同框,品味詩人在“醉”字中蘊藏的縱情于雨景、沉醉于山水的獨享意韻。

第三,能力提升型。小學語文統(tǒng)編教材提出重要的“雙線編撰”理念,主張從 “知識”“能力”“策略”“習慣”四個方面落實語文學科核心素養(yǎng),對一線教師給予“強提醒”——在教學中,關(guān)注最為關(guān)鍵且必要的元素。其中,特別提及對“關(guān)鍵能力”的重視。古詩詞課后練習設(shè)計,在能力提升上的部署則讓語文要素實現(xiàn)在教學中的“軟著陸”。例如,六年級上冊的“讀讀下面的詩句,說說你發(fā)現(xiàn)了什么”,在朗讀詩句、理解詩意的基礎(chǔ)上提升學習中重要的發(fā)現(xiàn)力。又如,五年級上冊“讀一讀,想象詩句描繪的景象,體會其中的靜態(tài)描寫和動態(tài)描寫”,同樣也是在朗讀與理解的基礎(chǔ)上,培養(yǎng)學生的想象力與感受力,同步在詩詞學習中,提升審美鑒賞力。

三、教學建議

結(jié)合小學語文統(tǒng)編教材古詩詞課后練習題的設(shè)計依據(jù)以及類型劃分,在教學實踐中,筆者給出如下教學建議。

第一,加強積累,確保基礎(chǔ)性。古詩詞課后練習題中位列第一的基本上是朗讀、背誦、默寫等積累題,我們稱之為“首要第一題”。在教學中,教師應(yīng)確保“首要第一題”的落實,加強開口誦讀,實現(xiàn)熟讀之后的背誦,在背誦的基礎(chǔ)上實現(xiàn)無誤差默寫。古詩文的字數(shù)少,指定默寫的篇目應(yīng)將差錯率控制為“0”。積累字量少、韻味濃、帶有既定格調(diào)等創(chuàng)作規(guī)律的傳統(tǒng)古詩文,如果還出現(xiàn)錯別字,會讓積累的意義大打折扣。部分特殊字本身就是賞析時要捕捉的“詩眼”,更應(yīng)該做好精準積累。例如,二年級下冊的《詠柳》中“碧玉妝成一樹高”的“妝”字,在積累時容易錯寫成“裝”“狀”,而詩人賀知章使用“妝”字,讓柳樹多了一份生命的動態(tài)與多姿的嫵媚,審美層次也在此體現(xiàn)。默寫時,要特別注重寫對,理解清楚,這也可以看作教學向中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的致敬。

不同年級也講究不同層次的積累。例如,第一學段,強調(diào)朗讀與背誦,第二學段升級到默寫,第三學段強調(diào)積累,還注重相關(guān)的拓展,如同體裁詩詞拓展、作者其他詩詞拓展、同題一組古詩詞拓展等,可以由此及彼地進行關(guān)聯(lián),加大積累量。

第二,按部就班,確保漸進性。在教學中,可以按照古詩詞課后練習題的排列順序,按部就班地推進教學。以六年級上冊第三課的“古詩詞三首”為例,課后練習依次為:一是有感情地朗讀課文,背誦課文,默寫《西江月·夜行黃沙道中》。二是《宿建德江》《西江月·夜行黃沙道中》都寫了月夜的景色,表達的情感卻不一樣,結(jié)合詩句說一說。三是《六月二十七日望湖樓醉書》每一句詩都是一幅畫,說說你“看”到怎樣的畫面。教學時,先組織學生開口誦讀,鼓勵學生帶著自己對詩句的基本理解,有感情地朗讀課文。熟讀之后,可以趁熱打鐵,立刻組織背誦。而默寫《西江月·夜行黃沙道中》的練習則可以作為課末的作業(yè)完成。在背誦的基礎(chǔ)上,讓學生理解詩意,借助資料和教師的講解,揣摩詩歌表達的感情,暢談學習體會。其中,在教授第二首《六月二十七日望湖樓醉書》時,立刻結(jié)合想象畫面,完成第三道練習。

小學語文統(tǒng)編教材古詩詞的課后練習設(shè)計,原本就有其序列性,按部就班地教學,能讓學習有序邁向深度,學習的層次不斷提升。教學時,教師按照序列執(zhí)行,無異于遵循著教材編者精心設(shè)計的學習邏輯,讓學習結(jié)果更容易獲取,效果也更為扎實牢靠。當然,練習題的序列也并非一成不變,也講究靈活變通。如上文例子中的“默寫”安排在課末或者課后,而執(zhí)教第二首時優(yōu)先完成第三道練習題,這些都可以在具體的教學中視學情進行微調(diào)。

第三,重視開放,確保適度性。小學語文統(tǒng)編教材古詩詞課后練習中有不少開放題,在教學中,教師應(yīng)組織學生充分互動,多元理解,盡可能地對古詩詞進行個性化解讀。古詩詞理解要開放,但不是完全放開。文學闡釋論中提出“一千個讀者有一千個哈姆雷特”的解讀觀,福建師范大學賴瑞云教授提出“多元有限”的解讀原則,提醒“哈姆雷特還是哈姆雷特”。教學時,教師在注重開放度、確保差異性的同時,也應(yīng)對中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化有敬畏心。尊重理解的差異性,要基于對詩詞的準確理解,還要在資料的采集與參照上下足功夫,同時結(jié)合學生的年齡特征,做到適度、合理、有個性。

例如,四年級上冊的一道練習題“想象‘一道殘陽鋪水中,半江瑟瑟半江紅的景象,用自己的話說一說”,學生可以從直觀色彩上來想象,也可以從“露”和“月”的視覺形象上來想象,還可以借助個人的觀景經(jīng)驗來想象。讓學生能夠從不同渠道進入想象空間,讓不同層次的學生都有話可說,但不管怎么想、如何說,都需要與詩歌的基本意思、整體意境保持一致,都是為了去領(lǐng)悟詩人在特定境遇下的獨特審美體驗。

總體而言,小學語文統(tǒng)編教材古詩詞的課后練習,類似我們的“教學指南”。在教學中,教師要充分關(guān)注、解讀、落實課后練習,做到由“練”而入,扎實開展教學;依“習”而教,尊重學生學習的主體性,開放度,讓學生充分與古詩詞相遇、相融、相知;借“題”而升,在古詩詞學習中,獲得能力的提升,成長為中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的傳承者和傳播人。

(作者單位:1.閩江師范高等專科學校;2.福州實驗小學)

責任編輯:李莎

lis@zgjszz.cn