田園心育:基于交互滋養理念的心理健康教育

[項目簡介]

蘇州市田家炳實驗初級中學自創建以來一直秉承“生命影響生命”的教育理念,并在辦學中堅持構建學生全人成長的支持系統,營造青少年健康發展的良好環境,是江蘇省心理健康教育名校。2017年,學校以“田園心育:交互滋養的成長支持系統建設”為題成功申報了江蘇省首批品格提升工程項目。兩年中,學校在原有基礎上建立了學生心理發展中心,開發了校本心育課程,創新了人工智能心理減壓平臺、家長學堂課程,搭建心育協同平臺,在全省乃至全國發揮著示范和先行的作用。

摘要:面臨新時代心理健康教育的挑戰,蘇州市田家炳實驗初級中學秉承交互滋養的理念,以六大心理方法支持學生學習力的提升,以家校合作平臺支撐父母成長,以學校社工工作補足社會支持,探索學生成長支持系統。通過整合心理健康教育團隊、建立學生成長中心、開發校本心育課程、搭建心育協同平臺等舉措,構建了基于田園生態的STARS心理支持系統模式,創新了協同育人的模式,社會示范效應顯著。

關鍵詞:心理健康教育;綜合育人;田園心育

中圖分類號:G627 文獻標志碼:A 文章編號:1673-9094(2020)07A-0037-05

初中階段是青少年生理、心理急劇變化的關鍵時期。隨著社會轉型加劇、社會環境急劇變化,初中生在學習、生活、人際交往、升學、自我意識等方面可能遇到各種問題,諸如網絡成癮、考試焦慮、同伴欺凌、抗挫能力弱等,對其一生都可能產生不良影響。這些問題成因復雜、表現各異,僅靠日常的心理健康教育顯然無法得到有效解決。為此,2017年教育部出臺的《中小學德育工作指南》將心理健康教育納入德育工作中,對課程、文化、活動、實踐、管理、協同育人提出了新的要求。

蘇州市田家炳實驗初級中學(以下簡稱“蘇州田初中”)作為蘇州市區規模較大的一所公立初中,面對城鎮化快速發展背景下隨遷子女人數不斷增加、其心理健康問題日益突出的現實挑戰,立足校情、學情,從青少年學生健康成長需求出發,整合學校、家庭和社會力量,積極探索以構建交互滋養成長支持系統為內核的田園心育模式,努力完善田園生態協同育人機制,取得了顯著成效。

一、交互滋養成長支持系統的理念與內涵

美國著名教育家杜威曾將理想的學校教育比作農業耕作,而我們將當代學校教育比作“現代農業”。與傳統農業生產方式不同,現代農業不再采用刀耕火種、大水漫灌的方式,不再施放有毒的農藥和化肥,而是通過精準滴灌、精耕細作、科學管理等生態農業方式,促進農作物的健康生長。所謂交互滋養的心理健康教育,就是依靠營造可持續發展的教育生態,通過交互作用、潛移默化、自我教育等機制,為學生心理健康發展提供有效支持。學校將心理健康教育模式簡稱為“田園心育”。這一教育模式與傳統心理健康教育最顯著的不同在于,它用支持成長替代簡單的教育供給,用交互影響代替單向度的教育灌輸,用營造教育生態代替直接的教育干預,用協同開放育人代替校園閉環式教養。具體而言,這一成長支持系統,在操作目標上包括學習力提升的方法系統、促進自主成長的課程系統和社會力量協同的工作系統的構建,在運作方式上包括團體輔導與自我教育相結合、顯性課程與隱性課程相結合、線上學習與線下參與相結合、校內活動與社會實踐相結合等,從而有效推動和幫助學生走上自主發展、自我完善的成人之路。

(一)構建學習力提升的方法系統

學習力是一個人學習動力、毅力和能力的綜合體現。個體學習力,既包含學習內容的廣度和對知識本身的開放態度,又包含學習者的學習能力及知識轉化能力。學習力是學生在校習得的核心競爭力,也是其未來應對各種挫折與挑戰的必備素養。

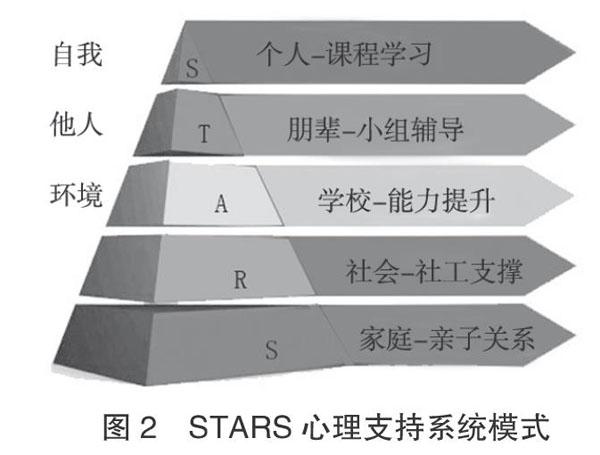

蘇州田初中以積極心理學為理論依據,以開放、欣賞的眼光看待每個學生及其未來發展,重點關注學生的優點、能力和潛質,以及如何發展這些潛質的方法。學校根據“敦品勵學、已立立人”的育人理念,根據校情、生情,提煉并歸整了學生發展需要的八個關鍵能力,即與成人益友聯系能力、社交能力、情緒管理能力、認知能力、分辨是非能力、采取行動能力、自我效能感和親社會規范;并提出培育10種積極品質,包括真誠、友善、互助、堅持、自律、責任、感恩、希望、創新、公益。圍繞學生發展所必備的能力和品質,學校從制約學生學習力提升的六個方面入手,有針對性地采用六種心理輔導方法(見圖1),幫助和引導學生突破發展瓶頸,形成提高學習能力的必備品格。

圖1 學習力提升心理輔導方法示意圖

方法1:內觀體驗法,針對的是學習動力不足、無法完成制訂的學習計劃、學習效率低而產生懈怠情緒的學生。教師集中利用2~3天時間創設一個專業、安全的學習空間,圍繞回顧過往經歷、重溫被愛體驗,重新審視自我等主題,通過自省內觀,提升學習動力。

方法2:小組工作法,針對有學習策略改進需求的學生。在心理老師的協助下,通過小組成員間有目的的互動互助,學生的行為獲得改變、社會功能得到恢復和發展。

方法3:認知重構法,旨在鼓勵學生識別與學習問題相關的扭曲思維和觀念,使學生對學習產生興趣。學生可通過面談和日常思維日記,自我識別令人心煩意亂的情境,記錄消極情感和自動思維,用“認知歪曲清單”進行分析,從而構建新的思維模式并評價這個重構過程。

方法4:團體成長法,旨在創設團體情境,通過討論、游戲、角色扮演和腦力振蕩等方法達到團體內的人際交互,促使個體在暗示、模仿以及參與中改變態度和行為,變“要我學”為“我要學”。

方法5:“健腦”訓練法,旨在強化學生全腦學習的經驗,通過反復練習健腦操,促進腦部和身體其他部分的有效溝通,提高游戲和創造力、提升表現、緩解壓力等,讓學習變得更容易。

方法6:改變經驗元素法,針對某門學科學習產生不良情緒的學生。教師可以通過個別心理輔導,改變構成記憶的經驗元素,減輕或消除往事帶來的負面情緒,從而促進各學科學習力的平衡發展。

(二)構建促進自主成長的課程系統

學校以積極心理學為課程設計的指導思想,以培育堅持、自信、希望等積極心理品質為課程目標,以促進學生、家長自主成長為課程價值,構建以八個關鍵能力為核心的校本心育課程,以提升學習能力為目的的學習力提升課程,以構建和諧親子關系為目的的父母成長課程。這三套課程構成學生成長支持的完整課程體系。

1.校本心育課程。課程聚焦培養學生的核心能力與品質,強調自主發展,研發針對初中生的成長輔導類校本心育課程。課程構建了從七年級到九年級,每級20個單元共60個單元的課程體系,以培育初中學生的八種關鍵能力為基礎,關注學生內在成長需求,圍繞學生成長可能遭遇的問題情境,設計虛擬情境,引導學生在分析、討論、解決和反思中,逐步重建自我,完善人格。通過課堂中的體驗式活動,對學生在學習方法、應付挫折、人際交往、情感沖突、青春期心理、擇業定向等方面的發展及問題提供全面、綜合的幫助與服務,以使學生能夠積極地面對學習和生活,適應環境并樹立自信心。

2.學習力提升課程。針對不同年級,形成三個課程模塊,即學法指導課程、學商課程、學習動力支持課程,共計38節課。學校針對初一年級的學生和家長,提供了學習方法、學習策略、預習、復習以及時間管理等方面的活動型課程;針對初二年級的學生,提供了提升學生學習方面的語言、邏輯、思考、分析和創意能力的學商課程;針對初三學習困難的孩子,以團體輔導的形式,給學生提供了目標訂立、時間管理、情緒管理、心理求助等方面的輔導課程。

3.父母成長課程。課程以服務、文化、生態、共創為設計核心,從構建與伴侶、老師、子女的關系入手,為家長創設互動體驗的學習情境,為孩子成長營造一個健康、正向、完整的教育生態環境。心育團隊成員集體編寫了校本教材——《父母學堂:相處之道》,由首都師范大學出版社正式出版。這本教材內容包括愛的起航、親自相處、父母相處、親師相處等內容,同時附有包括課堂實錄、微課、家庭教育講座和教材解讀等內容的光盤。

(三)構建社會力量協同的工作系統

社會支持同樣是交互滋養成長支持體系的重要組成部分。蘇州田初中從點、面、網開展服務工作,形成了學校、家庭和社會協同工作的服務模式。所謂點上服務,是指在全省率先引入青少年社工駐校工作,鼓勵社工用專業理念和方法為部分有較大成長需求的學生提供咨詢(微個案)、個案輔導、小組工作和主題活動等深入的專業服務。所謂面上服務,是指依托心育課堂(成長課、班會課等),以課程實施為抓手和平臺,發現學生的不同成長需求。所謂支持網服務,是基于“人在環境中”的發展理念,通過家長工作坊、教師工作坊、成長向導陪伴、社區倡導、主題活動等形式,建構和營造正面的成長支持網,協助學校、家庭和社區的聯動,共同為青少年的健康成長服務。

二、交互滋養成長支持系統的實施路徑

學校在設計“交互滋養成長支持”系統時,依據課程師資培養、物化室場建設、校本課程建構、線上線下互動平臺建設來進行項目的設計和實施。

(一)整合心理健康教育團隊

首先,學校有針對性地支持和引導教師自我進修與培訓,倡導和支持“雙師型”教師的發展模式,引導教師進一步提升心理輔導的技能。學校聘請專家針對積極心理品質的培養、學習困難學生的心理研究與學習指導、教師教學輔導的策略、家庭教育的指導等方面進行培訓,大力推動師資隊伍的專業發展。學校擁有國家二級心理咨詢師7人、蘇州市心理上崗證教師16人、蘇州市家庭教育指導師5人。心育團隊成員每年參加骨干教師培訓、心理教師進階培訓、心理教師上崗培訓等多項培訓。專職、兼職教師每學年需完成40學時的校外心理培訓,每周參加校內集體教研活動。通過校外培訓、校內教研、組內分享的方式,打造一支善于運用心理學方法與技巧挖掘學生潛力、解決學生問題的“德育管理者+心理教師+班主任+社工+X”的專業心育團隊。團隊成員以校長為領航員、專家為支持力量,心理教師為骨干,家長為護手,學生骨干為臂膀,將積極心理學應用到德育和教學中,針對學生的學習習慣、學習能力、學習動力進行實證研究。同時進一步加強制度建設,完善師資隊伍管理的各項規章制度,使心育團隊師資管理科學化、規范化、制度化。

其次,學校組建了一支“心育委員”骨干團隊朋輩隊伍。心育委員是班級心理監護三級網絡機制的基礎部分,形成以學生為主的同伴互助式朋輩輔導新模式,通過每天匯報“班級心理晴雨表”、傾聽心聲、宣傳心理知識等形式充分發揮學生干部在心理健康教育工作中的橋梁與紐帶作用。“心育委員”的設立,改變了原來由老師主導的心理教育形式,形成以學生為主的同伴互助的心理健康教育新模式,強化心理健康教育的護航作用,充分發揮學生干部在心理健康教育工作中的橋梁與紐帶作用。心育委員展示了青少年是如何快樂地學習、健康地成長;示范了熱愛生活、熱愛青春的青少年是如何開心地生活,與人相伴,塑造學生真誠、互助、友愛、感恩的品格。

(二)建立學生成長中心

蘇州田初中堅持以學生的全面發展為目標,以學生德育工作為先導,創設了學生成長中心,占地200平方米,設有咨詢輔導室、團體輔導室、放松宣泄室、沙盤游戲室等,旨在拓展心理輔導室功能區域和相關配置,給學生創造“心的家園”,切實幫助解決學生的心理困惑和內心矛盾。學生成長中心特別設置心理教育中心和學習能力指導站,心理教育中心具有服務學生的心理健康教育和輔導的功能,完善了各項制度的建設,包括:“心理教師職業守則”“學生心理健康三級防護網”“學生心理健康三級預警制度”“心理教育中心管理制度”。學習能力指導站旨在探索結合教育學、心理學和腦科學的研究來挖掘學生的學習潛力,提升學生的學習能力、學習動力和學習意志品質。目前,學校整合社會力量研發了針對初一、初二、初三學生特點的三類學習能力提升的子課程,均取得了一定的成效。

(三)搭建田園心育協同平臺

蘇州田初中借助心靈伙伴云平臺的技術支持,將信息技術和心理健康評估管理相結合的技術,針對學生環境適應、學習焦慮、生涯規劃、個性氣質、應對能力等進行專業化測量,通過簡潔高效地監測、評估、追蹤學生心理健康教育的管理工作,獲得可信度較高的量化記錄和數據分析,迅速篩選和掌握學生的各種心理危機情況,跟蹤典型個案處理流程,同時通過平臺建立學生的成長檔案,為學生的健康發展做好護航工作。

學校還整合高校教育學、心理學、社會學專業的資源,合力推進學校心育項目的深度發展,成立專家研究團隊,對學校的心理健康教育工作進行督導“把脈”。同時,學校的駐校社工運用個案輔導、團體活動、鏈接資源的方法,采取社工+義工的形式與學校心育團隊共同預防和解決學生的心理行為問題。駐校社工充當學校、家庭、社區的協調者、溝通者,促進家、校、社三位一體的相互支持網絡的有效運行。

三、交互滋養成長支持系統的實施成效

田園心育項目實施兩年多,在創新中學心理教育模式、構建比較完整的校本心理課程體系、開展協同育人的模式上不斷有新的亮點和示范點,產生了較好的社會效益。

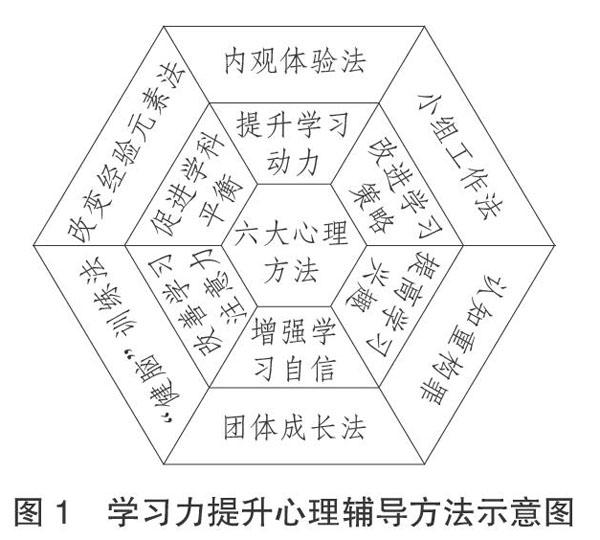

(一)構建了STARS心理支持系統模式

田園生態旨在為學生的身、心、靈全人發展提供綠色和諧的教育生態,構建一種自我與環境互相滋養、心靈健康成長支持系統。在此理念下的STARS心理支持系統(見圖2),是指以促進學生健康成長為中心,以青春期人格發展的特點建立三大關系為基點(人與自我、人與他人、人與環境),從五個層面介入——S(Study):成長輔導課程(個體);T(Team):朋輩陪伴與輔導(朋輩);A(Ability):學習能力提升(學校);R(Relation):父母親子關系建立(家庭);S(Society):社會與社群(社會)。STARS前后2個S又可表達為Support System。在STARS系統中,每一個生命就像璀璨的星星(star)照亮別人、點亮自己,用生命影響生命,用心靈感染心靈。

圖2 STARS心理支持系統模式

(二)創新了協同育人的工作機制

本著“用生命影響生命,為每一個學生成長服務”的理念,學校在學生健康成長輔導中構建了“全員育人”的模式,從發現學生的需求到相關教師的關注和介入,從學校輔導到家庭訪談,從志愿者服務到社會工作者關愛,共同監護和陪伴學生的健康成長。在協同育人上,學校通過成長課程、社工和家校合作等方式,顯著改善了育人效果,學生的精神面貌明顯提升,家長滿意度也大幅提升。

學校在工作實踐中提煉成了家校合作的“父母學堂”模式。其中,“父母學堂”1.0版是指通過心理健康教師團隊開展家庭教育的各個層面的工作,以心理健康教育的輔導方式開展體驗式的家長工作坊和父母課堂等活動,形成工作機制,探索校本家庭教育的路徑。“父母學堂”2.0版是指借助專家團隊開展課題、項目研究,探索各方資源的整合、校本教材的研究,強化師資隊伍的建設,形成規范的制度。“父母學堂”3.0版則是根據學校的辦學理念和學生的培養方向,開啟項目模式的總結與資源共享,建立線上線下的網絡平臺,服務更多的家庭和孩子,達致共享、共創、共生的目的,激發家長與子女“共成長”。

(三)產生顯著的社會示范效應

蘇州田初中基于交互滋養理念的心理健康教育校本探索,詮釋了學校“用生命影響生命,為每個學生成長服務”的理念,學習成長型的心育品牌進一步輻射全省乃至全國同類學校,在相互學習和交流中不斷促進學校田園心育項目的深度發展。

田園心育項目的順利開展得到蘇州市政府、教育局、田家炳基金會等多方面的資助和支持,學校順利成為全國田中系列學校心育課程的種子學校,為全國29所田中系列學校開設示范課7節,做專題報告5次,接待來自全國各地的參觀交流團隊近千人。學校探索的“學校社工工作模式”已經輻射蘇州市10所學校。蘇州電視臺新聞三套多次報道學校品格提升工程項目,2018年第6期《蘇州德育》也進行了專版報道,學校連續兩年承辦蘇州市品格提升工程申報答辯會議,連續5年承辦蘇州市心理教師上崗的部分培訓任務,為省市心理健康教育參觀學習及培訓提供基地。根據第三方問卷調查,學校家長滿意率居蘇州市直屬學校首位。社會對學校的辦學滿意度與日俱增,成績的取得充分肯定了學校的辦學成效和學生品質的培養方向。2020年5月,學校榮獲全國婦聯、教育部聯合頒發的“全國家庭教育創新實踐基地”稱號,是江蘇省唯一入選的中學。

田園心育項目,是基于中學心理教育面臨的問題和挑戰而開展的校本探索。依托先進的理念、豐富的課程系統建設和物化環境的改造,項目實現了心育模式的創新,更實現了學生發展、教師發展和學校發展的目標,為學校探索新時代立德樹人新機制奠定了實踐基礎。優秀的項目也需要不斷的改進,2019年,學校又和蘇州大學心理人工智能協同創新中心合作,把應用心理學與人工智能技術的跨界研究成果應用到學校教育實踐中,緩解學生和家長的焦慮情緒,成為全國首家引入AI心理調適技術的學校。

責任編輯:趙赟

School-based Exploration of Mental Health Education Based on the Concept of Interactive Nourishment

HUANG Peili

(Suzhou Tianjiabing Experimental Junior High School, Suzhou 215007, China)

Abstract: Facing the challenge of mental health education in the new era, Suzhou Tian Jiabing Experimental Junior High School adheres to the concept of mutual nourishment, supports the improvement of students learning ability with six psychological methods, supports the growth of parents with a home-school cooperation platform, and supplements with school social work work Social support, exploring the support system for student growth. Through the integration of mental health education teams, the establishment of student growth centers, the development of school-based psychological education courses, and the establishment of a psychological education collaboration platform, the STARS psychological support system model based on the pastoral ecology has been constructed, and the model of collaborative education has been innovated. The social demonstration effect is significant.

Key words: mental health education; comprehensive education; rural mental education

本文系2017年度江蘇省品格提升工程項目“田園心育:交互滋養的成長支持系統建設”(蘇教基〔2017〕12號)的研究成果。

收稿日期:2020-05-25

作者簡介:黃裴莉,蘇州市田家炳實驗初級中學(江蘇蘇州,215007)校長,江蘇省教學研究先進個人,蘇州市高級校長,蘇州市名教師。