關于創作的漫談

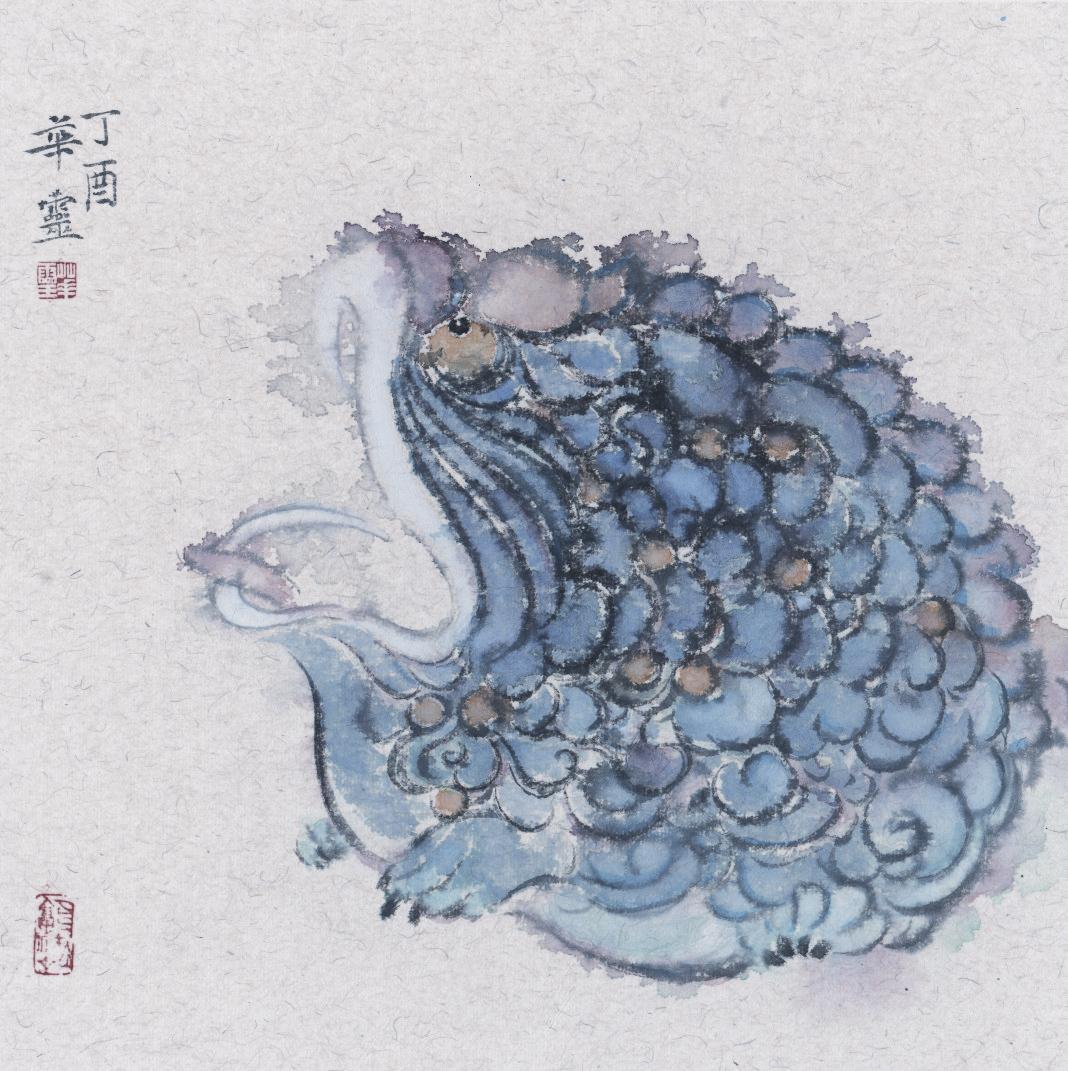

《獨立》是自己比較喜歡的一幅作品。依舊記得某個早晨,我端著水杯倚在窗邊,一只斑鳩滑翔而來,悠閑地落在樹干上,梳理羽毛,抖著翅膀,鮮活無比;庭院邊上,有數個木樁,方方正正,用鐵鏈栓著,串成簡易的護欄。當時就想,要是它能到那個木樁上就好了,可斑鳩直到飛走都沒有去。看來,只能自己動手,讓它飛到木樁上去,當時心念一動,畫境遂成。這也是創作中自己很在意的一個環節,因為有了好的想法,就有了表達的原始欲望和動力。

接下來考究的便是畫面經營,構成、位置、肌理、色調等繪畫的相關因素都要反復推敲,雖是一幅小畫,也需醞釀再三。就鐵鏈的設置便是如此,最初的設想是依照原對象,在右邊拉出一條鐵鏈,畫上去后發現畫面難以平衡,就在左邊也拉出一條,平衡問題倒是得以解決,但看著總有畫蛇添足的感覺。思量再三,干脆左右都不要,將鐵鏈從正面下垂,既保留了這個有趣的元素得以豐富畫面,又不改變原有的視覺平衡。而如何將最初的新鮮感受保持到創作的最后,這同樣是一個需要高度對待的問題。在繪制過程中,始終會提醒自己當時接收到的幾個關鍵詞:鮮活、方正、對比。將羽毛用傳統分染法細細地一遍遍染就,而有些許枯朽的木樁便一兩遍皴擦到位,以求形成視覺效果上的對比,增強小作品的可讀性。回顧整個創作,感覺其既是一個還原的過程,又是一個再創造的過程。

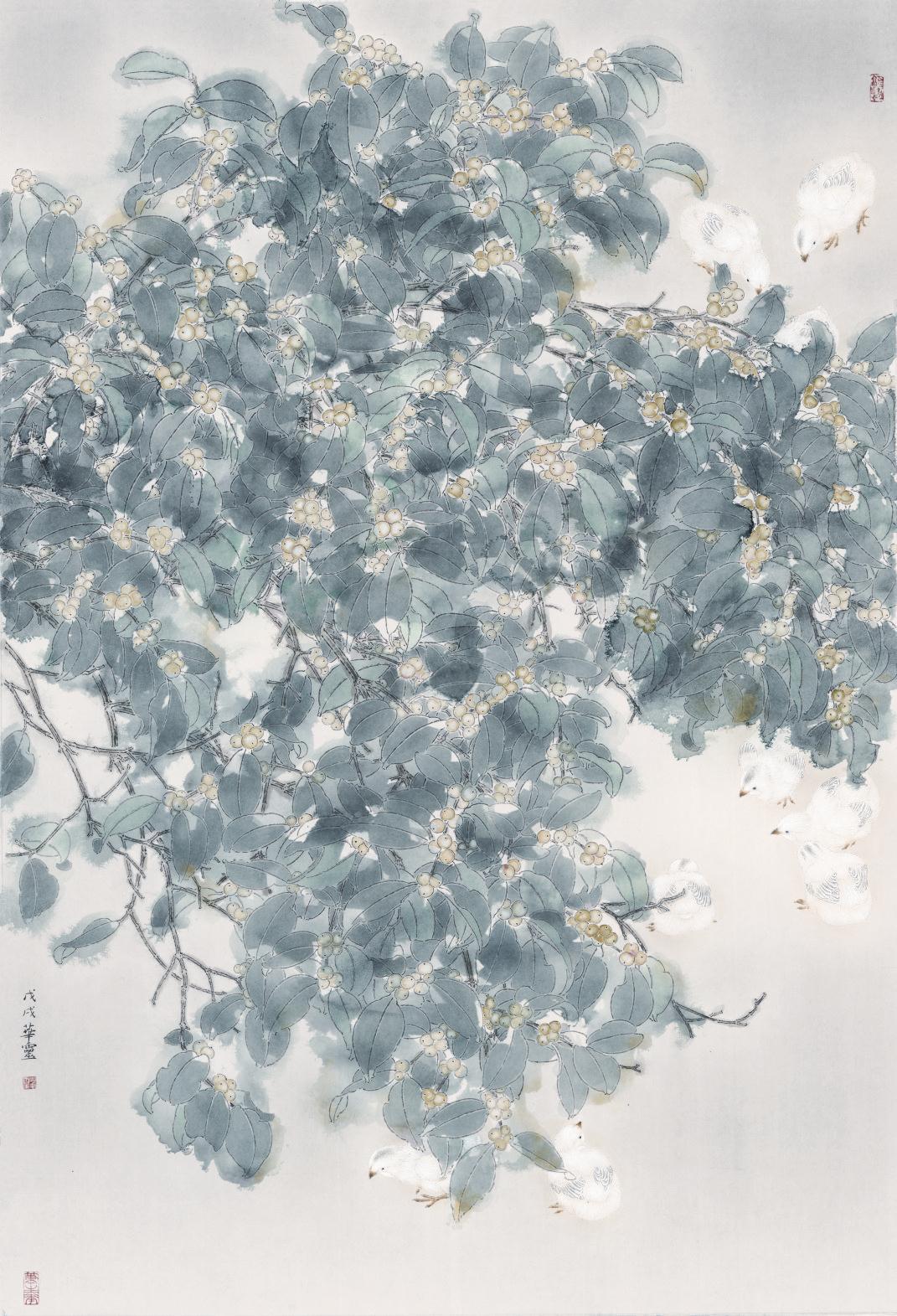

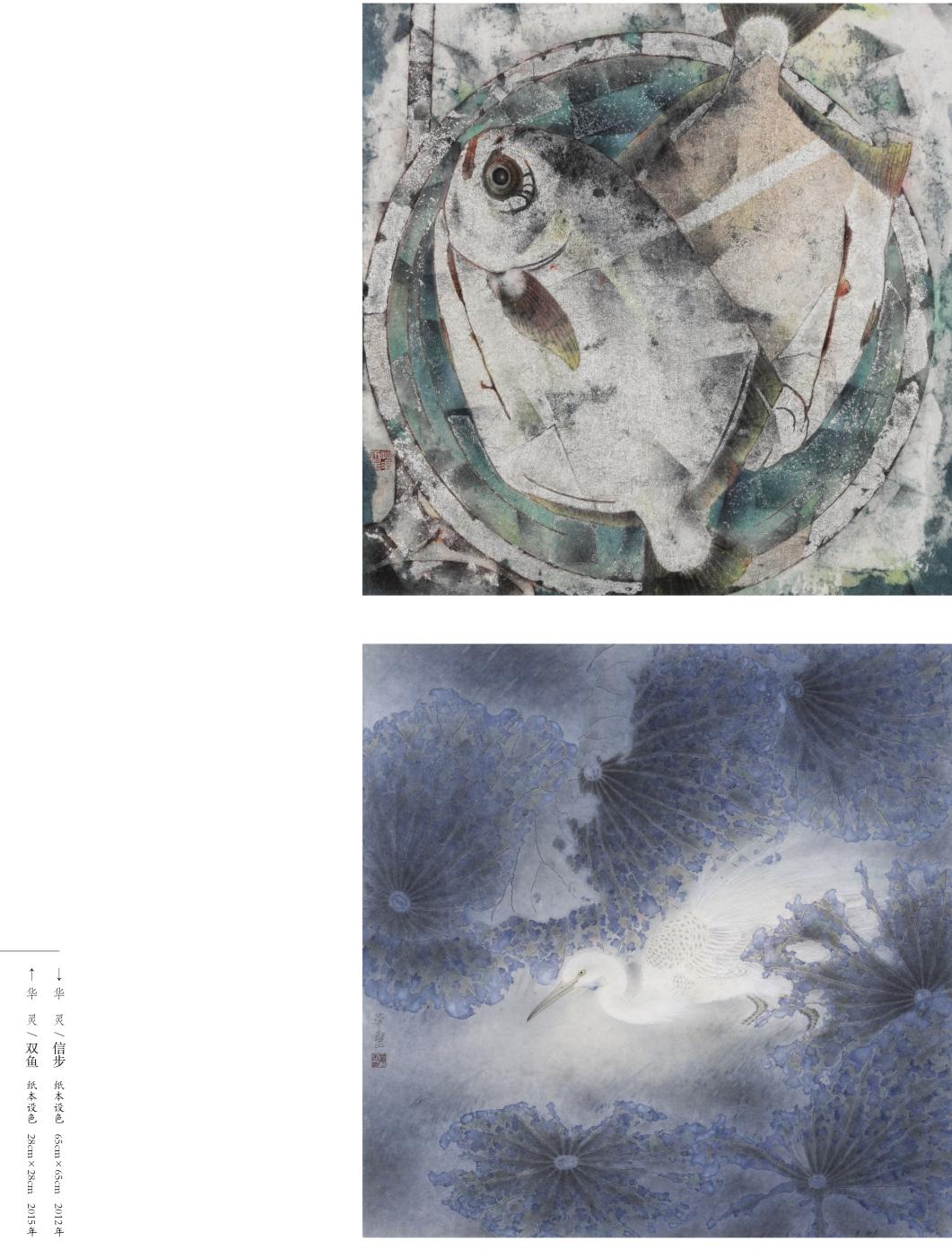

在藝術的追求中,我總是不自覺地希望自己的作品,能用簡單平實的語言,表達相對復雜豐富的語境。既有情,又有境。既能體現三礬九染的工整細致,也能承載材料肌理的豐富厚實;有一定的視覺創新,又不失傳統法度。

矛盾的是,不時地提醒自己,于創作,這樣會不會所求的太多,以致于無法在一個問題上重點深入,也常常出現因繪制時間過長喪失最初的新鮮感,又或者想嘗試新的制作程序和想法而導致失敗。然而,自己好似這樣一個奇怪的人,越是不容易的越喜歡跟著較勁。或許也正因為覺得是在創作,才會有意無意地在原有規則的框架中,自覺或不自覺地注入一些自身新的要求和設想,以求能推陳出新,雖然大多數是以失敗而告終。一陣子的難過后,在原有經驗的基礎上又嘗試起來,循環往復,樂此不疲。

曾有好友善意提醒,可以在有感覺的題材或技法語言上創作出系列作品,這樣比較容易形成風格,也容易做出成果。我明白他的好意,而因性格使然,自己很少執著于一個題材,或一樣技法,抑或一種語言。創作于我而言,更多的是當下感受的表達,技法語言等都是依據畫面的需要而設置,沒有再次強烈的表達意愿,即使換個圖式,重復的繪制也味同嚼蠟,是無論如何都提不起再畫的興致。或許,內心更多的是希望將探索的時間再延長一些,才會如此吧。想起以前學車,每個階段的訓練,自己總是各種錯誤、漏洞百出,教練罵到沒脾氣,說怎么就是不能按照他說的規范去開,當時只顧著想不能僵硬地學習,一定要做到熟練,形成一種操作的本能,這樣以后上馬路安全系數才高(可見自己有多怕死)。然而,起初的各種試錯,在得到不斷地修正以后,每階段的考試,都是穩穩當當地一次性順利通過。想來,畫畫也是如此吧,放開心態,讓自己的本心顯現出來,才會在不久的將來,越來越清楚自己喜好什么,越來越明白自己擅長什么。

時至今日,創作方面還是會情不自禁地選擇盡量忠于自我興趣的表達,鮮有成系列、成面貌的作品呈現。在求藝的道路上,起步雖晚些,但得益于莫高翔老師、蘇百鈞老師的悉心教導與指點,以及諸多師友的幫助,加之在藝術實踐的磕磕碰碰中收獲的些許經驗,似乎開始有了那么一點自我的覺醒和追求的方向。必須承認的是,目前的階段依舊非常稚嫩,也有諸多不足之處。也正因如此,才有了不斷探索精進的強烈訴求和動力。

華靈

1987年生于湖南衡陽,美術學碩士,師從莫高翔、蘇百鈞。中央美術學院中國工筆花鳥畫高研班助教兼班主任,中國藝術研究院訪問學者。現為珠海畫院特聘畫家、珠海誠豐美術館簽約畫家兼副館長、廣東省美術家協會會員、湖南省工筆畫學會會員。