例談高中數學建模教學與學生核心素養的發展

秦江

【摘要】數學建模的認知與發展可劃分為四個階段:感知模型階段、 理解模型階段、構建模型階段與遷移應用模型階段。本文以均值不等式這一重要數學模型建構為例,具體闡述了數學建模教學與學生核心素養發展的必然聯系。

【關鍵詞】數學建模 ? 均值不等式 ? 感知模型 ? 理解模型 ? 構建模型

數學教學著眼于學生的終身發展,數學教學的過程應體現學生核心素養的形成與發展。數學知識與方法的落腳點是什么?就是數學模型,因此數學建模教學是培養學生核心素養的重要內容。數學模型使得數學從理論回歸于現實背景,架起了數學知識與現實背景的橋梁,是數學應用的重要形式,從而也是我們數學教學實現學生核心素養形成與發展的重要渠道。

數學建模是對現實問題進行數學抽象,用數學語言表達問題,用數學知識與方法構建模型解決問題的過程,主要包括:在實際境遇中從數學的視角發現問題,提出問題,分析問題,構建模型,求解結論,驗證結果并改進模型,最終解決現實中的同類問題。數學建模是應用數學解決實際問題的基本手段,也是推動數學發展的動力。數學建模問題應貼近實際生活,有較強的趣味性、靈活性,能激發學習興趣,觸發不同層次、不同水平學生的創造性,使學生形成一定的實際經驗和解決問題的能力。經歷過程、體驗成功、感受經驗是數學教學的最高境界,也是學生核心素養獲取提升的重要渠道。

基于對數學建模的上述認識與多年的教學實踐,筆者認為數學建模素養的發展可劃分為四個階段:感知模型階段、理解模型階段、構建模型階段與遷移應用模型階段。下面筆著以人教版<必修5>第三章《不等式》中均值不等式這一重要數學模型的建構為例,具體闡述數學建模與學生核心素養發展的必然聯系與教師的相應處置策略。

一、感知模型階段——背景認識與數學聯想

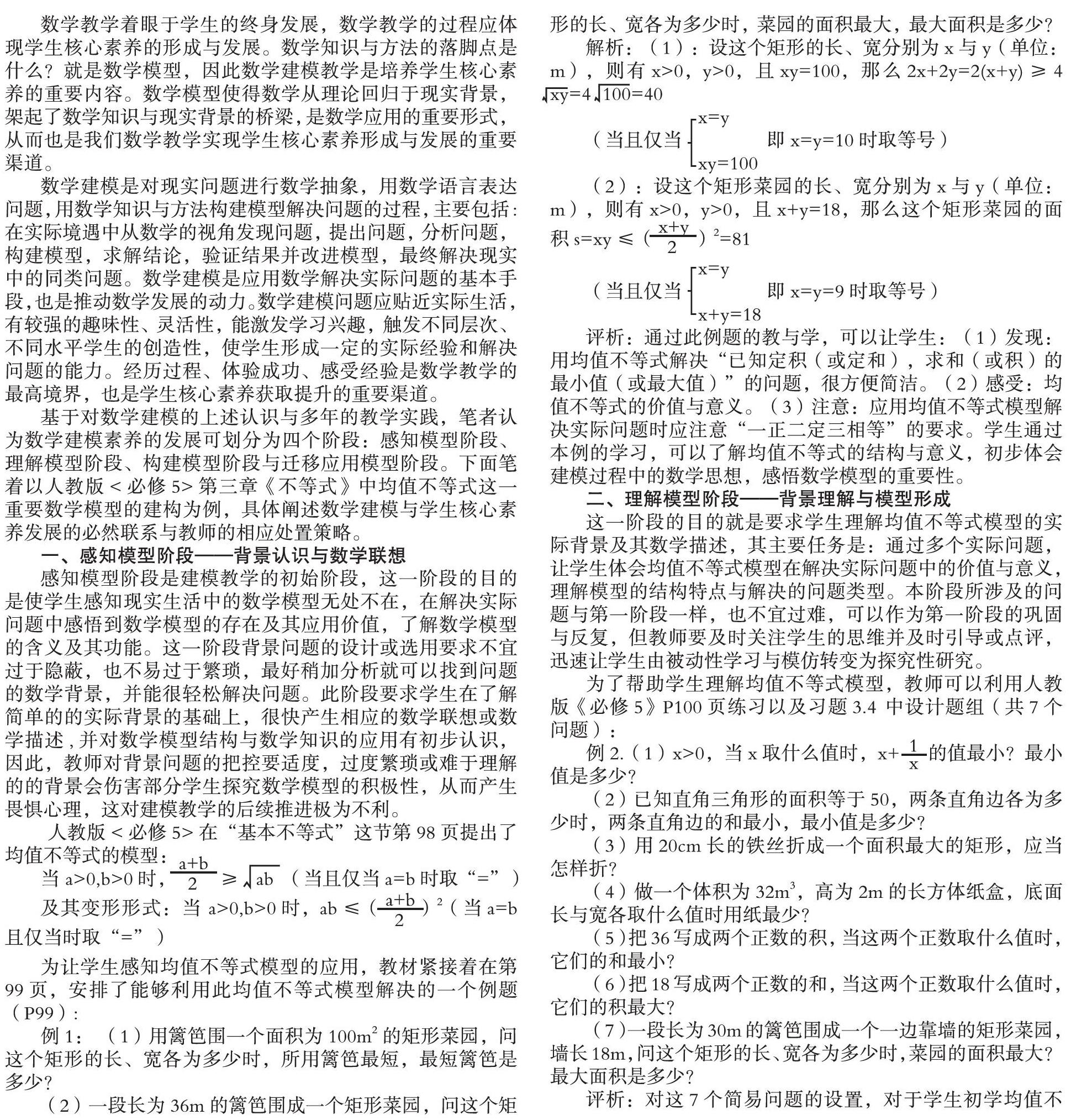

感知模型階段是建模教學的初始階段,這一階段的目的是使學生感知現實生活中的數學模型無處不在,在解決實際問題中感悟到數學模型的存在及其應用價值,了解數學模型的含義及其功能。這一階段背景問題的設計或選用要求不宜過于隱蔽,也不易過于繁瑣,最好稍加分析就可以找到問題的數學背景,并能很輕松解決問題。此階段要求學生在了解簡單的的實際背景的基礎上,很快產生相應的數學聯想或數學描述,并對數學模型結構與數學知識的應用有初步認識,因此,教師對背景問題的把控要適度,過度繁瑣或難于理解的的背景會傷害部分學生探究數學模型的積極性,從而產生畏懼心理,這對建模教學的后續推進極為不利。

評析:通過此例題的教與學,可以讓學生:(1)發現:用均值不等式解決“已知定積(或定和),求和(或積)的最小值(或最大值)”的問題,很方便簡潔。(2)感受:均值不等式的價值與意義。(3)注意:應用均值不等式模型解決實際問題時應注意“一正二定三相等”的要求。學生通過本例的學習,可以了解均值不等式的結構與意義,初步體會建模過程中的數學思想,感悟數學模型的重要性。

二、理解模型階段——背景理解與模型形成

這一階段的目的就是要求學生理解均值不等式模型的實際背景及其數學描述,其主要任務是:通過多個實際問題,讓學生體會均值不等式模型在解決實際問題中的價值與意義,理解模型的結構特點與解決的問題類型。本階段所涉及的問題與第一階段一樣,也不宜過難,可以作為第一階段的鞏固與反復,但教師要及時關注學生的思維并及時引導或點評,迅速讓學生由被動性學習與模仿轉變為探究性研究。

為了幫助學生理解均值不等式模型,教師可以利用人教版《必修5》P100頁練習以及習題3.4 中設計題組(共7個問題):

例2.(1)x>0,當x取什么值時,x+ ? ?的值最小?最小值是多少?

(2)已知直角三角形的面積等于50,兩條直角邊各為多少時,兩條直角邊的和最小,最小值是多少?

(3)用20cm長的鐵絲折成一個面積最大的矩形,應當怎樣折?

(4)做一個體積為32m3,高為2m的長方體紙盒,底面長與寬各取什么值時用紙最少?

(5)把36寫成兩個正數的積,當這兩個正數取什么值時,它們的和最小?

(6)把18寫成兩個正數的和,當這兩個正數取什么值時,它們的積最大?

(7)一段長為30m的籬笆圍成一個一邊靠墻的矩形菜園,墻長18m,問這個矩形的長、寬各為多少時,菜園的面積最大?最大面積是多少?

評析:對這7個簡易問題的設置,對于學生初學均值不等式模型的結構特點及其意義,起到循序漸進、由量變到質變的作用,充分理解模型的意義,能夠利用數學語言表達模型,全方位理解模型并試圖解決實際問題,達到第二階段的目標。

三、構建模型階段——模型的形成與初步應用

這一階段就是要求學生能夠在熟悉的現實背景與數學知識中,發現數學關聯,抽象并建立數學模型,應用數學模型解決實際問題,體會數學建模的過程。主要任務就是對相關聯的現實背景與數學知識進行數學抽象,構建合理的數學模型。這一階段的問題可以比第二階段有深度,但綜合性不宜過強,可以找一些經典的建模案例,使學生充分感受其中的建模過程,經歷失敗與成功,最終熟練掌握一定的有效方法。

在學生經歷了對模型的理解階段之后, 怎樣應用數學模型呢?細心閱讀課本,人教版《必修5》第三章《不等式》在習題3.4有兩個習題:第3題與第4題,可以作為均值不等式模型建構的好案例。下面以第4題為例進行說明。

例3:某單位建造一間背面靠墻的小房,地面面積為12m2,房屋正面每平方米的造價為1200元,房屋側面每平方米的造價為800元,屋頂的造價為5800元,如果墻高為3m,且不計房屋背面和地面的費用,問怎樣設計房屋,能使總造價最低,最低總造價是多少?

評析:當學生理解了均值不等式這一數學模型之后,在本例中主動設兩個參數:地面的長a與寬b,那么本問題實際就是已知正數a、b滿足ab=12,求3a+4b的最小值,并能準確的對等號成立的條件進行說明,就是在實際問題中構建均值不等式模型解決問題,這對學生理解均值不等式又達到了一個新高度。在熟悉的情境中,教師引導學生發現參數間的數學關系,鼓勵學生主動構建數學模型并解決數學問題,充分理解均值不等式模型的價值和意義,使認識得到“升華”,這是第三階段的目標。

四、遷移應用模型階段——模型推廣與經驗形成

遷移應用模型階段是數學建模的最高層次,主要是在綜合情境中,運用數學思想和方法,發現隱含的數學關系,并建立合理有效的數學情景轉換,從而對有效的數學模型實施有效的推廣,如在一些似乎與其不相關聯的情境中,找到相關數學模型轉換,如在線性規劃中找到不等式模型,在立體幾何中找到方程模型,在概率中找到幾何模型等,是數學模型的綜合應用。以均值不等式模型為例:

評析:例4與例5都是在綜合情境中運用數學思想和方法,發現隱含的數學關系,構造均值不等式模型解決最值問題的典型案例,這樣的案例很多,平時教學應多留意。學生通過系列的建模及應用訓練,學生具備了一定的方法基礎,形成了一定的經驗,在合適的情景下就自然具備解決問題的方向指引,解決問題的能力自然得到提升;獲取相應的經驗且影響終身,這就是學生核心素養的最大提升。

結束語

隨著課程改革的深入和不斷變革的高考,將來的數學教育應該朝重應用、重能力的方向發展,愈加重視學生核心素養的培養。數學建模作為高中數學重要的核心素養之一,對于如何提高學生的建模能力?筆者認為:(1)尊重學生的認識規律,循序漸進。對于數學模型,學生總是要經過:感知模型階段、理解模型階段、構建模型階段,最后再到遷移應用模型階段。(2)作為教師,應該深入專研教材,透徹理解教材,善于進行題組教學設計,教學時才能駕輕就熟,舉重若輕。循序漸進引導學生感受四個階段,鼓勵學生大膽聯想建模,師生共同經歷成功與失敗,適時啟發學生模型的遷移與推廣,指導學生總結相關的成功經驗,學生深切感受數學的實用性價值。這是數學建模應用教學過程中,作為教師不同階段的職責要求。均值不等式是數學建模教學的重要知識載體之一,本文以均值不等式為例,結合自己的長期教學實踐,借本文與讀者探討建模教學的最高境界,不妥之處懇請大家指正。

【參考文獻】

[1]姜平. 基于核心素養的教學設計——以\"均值不等式\"為例[J]. 中學數學, 2019, 000(005):6-7.

[2]顧華. 重視數學模型,發展核心素養——以"均值不等式"的教學為例[J]. 數學教學通訊, 2019(36):35-36.