右美托咪定對老年原發性高血壓病人蛛網膜下腔阻滯麻醉穿刺前后血流動力學的影響

張高行,高旭琴,陳 麗,馬智聰

老年高血壓病人動脈血管彈性差、壓力感受器敏感性減退[1],股骨頸骨折椎管內麻醉穿刺期間可引起血流動力學劇烈的波動。一方面,體位擺放時可誘發劇烈疼痛導致血壓、心率明顯升高[2];另一方面,蛛網膜下腔阻滯麻醉阻滯成功后隨著疼痛解除,交感神經節前纖維的抑制,血壓心率又會快速下降[3-4]。蛛網膜下腔阻滯麻醉穿刺前預先在仰臥位下給予病人髂筋膜間隙阻滯(FICB)雖然可緩解體位擺放所引起的疼痛[5-6],但是其并不能阻滯股骨頸骨折的所有神經[7]。疼痛與焦慮仍可以導致高血壓病人的血壓、心率升高[8]。本研究將右美托咪定聯合FICB用于股骨頸骨折手術病人,并與單純實施FICB做比較,評價右美托咪定對老年原發性高血壓病人蛛網膜下腔阻滯麻醉穿刺前后血流動力學的影響。

1 資料與方法

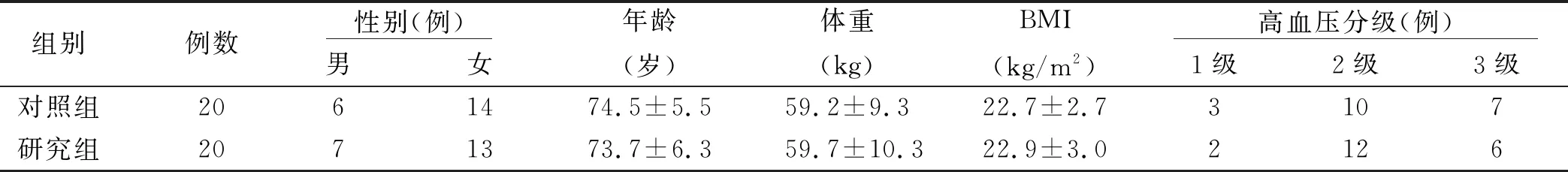

1.1 臨床資料 選取2017年10月—2018年5月在山西醫科大學第二醫院擇期行單側人工股骨頭置換的股骨頸骨折病人40例,年齡65~85歲,體重40~85 kg,美國麻醉醫師協會(ASA)分級Ⅱ~Ⅲ級。所有病人術前診斷均合并原發性高血壓,規律服用抗高血壓藥物,調整血壓在160/100 mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)以下。排除標準:合并嚴重器質性疾病而有生命危險;有精神病史或難以溝通配合;凝血功能異常,穿刺部位感染;對研究所用局部麻醉藥或右美托咪定過敏。根據隨機數字表法分為研究組和對照組,每組20例。兩組病人性別、年齡、體重、體質指數(BMI)、高血壓分級等比較差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性,詳見表1。本研究經山西醫科大學第二醫院倫理委員會批準,并由病人或家屬簽署知情同意書。

表1 兩組病人一般資料比較

1.2 方法 術前常規禁飲、禁食6~8 h,入手術室后開放靜脈通路,監測心電圖及經皮血氧飽和度(SpO2),非手術側橈動脈穿刺連續監測動脈血壓。研究組在準備工作完成后15 min內由靜脈勻速泵入負荷劑量0.5 μg/kg右美托咪定,繼之以0.2 μg/(kg·h)持續泵注,對照組給予相同劑量生理鹽水。

兩組麻醉方式相同,蛛網膜下腔阻滯麻醉前30 min平臥位下給予患肢超聲引導下FICB鎮痛,注入0.33%鹽酸羅哌卡因30 mL。體位擺放前若疼痛視覺模擬評分(VAS)≥4分,靜脈注射芬太尼 0.5 μg/kg補救,1 min后再次觀察,直至 VAS 評分<4分實施體位擺放。如果導致呼吸抑制(SpO2<90%),首先輕拍病人,囑病人用力呼吸,無好轉再通過面罩輔助給氧。蛛網膜下腔阻滯麻醉采取側臥位,患肢朝上,選取L3~L4作為穿刺點,成功后注入輕比重蛛網膜下腔阻滯麻醉液(滅菌注射用水1mL+1%鹽酸羅哌卡因2mL)2.4~2.8 mL,完成后直接固定為側臥手術體位,控制麻醉平面在T10以下。

1.3 監測指標與不良事件處理 記錄藥物泵注前(T0)、體位擺放前(T1)、體位擺放成功即刻(T2)、蛛網膜下腔阻滯麻醉注藥后1 min(T3)、蛛網膜下腔阻滯麻醉注藥后5 min(T4)、蛛網膜下腔阻滯麻醉注藥后10 min(T5)、蛛網膜下腔阻滯麻醉注藥后20 min(T6)的平均動脈壓(MAP)和心率。在麻醉期間,當動脈收縮壓高于基礎值20%或≥160 mmHg時進行藥物干預,茂菲氏滴管靜脈輸注硝酸甘油1 μg/kg;動脈收縮壓下降超過基礎值30%或<80 mmHg時茂菲氏滴管靜脈輸注麻黃堿0.1 mg/kg進行干預。當心率≥100次/min時,視血壓情況處理,若血壓穩定,則不糾正心動過速;若合并血壓升高則茂菲氏滴管靜脈輸注艾司洛爾0.5 mg/kg;合并血壓降低則茂菲氏滴管靜脈輸注麻黃堿0.1 mg/kg。心率≤50次/min時進行干預,小壺靜脈輸注阿托品0.01 mg/kg。術后24 h訪視,評估病人對麻醉效果的滿意度(Likert-5級評分法),從完全不滿意到完全滿意,計分0~4分,得分越高表示滿意度越高。

2 結 果

2.1 兩組不同時間點MAP、心率比較 蛛網膜下腔阻滯麻醉穿刺前,與T0比較,研究組T1時MAP、心率明顯降低,T2時MAP降低,差異均有統計學意義(P<0.05);對照組T1時MAP降低,T2時心率升高,差異均有統計學意義(P<0.05)。蛛網膜下腔阻滯麻醉穿刺后,與T2比較,兩組T3~T6 MAP、心率都呈下降趨勢,但研究組心率在T3時下降不明顯(P>0.05)。研究組T1~T4時MAP較對照組明顯降低,T2、T4、T5時心率較對照組明顯降低,差異均有統計學意義(P<0.05),兩組其余各時間點比較差異均無統計學意義(P>0.05)。詳見表2。

表2 兩組不同時間點MAP、心率比較(±s)

2.2 兩組心血管事件與藥物干預情況 研究組高血壓發生率明顯低于對照組(P<0.05),其他心血管事件及藥物干預兩組比較差異均無統計學意義(P>0.05)。詳見表3。

表3 兩組心血管事件與藥物干預情況 單位:例(%)

2.3 兩組芬太尼補救鎮痛、呼吸抑制與麻醉滿意度情況 研究組需要芬太尼補救鎮痛人數明顯少于對照組(P<0.05),病人麻醉滿意度高于對照組,但差異無統計學意義(P>0.05);兩組呼吸抑制發生率比較差異無統計學意義(P>0.05)。詳見表4。

表4 兩組芬太尼補救鎮痛、呼吸抑制與麻醉滿意度情況

3 討 論

股骨頸骨折椎管內麻醉能引起強烈的應激反應[9],主要表現為體位擺放期間明顯的血壓升高、心率加快。老年原發性高血壓病人本身的交感神經活動和去甲腎上腺素水平增加,副交感神經活動減少[10],受疼痛、緊張等應激后血流動力學波動更加劇烈,極易導致高血壓危象、心腦血管意外等并發癥[11]。為控制體位擺放時的疼痛反應,本研究兩組病人均選用鎮痛確切且對呼吸無明顯影響的FICB進行鎮痛,評價右美托咪定對老年原發性高血壓病人蛛網膜下腔阻滯麻醉穿刺前后血流動力學的影響。

右美托咪定作為一種新型高選擇性α2腎上腺素能受體激動劑,具有鎮靜、鎮痛、抗焦慮及抗交感神經的作用,無明顯呼吸抑制,產生類似生理性睡眠,言語可喚醒,具有清醒鎮靜的特點[12]。右美托咪定主要是通過作用于藍斑核產生抗焦慮、鎮靜、鎮痛的作用,通過激動突觸前膜的α2受體,抑制去甲腎上腺素的釋放,終止疼痛信號的傳導;激動突觸后膜α2受體,抑制交感活性,引起血壓、心率下降;當與脊髓內α2受體結合產生作用時也可發揮鎮靜及緩解焦慮作用[13]。已有研究表明,右美托咪定用于全身麻醉中能明顯改善術中血流動力學,減輕插管應激反應[14-15],但將其用于蛛網膜下腔阻滯麻醉體位擺放的研究仍鮮有報道。

臨床上常將右美托咪定用于椎管內麻醉起效后,以實現術中鎮靜、減輕應激反應、穩定血壓、預防寒戰等作用[16-17],在此基礎上,將右美托咪定應用于麻醉前鎮靜,選用利于老年病人安全的0.5 μg/kg方案作為負荷劑量[18],之后以低劑量[0.2 μg/(kg·h)]維持泵注。本研究結果表明,研究組體位擺放時的血壓、心率可以控制在較低水平,蛛網膜下腔阻滯麻醉起效后,因為穿刺前基數低,血壓、心率的下降亦較為平緩。這一方面得益于右美托咪定的鎮靜、抗焦慮作用,另一方面右美托咪定能增強FICB的鎮痛效果,研究組中需要芬太尼補救鎮痛的病人明顯少于對照組。伴隨著更為平穩的血流動力學,研究組麻醉中發生高血壓的人數亦明顯減少;同時小劑量的右美托咪定并不會增加低血壓、心動過緩等不良事件發生率,這與劉玲等[19]的研究結果是一致的。

以往對于股骨頸骨折體位擺放舒適度評價多關注VAS評分,本研究關注鎮痛同時,力求麻醉穿刺前后病人血流動力學平穩,并于術后訪視時評價病人對麻醉的滿意度,結果顯示右美托咪定聯合FICB可提高麻醉滿意度。

綜上所述,原發性高血壓股骨頸骨折病人蛛網膜下腔阻滯麻醉前應用FICB同時聯合右美托咪定鎮靜能減少芬太尼補救鎮痛的例數,使蛛網膜下腔阻滯麻醉前后血流動力學更平穩,減少高血壓發生,提升麻醉滿意度。