丁桂散穴位貼敷神闕穴在術后腸梗阻中的應用

劉 潔 丁 玲

術后腸梗阻是指患者在接受腹部手術后,由于腹腔炎癥或手術創(chuàng)傷本身原因等引起腸壁水腫,最終導致動力性、機械性障礙的腸梗阻。有研究指出,腹部手術術后腸梗阻的發(fā)生率可高達10%左右,若不及時治療,會反復損傷患者腸管,并加重炎性腸梗阻癥狀,導致胃腸功能恢復時間延長,甚至有可能發(fā)生腸瘺[1]。中醫(yī)認為,腸梗阻屬于“腹脹”“腸痹”“腸結(jié)”等范疇,中醫(yī)治療有穴位貼敷法、內(nèi)治法等[2]。基于此,本研究旨在探討丁桂散穴位貼敷神闕穴在腸梗阻護理中的應用。現(xiàn)報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料回顧性分析我院2018年1月—2019年12月收治的50例行腹部手術術后腸梗阻患者的臨床資料,依據(jù)干預方式的不同,分為對照組(護理+常規(guī)治療,23例)與觀察組(護理+常規(guī)治療+丁桂散穴位貼敷神闕穴,27例)。對照組中男15例,女8例;年齡35~72歲,平均年齡(53.59±10.22)歲;結(jié)直腸手術11例、小腸手術5例、化膿性闌尾切除術4例、胃穿孔修補術3例。觀察組中男18例,女9例;年齡35~72歲,平均年齡(53.60±10.19)歲;結(jié)直腸手術13例、小腸手術6例、化膿性闌尾切除術5例、胃穿孔修補術3例。2組一般資料對比,差異無統(tǒng)計學意義(P>0.05),具有對比性。本研究已通過我院醫(yī)學倫理委員會審核,患者及其家屬均自愿簽署知情同意書。

1.2 診斷標準符合《臨床疾病診斷與療效判斷標準》[3]內(nèi)有關腸梗阻的診斷標準:①患者多有感染、創(chuàng)傷、腹腔手術史;②暴飲暴食后可見嘔吐、腹脹、腹痛等癥狀,腹部存在肌緊張與壓痛情況,可聽見重金屬聲或水聲,腸鳴音消失;③X線檢查可見腸管擴大,小腸可有液氣平面;④CT檢查可見腸壁增厚、水腫,腸腔積氣積液、腹腔滲出;⑤白細胞計數(shù)升高,血鉀、鈉、氯化物降低,二氧化碳結(jié)合力降低,非蛋白氮增高,尿量減少,可見管型與蛋白。

1.3 納入標準①臨床資料完整者;②神闕穴皮膚無破損者;③精神、意識正常者。

1.4 方法

1.4.1 干預方法對照組給予常規(guī)治療與護理:①常規(guī)治療:即禁食,給予胃腸減壓處理,糾正水、電解質(zhì)紊亂與酸堿平衡,并給予抗生素進行抗感染等治療。②常規(guī)護理:保持病房安靜、床單整潔,2 h翻身拍背,按摩受壓部位;常規(guī)進行口腔、呼吸道、會陰部護理,注意避免感染、壓瘡等不良反應。③觀察病情:密切關注患者的精神狀態(tài)、生命體征、嘔吐、腹脹、腹痛、腸蠕動、排氣、排便等情況,如發(fā)現(xiàn)任何異常,應及時報告醫(yī)師并配合處理。④專科護理:確保胃腸減壓的有效性,檢查胃管是否通暢,并記錄引流液的性狀、量、顏色。⑤疼痛護理:讓患者絕對臥床休息,指導患者多聽音樂、深呼吸等,使肢體放松,緩解疼痛,對于疼痛劇烈的患者給予鎮(zhèn)痛解痙藥物;患者取半臥位休息,減輕腹脹對呼吸循環(huán)的影響。觀察組在對照組基礎上加用丁桂散穴位貼敷神闕穴:取丁香50 g,肉桂50 g,研成粉末,用食醋浸泡5~10 min,制成藥餅,用75%酒精棉球?qū)颊呱耜I穴進行清潔、消毒,將藥餅敷貼于神闕穴,上面再敷3 cm×3 cm麝香壯骨膏,并封貼固定進行敷貼,每4~6 h更換一次。

1.4.2 觀察指標記錄相關臨床指標,包括腹脹緩解時間、腹痛緩解時間、首次排氣時間、首次排便時間。

1.4.3 療效判斷標準干預15 d后,依據(jù)《臨床疾病診斷與療效判斷標準》評估,顯效:嘔吐、發(fā)熱、腹脹、腹痛、腹部壓痛、膨隆等臨床癥狀與體征消失,胃腸功能恢復正常,可半流質(zhì)飲食,無不適反應;有效:嘔吐、發(fā)熱、腹脹、腹痛、腹部壓痛、膨隆等臨床癥狀與體征明顯好轉(zhuǎn),胃腸功能有所恢復,X線檢查提示梗阻以上腸襻擴張明顯縮小;無效:嘔吐、發(fā)熱、腹脹、腹痛、腹部壓痛、膨隆等臨床癥狀與體征無變化或加重,胃腸功能未改善,X線檢查可見液氣平面,腸管擴張加重。總有效率=顯效率+有效率。

2 結(jié)果

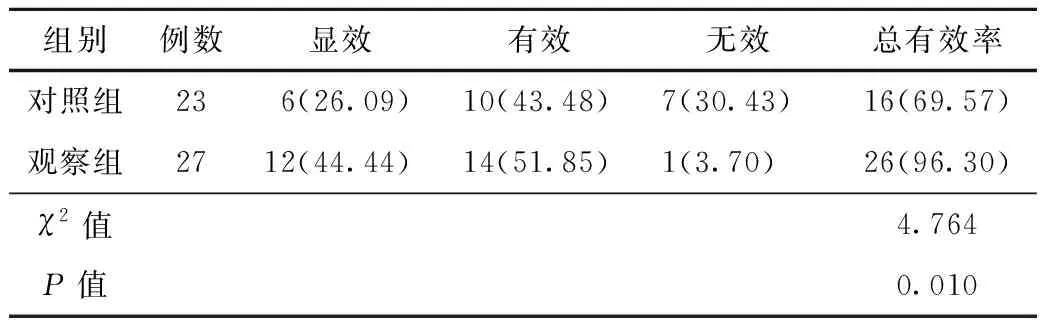

2.1 臨床療效觀察組治療總有效率為96.30%,比對照組的69.57%高,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 2組患者臨床療效對比 (例,%)

2.2 相關臨床指標觀察組腹脹緩解時間、腹痛緩解時間、首次排氣時間、首次排便時間均比對照組短,差異有統(tǒng)計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 2組患者相關臨床指標對比 (例,

3 討論

中醫(yī)認為,經(jīng)腹部手術所造成的創(chuàng)傷易損傷患者中氣,而氣虛則易導致血行乏力,引起氣機不暢,血脈瘀滯,腑氣壅滯,導致胃腸功能障礙。腹部手術術后,患者腸道氣機痞結(jié)且通降功能往往發(fā)生失調(diào),從而不能使腸內(nèi)容物順利通過,最終發(fā)生腸梗阻。術后腸梗阻的主證常表現(xiàn)為實、滿、燥、痞,治療應以通里下攻為主[4]。

中藥可減輕腸壁水腫,緩解梗阻。穴位貼敷是在經(jīng)絡學說的指導下,以辨證論治為基礎,將藥物貼敷于人體表面特定部位,從而達到治療目的,其中包括3個方面的理論基礎:①人體以五臟為中心,并通過經(jīng)絡系統(tǒng),組成有機整體,使機體各個組成部分在功能上存在著一定的聯(lián)系,且相互影響。②中醫(yī)認為,經(jīng)絡內(nèi)屬臟腑,是機體氣血運行的重要通路,也是溝通人體上下表里的獨特系統(tǒng)。③腧穴是機體臟腑氣血聚匯之處,具有獨特的生理功能[5]。每種中藥具有不同的四氣五味、作用歸經(jīng),藥物通過穴位貼敷刺激腧穴,激發(fā)經(jīng)氣,能夠使藥物快速作用于機體所有的臟腑器官,發(fā)揮經(jīng)絡系統(tǒng)的調(diào)節(jié)作用,從而恢復機體器官功能,達到治療疾病的目的[6]。中醫(yī)認為,臍中有一個治病的重要穴位,即神闕穴,是任脈中的重要穴位之一,任脈與帶脈、沖脈、督脈等相連,總?cè)稳須庋瑑?nèi)通五臟六腑、十二經(jīng)脈,外聯(lián)四肢百骸、皮肉筋骨,故臍和諸經(jīng)百脈相通,陰陽相濟,對機體臟腑的生理活動具有調(diào)節(jié)作用[7]。另外,臍下腹膜具有豐富的靜脈網(wǎng),且臍部凹陷形成隱窩,藥物貼敷后可呈自然閉合狀態(tài),使藥物能夠長時間的存放[8]。因此,有利于藥物滲透皮膚,進入血液循環(huán)及淋巴免疫系統(tǒng),從而使藥物發(fā)揮治療全身的效果。此外,臍部神經(jīng)的敏感度極高,通過藥物貼敷,可刺激神闕穴周圍的神經(jīng),調(diào)節(jié)神經(jīng)內(nèi)分泌、消化、免疫等系統(tǒng),使機體各器官的功能得到改善,從而發(fā)揮治療效果[9]。丁桂散穴位貼敷神闕穴具有活血化瘀、散寒止痛、激發(fā)經(jīng)氣、溫經(jīng)通絡之效,從而調(diào)整臟腑功能,改善梗阻腸管壁的微循環(huán),增強腸蠕動[10]。本研究結(jié)果顯示,觀察組治療總有效率為96.30%,比對照組的69.57%高;觀察組腹脹緩解時間、腹痛緩解時間、首次排氣時間、首次排便時間均比對照組短,提示,丁桂散穴位貼敷神闕穴干預術后腸梗阻護理可提高臨床療效,縮短康復時間。

綜上所述,術后腸梗阻患者的護理中接受丁桂散穴位貼敷神闕穴,可提高臨床療效,縮短康復時間,從而有利于改善患者的胃腸功能,值得臨床廣泛推廣應用。