壓密注漿工藝在重金屬污染場地修復中的應用研究

范 宇

(上海地礦工程勘察有限公司/大都市區國土空間生態修復工程技術創新中心,上海 200072)

1 引言

近年來,重金屬污染事件頻繁發生,已嚴重影響到我國的土壤環境質量和糧食安全。重金屬污染土壤具有成因復雜、污染范圍廣、治理成本高等特點[1]。尤其是上海地處長江三角洲,地下潛水位高、地表水系發達,淺部存在各類填土(雜填土、素填土、沖填土)及暗浜,且不同區域潛水含水層的地層組合存在顯著差異,水文地質條件十分復雜,加之工業歷史悠久,土壤不可避免地面臨著嚴重的污染問題。因此,在上海地區關于重金屬污染土壤修復技術的研究也備受關注。

在原位修復施工中,修復藥劑在污染土壤中的分散程度是保證修復效果的關鍵,由于上海地區低滲透性,高黏性土質的污染場地較多,修復藥劑很難與污染土壤中的污染物接觸反應,因此可以通過傳統的巖土施工設備將修復藥劑注入到污染土壤中,實現藥劑與污染土壤的有效均勻混合,從而提升污染場地的修復效果。如高駿采用高壓旋噴注漿法和深層攪拌法對南京市某老工業區有機物污染土壤進行了修復[2],王錦淮等利用高壓旋噴樁和攪拌樁注漿法對上海市某開發區的有機物土壤進行了修復[3],修復效果較為理想,但上述技術在應用工程中也存在一系列問題未能有效克服,如修復藥劑腐蝕巖土設備、修復后土體的地基承載力不能滿足后期開發需求等。

針對上述問題,本文設計了一套壓密注漿-原位固化修復工藝,采用傳統的壓密注漿技術,通過鉆孔的方式,將高濃度的修復藥劑(或特定的漿液)在一定的預加壓力下注入污染土體,利用水泥漿液本身的物理固化作用,使污染土體形成低滲透系數的固化體,將污染物較長期的封存在一定范圍內,進而降低污染物遷移性和溶解度的技術[4]。并成功應用于上海城區某重金屬污染場地修復施工中,既保證了土壤的修復效果,方案切實有效,也保障了場內歷史保留建筑物不受影響,同時降低了工程造價,取得了良好的社會效益和經濟效益。

2 壓密注漿-原位固化工藝設計

2.1 原位固化藥劑篩選

目前常用的土壤重金屬修復技術主要包括挖掘、穩定化/固化、化學淋洗、氣提、熱處理、生物修復等。其中固化/穩定化技術是一種比較成熟的廢物處置技術,現已應用于土壤重金屬修復的工程領域。土壤重金屬固化/穩定化修復技術指運用物理或化學的方法將土壤中的有毒重金屬固定起來,或者將重金屬轉化成化學性質不活潑的形態,阻止其在環境中遷移、擴散等過程,從而降低重金屬的毒害程度的修復技術。與其他技術相比,該技術具有處理時間短、適用范圍較廣等優勢。

常用的固化劑可以分為以下4 類:①無機粘結物質,如水泥[5]、石灰等;②有機粘結劑,如瀝青等熱塑性材料;③熱硬化有機聚合物,如尿素、酚醛塑料和環氧化物等;④玻璃質物質。由于技術和費用等方面的原因,水泥和石灰等無機材料為基料的固化/穩定化應用最為廣泛。其中,水泥作為固化劑時,固化體的組織比較緊實,耐壓性好;材料易得、成本低;技術成熟,操作處理比較簡單;可以處理多種污染物,處理過程所需時間較短。因此本文采用水泥作為重金屬污染土壤的固化修復藥劑。

2.2 原位注入方式篩選

壓密注漿是利用較高的壓力灌入濃度較大的水泥漿或化學漿液,注漿開始時漿液總是先充填較大的空隙,然后在較大的壓力下滲入土體孔隙。隨著土層孔隙水壓力升高擠壓土體,直至出現剪切裂縫,產生劈裂,漿液隨之充填裂縫,形成漿脈,從而將土體擠密,構成了新的漿脈復合地基,改善了土體的強度和防滲性能,同時也改變了土體物理力學性質,提高了軟土地基的承載力。

傳統壓密注漿技術應用于原位固化修復中,與其他修復技術(如異位開挖修復、原位注藥修復、化學淋洗等)相比,該技術具有成本低、施工方便、處理后的土強度高、穩定性強的獨特優點,尤其適用于修復上海地區地層差異顯著的重金屬污染場地[6,7]。

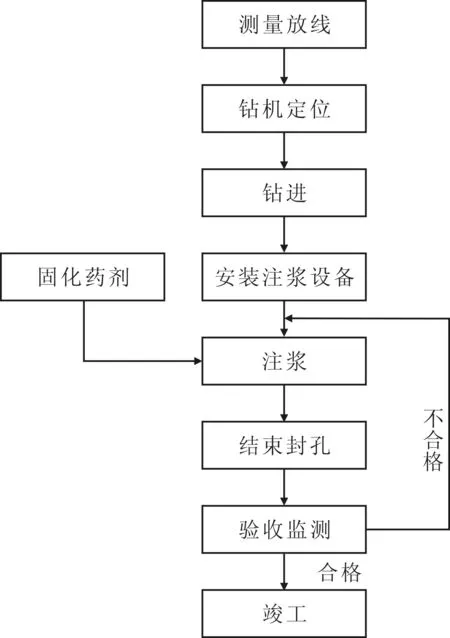

本文以上海城區某重金屬污染場地修復施工為例,因原場地內污染區域內有遺留的歷史保留建筑物,無法進行基坑開挖,采用壓密注漿-原位固化修復取代了傳統的基坑開挖異位修復技術。通過該項目的成功實施,從原位鉆孔、到壓密注漿,再到現場采樣進行效果評估,壓密注漿-原位固化工藝既保證了土壤的修復效果,方案切實有效,也保障了場內歷史保留建筑物不受影響,項目順利通過了竣工驗收。其工藝流程圖如圖1所示。

圖1 壓密注漿-原位固化修復工藝流程

結合壓密注漿的基本原理及以往工程施工經驗,本文設計的的壓密注漿-原位固化工藝適用條件如下。

(1)場地周邊環境復雜,工期緊張,施工條件、資金有限的場地。

(2)場地覆有較深的雜填土,且污染土體以滲透性較差的粉質黏土為主。

(3)污染深度不宜太大,6.0 m以淺為宜,超過此深度的需通過工程實際試驗結果進行參數調整。

3 項目概況

3.1 項目信息

該項目場地位于上海市區,占地面積約46448 m2,歷史上為工業用地,場地現狀主要為建筑拆除后的空地,局部存在歷史保留建筑物。規劃作為商業服務用地、文化用地及辦公用地,屬于第二類用地類型。場地四周敏感目標有學校、養老院、居民區等。不宜采用對周圍環境影響較大的工藝進行修復。

3.2 場地地質

根據前期場地調查的最大鉆探深度為12.0 m,根據鉆孔資料可知,12.0 m以淺范圍內的土層主要由填土、粉質黏土、淤泥質粉質黏土組成,鉆探點的穩定水位埋深在0.92~2.87 m之間。

3.3 污染狀況

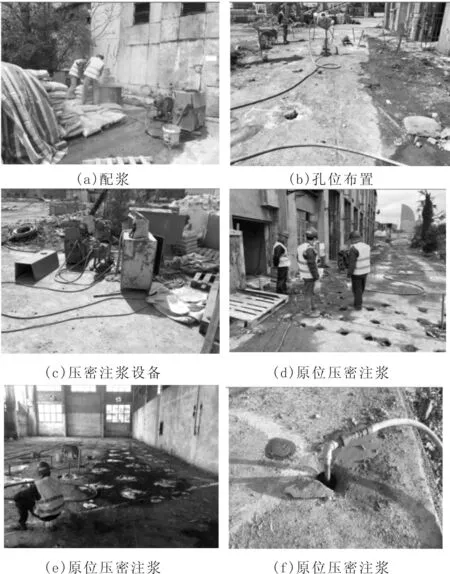

根據前期場地調查可知,場地內重金屬鉛污染區域周長116.4 m,面積535 m2,污染深度為5.5 m;重金屬砷污染區域周長101.7 m,面積700 m2,污染深度為2.0 m。兩部分區域都涉及歷史保留建筑物。其污染物的最高檢出濃度及修復目標值見表1。

表1 場地污染特征及修復目標值

根據項目現場情況及污染特征,若采用傳統的基坑開挖異位固化穩定化修復技術,在施工中將遇到以下4個難點。

(1)部分污染區域位于歷史保留建筑物內部,現場地坪破碎、基坑開挖等,必然會對該建筑物的穩定性造成一定影響。

(2)現場涉及大于5.0m的深基坑開挖,需編制專項方案并組織專家評審,周期較長且安全性有待考慮。

(3)基坑開挖、圍護及支撐、污染土短駁等都需要耗費大量的人力、物力、財力,項目管理也較為復雜。

(4)場地位于上海市區,現場大量的地坪破碎、開挖、藥劑投加、攪拌、污染土短駁等工作,對周邊敏感目標影響較大。

鑒于以上因素,考慮到污染區域內歷史保留建筑物的穩定性,以及污染較為嚴重的深度范圍主要為粉質黏土層,結合以往的工程施工經驗,采用壓密注漿-原位固化修復的方式對本項目開展修復施工。

4 現場實施

4.1 現場施工工藝參數確定

在小試及現場中試的基礎上,最終確定了本場地壓密注漿-原位固化修復施工工藝參數。

(1)注漿孔位設置:現場注漿孔按三角形布置,線距為2 m,縱距為1 m,注漿孔深度根據污染區域深度分別設置為2.0 m和5.5 m。

(2)注漿順序:先外排帷幕,再內排,最后中間排;先下部,后上部;為防止相鄰兩孔竄漿,采用隔空跳打注漿。為保證注漿的質量和效果,間隔跳打注漿分為兩次,中間間隔時間為3 h,即待第一次注入漿液初凝后,再進行第二次跳打注漿。

(3)注漿壓力、流量及注漿率:外部帷幕為0.2~0.3 MPa,中間部分為0.3~0.4 MPa。注漿流量為5~10 L/min,注漿率為16%~20%。

(4)注漿材料:采用普通42.5型硅酸鹽水泥,注漿的漿液水灰比為0.5~0.6。

(5)注漿方式:每套設備由一臺注漿泵、注漿管、流量計、壓力表及拌藥桶組成。首先將水泥按照設計配比在藥劑桶中配置完成,注漿時先將打孔注漿管壓入預定標高(鎬頭機和小型手動震動器配合),然后通過流量計進行注漿量的控制。現場深度2.0 m的注漿孔,因土層主要為雜填土層及少許的粉質黏土層,雜填土中土壤孔隙較大,一次連續注入即可達到設計量;深度5.5 m的注漿孔,因土層主要為粉質黏土層及少許的淤泥質粉質黏土層,相較于雜填土,土壤孔隙率較小,滲透性較低,通過一段時間的注入后,若漿液從孔中或其它地方冒出,此時需暫停注漿,并進行注漿管的提升(每次提升高度不超過5 cm,累計提升不超過30 cm),3 h后再繼續注漿,以此反復,確保注入量達到設計量。

(6)鑒于注漿孔周邊存在建筑物基礎、土層孔隙率差異較大的特征,施工過程中需根據實際情況(注漿速率、冒漿、串漿等)對上述參數進行微調修正,特別是水灰比和注漿壓力,以確保土壤孔隙填充的均勻性和密實度[8]。同時為了保證場地原有建筑物的基礎,修復施工過程中需加強對周邊保護建筑物的監測,如若出現異常情況立即停止施工,并調整工藝參數等,確保修復工作安全可靠。

4.2 施工流程

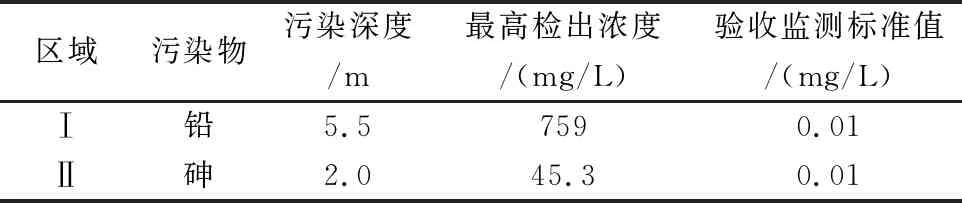

根據前文確定的工藝參數,現場在區域Ⅰ布設注漿孔395個,深度為2.0 m,最終累計注入水泥漿液53 t;在區域Ⅱ布設注漿孔222個,深度為5.5 m,最終累計注入漿液93 t。所有孔位的布設均避開建筑物基礎30 cm以上。項目現場壓密注漿原位固化修復流程圖如圖2所示。

圖2 現場壓密注漿流程

4.3 效果評估

4.3.1 評估方式

本項目重金屬污染區域經壓密注漿-原位固化修復施工后,進行養護,養結束進行現場的效果評估,其中包括修復效果評估和工程性能評估。

(1)原位修復效果評估:嚴格按照《污染地塊風險管控與土壤修復效果評估技術導則(試行)》(HJ 25.5-2018)的相關要求進行修復后區域的效果評估點位布設。

區域Ⅰ:污染區域內布設4個點位,采集1.8~2.0 m深度范圍內的土壤樣品,區域邊界布設6個點位,分別采集0~0.2 m、1.8~2.0 m土壤樣品。

區域Ⅱ:污染區域內布設5個點位,采集5.3~5.5 m深度范圍的土壤樣品,區域邊界布設6個點位,分別采集0~0.2 m、2.8~3.0 m、5.3~5.5 m深度范圍的土壤樣品。

(2)工程性能評估:在原位修復區域進行采樣,于每個區域內任意2個注藥孔中間位置布設一個點位,同時在該修復區域外布設一個點位采集相同深度的土壤樣品作為工程性能評估的對照樣品。

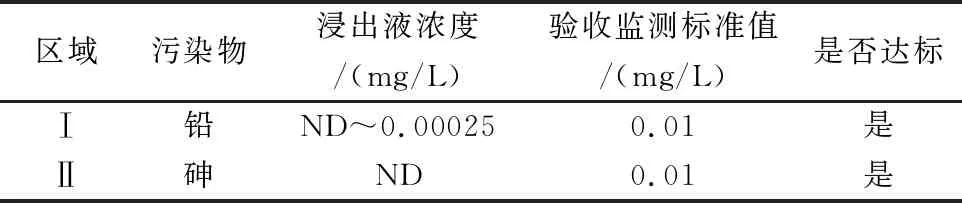

4.3.2 評估結果

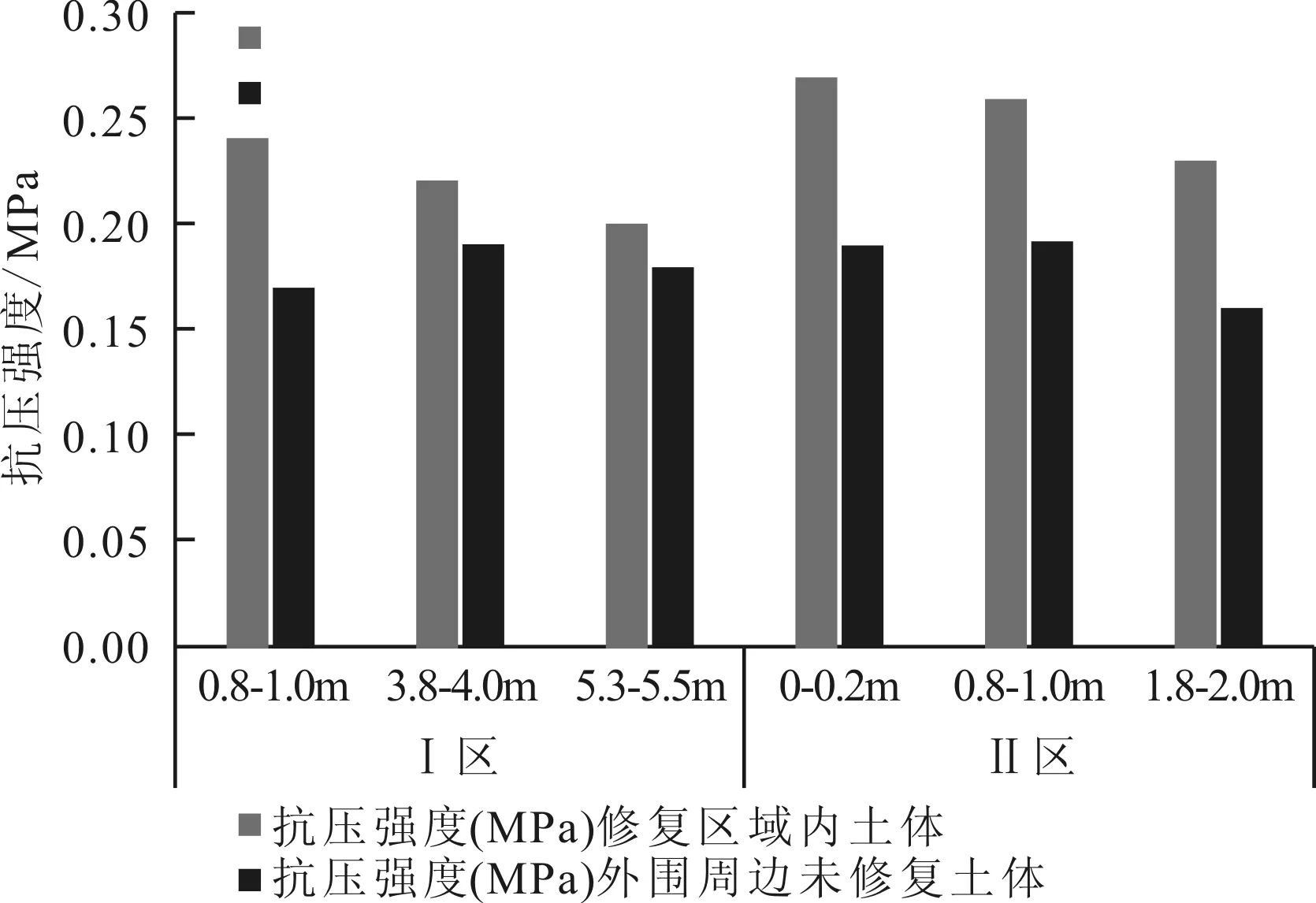

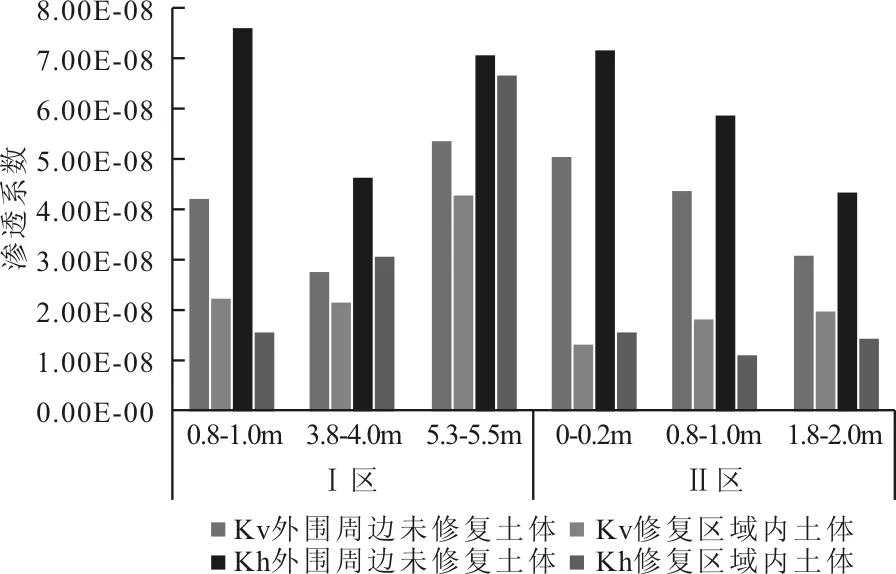

對壓密注漿-原位固化修復區域目標污染物進行浸出毒性評估結果顯示,所有樣品檢測值均小于驗收標準值,修復達標,詳見表2。土體工程性能指標檢測結果顯示,區域內土體的抗壓強度均大于周邊土體的抗壓強度,滲透系數均小于周邊土體的滲透系數或≤10~6 cm/s,滿足評估要求,詳見圖3和圖4。

表2 目標污染物檢測結果

圖3 不同深度土體修復后抗壓強度對比

圖4 不同深度土體修復后滲透系數對比

從圖3、4中可以看出,本項目經壓密注漿-原位固化修復后,2.0~5.5 m的土壤抗壓強度的增長量明顯小于2.0 m以淺土壤;2.0~5.5 m土壤滲透性的改善情況也明顯弱于2.0 m以淺土壤。原位固化修復方法在2.0 m以淺土壤的修復效果非常明顯,自2.0 m開始,隨著深度增加,修復效果開始逐漸減弱。但5.5 m以淺的土壤修復效果均可以滿足現行的驗收標準要求。

5 結論與建議

(1)壓密注漿-原位固化修復技術在本項目中的成功應用,取得了較好的工程效果。但在施工過程中,要時刻注意施工反饋信息,并據此對應用參數進行適當調整,可以更加有效的提高修復的質量[9]。

(2)壓密注漿-原位固化修復技術適用于污染土體滲透性能較小的粉質黏土的場地,工程實施時應根據現場具體情況調整相關工藝參數,避免造成浪費和二次污染[10]。

(3)壓密注漿-原位固化修復技術相比于異位開挖修復技術具有工期短,效率高,費用低的優點,同時克服了其他巖土施工設備在應用中存在的問題,在上海地區重金屬污染場地修復中具有較大的應用前景。