課文教學設計的四個要點(上)

王榮生

課堂教學的成效,主要不是靠教師在課堂教學現場的發揮,甚至也不取決于教師個人的教學才能,而是取決于課前的教學設計,取決于教師課前對教學目標、教學內容、教學過程、教學方法的周密考量。課前教學設計,也就是我們通常所說的備課。

課文教學是我國語文教學長期以來主要的教學模式。一篇課文的教學設計,有兩個方面,四個要點。第一個方面,教什么。“教什么”實際上是兩個問題:一是教學目標(后面我會用“教學點”這個詞來代替),就是這篇課文學生要理解哪些詞語,理解哪些語句,理解哪些段落,理解和感受哪些方面;二是教學內容(后面我會用“知識點”這個詞來代替),就是要使學生理解這些詞語、語句、語段,學生需要知道什么,需要學會什么。學生學習和運用相應的語文知識去解決那些教學點的問題,去理解他們原本可能理解不了、感受不到的地方。第二個方面,怎么教。“怎么教”實際上也有兩個問題:一是縱向的安排,也就是學生先學到哪里,再學到哪里,是先后的次序問題,我們通常把它叫作教學環節;二是在一個環節里面如何組織學生的學習活動,如何組織學生學習、運用相應的語文知識理解課文中的關鍵詞語、關鍵語句等要點。

一、確定一篇課文的教學點

先看課文教學設計的第一個要點,確定課文的教學目標。課文的教學目標,即課文的教學點。要明白一篇課文的教學點,就要先弄明白兩個道理。

1.學生在課堂上有兩個角色身份

學生在課堂上的第一個角色身份,是一個閱讀者。什么是閱讀呢?閱讀,就是有一個讀的人,我們稱之為“閱讀的主體”;去讀一個東西,我們稱之為“閱讀的對象”。一個讀的人,在讀一篇具體的課文時,產生一些理解和感受,這就是我們所說的閱讀。

這看起來是很簡單的常識,卻十分重要。我們需要清楚兩點:第一,當我們討論閱讀、閱讀能力、閱讀教學的時候,必須把誰在讀、讀什么具體地聯系起來。第二,對于一篇課文的理解和感受,是誰的理解和感受呢?當然是讀者的理解和感受,也就是學生的理解和感受。

下面我會和大家討論四首詩歌,都是大家非常熟悉的。第一首詩歌是《再別康橋》,我們來看第一節:

輕輕的我走了,

正如我輕輕的來;

我輕輕的招手,

作別西天的云彩。

現在學生讀這首詩,讀這一段,必定會產生他的理解和感受。產生理解和感受,憑借什么呢?主要是兩個方面:第一,他的生活經驗和百科知識。比如,根據他的生活經驗和百科知識,《再別康橋》的“別”,是告別;康橋,不是一個人就是一個地方,他理解可能是一個地方;“再別”的“再”,可以理解為再次,也可以理解為第二次。他可能知道作者徐志摩,也可能不知道。根據他的一些生活經驗和百科知識,他來理解和感受這首詩。第二,他的閱讀經驗和語文經驗,也就是他的閱讀能力。根據他以往的閱讀經驗,他知道這是一首詩歌,他會按照詩歌的方式來閱讀。比如,“作別西天的云彩”,這是詩歌的說法。接下來第二段,“波光里的艷影,在我的心頭蕩漾”,他要知道“蕩漾”這個詞;根據他的經驗,“在我的心頭蕩漾”是一種詩歌的說法,是一種抒情的表達。他借助自己的生活經驗以及已經形成的一些語文經驗,來理解和感受這首詩歌。這是我們講的學生的第—個角色身份——“閱讀者”。

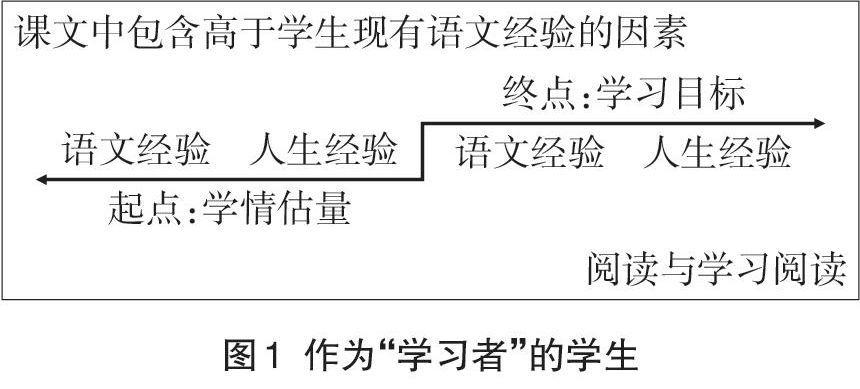

學生為什么是學生呢?因為他要學習。學習閱讀,學習閱讀一篇課文,學習閱讀一首詩歌,學習閱讀這樣的詩歌。也就是說,憑借他原有的一些百科知識和語文經驗,這首詩歌有些地方他可能理解不了,或者感受不到。所以在我們的課堂上,學生還有第二個角色身份:“學習者”。我用這個圖形來表示學生作為學習者(見圖1)。

教材中的課文有高于學生原有語文經驗的一些因素,學生單憑原有的背景知識和語文經驗,有些地方理解不了,有些地方感受不到。而這些地方往往是這篇課文最緊要的地方,往往是學生理解和感受的一些關鍵點。學生要在學習的過程中逐漸跨越這個臺階,克服落差,然后達到一個新的水平,形成更高的語文能力,積累更豐富的語文經驗。

現在我們來看這首詩。學生可能有哪些地方理解不了,哪些地方感受不到呢?在備課的時候,我想起了一個很著名的老師教這首詩歌的一堂課。在那個單元里,他們先學了一首毛澤東的詞《沁園春-雪》,在學習過程中,學生明白了要讀出這首詞中領袖的氣勢、氣派、氣度和風采。然后就學這首《再別康橋》。教師讓學生先朗讀這首詩歌。學生齊聲朗讀:“輕輕的我走了”。教師打斷說:“慢點慢點,停!我聽著好像不是輕輕地走了,我聽著好像是重重地走了。”由此可知,聲音和情調、聲音和情感可能是這個班的學生需要學習的。我們來一起試試看:“輕輕的我走了”,“了”為輕聲。在這一句里面,“輕輕”和最后的“了”,語義與聲音相合、相配。第二句:“正如我輕輕的來”。大家看到這首詩的第一小節,它的押韻是開口音。從我們一般讀詩的經驗來說,離別往往是與憂愁連在一起的,離愁別緒。但是我們讀這首詩時,卻有一種輕快的感覺。這種輕快的感覺從哪里來呢?與語義,也與聲音,與這節的押韻,與整首詩韻腳的選擇有關系。“正如我輕輕的來”,“來”是一個開口音,有一種明亮的感覺。再下一句“我輕輕的招手”,“手”是收束音。“輕輕”和“招手”語音相合、相配。接下來“作別西天的云彩”,“來”“彩”是開口音,一般我們讀押韻時會讀得響亮一點、延長一點,有一種響亮、明亮的感覺。對這一點可能有些學生不太明白,有些學生可能過去沒有相似的讀詩經驗。接下來一段換韻,“娘”“漾”也是很響亮的韻腳。《再別康橋》每一小節都換韻,換韻就意味著跳躍。所以這首詩不僅有一連串意象的跳躍,而且隨著音韻的跳躍,也產生一種很明顯的情感的跳躍。從音韻的角度、從聲音的角度,去理解和感受一首詩的意象,去理解和感受一首詩所傳遞的那種情感、情感的色調和基調,這對目前還沒有形成成熟的閱讀經驗的學生來說,是需要學習的。

這是在確定教學目標之前,我們需要先弄明白的第一個道理。在課堂上,學生有兩個角色身份:作為“閱讀者”,學生產生自己的理解和感受,從這個意義上來說,我們要尊重學生的閱讀主體,尊重學生的理解和感受;作為“學習者”,學生的理解和感受未必是對的,往往是不對的,是不夠的,所以我們才需要教,所以就有了“教學目標”。我們在課堂教學中要教的或者主要面對的,就是學生拿到一篇課文可能會出現問題或有困難的這些地方。

2.“課程目標”與“教學目標”的差別

課程目標和教學目標是兩個不同的層面。簡單地講,“課程目標”是學生經過一段較長時間——比如一個學段、一個學年、一個學期,學生學會的東西。比如“能正確、流利、有感情地朗讀課文”,這不是一篇課文所能完成的,它是一個學段的目標。“課程目標”體現的是課程標準。那么“教學目標”是什么呢?教學目標就是在較短的時間內——一節課或者一篇課文的學習,學生要到達的地方。教學目標不在課文的外面,它當然在課文里。根據語文教學、語文教師的一些話語習慣,我建議——其實很多教研員也是這樣來使用的,把一篇課文的“教學目標”叫作“教學點”。

拿到一篇課文,問“這篇課文的教學目標是什么”,對語文教師來說,這個問題往往比較抽象、籠統,因而往往會走出課文,會用課程目標去替代教學目標。比如,有不少教師在教案上寫的教學目標是“學生能正確、流利、有感情地朗讀課文”。其實,一篇課文的教學目標是學生能讀好課文的這一處,讀對課文的這一句,讀通課文的這一段。請注意,這一處、這一句、這一段,都是在課文里,所以我們用“教學點”這個詞。就拿剛才那個例子來說:學生能讀對“輕輕的我走了”中“了”的輕聲,學生能讀好“正如我輕輕的來”中“來”的開口音。一般來說,拿到一篇課文,問“這篇課文的教學點在哪里”,通常都會引導教師返回到課文里;返回到課文里,目標的方向就對頭了。一篇課文的教學目標與—個學段的課程目標,二者有聯系,但不是一回事。語文教學最難的地方,或者說課文教學問題最大的地方,可能就是因為這個道理一直沒有講明白。

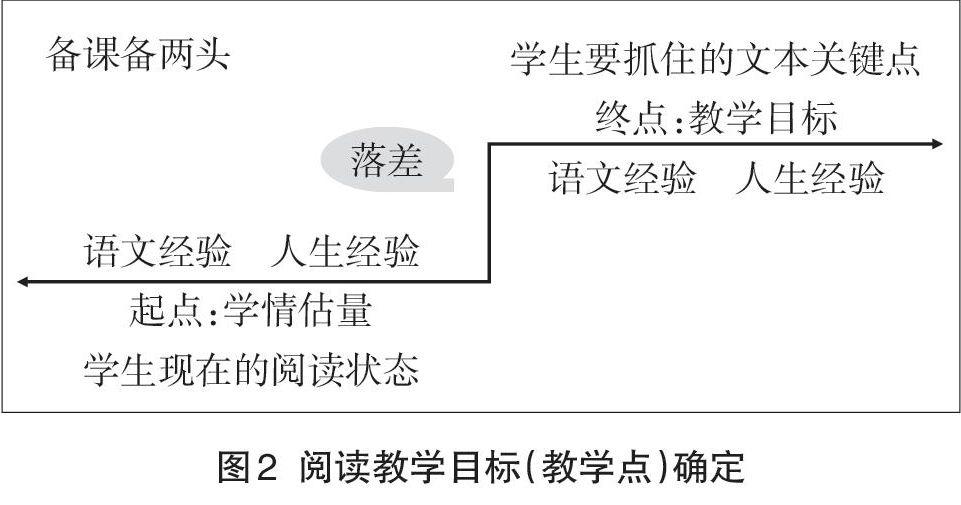

明白了以上兩個道理,對于如何確定一篇課文的教學目標即教學點,就比較容易把握了。確定一篇課文的教學點的方法,其實就是一個常識,即我們通常所說的“備課備兩頭,一頭備教材,一頭備學生”。這句話幾乎每位老師都會說,但是我們過去的研究,可能兩頭都沒有說明白,或者說得不夠明白,所以在上課的時候就會出現這樣那樣的問題。

“備教材”就是抓住課文的關鍵點。一篇課文的理解和感受有哪些緊要的地方,這就是“備教材”所備的地方。還是以《再別康橋》為例,老師們都知道,一首詩歌的理解和感受的關鍵點是意象、節奏、音韻以及詩行的排列,包括標點符號,有語意方面的,也有聲音、形式、視覺方面的。確定一篇課文的關鍵點,我建議大家畫黃顏色。

“備學生”是什么意思呢?我們現在的研究已經能把它說明白了。所謂“備學生”,就是《再別康橋》這首詩,學生有哪些地方憑借原有的生活經驗和語文能力,可以自主地理解和感受,有哪些地方可能關注不到、理解不了、感受不了。我建議教師在學生理解和感受可能有困難的地方畫綠顏色。

畫出的黃顏色和綠顏色一定有重疊的地方。這些重疊的地方就是一篇課文的教學點,即課文的教學目標,也就是在這節課上教師要帶領學生到達的地方(目標),或者這樣說,就是在這節課上教師要幫助學生去解決的教學點的問題。

我們做了大量案例,小學的、初中的、高中的,這些案例幾乎無一例外地告訴我們:學生對一篇課文理解不了、感受不到的地方,即閱讀理解的疑難處,往往就在這篇課文最緊要的地方,往往就是這篇課文理解和感受的關鍵點。學生的疑難處和文本的關鍵點,也就是剛才我講的黃顏色和綠顏色重疊的地方,即教學點。綠顏色越多,表明這篇課文的難度越大。黃顏色遠超綠顏色,說明這篇文章的大部分地方,學生可以自主地理解和感受,因而是不需要教的。

閱讀教學的難點在哪里呢?閱讀教學一個最難的地方,就是一篇課文中哪些地方有困難、哪些地方有問題,哪些語句可能沒有讀懂、沒有理解、沒有感受,學生自己往往是不自知的。也就是說,學生按照已有的生活經驗和語文能力,認為這些地方自己都讀明白了。除非一篇課文遠遠超過了他的理解力,對他來說實在太難了,他才自知讀不懂。而我們的中小學課文往往不是落差那么大,一篇課文的大部分地方,往往大部分學生都能讀懂,而只有某些語句他們可能讀不懂。在這種情況下,學生往往似懂非懂。能夠區分出哪些地方自己讀明白了,哪些地方自己可能沒讀明白,這是較高的閱讀能力的表現之一。由于閱讀教學最大的難點就在于學生理解不了、感受不到卻又不自知,所以更要求教師在備課時關注和分析學生的學情。

分析學生的學情,過去我們搞得非常抽象、非常復雜。其實,就一篇課文的教學來說,學生的學情很簡單也很直觀。所謂學情,就是這篇課文的這個地方,有些學生可能理解不了,這個詞語學生可能感受不到,這個語句學生可能忽略,等等。我建議備課時,了解學情就用這種傻辦法,或者說最實用的辦法:拿到一篇課文,先畫黃顏色,標出那些要緊的地方、關鍵的語句;然后一處一處問:這一處學生能理解嗎?這一處學生能感受到嗎?如果我們憑著教學經驗來判斷學生可能有問題和困難,就畫上綠顏色。

以上是課文教學設計的第一個要點。確定一篇課文的“教學點”,即教學目標。如圖2所示。

我們再來看一首詩,也是大家非常熟悉的——《雨巷》,也看它的第一節:

撐著油紙傘,獨自

彷徨在悠長、悠長

又寂寥的雨巷,

我希望逢著

一個丁香一樣的

結著愁怨的姑娘。

“撐著油紙傘,獨自”,很顯然這首詩斷句的方法,與上面那首《再別康橋》就很不同。《再別康橋》差不多是按照自然語句那種停頓來斷句的,當然,段中有分號和句號,這也是我們需要關注的地方。但是這一首,第一句“撐著油紙傘,獨自”斷在這里,接下來第二句“彷徨在悠長、悠長”斷在這里,接下來第三句“又寂寥的雨巷”,這才是一句話:“撐著油紙傘,獨自彷徨在悠長、悠長又寂寥的雨巷”。在《如何讀詩》這本書里,國外的研究者講:詩歌最緊要的地方,或者說判斷詩歌和散文最明顯的地方,就是詩歌的斷句是完全由詩人來掌控的,而不是按照那種自然的語段、語句。我們來看一下:“撐著油紙傘”,逗號;“獨自”,詩行停在這里;“彷徨在悠長、悠長”,停在這里;“又寂寥的雨巷”,逗號。下一句,“我希望逢著”,停在這里,話沒有說完;“一個丁香一樣的”,停在這里,沒有說完;“結著愁怨的姑娘”。這個詩歌的斷行對有些學生來說可能關注不到,對詩歌的形式可能會有一種朦朧的語感,有一些自主的感受;但是,學生可能不太明白,所以他讀的時候可能關注度就不夠;由于他的關注度不夠,在斷行的那個地方,他就體悟不了作者用這樣的斷行刻意要傳達的意味——作者刻意斷行,顯然是要表達他想表達的某種情感、情緒、情調,這就是我們所說的文學作品“形式就是內容”。與上一首相比較,這首詩歌的斷句對學生來說可能就會有些問題,所以備課時要分析這首詩歌最緊要的地方在哪里,與學生以前讀過的詩歌、形成的讀詩經驗相比,有哪些地方對他們來說可能是新的,先畫黃顏色,再畫綠顏色,確定“教學點”。