淺析細菌耐藥性監測用于微生物檢驗的臨床觀察

李群山 黃海雄 陳奕霞

【摘 要】目的:探究細菌耐藥性監測對微生物檢驗的臨床觀察。方法:本研究450例研究對象均為2017年4月至2019年4月各個科室送檢的檢驗標本。分析各個臨床科室當中的耐藥菌檢出情況以及耐藥菌的構成情況。結果:臨床內科的送檢標本數為241份,其中有13株為耐藥菌株,檢出率為5.39%;臨床外科送檢的標本數為121份,其中有9株為耐藥菌株,檢出率為7.44%;ICU送檢標本數為88份,其中有18株為耐藥菌株,檢出率為31.82%。其中總檢出的耐藥菌株為40株,其總檢出率為8.89%,各臨床科室的耐藥菌檢出率比較,差異具有統計學意義(P<0.05);在40株耐藥菌株當中,檢出大腸埃希菌7株,占比為17.50%;檢出腸球菌6株,占比為15.00%;檢出金黃色葡萄球菌8株,占比為20.00%;檢出凝固酶陰性葡萄球菌9株,占比為22.50%;檢出肺炎克雷伯桿菌6株,占比為15.00%;檢出鮑曼不動桿菌4株,占比為10.00%。結論 在微生物檢驗當中檢出耐藥菌的概率較高,在臨床上要加強對抗菌藥物的使用管理,合理使用抗菌藥物,提高治療的效果,減少細菌對抗菌藥物的耐藥性。

【關鍵詞】:細菌耐藥性;微生物檢驗;臨床觀察

【中圖分類號】R446.5【文獻標識碼】A【文章編號】1672-3783(2020)07-21--01

耐藥細菌的種類在不斷增加,對臨床上疾病的治療會造成一定影響。耐藥性主要是指抗生素以及細菌接觸之后,細菌的代謝出現變化,避免被藥物殺死[1]。因此,抗菌藥物的作用降低,治療效果明顯下降。在選取抗菌藥物的基礎上,要進行謹慎和合理的選擇,加強臨床微生物效果的檢驗工作,減少耐藥菌的增加[2]。本研究主要探討細菌耐藥性監測對微生物檢驗的臨床觀察,具體分析如下。

1 資料和方法

1.1 一般資料

本研究450例研究對象均為2017年4月至2019年4月各個科室送檢的檢驗標本。在450例送檢標本當中,有尿分泌物標本124份,痰標本209份,血標本117份。其中臨床內科的送檢標本數為241份,臨床外科送檢的標本數為121份,ICU送檢標本數為88份,對所有的樣本進行采用相同的方法進行檢測。

1.2 方法

對各臨床各個科室的送檢標本進行檢測,分離病原菌,然后采用珠海迪爾公司DL-96I I細菌分析系統鑒定所分離出來的病原菌,然后采用肉湯稀釋法對最小抑菌濃度的抗菌藥物進行檢測,然后根據美國臨床試驗的標準委員會的判定標準對各種臨床標本進行分析,統計各種細菌的耐藥性情況,然后采用DL-96 II細菌分析系統進行耐藥性檢測,其中的試驗質控菌株主要包括大腸埃希菌、腸球菌、金黃色葡萄球菌等,整個操作的過程需要由實驗室的專業技術人員進行。

1.3 觀察指標

(1)各臨床科室耐藥菌株檢出情況:對各個科室送來的臨床檢測標本進行價差,記錄檢查出耐藥菌的檢出率,然后進行比較。

(2)耐藥菌株構成情況:檢測耐藥菌株的構成情況,然后計算比例。

1.4 統計學方法

統計數據采用SPSS20.0展開整理分析,χ2用于檢驗計數資料,以(%)表示,計量資料以()表示,t用于檢驗計量資料,檢驗數據符合正態分布,檢驗結果顯示P<0.05,有統計學意義。

2 結果

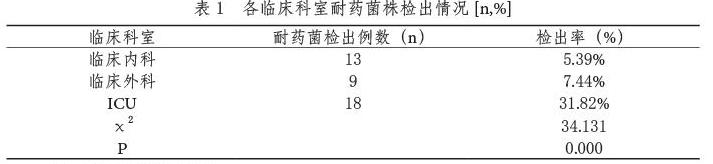

2.1 各臨床科室耐藥菌株檢出情況

臨床內科的送檢標本數為241份,其中有13株為耐藥菌株,檢出率為5.39%;臨床外科送檢的標本數為121份,其中有9株為耐藥菌株,檢出率為7.44%;ICU送檢標本數為88份,其中有18株為耐藥菌株,檢出率為31.82%。其中總檢出的耐藥菌株為40株,其總檢出率為8.89%,各臨床科室的耐藥菌檢出率比較,差異具有統計學意義(P<0.05),具體情況見表1。

2.2 耐藥菌株構成情況

在40株耐藥菌株當中,檢出大腸埃希菌7株,占比為17.50%;檢出腸球菌6株,占比為15.00%;檢出金黃色葡萄球菌8株,占比為20.00%;檢出凝固酶陰性葡萄球菌9株,占比為22.50%;檢出肺炎克雷伯桿菌6株,占比為15.00%;檢出鮑曼不動桿菌4株,占比為10.00%,具體數據見表2。

3 討論

臨床上的研究指出,多重耐藥性菌株的出現是引發患者傳染性疾病的主要因素之。在過去,很多患者認為抗生素越新越好,沒有了解疾病的需要便進行盲目治療,導致耐藥菌株的數量不斷增加,細菌的耐藥性菌株可以廣泛進行傳播,導致患者院內感染的概率加大,導致患者的治療效果差,影響比較嚴重[3]。導致細菌菌株耐藥性的原因多種多樣,包括細菌的耐藥性基因以及抗菌藥物的不合理使用等原因。患者在手術治療之后,由于病原體的侵入,抵抗能力降低,很容易出現感染。因此,在臨床上加強微生物的檢驗以及細菌耐藥性有重要的意義。

本研究主要探究細菌耐藥性監測對微生物檢驗的臨床觀察。在本研究的450例送檢標本當中,其中總檢出的耐藥菌株為40株,其總檢出率為8.89%。從表1 的結果當中可以看出,ICU當中的耐藥菌檢出率明顯高于臨床外科和臨床內科,臨床外科和臨床內科的檢出率差異不明顯。可能是因為在ICU病房當中的患者通常并且比較復雜和嚴重,要進行長期的住院治療,并且在治療的過程當中應用的藥物種類繁多,因此患者很容易出現細菌耐藥性,并且患者出現細菌耐藥性之后,檢測比較容易[4]。很多臨床外科手術的患者進行手術需要進行抗生素抗感染治療,因此患者也會出現細菌耐藥性的可能性。對于微生物檢測當中要對細菌的耐藥性檢測高度關注,及時了解治療效果不佳的抗生素以及各個科室對抗生素的使用情況,進行各項強化管理,按照各項規定和流程對各個科室進行管理,做好監測工作[5]。將檢出的耐藥菌株進行詳細的記錄,采取相關的措施,保證醫院內部的抗生素等藥物的科學使用,減少細菌耐藥性的進一步擴展。 安排專門的人員進行管理,對ICU病房當中的患者做好病情監護,科學使用抗生素,患者在炎癥消失或者病情得到緩解之后無需使用抗生素治療,要里脊停藥,促進患者的恢復,降低抗生素的用量,提高藥物的治療效果[6]。

綜上所述,在微生物檢驗當中檢出耐藥菌的概率較高,在臨床上要加強對抗菌藥物的使用管理,合理使用抗菌藥物,提高治療的效果,減少細菌對抗菌藥物的耐藥性,減輕患者的病情,縮短患者的住院時間,減少感染率的發生,值得推廣和應用。

參考文獻

[1] 薛靜.淺析細菌耐藥性監測用于微生物檢驗的臨床觀察[J].中國保健營養,2017,27(1):130-131.

[2] 蘇玉芬.臨床微生物檢驗和細菌耐藥性監測探討[J].按摩與康復醫學,2016,7(10):73-74.

[3] 鄧丹.臨床微生物檢驗和細菌耐藥性監測分析[J].中國民康醫學,2016,28(006):78-79.

[4] 王佩芬.臨床微生物檢驗中細菌耐藥性監測的應用分析[J].中國衛生產業,2019,16(15):17-19.

[5] 邢海昱.關于臨床微生物檢驗和細菌耐藥性的監測分析[J].中國醫藥指南,2017,15(35):139-140.

[6] 王淼,齊弋樞.臨床微生物檢驗及細菌耐藥性的監測研究[J].中國繼續醫學教育,2016,8(6):26-27.