神經質人格與知識付費意愿:有調節的中介效應分析

李武 艾鵬亞 曹旭誠

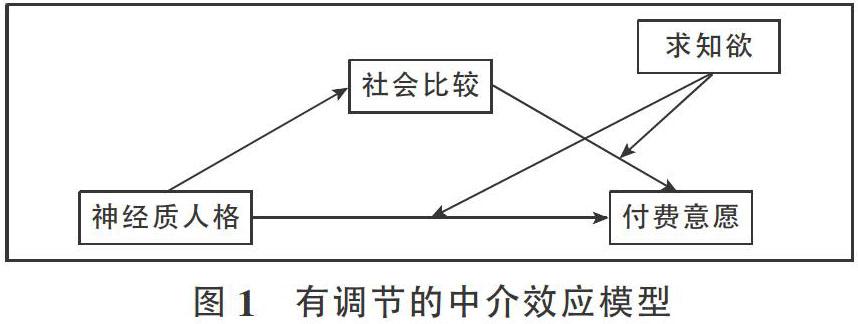

摘?? 要:為洞察焦慮在知識付費意愿中的作用,文章從個體差異視角探究了神經質人格對用戶知識付費意愿的影響及其發生機理。以社會比較為中介變量、求知欲為調節變量的有調節的中介效應檢驗發現,對于高求知欲用戶而言,神經質人格僅能通過社會比較間接影響知識付費意愿,直接效應不存在;但對于低求知欲用戶而言,社會比較的中介效應不再存在,神經質人格對知識付費意愿有正向直接的效應。

關鍵詞:知識付費;神經質人格;社會比較;求知欲;付費意愿

中圖分類號:G252?? 文獻標識碼:A?? DOI:10.11968/tsyqb.1003-6938.2020059

Neuroticism and Willingness to Pay for Online Knowledge: A Moderated Mediation Model

Abstract From individual difference perspective, the present study aimed to explore the effect of neuroticism on users' willingness to pay for online knowledge, and the underlying mechanism as well. An online survey was used for data collection, and the bootstrapping strategy was adopted to test the proposed moderated mediation model. As the results show, among users with high epistemic curiosity, social comparison fully mediates neuroticism and willingness to pay; whereas among those with low epistemic curiosity, neuroticism directly influence user willingness to pay without any mediating effect of social comparison.

Key words payment for online content; neuroticism; social comparison; epistemic curiosity; willingness to pay

隨著內容版權環境的優化和內容變現渠道的普及,知識付費產業的發展方興未艾。該產業模糊了教育、出版和傳媒等板塊的邊界,有效地抓住用戶知識焦慮的痛點[1]。楊金花[2]認為,知識付費產品的本質就在于解決人們內心的焦慮。事實上,緩解焦慮正是用戶知識付費的重要訴求之一[3]。因此,用戶的知識付費行為在某種程度上會表現出非理性消費的傾向。但當前有關該議題的用戶研究更多聚焦于用戶的理性消費層面,包括采用感知價值理論[4-5]、社會資本理論[6-7]、計劃行為理論[8-9],以及相關的信息技術接受理論開展的研究[10-11]。誠然,這些研究為理解用戶知識付費意愿或行為及其影響因素提供了有益的參考,但它們不能很好地幫助我們洞察焦慮在其中所發揮的作用。

作為對焦慮等情緒易感程度的反映,神經質人格是大五人格中一種重要的類型[12]。諸多實證研究也表明,神經質人格與用戶的焦慮程度存在密切關系[13]。因此,從神經質人格切入,對于我們基于焦慮角度洞察影響用戶知識付費決策的相關因素具有重要意義。另外,知識付費產品的內核在于“知識”,而求知欲反映的正是個體對知識的渴望程度[14]。所以,在考察神經質人格對用戶知識付費意愿的影響過程中,有必要將求知欲的影響作用納入進來,以期獲取對此議題更為全面和準確的認識。

具體而言,本研究試圖回答以下三個問題:(1)神經質人格是否對用戶知識付費意愿有所影響?(2)神經質人格如何影響用戶的知識付費意愿?(3)求知欲對神經質人格和知識付費意愿的直接關系及間接關系是否存在調節作用?如存在,其具體的調節效應又是如何?

1?? 文獻綜述及研究假設

1.1??? 神經質人格與付費意愿

對于用戶來說,知識付費的實質是一種信息消費行為,而指導人類行為的重要心理機制之一就是人格特征[15]。截至目前,大五人格模型(神經質、外向性、開放性、宜人性和嚴謹性)是國際上最具影響力的人格理論模型。其中,神經質人格主要反映個體情緒的穩定程度,與焦慮等多種負面情緒有著緊密的聯系[16]。相對于低神經質個體,高神經質個體往往更容易產生并伴隨著更多的負面情緒,包括焦慮和急躁等[17]。

邢小強和周平錄[18]通過對知識付費產品的案例分析,發現心理價值與效率價值是這類產品價值主張中的重要部分,其中心理價值指“消費者通過付費獲取知識來緩解社會焦慮,增強自我認同”,而效率價值指“用戶可以通過知識付費進行更加快速和便捷的學習”。不得不說,知識付費產品的上述兩種價值主張非常契合高神經質用戶容易焦慮和急躁的性格特征。因此,相對于低神經質個體,高神經質個體可能更希望通過消費知識付費產品達到緩解焦慮的目的。換言之,用戶的神經質人格水平更高,他們的知識付費意愿就越發強烈。

此外,由于高神經質個體更容易產生孤獨感、更需要情感支持,因此他們有可能更傾向于使用社交媒體,以尋求支持和陪伴[19]。當前知識付費產品大多提供虛擬社區服務,具有較強的社交屬性。劉征馳等[20]的研究表明,除了產品價值及體驗價值之外,社交價值也是用戶愿意使用知識付費產品的重要方面。從這個角度來看,相對于低神經質個體,高神經質個體同樣有可能更愿意為知識產品付費,以獲取社群服務和情感支持。

綜上所述,本研究提出第一個研究假設:

H1:神經質人格正向影響用戶的知識付費意愿。

1.2??? 社會比較的中介作用

Festinger[21]在1954年首次提出社會比較理論。該理論認為,人類傾向于使用直接和有形的客觀標準進行自我評價,當缺乏客觀標準時,就會借助與他人比較的方式,以此獲取對自身的認知。盡管Festinger所講的“社會比較”僅限于個體的觀點與能力,但后續對社會比較的研究早已突破這兩個對象,并逐步延展到社會生活的方方面面。“社會比較是人類社會生活的一個核心特點”這一觀點儼然成為學界共識[22]。

一方面,神經質人格與社會比較有著密切的聯系[23]。根據Schachter[24]的壓力歸屬理論,社會比較是尋找和確定歸屬感的主要途徑。在同樣的壓力下,高神經質個體往往更傾向于與他人進行社會比較,他們希望從他人身上尋找更多與自己相似的經驗以獲得歸屬感。VanderZee等[25]也持類似的觀點,認為當面臨不確定性的時候,人們需要尋求歸屬感用于減少因不確定性所帶來的壓力,這一點在高神經質個體身上表現得更為明顯。本文實證研究也驗證了他們的觀點:個體神經質水平越高,越有可能進行社會比較。

另一方面,有研究表明社會比較能夠作用于人們的消費行為。如Zheng等[26]發現社會比較會導致炫耀性消費,而用戶對知識付費產品的消費同樣帶有“面子”消費的色彩[27]。也有研究發現社會價值對知識付費意愿具有顯著作用,即用戶期望通過使用知識付費產品來提高社會形象[28]。此外,社會比較又與人們的自我提升之間有較強的聯系[29],而使用知識付費產品的用戶在一定程度上帶有自我提升的目的[30]。換言之,社會比較也會在一定程度上促進用戶對知識付費產品的付費意愿。基于以上論述,不管是從獲取他人認同還是提升自我的角度來看,用戶的社會比較傾向越明顯,越有可能愿意為知識產品付費。

鑒于上述的分析和討論,本研究認為神經質人格對社會比較有重要的作用,而社會比較又會影響用戶的付費意愿,并據此提出第二個研究假設:

H2:社會比較在神經質人格對用戶知識付費意愿的影響中起中介作用。

1.3??? 求知欲的調節作用

求知欲反映的是個體對知識的渴望程度,是一種能夠被學習樂趣本身所驅動的傾向[31]。個體的求知欲越高,越傾向于開展搜尋信息、學習和思考等活動[32]。盡管知識付費產品與通常意義上的內容付費產品在載體和形式方面多有類似,但其內核在于“知識”,主要用于解決用戶的“知識焦慮”問題,而非滿足消遣娛樂或消磨時光等其他需求[33]。換言之,知識付費市場本質是知識的生產、交換和消費[34]。因此,在對知識付費意愿的研究中,考慮個人的求知欲是非常有必要的。

在研究用戶獲取知識意愿或行為方面,學者們除了將求知欲作為自變量之外,也將其作為調節變量使用。如Koo等在研究用戶知識搜尋行為意向的時候,就區分了求知欲程度不同的用戶群體,研究發現求知欲對感知有用性、感知易用性、感知娛樂性和用戶知識搜尋意愿的關系存在顯著的調節作用。具體到知識付費這一特定情境中,張楊燚等[35]研究發現求知欲在感知價值與用戶知識付費意愿的關系中同樣存在調節效應——相對于低求知欲個體,高求知欲個體更有可能單純地出于獲取知識的需求而付費,因而較少地受到其他因素的影響[35]。

上述文獻回顧表明,個體的求知欲水平在很大程度上會影響相關變量與知識搜尋、付費等行為意向的關系。因此,本研究提出以下兩個研究假設:

H3a:求知欲在神經質人格對用戶知識付費意愿的直接效應中存在調節作用。

H3b:求知欲在神經質人格對用戶知識付費意愿的中介作用的后半段存在調節作用,即在社會比較對付費意愿的影響中存在調節作用。

最后,基于上述四個研究假設,本研究構建了一個有調節的中介效應理論模型(見圖1)。

2?? 研究方法

2.1??? 研究步驟

本研究采用問卷調查法。在正式開展調查之前,于2019年6月上旬對問卷進行預測試,共回收問卷60份。預測試表明,問卷中所涉及的核心變量具有較好的內在一致性。此外,本研究也根據預測試結果調整了問卷中部分語句的表述方式。

2019年6月中旬,本研究正式開展問卷調查。通過滾雪球的方式在線尋找至少已經聽說過知識付費產品的用戶,并借助過濾題排除從未聽說過的用戶。經過大約兩周的時間,共收集471份問卷。由于本研究聚焦于有付費可能性的人群,因此剔除了所有已經放棄購買的人群,包括 “曾經試聽過,但最終決定不購買”的用戶(13.0%)、“曾經購買過,但已放棄繼續購買”的用戶(10.4%)。最終保留361份用于后續數據分析工作,其中“聽說過,但沒有用過”的用戶占比36.5%,“正在試聽,但尚未購買”用戶占比18.5%,“已經購買,正在收聽”用戶占比21.7%。對于前兩種類型的用戶,本研究測量的是他們的初始付費意愿;對于第三種類型的用戶,本研究則測量他們的持續付費意愿。

2.2??? 測量

本研究的核心變量共4個:神經質人格、社會比較、求知欲和付費意愿。參與者均被要求利用李克特五級量表(1=很不同意,2=不太同意,3=一般,4=比較同意,5=非常同意)自我匯報對這些問項的意見。

問卷中測量“神經質人格”的問項共有四道,分別為“我經常感到猶豫和沮喪”“我常常感到內心不踏實”“我經常擔憂一些無關緊要的事情”“我經常擔心有什么不好的事情要發生”。這些問項摘自王孟成等[36]編制的中國大五人格問卷中對神經質人格的測量,具有很好的研究信度(α = 0.940)。

對于“社會比較”的測量,本研究改編自Kim[37]對Facebook用戶社會比較的測量,以及Buunk 等[38]編制的社會比較傾向量表。一共有四道問項,包括:“我很在意別人對我的看法”“我很關心別人如何評價我”“我總是花很多精力比較自己和別人做的事”“我總想把自己的表現與其他人進行比較”。該分量表具有良好的信度(α = 0.888)。

對于“求知欲”的測量,本研究采納的是Litman等[39]對求知欲的測量,該分量表同樣具有良好的研究信度(α=0.886)。具體包括如下三道問項:“我享受探索新知識的過程”“對我來說,學習新知識是令人興奮的”“我非常愿意學習不熟悉的內容”。

最后,本研究利用四道問項測量用戶對知識付費產品的“付費意愿”“在將來,我會嘗試(繼續)購買付費音頻”“在將來,我愿意(繼續)購買付費音頻”“在將來,我計劃(繼續)購買付費音頻”“在將來,我覺得自己不會(繼續)購買付費音頻”(反向題)。該分量表的測量改編自Dodds等[40]對消費者付費意愿的測量,具備較好的研究信度(α = 0.804)。

2.3??? 數據分析方法

本研究利用方杰等[41]推薦的偏差矯正的百分位Bootstrap方法進行有調節的中介效應檢驗。在具體操作方面,采用Hayes[42]編制的SPSS宏PROCESS插件,并選擇其中的模型15。

通過問卷法收集數據有可能造成共同方法偏差[43]。為了降低這種系統誤差,除了進行事前程序控制(如保證問卷填寫者匿名性)之外,本研究在開展正式數據分析之前選取Harman單因子檢驗進行事后統計控制。采用未旋轉的因子分析結果,得到4個特征根大于1的因子,其中第一個因子解釋的方差累積百分比為36.9%,低于較常使用的40%的臨界標準[44],即本研究數據不存在嚴重的共同方法偏差問題。

3?? 研究結果

3.1??? 描述統計分析

統計有效樣本的分布情況(見表1)可知,女性多于男性,年輕人(25歲以下)人群占比最多,將近一半的調查者擁有本科學歷,各個層次的平均月可支配金額分布較為分散,一線城市用戶多于非一線城市用戶。

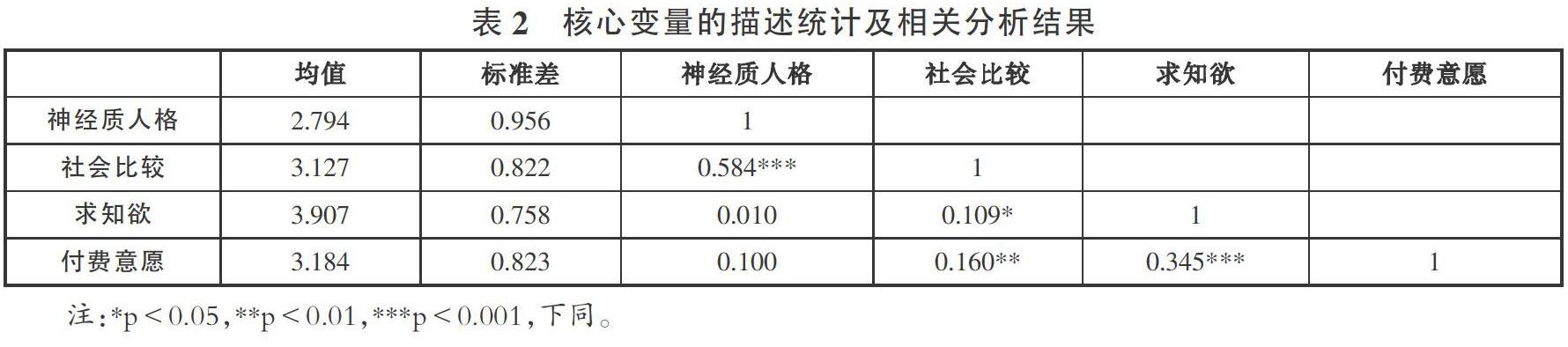

本研究列出了四個核心變量的基本描述統計分析結果以及兩兩變量之間的皮爾森相關系數(見表2)。可知,神經質人格與社會比較具有中度相關關系(相關系數超過0.5),而社會比較與求知欲、社會比較與付費意愿、以及求知欲與付費意愿之間都具有弱相關關系(相關系數介于0.1和0.4之間)。

3.2??? 有調節的中介效應分析

本研究在PRCOESS插件中選擇模型15,在控制性別、年齡、受教育程度、平均月可支配金額、所在地域這五個人口統計學變量的條件下,檢驗社會比較在神經質人格對付費意愿作用中的中介效應,并檢驗求知欲對神經質人格與付費意愿關系的調節效應,求知欲對社會比較與付費意愿關系的調節效應。

回歸分析結果(見表3)表明,神經質人格可以正向顯著影響社會比較(β=0.477,p<0.001,CI=[0.404, 0.550])及付費意愿(β=0.742,p=0.023 ,CI=[0.105, 1.378 ]),社會比較對付費意愿具有顯著的負向影響(β=-0.785 ,p=0.027 ,CI=[-1.479,? -0.091])。同時,神經質人格與求知欲的交互項對付費意愿具有顯著負向影響(β=-0.168,p=0.027,CI=[-0.318, -0.019]),社會比較與求知欲的交互項對付費意愿具有顯著正向影響(β=0.221,p=0.009,CI=[0.056, 0.386]),說明神經質人格對付費意愿影響受到了求知欲的調節,社會比較對付費意愿的影響也是如此。

在方程二中,交互項系數在統計學上顯著,變量神經質人格和社會比較的系數均非單純的數值,而是對求知欲的一個線性方程。因此,脫離調節變量直接討論神經質人格及社會比較對付費意愿的作用是正向還是負向的實際意義不大,需要進一步采用Bootstrapping方法分析求知欲的調節作用[45]。在具體操作方面,本研究首先以均值加減一個標準差的方式將求知欲劃分為低、中、高三個層次,然后檢驗在不同求知欲水平下(95%的Bootstrap置信區間,5000次抽樣),神經質人格對付費意愿直接效應的顯著性,以及神經質人格經社會比較對付費意愿的間接效應的顯著性。

綜上,對有調節的中介效應進行檢驗(見表4),發現就神經質人格對付費意愿的直接效應而言,當求知欲低時,神經質人格對付費意愿的95%置信區間不包含0,且效應為正;當求知欲為中或高時,神經質人格對付費意愿的95%置信區間均包含0。也就是說,僅當求知欲低的時候,神經質人格對付費意愿才存在直接效應,且效應為正。對于社會比較在神經質人格對付費意愿影響的中介效應而言,僅當求知欲高時,神經質人格對付費意愿的95%置信區間不包含0,且效應為正;當求知欲為低或中時,神經質人格對付費意愿的95%置信區間均包含0。換言之,僅當求知欲高的時候,神經質人格經社會比較對付費意愿的間接影響才存在,并且這個間接影響是正向的。

4?? 討論和結論

4.1??? 主要發現和討論

通過問卷調查法,本研究從個體差異視角考察了神經質人格、社會比較、求知欲與付費意愿之間的關系。數據分析結果不僅驗證了神經質人格能夠正向影響用戶的知識付費意愿,而且揭示了其影響機制在不同求知欲水平的用戶群體中存在差異。具體而言,在高求知欲群體中,神經質人格對付費意愿的直接作用不存在,僅可通過社會比較的中介作用對付費意愿產生正向的影響。但在低求知欲群體中,神經質人格對付費意愿具有直接正向的顯著影響,而社會比較的中介效應不復存在。

對于上述研究發現,可從用戶需求和產品功能匹配的角度加以解釋。一方面,為了緩解焦慮,高神經質個體更有可能進行社會比較,這點在本研究中已得到證實;而且本研究結果表明,不管對于低求知欲還是高求知欲個體,神經質人格對社會比較都具有顯著的正向影響;另一方面,相對于低求知欲個體來說,高求知欲個體更加在意知識而非其他(如金錢、外貌、社會地位等)。若將上述兩個方面進行整合,不難發現,在具有同樣的高神經質水平的人群中,高求知欲用戶更傾向于將知識視作與他人進行社會比較的對象,而低求知欲用戶在進行社會比較時傾向于比較其他非知識方面。在知識付費市場中,交易的“商品”正是“知識”本身,且主要是集中在垂直領域中具有高場景度和高操作性的知識[46]。因此,容易理解的是,對于高求知欲用戶而言,知識付費產品能夠很好地滿足他們社會比較(知識)的需求,從而使得社會比較在神經質人格對付費意愿的作用中扮演重要的完全中介角色。相反,對于低求知欲用戶來說,知識付費產品則無法滿足他們社會比較(其他非知識方面)的需求,導致的結果就是社會比較不能顯著影響用戶的付費意愿,即社會比較無法在神經質人格與付費意愿之間發揮中介效應。

最后值得強調的是,上述的討論重在解釋社會比較在求知欲水平不同的群體中所發揮的不同中介效應。雖然對于不同水平的求知欲群體來說,神經質人格對于付費意愿的影響機理有所差異,但從總效應的角度來看,前者對后者的正向作用均在統計學上顯著。換言之,不管對于高求知欲群體,還是對于低求知欲群體,神經質人格均顯著正向影響用戶的知識付費意愿。如前所述,高神經質個體因更容易產生更多的焦慮情緒,往往具有更強的緩解焦慮的需求和動機。所以,本研究結果也充分說明了從焦慮角度理解用戶知識付費行為意向的重要性。

4.2??? 貢獻和未來展望

本研究探索了神經質人格對于用戶知識付費意愿的作用以及在不同求知欲群體中的發生機理。考慮到目前有關知識付費的用戶研究文獻大多基于理性視角,本研究從用戶的神經質人格入手,有助于我們考察焦慮這一非理性因素對用戶知識付費的行為意向的影響,在一定程度上豐富了有關知識付費的學術研究文獻。另外,由于神經質人格和求知欲作為個體特質具有一定的穩定性,不會輕易隨時間及外部情況的變動而改變[47],對后續行為具有良好的預測力[48]。因此,知識付費產品平臺在后續的工作實踐中,也可根據本研究結果針對不同的人群制定精準的營銷策略。如對于高求知欲、高神經質用戶,應該強調自身“優質知識服務提供者”的形象,體現知識付費產品在知識層面的價值;而對于低求知欲、高神經質用戶,則可適當地強調知識付費產品除知識服務以外的其他屬性,如社區服務和情感支持功能等。

當然,本研究也存在一些不足,首先是有關樣本的代表性問題。本研究采取滾雪球抽樣方法收集問卷,而且用于本文數據分析的樣本數量也偏少(361份),因此在解讀研究結果時應持謹慎態度。在未來的研究中,需要采用更科學的抽樣方法獲取更多的樣本,以提高研究結論的可靠性。另外,本研究的因變量為付費意愿,而非付費行為。盡管意愿與行為之間具有高度的相關性,兩者仍不能完全等同[49]。因此,今后的研究需要將神經質人格對知識付費用戶的影響直接落實到付費行為本身。

參考文獻:

[1]? 鮑靜,裘杰.內容、平臺、社交、服務:在線知識付費持續發展的四大面向[J].出版科學,2019(2):65-70.

[2]? 楊金花.善讀書與善推廣:樊登讀書會運營模式探析[J].出版發行研究,2018(2):96-99.

[3]? 王鵬濤,鄭昌浩.知識付費的變現瓶頸與路徑優化研究[J].中國編輯,2018(11):18-23.

[4]? 李武,艾鵬亞,謝蓉.基于感知價值視角的在線付費問答平臺用戶付費意愿研究[J].圖書情報知識,2018(4):4-14.

[5]? 趙宇翔,劉周穎,宋士杰.新一代知識問答平臺中提問者付費意愿的影響因素探究[J].數據分析與知識發現,2018,2(8):16-30.

[6]? 趙楊,袁析妮,李露琪,等. 基于社會資本理論的問答平臺用戶知識付費行為影響因素研究[J].圖書情報知識,2018(4):15-23.

[7]? 周濤,檀齊.基于社會資本理論的知識付費用戶行為機理研究[J].現代情報,2017,37(11):46-50.

[8]? 盧艷強,李鋼.網絡環境下的用戶持續知識分享行為分析——TRA、TPB與持續使用理論的比較[J].圖書館理論與實踐,2019(3):50-55,81.

[9]? 李鋼,盧艷強,滕樹元.用戶在線知識付費行為研究——基于計劃行為理論[J].圖書館學研究,2018(10):49-60.

[10]? 趙菲菲,渠性怡,周慶山.在線問答社區用戶知識付費意愿影響因素實證研究[J].情報資料工作,2019,40(1):89-97.

[11]? 張錚,鄧妍方.知識付費行為支付意愿的影響因素[J].現代教育技術,2018,28(11):86-92.

[12]? 羅杰, 戴曉陽.“大五”人格測驗在我國使用情況的元分析[J].中國臨床心理學雜志,2011,19(6):740-742.

[13]? Mccrae K R,Johnakinola Y O.An introduction to the five-factor model and its applications[J].Journal of Personality,2010,

60(2):175-215.

[14]? Litman J A.Interest and deprivation factors of epistemic curiosity[J].Personality and Individual Differences,2008,44(7): 1585-1595.

[15]? Phares E J.Introduction to personality(2nd)[M].Glenview,IL,US:Scott,Foresman & Co,1988.

[16]? Costa P T,Mccrae R R.Normal personality assessment in clinical practice:The NEO Personality Inventory[J].Psychological Assessment,1992,4(1):5-13.

[17]? Wang W,Xie X,Wang X,et al.Cyberbullying and depression among Chinese college students:A moderated mediation model of social anxiety and neuroticism[J].Journal of Affective Disorders,2019,256:54-61.

[18]? 邢小強,周平錄.互聯網知識付費的商業模式研究[J].管理評論,2019,31(7):75-85.

[19]? Correa T,Hinsley A W,Homero Gil de Zú■iga.Who interacts on the Web?: The intersection of userspersonality and social media use[J].Computers in Human Behavior,2010,26(2):247-253.

[20]? 劉征馳,馬滔,申繼祿.個性定制、價值感知與知識付費定價策略[J].管理學報,2018,15(12):1846-1853.

[21]? Festinger L A.A Theory of Social Comparison Processes[J].Human Relations,1954,7(2):117-140.

[22]? Buunk A P,Gibbons F X.Social comparison:The end of a theory and the emergence of a field[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2007,102(1): 3-21.

[23]? Buunk B P,Van der Zee K,VanYperen N W.Neuroticism and social comparison orientation as moderators of affective responses to social comparison at work[J].Journal of Personality,2001,69(5):745-762.

[24]? Schachter S.The psychology of affiliation:Experimental studies of the sources of gregariousness[J].Quarterly Review of Biology,1959,17(3):15-25.

[25]? Vanderzee K,Buunk B,Sanderman R.The relationship between social comparison processes and personality[J].Personality & Individual Differences,1996,20(5):551-565.

[26]? Zheng X,Baskin E,Peng S.Feeling inferior,showing off:The effect of nonmaterial social comparisons on conspicuous consumption[J].Journal of Business Research,2018,90:196-205.

[27]? 彭蘭.平臺機制與用戶意愿:知識付費的兩大要素解析[J].中國編輯,2018(11):11-17.

[28]? 李武,許耀心,叢挺.在線付費問答平臺用戶感知價值對付費意愿的影響——基于過去行為的調節效應分析[J].新聞界,2018(10):92-100.

[29]? Pavlova M K,Lechner C M,Silbereisen R K.Social comparison in coping with occupational uncertainty:self-improvement,self-enhancement,and the regional context[J].Journal of Personality,2017,86(2):320-333.

[30]? 周濤,檀齊,鄧勝利.基于IS成功模型的知識付費用戶行為研究[J].現代情報,2019,39(8):59-65.

[31]? Litman J A.Interest and deprivation factors of epistemic curiosity[J].Personality and Individual Differences,2008,44(7):1585-1595.

[32]? Hassan M M,Bashir S,Mussel P.Personality,learning,and the mediating role of epistemic curiosity:A case of continuing education in medical physicians[J].Learning and Individual Differences,2015,42:83-89.

[33]? 李武.在線知識付費平臺:何去何從?[J].圖書情報知識,2018(3):2.

[34]? 趙靜宜,程明.從共享化到秩序化:網絡知識付費現象的知識經濟學分析[J].編輯之友,2019(8):60-65.

[35]? 張楊燚,彭子健,劉齊凱.問答平臺用戶付費圍觀持續參與意愿的影響因素[J].圖書館論壇,2018,38(6):86-94.

[36]? 王孟成,戴曉陽,姚樹橋.中國大五人格問卷的初步編制Ⅲ:簡式版的制定及信效度檢驗[J].中國臨床心理學雜志,2011,19(4):454-457.

[37]? Kim J W.Facebook use for profile maintenance and social grooming and young Korean womens appearance comparison with peers and body image concerns[J].Social Media+Society,2018,4(2):1-11.

[38]? Buunk B P,Ybema J F,Gibbons F X,et al.The affective consequences of social comparison as related to professional burnout and social comparison orientation[J].European Journal of Social Psychology,2001,31(4):337-351.

[39]? Litman J A,Spielberger C D.Measuring epistemic curiosity and its diversive and specific components[J].Journal of Personality Assessment,2003,80(1):75-86.

[40]? Dodds W B,Monroe K B,Grewal D.Effects of price,brand,and store information on buyers product evaluations[J].Journal of Marketing Research,1991,28(3):307-319.

[41]? 方杰,張敏強,邱皓政.中介效應的檢驗方法和效果量測量:回顧與展望[J].心理發展與教育,2012,28(1):105-111.

[42]? Hayes A F.Introduction to mediation,moderation,and conditional process analysis:A regression-based approach(2nd edition)[M].New York:The Guilford,2018.

[43]? 周浩,龍立榮.共同方法偏差的統計檢驗與控制方法[J].心理科學進展,2004(6):942-950.

[44]? 鄧穩根,黎小瑜,陳勃,等.國內心理學文獻中共同方法偏差檢驗的現狀[J].江西師范大學學報(自然科學版),2018,42(5):447-453.

[45]? Hayes A F,Rockwood N J.Regression-based statistical mediation and moderation analysis in clinical research:Observations,recommendations,and implementation[J].Behaviour research and therapy,2017,98:39-57.

[46]? 喻國明,郭超凱.線上知識付費:主要類型、形態架構與發展模式[J].編輯學刊,2017(5):6-11.

[47]? Heinstr?觟m J.Five personality dimensions and their influence on information behaviour[J].Information Research,2003,9(1):1-24.

[48]? Shropshire J,Warkentin M,Sharma S.Personality,attitudes,and intentions: Predicting initial adoption of information security behavior[J].Computers & Security,2015,49:177-191.

[49]? Ajzen I.The theory of planned behavior[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,1991,50(2):179-211.

作者簡介:李武,男,上海交通大學媒體與傳播學院副教授;艾鵬亞,女,上海交通大學媒體與傳播學院碩士研究生;曹旭誠,男,上海交通大學媒體與傳播學院本科生。

本文系中國質量發展研究院項目“在線知識付費平臺的用戶感知質量及其提升策略研究”(項目編號:2018CIQ001)與上海出版傳媒研究院項目“音頻類知識服務產品的發展趨勢研究:基于市場和用戶的雙重分析視角”(項目編號:SAYB1805)研究成果之一。

收稿日期:2019-12-17;責任編輯:柴若熔;通訊作者:艾鵬亞(aipengya1997@163.com)