中醫治療糖尿病用藥規律及效果研究

劉明會 李本覺

摘要:目的:探究中醫在治療糖尿病的過程中的用藥規律以及治療成效。方法:選取2016年9月至2017年9月本院接收治療的糖尿病病人,共計103例,對全部病人均采取中醫治療,仔細觀察以及對比病人的相關用藥規律以及治療成效。結果:本研究在對103例糖尿病患者開展治療的過程中,中醫里面黃芪、茯苓、山藥、天花粉以及冬麥的用藥頻率依次占據前五位,比較用藥的劑型頻率,清熱類藥物的用藥頻率最高,其次是活血類以及補氣類等藥物。本研究對病人開展治療的總體治療有效100例,治療的有效率是97.09%,全部病人沒有表現出不良反應癥狀。結論:臨床上在治療糖尿病病人的時候,為病人采取中醫手段開展治療,所選取的藥物具有養陰益氣、清熱的功效,而且擁有可靠、安全的核心特征。

關鍵詞:中醫治療;糖尿病患者;用藥規律;效果

【中圖分類號】R241 ??【文獻標識碼】A ??【文章編號】1673-9026(2020)06-098-02

近些年來,國內糖尿病的發病率明顯升高,嚴重危害了人們的健康。針對糖尿病,如今還無法根治,重點是有效控制血糖以及預防并發癥[1]。為了充分提升糖尿病病人的臨床療效,本文探究了中醫在治療糖尿病的過程中的用藥規律以及治療成效,具體報道如下。

1.1一般資料

本研究選取2016年9月至2017年9月本院接收治療的糖尿病病人,共計103例,其中女性病人39例,男性病人64例。病人的年齡是48至82歲,病人的平均年齡是(62.5±8.4)歲。分析病人的病程,本研究的病人病程是1至10年,患者的平均病程為(5.2±0.4)年。

1.2方法

以A糖尿病病人為例,對其開展中醫治療。中藥處方具體如下:加黃芪20g,具有很高的滋陰功效;加冬麥15g,養陰清熱;加山藥15g,可以降低血糖、益肺止咳以及滋腎益精;加茯苓20g,擁有心寧、健脾胃以及利濕祛熱等功效;加天花粉15g,清熱瀉火、排膿消腫;加山茱萸10g,滋補肝腎之陰;加葛根20g,止渴止瀉;加五味子15g,養陰固精;加白術25g,利尿消腫;加知母20g,清肺降火;加當歸15g,潤腸通便;加丹皮10g,清熱涼血;加玉竹10g,滋陰潤燥;加太子參15g,益氣生津;加澤瀉10g,利水、消腫。口服,1次/d。

1.3觀察指標

觀察本研究藥物的使用頻率,了解藥物的相關劑型以及所占比例,研究以及總結臨床治療的總有效率。

1.4統計學分析

本研究借助于統計軟件IBM SPSS 23.0開展統計學分析,P<0.05表示擁有統計學意義。

2結果

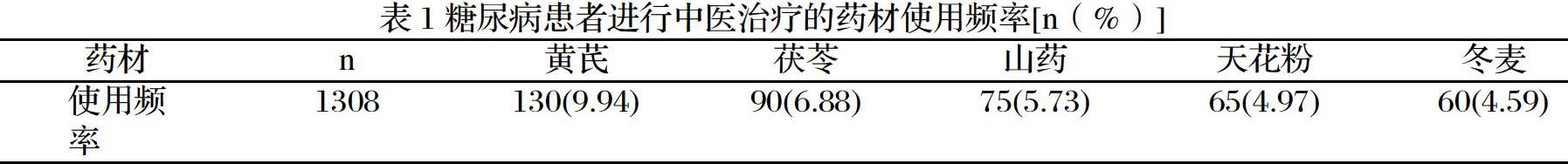

2.1用藥規律

本研究在對103例糖尿病患者開展治療的過程中,中醫里面黃芪、茯苓、山藥、天花粉以及冬麥的用藥頻率依次占據前五位,其中黃芪所占的藥物比例進一步高于其他藥材,差異對比擁有統計學意義。如表1所示。

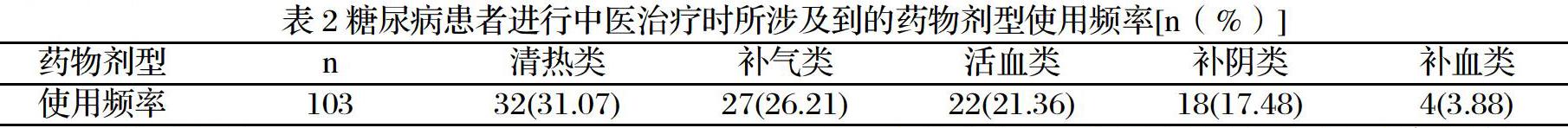

比較用藥的劑型頻率,本研究種清熱類藥物的用藥頻率最高,其次是活血類以及補氣類等藥物。如表2所示。

2.2臨床效果

本研究對病人開展治療的總體治療有效100例,治療的有效率是97.09%,全部病人沒有表現出不良反應癥狀。

3討論

近些年來,糖尿病的發病率不斷上升,極大地影響了病人的生活品質以及身體健康。中醫學進一步認為,津陰虧虛以及燥熱過剩是導致糖尿病產生的核心原因[2]。相關研究者從若干個渠道有效分析了糖尿病的發病機制以及治療策略,以期可以找到更加有效、科學的治療策略。

從臨床具體實踐能夠得知,胰島素分泌不夠是導致糖尿病進一步產生的核心原因,且受這個影響,會使得機體代謝功能出現紊亂,不利于蛋白質、糖與脂肪的代謝;同時,糖尿病的發生還關系到病人的自身情緒,病人越緊張、情緒越波動以及心理壓力越大,會使得生長激素以及腎上腺素等激素的分泌明顯擴增,而這些激素會對胰島素產生拮抗,不斷加重病人的病情[3]。中醫在治療糖尿病病人的過程中,苦寒以及甘寒性味的藥物的使用頻率很高,擁有清熱以及養陰益氣的效果,可使病人的血糖水平降低,并且把血糖有效控制在一定范圍內,優化病人預后。

從本研究結果能夠得知,本研究的治療有效率是97.09%,探究用藥規律:中醫里面黃芪、茯苓、山藥、天花粉以及冬麥的用藥頻率依次占據前五位,比較用藥的劑型頻率,清熱類藥物的用藥頻率最高,其次是活血類以及補氣類等藥物[4]。

總而言之,采取中醫治療糖尿病的臨床成效很突出,經過分析中醫在治療糖尿病的過程中的用藥規律,值得普遍推廣以及應用。

參考文獻:

[1]蔡雪琴,謝春光,蔡莉菁.中醫治療糖尿病周圍神經病變的臨床研究進展[J].中外女性健康研究,2019.

[2]曹雯,王琦威,喻嶸,等.基于文獻調查研究分析中醫治療糖尿病周圍神經病變的用藥規律[J].遼寧中醫雜志,2017(06):13-15.

[3]陳立義,葉俊宏,溫熙,等.中醫復方治療糖尿病腎病的藥理研究及臨床實踐[J].中醫學,2018,7(6):7.

[4]夏中尚,杜正彩,鄧家剛,等.基于大數據分析的中醫治療糖尿病用藥規律研究[J].世界中醫藥,2016(11).