“互文閱讀”在文言文閱讀教學(xué)中的應(yīng)用實(shí)踐

——以《師說》《續(xù)師說》互文閱讀為例

中國教育科學(xué)研究院豐臺(tái)實(shí)驗(yàn)學(xué)校 徐 曉

“互文性”概念,最早在20 世紀(jì)60 年代,由法國后結(jié)構(gòu)主義符號(hào)學(xué)家克里斯蒂娃提出。她在《符號(hào)學(xué)》一書中指出:“任何作品的文本都像許多行文的鑲嵌品那樣構(gòu)成的,任何文本都是其他文本的吸收和轉(zhuǎn)化。”基于此,互文性閱讀方法廣泛地應(yīng)用于文本解讀中,通過探究互文篇章的語言、結(jié)構(gòu)和文化,來更準(zhǔn)確全面、更深刻客觀地理解主文本。

本文著眼于“互文閱讀”在文言文教學(xué)中的應(yīng)用實(shí)踐,以課內(nèi)經(jīng)典文言文《師說》為出發(fā)點(diǎn),互文閱讀不同時(shí)代的課外文言文《續(xù)師說》,解答學(xué)生疑惑,提升課內(nèi)參與,從而遷移文言學(xué)法,打通文章內(nèi)容;借同類主題不同思想的《續(xù)師說》建構(gòu)互文本,引導(dǎo)學(xué)生對《師說》思辨性挖掘理解,分析觀點(diǎn)對立,整合情感統(tǒng)一,以期對話共載志道,實(shí)現(xiàn)古為今用,助力學(xué)生成長。

一、“互文閱讀”起于“惑”:基于學(xué)生疑點(diǎn)出發(fā),教師精篩互讀文本

“互文閱讀”在文言文教學(xué)中的應(yīng)用,是建立在解決學(xué)生疑難問題,提升學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,引導(dǎo)學(xué)生真正思辨的教學(xué)目標(biāo)立場之上。成功的“互文閱讀”關(guān)鍵在于找準(zhǔn)文本之間與學(xué)生所惑的鏈接點(diǎn)。

(一)啟發(fā)學(xué)生提問,提升文言興趣

在文言文學(xué)習(xí)中,因古文言與現(xiàn)代漢語的語法詞句的使用規(guī)則和表述意義差別較大,很多學(xué)生在理解文意時(shí),會(huì)有本能的閱讀畏難情緒;而作品所處的歷史時(shí)代與當(dāng)下社會(huì)之間的巨大鴻溝,又讓很多學(xué)生無法真正感知作者所表達(dá)傳遞的情志。因此,相比思考推斷詞匯句式的含義用法,學(xué)生們更傾向于背誦記憶知識(shí)點(diǎn);相比發(fā)掘每篇經(jīng)典文言敘述說理的獨(dú)特閃光之處,學(xué)生更習(xí)慣將其看成千篇一律的文字,只記所謂的“文本關(guān)鍵句”,忽略了語言表述的暢達(dá)。

鑒于以上學(xué)情,啟發(fā)學(xué)生大膽提出問題,激發(fā)學(xué)生主動(dòng)思考探究,調(diào)動(dòng)學(xué)生參與興趣,是文言課堂的重中之重。

1.傾聽學(xué)生問題,營造歡迎問題和錯(cuò)誤的氛圍

在文言文課堂之上,為緩解學(xué)生怕說錯(cuò)的困窘心理,要為其營造安全的環(huán)境。《師說》是高一語文部編版教材必修上冊第六單元的自讀課文,是我國古代探討學(xué)習(xí)問題的名篇文言,語言較為易于理解,讀懂基本內(nèi)容不難。但要學(xué)生真正明白這篇文章的深刻意義內(nèi)涵,則是學(xué)習(xí)難點(diǎn),也是引導(dǎo)學(xué)生從記憶詞匯來學(xué)習(xí)文言,轉(zhuǎn)為關(guān)注內(nèi)容以正視文言的絕佳契機(jī)。

故我以“從這篇文章的內(nèi)容和闡述中,你讀出了什么疑問?”來開啟自讀引導(dǎo),促使學(xué)生主動(dòng)發(fā)問,從而窺探定位學(xué)生的理解盲點(diǎn)和誤區(qū)。在我的鼓勵(lì)之下,學(xué)生逐漸放松心態(tài),提出多個(gè)問題,諸如:“第一段中說每個(gè)人都能做我的老師,那成為老師不需要滿足一定的標(biāo)準(zhǔn)嗎?”“‘今之眾人’為其子擇師,說明他們知道跟老師學(xué)習(xí)的重要,那為何他們自己‘恥師’?是因?yàn)槊孀有睦韱幔俊薄盀楹巍揍t(yī)樂師百工之人’好學(xué),卻被士大夫恥笑?后文說士大夫之智‘反不能及’?他們是不同知識(shí)技能領(lǐng)域的人,怎可比較其‘智’?” “韓愈鼓勵(lì)大家向老師學(xué)習(xí),我非常贊同,但按他所述,人人都是老師,那不就人人不是老師了嗎?而且既然大家都能做老師,誰還愿意當(dāng)學(xué)生?”等。

學(xué)生提出的這些看似不全面的問題,正是學(xué)生嘗試打破畏懼心理壁壘,試圖走出學(xué)習(xí)誤區(qū),實(shí)現(xiàn)文言文閱讀能力進(jìn)階的開端。

2.回應(yīng)學(xué)生問題,成為“評(píng)價(jià)者”和“活性劑”

子曰:“不憤不啟,不悱不發(fā)。”正視學(xué)生勇敢提出的學(xué)習(xí)困惑,采用適宜的教學(xué)方法,來滿足他們寶貴的求知心理,更能提升他們學(xué)習(xí)文言文的興趣。經(jīng)整理,學(xué)生提出的問題主要集中為兩方面:一是關(guān)于韓愈所闡述的“為師標(biāo)準(zhǔn)”的困惑,二是源于不了解寫文的時(shí)代背景。

于是,我有針對性地引入互文閱讀,充當(dāng)“活性劑”和“評(píng)價(jià)者”的角色,即適時(shí)拋出問題以推進(jìn)學(xué)生思考,及時(shí)反饋進(jìn)度以調(diào)動(dòng)學(xué)生更有質(zhì)量的參與。以此,把以教師滿堂提問、講授為主貌的文言教學(xué)課堂,轉(zhuǎn)化為以學(xué)生比較閱讀內(nèi)容、探究文章邏輯為主體。從而,把課堂閱讀時(shí)間真正還交給學(xué)生,讓他們主動(dòng)參與進(jìn)答疑解惑中來。

(二)激勵(lì)教師讀思,靈活組構(gòu)教材

在文言文教學(xué)中,教師須從課程意識(shí)出發(fā),變“教課本”為“用課本教”,從注重課本的內(nèi)容轉(zhuǎn)化為注重使用課本的方式。依學(xué)情需要,聯(lián)系選讀文言經(jīng)典篇章或課外中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化作品,借互文補(bǔ)充素材來靈活組構(gòu)課本教材。借多篇閱讀,有針對性地打破單篇閱讀學(xué)習(xí)中,學(xué)生在文本、內(nèi)容邏輯和文章情感等方面的理解局限,拓寬學(xué)生文言文學(xué)習(xí)的空間。

1.集同異質(zhì)文本,廣閱讀,深備課

在文言文教學(xué)中引入互文閱讀法,需要教師們積極思考,深度備課——廣泛查找主題類型相似和相反的同、異質(zhì)文章,盡可能多地占有互文性基礎(chǔ)素材,盡可能有深度地解讀所集本文。

我立足“師道”主題詞,整合了群文閱讀資料,深刻鉆研了文本。相關(guān)文章有:韓愈《師說》、黃宗羲《續(xù)師說》《廣師說》、柳宗元《答韋中立論師道書》等。

2.抓對立統(tǒng)一點(diǎn),精選篇,“淺”教學(xué)

在透徹研讀和多向比較相關(guān)素材的基礎(chǔ)之上,參照學(xué)生的疑難困惑,考慮學(xué)生的閱讀能力,尋求課堂閱讀“質(zhì)”與“量”的平衡,適時(shí)恰當(dāng)縮小范圍,匹配最佳互讀文本。確定選文后,須將其與主文本細(xì)致地比較,就解讀關(guān)鍵之處著力探究,凝成具體的教學(xué)切入點(diǎn),形成一堂課的“課眼”,開展適合我校高中生的文言“淺”教學(xué)。我此處所提倡的“淺”教學(xué),是深入淺出,而非淺入淺出;只是課堂內(nèi)容的減少,不是文本引讀的膚淺;實(shí)以去多取精,對準(zhǔn)目標(biāo),降低學(xué)生的文言閱讀壓力。

我最終選取黃宗羲的《續(xù)師說》為互讀文本,以文章末尾句“反昌黎之意,作《續(xù)師說》以謝之”作為互讀文眼,從兩文本字面沖突出發(fā),尋求言志載道的統(tǒng)一,為學(xué)生指明了互文閱讀的著手方向。

二、互文閱讀基于“言”: 精準(zhǔn)文言詞匯取舍,趣味遷移文言學(xué)法

黃厚江老師在《文言文應(yīng)該怎樣教》中指出:“在文言文中,‘文言’、‘文章’、‘文學(xué)’和‘文化’一體四面,相輔相成,而學(xué)習(xí)文言文的前提是學(xué)習(xí)‘文言’。”

(一)精準(zhǔn)課上文言取舍

文言文的互文閱讀學(xué)習(xí),確實(shí)應(yīng)啟于“文言”——清掃詞匯障礙,打通文辭隔膜,便于學(xué)生理解文意。但同時(shí)值得注意的是,應(yīng)把握閱讀課的本質(zhì),將主要精力放在圍繞閱讀任務(wù)來品鑒文本表達(dá)之上。因此,在文言詞匯點(diǎn)撥方面,教師必須做出取舍。

例如:在《師說》《續(xù)師說》中,反復(fù)多次出現(xiàn)的 “之”“而”“其” “于”等常見虛詞,在文言文考試中出現(xiàn)的頻率較高,但與兩篇互文閱讀的理解,關(guān)涉較小。所以,我選擇將這類詞匯與閱讀教學(xué)暫相分離,在之后的文言虛詞學(xué)法討論中再行研究。

(二)趣味遷移文言學(xué)法

對于影響互文閱讀中文意理解的文言詞匯,應(yīng)從漢語特點(diǎn)、詞法句法等角度引領(lǐng)學(xué)生進(jìn)行推斷,帶領(lǐng)學(xué)生跳出“死記硬背效率低”的不當(dāng)學(xué)習(xí)方法。

例如:“豈特弟子之過哉”中的“特”,可以“字源(偏旁)推斷法”來理解含義:“牛”字旁有“小獸”的含義,因?yàn)椤爸皇切~F”故引申為“僅僅,只是”。此外,還有“對舉法”看“傳道授業(yè)”、“輕儇淺躁”;“成語聯(lián)想法”借“自命不凡”解“抗然自命”;“對偶推斷法”以 “搖筆即毀朱陸” 推斷“張口輒罵歐曾”中的“輒”等。

在此過程中,應(yīng)以“明白互讀文本中,相關(guān)詞匯含義及用法的推論思維過程”這一學(xué)習(xí)目的,清楚地告知學(xué)生:教師在強(qiáng)調(diào)各種推導(dǎo)學(xué)習(xí)方法,而不只是文中詞匯本身。

三、互文閱讀重于“文”:梳理文章內(nèi)容層次,啟發(fā)學(xué)生概括思辨

文言文互文閱讀的學(xué)習(xí)重點(diǎn)在于貫穿文本間的分析,即通過查找觀點(diǎn),比較內(nèi)容和辨析立場,來實(shí)現(xiàn)主文本與互文本在闡述內(nèi)容,敘述邏輯,以及表達(dá)情感等方面的異同參照,從而更為深刻地理解主文本的獨(dú)特之處,提升學(xué)生的閱讀思辨能力。

互文閱讀教學(xué)中,我把閱讀的自主權(quán)釋放給學(xué)生,用四個(gè)提示性問題來引導(dǎo)學(xué)生自主探究。

(一)著眼觀點(diǎn)相駁,從異導(dǎo)向,“反彈琵琶”

文言文教學(xué)中,教師須以導(dǎo)向問題為綱,聯(lián)結(jié)學(xué)生閱讀學(xué)習(xí)中的真問題,串起互文文本的核心內(nèi)容,啟發(fā)學(xué)生概括思考。要引導(dǎo)學(xué)生理清互文閱讀中的邏輯比較,須找準(zhǔn)、設(shè)置文章中具有內(nèi)在聯(lián)系的問題。我從《續(xù)師說》“反昌黎之意而作之”這一引發(fā)學(xué)生認(rèn)知沖突的“牛鼻子”問題入手,布置學(xué)生細(xì)讀文本,查找《續(xù)師說》中“反昌黎之意”的互文對應(yīng)句。(見表一)

(二)理順互文層次,找準(zhǔn)要點(diǎn),“抽絲剝繭”

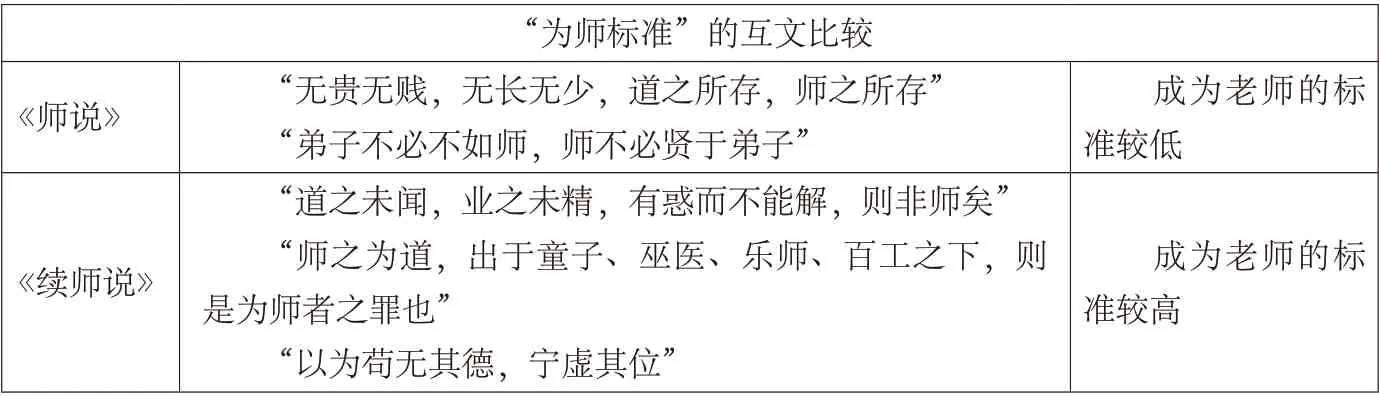

在觀點(diǎn)相駁句的文意和邏輯梳理中,學(xué)生找到了互文閱讀第一個(gè)層次的比較點(diǎn),即韓愈、黃宗羲理解和提倡的“老師標(biāo)準(zhǔn)”大相徑庭。順勢拋出第二個(gè)問題:布置學(xué)生定位、整合兩文中“為師標(biāo)準(zhǔn)”的觀點(diǎn)語句。(見表二)

學(xué)生經(jīng)查找、探討,得出結(jié)論:韓愈在《師說》中主張“存道者”即可為師,標(biāo)準(zhǔn)較低。而黃宗羲主張要學(xué)識(shí)淵博、能教授實(shí)用的內(nèi)容、同時(shí)具備師德,才能成為老師。可見《續(xù)師說》主張的“為師標(biāo)準(zhǔn)”不但高,且條目多,內(nèi)容具體。

表二

(三)帶入歷史語境,論世解情,“以鏡觀文”

《語文課程標(biāo)準(zhǔn)》明確指出:“避免用現(xiàn)代意義理解古義,在特定的社會(huì)文化場景中考察傳統(tǒng)文化經(jīng)典作品,以客觀、科學(xué)、禮敬的態(tài)度,認(rèn)識(shí)作品對中國文化發(fā)展的貢獻(xiàn)。”

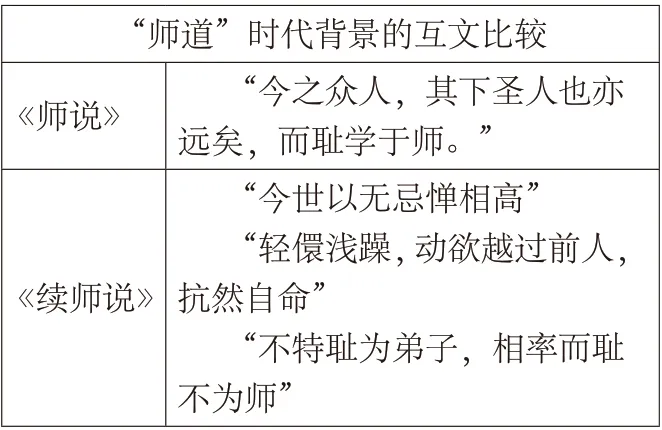

面對同一話題不同觀點(diǎn)的“矛盾句子”,我啟發(fā)學(xué)生著眼歷史視角,帶入當(dāng)世情境分析,從而參悟互文本各自的表達(dá)立場和行文目的。故提出第三個(gè)問題:查找文中能凸顯時(shí)代背景的語句。(見表三)

表三

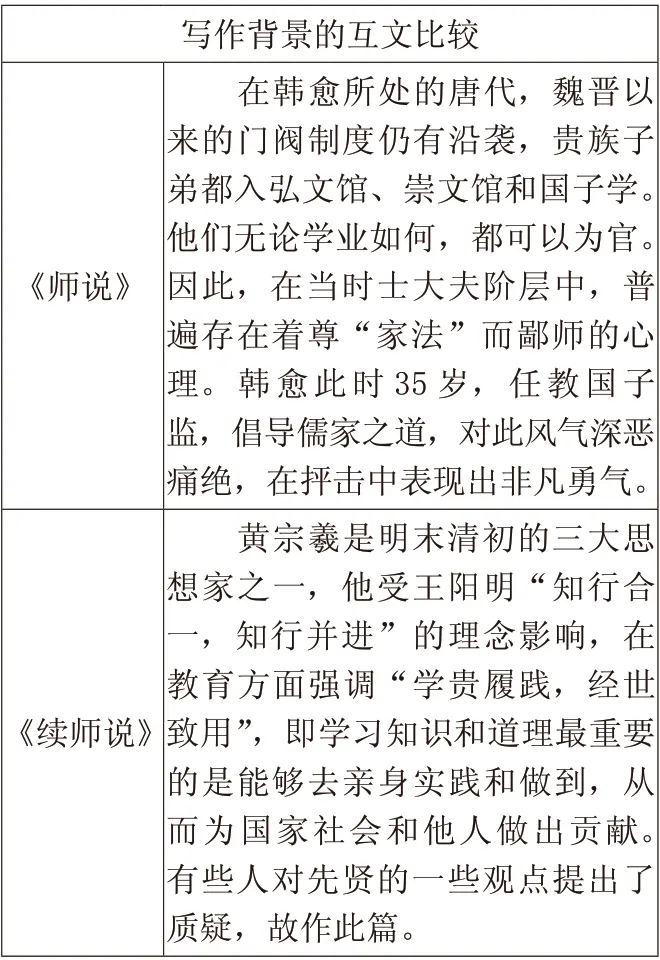

我在學(xué)生所查語句的基礎(chǔ)上,補(bǔ)充韓愈和黃宗羲寫文背景的介紹,使學(xué)生融入歷史語境,理解作家寫作的心路慨嘆,發(fā)現(xiàn)文本獨(dú)特的當(dāng)世價(jià)值屬性。(見表四)

表四

(四)回歸文眼問題,異中辨同,“異曲同工”

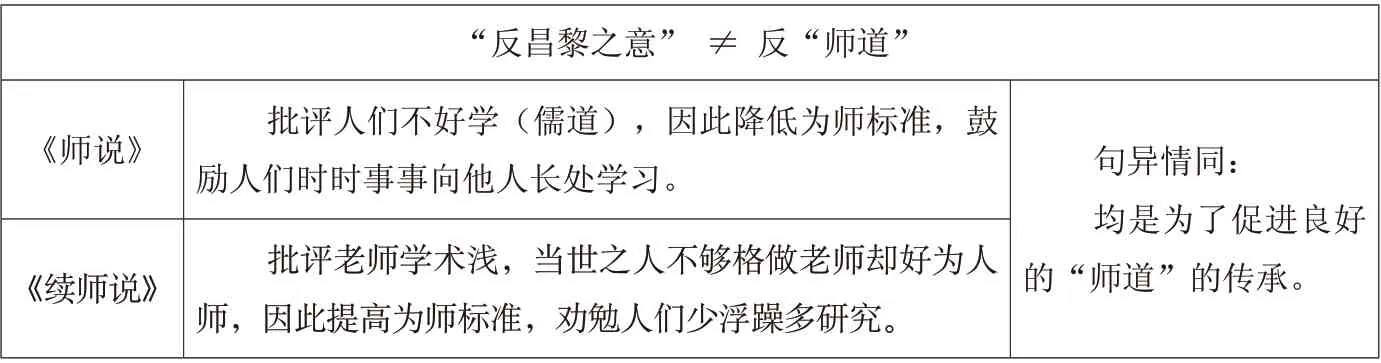

學(xué)生對環(huán)環(huán)相扣,邏輯相連問題的逐層探究,能夠有助其解答疑惑,消化文本,提升文言閱讀的能力。在前三個(gè)任務(wù)的輔助下,我再次提及“反昌黎之意” 這一文眼問題,引發(fā)學(xué)生思辨:黃宗羲于文辭上“反昌黎之意”,但并非反對韓愈所提倡的“師道”本質(zhì)。(見表五)

表五

通過《師說》《續(xù)師說》互文閱讀的體驗(yàn),我啟示學(xué)生,在閱讀文言文互文文本時(shí),不可只看字面意思,而要品讀文本,思辨推理。

四、互文閱讀存于“思”:品讀作者傳承文化,觀照自我助力成長

文言文是古人抒情言志的話語,多層面地體現(xiàn)著中國傳統(tǒng)文化。通過文言互讀,打破時(shí)空的局限,打通不同時(shí)代文人共同的文化心理,供學(xué)生品味學(xué)習(xí)。

《語文新課程標(biāo)準(zhǔn)》中指出:“引導(dǎo)學(xué)生通過閱讀中華傳統(tǒng)文化經(jīng)典作品,培養(yǎng)民族審美趣味,增進(jìn)對中華民族傳統(tǒng)文化的理解,提升對中華民族文化的認(rèn)同感、自豪感,增進(jìn)文化自信,更好地繼承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。”

(一)品讀作者情思,思考民族底色,傳承所涉文化

文言文是語文教學(xué)中,最能展現(xiàn)中華傳統(tǒng)文化魅力的板塊。透過這扇窗口,學(xué)生能探究作品背后,所表現(xiàn)出來的一致的民族心理和價(jià)值追求。

我以《師說》《續(xù)師說》互文閱讀的契機(jī),引導(dǎo)學(xué)生思考文章的獨(dú)特價(jià)值。學(xué)生積極探討后,總結(jié)出:“天地君親師”這自古以來尊崇教師的“師道”文化傳統(tǒng);古代文人積極進(jìn)取的儒家入世精神,敢于擔(dān)當(dāng)、勇于開拓的使命感;學(xué)者們見賢思齊,修身習(xí)道,不斷追求進(jìn)步的自我要求和價(jià)值取向;質(zhì)疑批判權(quán)威卻落后的門第觀念,提倡推陳出新、賢能為師的時(shí)代更新理念;心系國民,追求集體共榮的命運(yùn)共同體的倡導(dǎo)等。至此,有學(xué)生表示,他明白了我國繁榮昌盛的本質(zhì)原因了。

(二)觀照當(dāng)下社會(huì),聯(lián)系自我生活,獲得人生智慧

閱讀不只是一種語文學(xué)習(xí)方法和能力,更是關(guān)乎人類精神成長和幸福生活的世界觀和人生哲學(xué)。通過文言文互文閱讀,將古人們的經(jīng)驗(yàn)與現(xiàn)在學(xué)生自己的生活經(jīng)驗(yàn)相交織,以益于之后的人生旅程。

《語文新課程標(biāo)準(zhǔn)》指出:“要重視中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化材料的選用,引導(dǎo)學(xué)生從中獲得對當(dāng)代文化問題的思考,體會(huì)中華文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展的趨勢。”

總之,借此次文言文“互文閱讀”的感悟,我啟發(fā)學(xué)生,在時(shí)移世異的當(dāng)下,積極踐行“師道”即“從師風(fēng)尚”這一優(yōu)秀傳統(tǒng),提升社會(huì)參與感和使命感,見賢思齊,助力自己成長。