從“兒童”走向數學:順應環境,理解兒童

朱佳

【摘要】畫圖策略的價值,不僅可以體現為由“不會”到“會”的轉變中,也可以體現在由“自己懂”到“別人都聽懂”的提升中。如此,畫圖將不再可有可無。幾道變式,從易到難的過程,豐富了學生策略的體驗,學生獨立應用策略分析并解決問題,幫助他們進一步加深理解,體驗成功,感悟策略的價值。

【關鍵詞】順應環境 理解兒童 解決問題的策略 示意圖

東京有這么一個人,木村先生,他的餐廳招牌菜是“木村先生的蘋果湯”。這種蘋果不會爛,切開后,放了兩年會自動成為干果,這種蘋果好吃得令人驚訝。因為木村先生用了十一年的時間種出了不打農藥、不施化肥的奇跡蘋果,所有人都感動于他的“匠人精神”。

而我更感興趣的是他成功的道路——放棄農藥化肥以后,從專注于精耕細作、悉心養護到大豆固氮、改良土壤,從專注于研究病害、手工捉蟲到培養生態、生物制衡,前者辛勤卻收效不大,是治標,后者睿智且順應自然法則,恰為治本。

教學,亦是如此,課堂教學就像蘋果園,孩子就是一棵棵蘋果樹,如何讓我們的課堂順應自然法則、順應兒童特點,如何從“兒童”走向數學,是我們一直需要深思的話題。

一、緣起:老師,我不想畫圖

前不久,我在家常課上了一節《解決問題的策略(示意圖)》。

師:前幾天,老師聽說校園里有一塊長8米,寬5米的花圃正面臨擴建。課前,老師征集了全班孩子的改造方案。我們一起來看看:

方案一:把長增加2米。

方案二:把寬增加2米。

提問:巧了,這兩個孩子都是增加2米,那花圃增加的面積一樣嗎?

生:不一樣。

師:兩個改造方案花圃面積各增加了多少平方米?你能把這兩個方案用畫圖的方法表示出來嗎?

生:能。(異口同聲)

師:那咱們就動手畫一畫、算一算吧。

學生獨立畫圖,小組交流,全班反饋。

師:看來畫圖真是個好東西啊,你們覺得畫圖有什么好處啊?

生1:形象。

生2:清楚。

生3:老師,一定要畫圖嗎?我不畫圖也算出來了,我不想畫圖。

二、審問:“數學畫”的前世今身

《義務教育數學課程標準(2011年版)》提出了“幾何直觀”這一核心關鍵詞,幾何直觀主要是指利用圖形描述和分析問題,借助幾何直觀可以把復雜的數學問題變得簡明、形象,有助于探索解決問題的思路。示意圖,又稱數學畫,畫示意圖是解決問題的重要策略之一。

可這么好的示意圖,為什么孩子不愿意畫呢?筆者以示意圖教學為例,對筆者的教學實踐進行了探索分析。

師:為什么不想畫圖?

生:不畫圖我也做出來了,畫圖很麻煩。

師:畫圖麻煩在哪?

生:畫圖耽誤時間,有時畫了圖還是做不出來。

學生有沒有畫圖的需求?我們有沒有在課堂中滲透畫圖的價值?這一連串的問題,暴露了我們平時對畫圖策略指導的現狀。

我們忽略了,最初這些圖是從何而來,我們習以為常、理所當然,在兒童的世界里,往往充滿了不解與好奇。

1.忽略需求,“甜蜜的負擔”

有些教師為了畫圖而畫圖,覺得解決問題一定要畫圖,有了圖就能做出題來,做不出來是因為沒有圖,忽略了兒童畫圖的需求。更多的教師把示意圖當作理解題意的重要手段,往往忽視了回到示意圖去分析數量關系,進而真正理解題意解決問題。在中低年級,兒童遇到的應用題信息量較少,數量關系比較簡單,所以很多學生認為他們不用畫示意圖也可以解決問題,反而覺得示意圖是一種“甜蜜的負擔”。

2.成人視角,“數”“形”割裂

有些教師的眼里只有自己所教年段的教學內容結構,沒有做到“瞻前”“顧后”,缺乏從兒童視角出發改善教學行為的主觀意識,所以對示意圖教學的思路是斷點式的。成人視角的教學,讓大部分學生不能將題目的條件和問題整理到已經畫好的示意圖上,這正說明學生缺乏“數”“形”結合的能力。

3.忽略價值,“圖感”淡薄

在解決問題的教學過程中,教師往往注重畫圖的操作過程,而忽視示意圖形成的思維過程和感受示意圖的價值。如果不回到示意圖讓學生分析數量關系,數形結合起來理解題意,會造成教師講時學生聽明白了,自己做時又束手無策。教師把示意圖當作捷徑,忽略了兒童的想法,不帶著學生感受示意圖的價值,學生的“圖感”很淡薄。

三、篤行:從“兒童”走向數學

1.初探

經過深刻的反思之后,我對本堂課的教學設計進行了調整,在另一個班級進行了教學實踐。

師:前幾天,老師聽說在咱校園里有一塊長8米、寬5米的花圃,正面臨擴建。誒,長方形的花圃,你們想怎么擴建?

生說出了三種方案:把長增加,把寬增加,把長和寬都增加。

師:為了便于研究,我們假設都增加2米。老師為大家準備了不同層次的研究,你可以根據自己的能力進行選擇,研究小提示:(1)你可以選擇方案1或方案2來進行研究;(2)想挑戰自己的同學也可以選擇方案3來進行深度研究;(3)如果有困難,可以向老師舉手求助。

學生根據自己的能力開始選擇研究。

師:老師看到不少同學已經做好了,做完的同學在小組里交流一下,你是研究方案幾的,怎么研究的。

師:有選方案1的嗎?和我們說說你是怎么想的。那沒選方案1的同學也來看看,他的解答對不對。

生1:我的列式是8+2=1 0(米),1 0×5=50(平方米),5×8=40(平方米),50-40=10(平方米),用現在的面積減原來的面積就等于增加的面積。

生2:不用這么麻煩,我有更簡單的方法。我的列式是2×5=10(平方米)

師:把長增加2米,為什么用2×5=10平方米啊?我看到有些同學聽了你的解釋之后還是面露難色呀!(生面露難色,部分生搖頭)

生2:我畫了圖,看了圖你們就能明白了。

投影生2的圖,生2指著圖再說了一遍解題思路。

師:現在聽懂了嗎?

生:懂了。(點頭)

師:你為什么想到要畫一個長方形的圖呀?

生:因為它是一個長方形的花圃。

師:讀了這段文字以后,我頭腦中浮現的是一個長方形,那我就畫一個長方形,我們把這樣的圖叫作示意圖。(板書:示意圖)

師:如果把寬增加2米,頭腦中有圖了嗎?你覺得應該怎樣畫圖呢?

教師根據學生的描述示范畫圖。

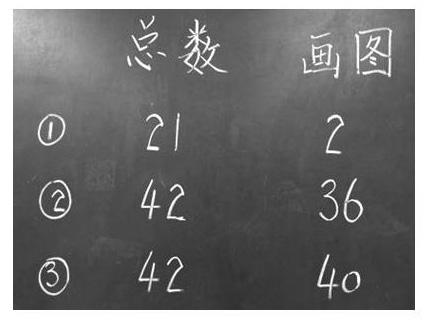

全班反饋結束后,我對方案1畫圖人數進行了統計。

2.再探

師:最后,我們一起來看一看這個最具挑戰的方案3,剛剛選擇方案3的人不多,現在我們全班參與,一起研究把長和寬都增加2米的情況。

全班反饋結束后,我對方案3畫圖人數進行了統計。

3.挑戰

師:在我們擴建的時候發生了一件大事,想知道嗎,誰來說說發生了什么?

PPT呈現:

校園里原有一個寬7米的長方形小竹林。因為花圃的擴建,小竹林的寬減少了2米,這樣小竹林的面積就減少了28平方米。現在小竹林面積是多少平方米?

師:咱們嘗試著解決一下吧。

全班反饋結束后,我對畫圖人數進行了統計:

四、慎思:順應環境。理解兒童

對于《解決問題的策略(示意圖)》教學,相信大多數教師和我的感受一樣:解決問題是載體,形成策略意識才是最終的目的。本以為再明確不過的目標定位,在第一次上課過程中,卻遭遇了尷尬,畫圖策略的“需求”變味成了“要求”。產生尷尬的原因在于,學生解題的高水準與實際問題的低難度不相匹配,他們在解決問題的過程中都不想多事,畫圖反倒成了“甜蜜的負擔”。

對比兩次教學實踐,我在第二次教學實踐中采用了分層教學,意在面向全體,適應全體學生的數學學習。在新環境下,孩子根據自己能力進行了自主選擇。

第一個分享環節,把長增加2米,面積增加了多少平方米?從我后面的數據統計可以看出,絕大多數的孩子是沒有畫圖直接列式的,而且沒畫圖的孩子也做對了。那為什么要畫圖呢?為了讓孩子有迫切的畫圖需求,我調整了自己的教學設計:怎樣才能讓別人都聽明白你的想法,也就是從自己的視角轉化為別人的視角。所以圖也是一個工具,畫圖不僅有助于解決問題,還有助于數學交流。圖讓交流變得簡單,它是一種交流的語言,能讓別人明白自己的想法。

為了對第一個教學環節做一個客觀有效的評價,我在第二個分享環節也進行了人數的統計,主動畫圖解決問題的孩子明顯增多,說明在解決問題過程中,孩子開始有畫圖的需求,基本掌握了畫法,并對畫圖的應用價值有了一定的認可。

但是,仍有6個孩子沒有畫圖,我覺得可能和題目難度不夠有關,為了讓孩子的畫圖需求更加迫切,我進而設計了一道思維要求更高的挑戰題,讓學生嘗試獨立解決,通過畫圖人數統計,我發現只有2個孩子沒有畫圖,選擇畫圖的孩子越來越多,說明孩子對畫圖的價值:通過示意圖幫助理解題意、分析數量關系進而解決問題越來越認可。

畫圖策略的價值,不僅可以體現為由“不會”到“會”的轉變中,也可以體現在由“自己懂”到“別人都聽懂”的提升中。如此,畫圖將不再可有可無。幾道變式,從易到難的過程,豐富了學生策略的體驗,學生獨立應用策略分析并解決問題,幫助他們進一步加深理解,體驗成功,感悟策略的價值。

順應環境,從“兒童”走向數學,讓兒童的數學基本思想和活動經驗得到進階,為他們的思維發展提供支持,將是我們教學上的不懈追求。