中學階段普及與推廣中國傳統戲曲的實踐研究

趙守衛

摘要:戲曲是我國優秀的民族文化瑰寶,是幾千年傳統文化發展的積淀與結晶,其藝術魅力不會隨著時間的推移而黯然失色,相反會歷久彌新,因而傳承戲曲文化非常重要。當前學校藝術教育良莠交織,盲點和問題很多。文章擬從“戲曲進課堂”的實踐入手,分析其出現問題的原因,本著“立足傳統、遵循規律、抓住關鍵”的原則,提出“認知戲種、學唱經典、學講方言、探尋曲牌、老曲新創、聘請專家”等舉措,對中學階段普及推廣戲曲文化作以探討。

關鍵詞:傳統戲曲;中學階段;普及與推廣;教學實踐

一、引言

傳統戲曲是我國優秀的民族文化瑰寶,是幾千年傳統文化發展的積淀與結晶,它是華夏民族文化的符號,已成為向世界展示中國元素的重要載體和藝術形式,是中華民族引以為豪的文化象征。然而,當前的中學生對我國傳統戲曲知之甚少,這易于造成新生代繼承弘揚優秀傳統文化的斷層,因而引導學生了解并繼承傳統文化的任務已迫在眉睫。作為未來社會發展生力軍的中學生,了解傳統文化是他們“立德立功立言立身立行”的方向標,也是他們不斷發展和創新的根本所在,因而,幫助中學生了解我國優秀的戲曲文化顯得尤為重要。當前的學校藝術教育良莠交織,盲點和問題很多,因而,本文將對這些問題進行分析,找到問題的癥結所在,并就中學階段普及與推廣戲曲文化的具體做法進行探討。

二、現存問題

1.教育部推行“京劇進課堂”活動舉步維艱

2008年,《教育部辦公廳關于開展京劇進中小學課堂試點工作的通知》指出,為傳承中華民族優秀文化,建設中華民族共有精神家園,教育部決定將京劇納入九年義務教育階段音樂課程之中,確定了15首京劇經典唱段作為中小學音樂課的教學內容,決定2008年3月至2009年7月在北京、天津、黑龍江、上海、江蘇、浙江、江西、湖北、廣東、甘肅10省(市)開展試點工作,并在試點的基礎上逐步在全國推開。

“京劇進課堂”活動從2008年開始至現在已有十多年了,實施的效果很不理想,不說全國其他地方(《江西日報》一名記者曾于2011年對南昌市22所京劇進課堂試點的中小學校進行調查,結果是大部分學校“交上一份尷尬的答卷——有的逐漸淡化,有的悄然停止”),僅從上海市及周邊的中小學看,現在還能推行這項活動的學校寥寥無幾,甚至有的學校始終沒有實施過。為什么會出現這樣的結果?其中的原因值得我們深思。

2.中學生對我國戲曲文化不熟悉也不完全排斥

筆者曾對中學生進行戲曲相關知識的課堂調查,調查內容包括我國的戲曲劇種、戲種流行區域、戲曲行當、流派、劇種代表人物、四大名旦、戲種經典唱段、家鄉戲種、學習戲曲有沒有必要、中學階段普及和推廣戲曲的方法及建議等。調查結果大致如下:(1)大部分學生只能說出為數不多的戲種名稱,如京劇、越劇、滬劇、黃梅戲、豫劇、昆曲等;(2)學生對戲種流播區域很陌生,最多只知道京劇、越劇、滬劇、黃梅戲等活動區域;(3)戲曲行當、流派、戲種代表人物、唱段等知識幾乎是空白;(4)除上海本地的學生(他們也僅知道越劇和滬劇),其他地方的學生90%以上不知道自己家鄉的戲種;(5)能演唱經典戲曲唱段者寥寥無幾;(6)但學生對于有沒有必要學習戲曲、中學階段能不能普及和推廣戲曲等問題,都給出肯定的回答。

筆者在教學中曾做過這樣的嘗試:讓學生欣賞幾段戲曲經典唱腔,諸如黃梅戲“樹上的鳥兒成雙對”、越劇“天上掉下個林妹妹”、評劇“報花名”、滬劇“紫竹調”“為你打開一扇窗”、京劇“智斗”、豫劇“誰說女子不如男”等。這些戲曲唱腔有共性特點——旋律流暢優美,唱腔瑯瑯上口,唱詞通俗易懂,學生因旋律熟悉而產生欣賞互動;因美輪美奐的表演而吸引他們的眼球;因唱腔的簡潔明快而模仿跟唱。從中可看出,學生對戲曲也不完全排斥,并產生了學習和認知我國優秀傳統文化的興趣。

不管是全國版,還是地方版,現行中小學音樂(藝術)教材中都會選編戲曲相關內容,也就是說我國戲曲文化在中小學的教育和普及一直在進行。但從調查和實踐中看出,學生對我國戲曲幾乎還是陌生的,而教育部推行的“京劇進課堂”活動也足以說明,當前中小學校對戲曲文化的教育和普及工作做得不夠,反觀學生,他們又有學習戲曲的愿望。學校教育出現這樣尷尬的境地,值得我們思考。

三、原因分析

由于受到當前中高考制度的影響,藝術學科在學校常被邊緣化是不爭的事實,表現在藝術課時少,藝術活動少,學校對藝術學科和其他考試學科也非同等要求:有的學校藝術課程的正常開設都很難保證,因而中學藝術教育出現問題在所難免,而戲曲,因其傳統跟不上時代發展而為大眾所漠視,而中學生更是陌生,因而藝術課教學效果不好。當然,學校戲曲的教育普及不盡如人意還有更多原因。

基于資料和調研,筆者認為,學校戲曲教育出現問題有以下原因:1.大環境影響:現代社會快速發展,產生于農耕時代的傳統戲曲因現代文明的沖擊而跟不上時代的步伐,漸漸淡出人的視野,學校自然也成為戲曲荒蕪之地;2.學校不重視:主要表現在政策上不予支持,經費上不能保證,學生課業負擔重,即便有興趣但也無暇顧及戲曲活動;3.學生很陌生:學生對傳統戲曲不熟悉自然會疏遠,也會困于不知如何人手去學習,因此形成惡性循環:4.教師不專業:學校的音樂教師在大學時接受的是歐洲的音樂理論和器樂聲樂技能訓練,他們對傳統戲曲接觸少。5.方法不得當:戲曲教育和普及也要方法得當,不是學生聽聽唱唱就能心領神會,而要基于戲曲自身的發展規律,抓住其關鍵點有的放矢,才有可能“牽一發而動全身”,達到對戲曲本質的認知;6.家長不支持:現在家長對孩子學習的焦慮已成為社會問題,家長對孩子興趣的培養也多有干擾,對于升學考試不能加分的項目愛好家長不愿支持,而是勸導孩子以考上重點高中和大學為人生目標,孩子即便有愛好戲曲的興趣也常常在家長的態度中黯然退去。

四、實踐策略

學生不熟悉戲曲說明他們聽得少,接觸不多,還認識不到傳統戲曲對人的修養、審美、智力、思維等方面的發展有所幫助,還不能從深層次上理解戲曲文化的魅力乃至對人修養的提升所起的作用。而中學生的思想和認識還在不斷發展和完善,可塑性較強,如果目標既定、措施新穎、方法得當,中學階段普及推廣中國戲曲文化是可行的。

我們普及推廣戲曲文化,可以本著這樣的思路:由“認知戲種”人手,敞開戲曲之門,引領學生感受我國戲曲大花園的郁郁芬芳;接著以戲曲唱腔為切入口,引導學生“學唱經典”唱段,激發他們學習戲曲的興趣;然后,抓住學習戲曲的兩個關鍵點,即“學講方言”“探尋曲牌”,從看似紛繁復雜的戲曲音樂中發現規律,達到對戲曲內涵的精神體驗和對戲曲本質的高度認知;學以致用,深刻體驗,化理論為實踐,并在實踐中提升,這是學習之道,因而接下來便是“老曲新創”,就前面所掌握的曲牌認知進行實踐與創新;最后又列“聘請專家”一項,專家的指導不僅使得戲曲的教育普及更為純正,也會幫助教師少走彎路,故聘請專家指導應該伴隨戲曲學習過程的始終。

1.認知戲種

曾任中國非物質文化遺產保護中心副主任、中國藝術研究院音樂研究所所長的田青先生在《人民日報》撰文:“據20世紀60年代統計,當時尚有382個戲種。但經過半個世紀的風雨之后,目前有將近一半的劇種消亡。”根據“中國非物質文化遺產網·中國非物質文化遺產數字博物館”信息統計,中華人民共和國國務院先后批準命名了四批國家級非物質文化遺產名錄,其中傳統戲劇有162種(截至2014年7月)。這些現存的戲種成為我們學習和傳承的任務和對象。

首先,從學生知道的戲種人手,由已知推未知,引導學生了解和認識更多戲種。如學生已知京劇、滬劇、豫劇等,再問及這幾個是什么地方的戲種,學生可能都知道京劇、滬劇,而可能不知道豫劇。再用另一種方式引導:以省、直轄市的簡稱可以推出遼寧、吉林、山西、福建、江西、湖南、四川、廣東、廣西、貴州、云南、西藏、海南等省、自治區的戲種名稱,即為遼劇、吉劇、晉劇、閩劇、贛劇、湘劇、川劇、粵劇、桂劇、黔劇、滇劇、藏戲、瓊劇等;有些戲種直接用省命名或與省名有關,如山東梆子、山西梆子、河北梆子、龍江劇(黑龍江省)等,而湖北省的漢劇與它的省會武漢和境內的河流漢水有關。以這樣的方式介紹戲種,不僅易記,而且印象深刻,難以忘記。

其次,鼓勵學生自主學習,加強對我國戲種的深度認知。學生以個人或小組形式,利用網絡、專業書籍或家人等多個途徑,收集戲種方面的資料,然后整理編輯、制作成PPT形式,再在課堂上展示。對于這樣表現自己的機會,學生參與的積極性很高,因而大部分學生愿意參加這樣的活動。他們收集整理的課件中有戲種簡介、主要劇目、代表人物、主要唱腔,有文字、有圖片,還有的插入音視頻,直觀展示效果很好。雖然學生對收集展示的內容不一定都能理解,他們可能只是資料的“搬運工”,但通過這樣的活動,在幫助學生對我國戲曲的認知層面多了些感性的接觸和概念的積累,這也可能會引導他們走進戲曲之門,有助于戲曲在學校層面的普及與推廣。

2.學唱經典

幾乎每個戲種都會有代表性唱腔和選段,而這些唱腔和選段一般來說都是旋律優美,好聽易學,因而得以長久傳唱,變為大眾耳熟能詳的經典作品,我們普及與推廣戲曲文化可以從學唱、模仿這些經典作品開始——因熟悉而拉近距離,近距離有助于興趣的培養。

首先,可以考慮從本地人手,因為土生土長的環境自己最為熟悉,也最有感情,易于產生學唱動力。對于當地資源,最好選擇當地優勢資源——流傳時間長、有影響力、人們愛聽愛唱的唱腔;再者,選擇代表性劇目中的經典唱段,如越劇《紅樓夢》中的“天上掉下個林妹妹”,《梁祝》中的“我家有個小九妹”“十八里相送”,滬劇《羅漢錢》中的“燕燕做媒”等,而其表演者如越劇表演藝術家袁雪芬、徐玉蘭、趙志剛、茅威濤等,以及滬劇表演藝術家茅善玉等也是學生和其家人熟悉的藝術家,這些德藝雙馨的藝術家其自身的藝術感召力也能激發學生學唱經典作品的興趣。我們在課堂上鼓勵學生每人自選一首喜歡的唱段(也可以尋求家人或教師的幫助和推薦),曲目選擇后再尋找或下載音視頻,盡量選擇原唱者的錄音錄像進行學唱模仿——學其唱腔,仿其表演,包括眼神、手勢、身段、步法等;可以跟錄音錄像學習,也可跟父母、爺爺奶奶或親戚朋友學習,待學好后在課堂上表演。唱得優秀的學生再鼓勵他們到學校舞臺或市區級平臺展示、表演或比賽。

其次,以全國人民都熟悉的唱段引導學生學唱和表演,也不失為是普及與推廣戲曲文化的好辦法,諸如京劇《沙家浜》里的“智斗”,黃梅戲《天仙配》中的“樹上的鳥兒成雙對”,豫劇《花木蘭》里的“誰說女子不如男”,評劇《花為媒》里的“報花名”,昆劇《牡丹亭》里的“游園·驚夢”等,這些經典唱段在電視、網絡上播放率很高,學生也可能經常看到,似曾相識會拉近他們之間的距離,我們在課堂上嘗試過多次,學生還是愿意去學這些唱段的;假如有學生對這些唱段不熟悉,但他們家里的長輩一定熟悉,這樣學生家長也能成為普及和傳承這些戲曲文化的輔助力量,成為學校教育的支持者和幫助者,學校舞臺上也能看到學生拉著自己的家人來配戲的情景,這樣的方式也極大推進了戲曲文化的傳播。

3.學講方言

王驥德在《曲律》說:“古四方之音不同,而為聲亦異,于是有秦聲,有趙曲,有燕歌,有吳欲,有越唱,有楚調,有蜀音,有蔡謳。”中國戲曲聲腔藝術嚴守“以言為本”的美學原則,腔由字生,曲依調行,中國戲種之所以呈現出個性鮮明、風格獨特、韻味各異的格局,原因就在于語音與唱腔的完美結合。“語音不同,曲調有別”,地方戲曲最為明顯的表征應是念白和唱腔,這也是戲種區別的關鍵所在。語言對唱腔影響較突出,表現在唱腔音調受方言語調的影響非常顯著,而有些唱腔音調完全就是語言的“律化”,所以學習當地方言成為普及與推廣戲曲文化的關鍵所在。

想用較為地道純正的方言唱出戲曲的唱腔韻味,還要返回到當地的語言氛圍中,而在課堂上由來自戲種流播地的學生幫助糾正和指導發音,也不失為近水樓臺之便。一般情況下,一個班級的學生基本上來自于同一地方,但對于上海這個現在已有大量外來人口的城市來說,每個班級中的學生有很大部分來自于本地其他區縣和上海之外的省市地區,這些來自外地的學生本身就是各地方言和文化的代言人,我們要利用這種資源,從身邊學起。鼓勵學生說家鄉話,介紹各自的家鄉戲,彼此學習和模仿,并進行不同戲種的方言比較;這既可促進對彼此文化的了解,又可加強學生之間的情感交流,還可領略地方戲曲的韻味魅力。我們曾在課堂上多次開展方言交流會,常用一句話為參照,讓不同方言區的學生來講,讓學生直觀感受不同方言的面貌,學生對這樣的形式非常感興趣。有時候我們也鼓勵學生去找教師錄當地方言,或用具體的戲種唱詞,讓來自于這個戲種流播區域的教師用方言說出唱詞,學生錄音或錄像,然后再將這些方言錄音與所屬唱腔比較,使他們從中切實感受到方言語調與唱腔音調的直接關聯。

4.探尋曲牌

當前的學校統編教材選編的戲曲內容多為戲曲知識的介紹,學生學習這些知識只是多了些戲曲概念的積累,離真正懂戲、真正認識到戲曲的本質還有很大的距離。即便有些學校引進校外戲曲專家長期輔導,但學生“知其然不知其所以然”的情形依然存在,沒有能力自我提升,不能形成自覺的傳承意識和傳習行為。究其原因,還是學生對戲曲不熟悉,特別是作為戲曲表演主體的唱腔,更為他們所不知,而唱腔又是戲曲的本質和精髓所在。開始接觸戲曲,學生會覺得戲曲唱腔太復雜,找不到其中的規律,不知怎樣人手去學習和體驗。一部戲幾個小時的唱腔怎么能理出個頭緒呢?這樣的困惑成為學生認知戲曲的一大障礙。其實戲曲唱腔是有規律可循的,找到規律就能“窺一斑而知全豹”。

我國各個戲種不管規模大小、歷史長短、劇目多寡,其組織唱腔的方式都是以曲牌為單元,曲牌的靈活運用成為戲曲表演的載體。每個戲種使用的曲牌不是很多,往往只凝練為幾個,這是藝人長期的藝術實踐和受公眾欣賞接受能力的影響所孕育形成的戲曲創腔審美標準——以簡為美。唱腔曲牌不能太繁多,否則公眾因難以厘清而接受不了,缺失聽眾觀眾戲曲何以生存和發展?京劇有兩百多年的歷史,劇目繁多,但其使用的曲牌只以“西皮”和“二黃”為主,雖然“南梆子”“高撥子”“四平調”“吹腔”等曲牌也使用,但常以專用曲牌出現,使用頻率較“西皮”“二黃”少得多;越劇常用曲牌只有“四工調”“尺調腔”“弦下腔”三類;黃梅戲主腔曲牌是“平詞”,專腔有“彩腔”“仙腔”“陰司腔”和一些“花腔小調”等。從曲牌人手,我們能很快找到戲曲唱腔的創腔規律,必然也能從看似紛繁復雜的唱腔中理出頭緒,達到“知其然還知其所以然”,這必然能提高學生自主學習戲曲的能力和興趣。

其后,在對曲牌的自發興趣和教師布置任務的雙重之力驅使之下,學生找到很多用同一曲牌演唱不同唱詞的唱段,如京劇《空城計》唱段“我正在城樓觀山景”和京劇《取滎陽》唱段“站立在城樓把話講”用的是同一曲牌“西皮”;京劇《桑園寄子》唱段“嘆兄弟遭不幸一旦喪命”和京劇《洪洋洞》唱段“嘆楊家投宋主心血用盡”用的是同一曲牌“二黃”;越劇《梁山伯與祝英臺》唱段“久別重逢梁山伯”和唱段“我家有個小九妹”用是同一曲牌“尺調腔”等,不勝枚舉。

5.老曲新創

普及與推廣戲曲文化,不能僅停留在聽賞鑒別階段,還要不斷拓展與深化。在了解戲曲內在規律時,還能立足傳統資源進行重新演繹和創作,這樣會加深對戲曲本質的理解,助推戲曲文化的認知與提升。基于這樣的考慮,我們在教學中做過如下嘗試:

(1)認知戲曲傳統曲牌的填詞規律

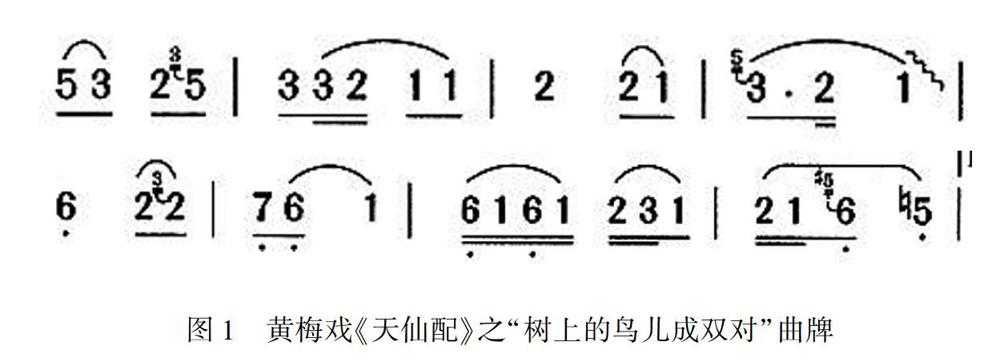

我們以黃梅戲《天仙配》的“樹上的鳥兒成雙對”為例,以提問的形式讓學生自己找規律:

說說唱腔曲牌的特點

說出唱詞有幾段

說說唱詞的字數特點

說說唱詞的韻轍特點

在教師的啟發引導下,學生基本上能找出其中的特性與規律,具體如下:

這個曲牌由對稱工整的上下兩句構成,每句四個樂節,上句落音為宮音,下旬為徵音;唱詞共有五對十句:

樹上烏兒成雙對,綠水青山帶笑顏;

隨手摘下花一朵,我與娘子戴發間;

你耕田來我織布,我挑水來你澆園;

寒窯雖破避風雨,夫妻恩愛苦也甜:

你我好比鴛鴦鳥,比翼雙飛在人間。

其中,每句唱詞都是“七字句”,組織方式為“二、二、三”結構;五對唱腔的結束唱詞分別是“顏”“間”“園”“甜”“間”,屬于黃梅戲安慶方言官話十三轍里的“面字韻”,每對上下旬唱詞的結束字的平仄規律與我國古代詩詞類似,都是“上仄下平”。

以上可以看出,我們為曲牌重新填詞時要注意唱詞的句數、字數、組詞方式、韻轍、平仄等方面,而這些知識學生在語文課上會有所涉獵。即便語文課上沒有學到,這些知識也不難理解,畢竟中學生都有古詩詞的積淀,因而他們對傳統戲曲資源的重新演繹沒有多少困難。

(2)對傳統曲牌填詞嘗試

我們還是借用黃梅戲《天仙配》的“樹上的鳥兒成雙對”這個曲牌:

因前面學生已基本懂得填詞規律,知道要注意句數、字數、韻轍、平仄等,因而他們很快就能填出合乎規則的內容,字數、組織形式、平仄等都符合這個曲牌填詞的要求,從中也能看出學生確實掌握了倚聲填詞的方法。現選擇幾組分享:

春天來了風光好,滿園鮮花次第開。

讀書不愿多努力,待到高考后悔遲。

昨天學的今天忘,叫我怎能不傷心。

你擦黑板我掃地,共同勞動多幸福。

6.聘請專家

現在中小學為傳承傳統文化、發展學校特色團隊,聘請戲曲專家或專業演員進校園、進課堂教學輔導等現象已屢見不鮮,這就是學校教育充分利用社會資源的最好例證。對于戲曲專家和專業演員來說,他們也樂意進校園輔導;當下大環境中戲曲發展的不景氣也令這些專業人士憂心忡忡,他們內心同樣也有傳承戲曲的情結。

當下學校聘請專家有兩種傾向:一種是聘請某一戲種專業演員進校進行長期指導,以打造這個戲種的特色團隊為目標;另一種是不定期聘請不同戲種專家進校輔導和開展講座。兩種方式各有特點:第一種是學校定位明確,指導有針對性,容易出成績,時間短,見效快,但局限在某個戲種,對其他戲種不能顧及,這對于普及與推廣戲曲文化來說是縮小了范圍,限制了學生的眼界;而第二種關注不同戲種,擴大戲曲教育的廣度與范圍,切身體驗和領略不同戲種文化,與我國洋洋大觀的戲曲文化在精神內涵上是一脈相承的。但這種方式不能凸顯個性特色,也不容易立見成效,特別對于那些想在短期內就能凸顯特色的學校來說,這種模式不被看好。

筆者認為,在“聘請專家”方面可傾向于第二種模式,教育本是長期的行為,學校普及與推廣戲曲文化不能追求短平快,不能急功近利。學校不局限在某個戲種,不僅可以滿足學生的不同需求,而且廣閱博覽不同戲種,可以開闊學生的眼界、拓展他們的思維,對建立長效有序健康教育機制也是極為有利的。因而,我們在普及推廣戲曲的過程中沒有局限在某個戲種,而是盡量滿足不同學生的興趣和需求。

普及與推廣戲曲文化,不僅要傳承,還要有發展;不僅要利用現有資源,還要開發、積累新的資源,以保證普及與推廣戲曲文化的良性持續健康發展。因而在以后的工作中,我們將多措并舉,齊頭并進:傳承不忘開發,發展更要創新,以期為弘揚我國的戲曲文化,持續提供大量的教育教學資源。另外,時代在發展,我們學唱、模仿、領略原汁原味傳統戲曲的同時,還應融入新的元素,讓傳統戲曲藝術在保持其鮮明的地域特色的同時又能凸顯時代特征,這樣能提高中學生對戲曲文化的關注度,也能助推戲曲的普及與推廣向縱深發展。