舒芬太尼配伍羅哌卡因硬膜外麻醉在無(wú)痛分娩中的效果觀察

李天寶

【摘 要】目的:觀察在無(wú)痛分娩中羅哌卡因與舒芬太尼配伍硬膜外麻醉的效果。方法:于2017年1月-2020年1月,選取無(wú)痛分娩患者80例,根據(jù)其就診單雙號(hào)分組,單號(hào)40例為控制組,雙號(hào)40例為試驗(yàn)組。兩個(gè)組別均行硬膜外麻醉,控制組單純給予羅哌卡因,基于此試驗(yàn)組配伍舒芬太尼。比較兩個(gè)組別鎮(zhèn)痛情況及麻醉優(yōu)良率。結(jié)果:兩個(gè)組別完全阻滯、鎮(zhèn)痛起效、持續(xù)等時(shí)間、麻醉優(yōu)良率等對(duì)比發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)組顯著優(yōu)于控制組(P<0.05),有統(tǒng)計(jì)學(xué)價(jià)值。結(jié)論:在無(wú)痛分娩中羅哌卡因與舒芬太尼配伍硬膜外麻醉的效果顯著,即鎮(zhèn)痛起效快、作用持久,值得推廣研究。

【關(guān)鍵詞】無(wú)痛分娩;羅哌卡因;舒芬太尼;硬膜外麻醉

【中圖分類(lèi)號(hào)】R730.4【文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼】B【文章編號(hào)】1672-3783(2020)11-33--01

在分娩過(guò)程中,分娩疼痛屬于正常現(xiàn)象,其可對(duì)順利分娩造成影響,且會(huì)引發(fā)恐慌心理。近幾年由于人們生活質(zhì)量的提升,產(chǎn)婦對(duì)臨床分娩質(zhì)量和鎮(zhèn)痛效果提出了更高要求,而無(wú)痛分娩也獲得了廣泛應(yīng)用。此種分娩方式可將人文關(guān)懷理念充分體現(xiàn)出來(lái),可促使產(chǎn)婦獲得全新體驗(yàn)。而通過(guò)在無(wú)痛分娩中應(yīng)用舒芬太尼配伍羅哌卡因,則可顯著提升鎮(zhèn)痛的效果【1】。本文于2017年1月-2020年1月,選取無(wú)痛分娩患者80例,根據(jù)其就診單雙號(hào)分組,單號(hào)40例為控制組,雙號(hào)40例為試驗(yàn)組,即分析了在無(wú)痛分娩中羅哌卡因與舒芬太尼配伍硬膜外麻醉的效果,現(xiàn)闡述如下:

1 資料與方法

1.1 資料

于2017年1月-2020年1月,選取無(wú)痛分娩患者80例,根據(jù)其就診單雙號(hào)分組,單號(hào)40例為控制組,雙號(hào)40例為試驗(yàn)組。統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)資料:試驗(yàn)組年齡值為20-30(25.6±1.7)歲;孕周38-40(39.1±0.5)w。控制組年齡值為20-30(26.3±1.5)歲;孕周38-40(39.4±0.4)w。各組基礎(chǔ)資料經(jīng)統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn),結(jié)果P值>0.05,具有比較意義。

1.2 方法

兩個(gè)組別均行硬膜外麻醉,當(dāng)分娩入活躍期,即宮口開(kāi)大3cm,此時(shí)建立靜脈通路,采用葡萄糖生理鹽水1000mL靜滴,對(duì)胎心予以監(jiān)測(cè)。控制組單純給予羅哌卡因,即常規(guī)消毒鋪巾,在腰3、4椎間行硬膜外穿刺,將長(zhǎng)約3cm的導(dǎo)管置于硬膜外腔,將羅哌卡因(濃度0.21%,國(guó)藥準(zhǔn)字H20090049,產(chǎn)自浙江海力生制藥有限公司)15mL注入,對(duì)產(chǎn)婦情況予以觀測(cè)。基于此試驗(yàn)組配伍舒芬太尼(濃度0.5μg/mL,國(guó)藥準(zhǔn)字H20054172,產(chǎn)自宜昌人福藥業(yè)有限責(zé)任公司),即采用4mL的羅哌卡因+舒芬太尼混合液注入導(dǎo)管,對(duì)產(chǎn)婦情況予以觀察。若無(wú)不適,則采用上述混合液5mL在5min后注入,注意每1-1.5h根據(jù)患者需求加藥1次,用量5-8mL。

1.3 觀察指標(biāo)

比較兩個(gè)組別鎮(zhèn)痛情況(包括完全阻滯、鎮(zhèn)痛起效、持續(xù)等時(shí)間)及麻醉優(yōu)良率(根據(jù)VAS評(píng)分評(píng)估【2】,≥4分為差、3-4分良、<3分為優(yōu)。)。

1.4 統(tǒng)計(jì)學(xué)分析

匯總并分析觀察主體的研究數(shù)據(jù),并利用SPSS22.0軟件對(duì)研究數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。百分比資料以[例(%)]描述,行卡方檢驗(yàn);計(jì)量資料以(均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差)描述,行t檢驗(yàn)。當(dāng)P值低于0.05時(shí),說(shuō)明存在較高的檢驗(yàn)價(jià)值。

2 結(jié)果

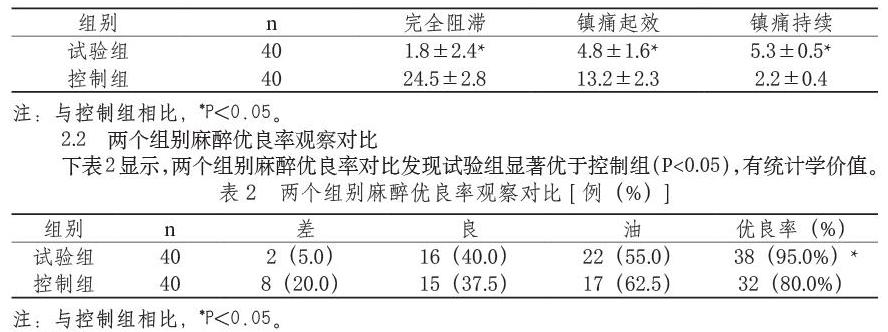

2.1 兩個(gè)組別鎮(zhèn)痛情況觀察對(duì)比

下表1顯示,兩個(gè)組別完全阻滯、鎮(zhèn)痛起效、持續(xù)等時(shí)間對(duì)比發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)組顯著優(yōu)于控制組(P<0.05),有統(tǒng)計(jì)學(xué)價(jià)值。

3 討論

在臨床上,產(chǎn)婦分娩過(guò)程中,分娩疼痛可造成兒茶酚胺過(guò)多釋放,從而導(dǎo)致無(wú)節(jié)律性、不對(duì)稱(chēng)性子宮收縮,進(jìn)而對(duì)分娩進(jìn)程造成影響。若分娩期間鎮(zhèn)痛效果欠佳,則會(huì)引發(fā)一系列嚴(yán)重后果,如產(chǎn)程延長(zhǎng)等。隨著無(wú)痛分娩的廣泛應(yīng)用,其以硬膜外麻醉為主要麻醉方法,且使用的麻醉藥物較多,常用的為芬太尼,但其效果欠佳。而通過(guò)在硬膜外麻醉中應(yīng)用羅哌卡因聯(lián)合舒芬太尼,前者屬于酰胺類(lèi)藥物,其優(yōu)勢(shì)在于作用時(shí)間長(zhǎng)、起效迅速等,可對(duì)感覺(jué)神經(jīng)產(chǎn)生作用。羅哌卡因低濃度時(shí)可阻滯感覺(jué)神經(jīng),其作用機(jī)制為阻斷神經(jīng)細(xì)胞的傳導(dǎo)和興奮,可對(duì)鈉離子通道進(jìn)行抑制,從而發(fā)揮顯著的鎮(zhèn)痛效果;舒芬太尼則是提升μ阿片受體與血漿蛋白的結(jié)合率,將其配伍羅哌卡因促使鎮(zhèn)痛效果顯著增加【3】。本文的研究中,兩個(gè)組別完全阻滯、鎮(zhèn)痛起效、持續(xù)等時(shí)間、麻醉優(yōu)良率等對(duì)比發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)組顯著優(yōu)于控制組(P<0.05),有統(tǒng)計(jì)學(xué)價(jià)值。可見(jiàn),在無(wú)痛分娩中羅哌卡因與舒芬太尼配伍硬膜外麻醉具有顯著優(yōu)勢(shì)和價(jià)值。

綜上所述,在無(wú)痛分娩中羅哌卡因與舒芬太尼配伍硬膜外麻醉的效果顯著,即鎮(zhèn)痛起效快、作用持久,值得推廣研究。

參考文獻(xiàn)

楊捷.舒芬太尼配伍羅哌卡因硬膜外麻醉在無(wú)痛分娩中的效果觀察[J].中國(guó)醫(yī)院用藥評(píng)價(jià)與分析,2017,15(12):1605-1608.

幸貴萍,王亞平.舒芬太尼復(fù)合羅哌卡因硬膜外麻醉對(duì)無(wú)痛分娩產(chǎn)婦母嬰結(jié)局的影響[J].貴州醫(yī)科大學(xué)學(xué)報(bào),2018,43(12):1479-1483.

高原.羅哌卡因聯(lián)合舒芬太尼硬膜外麻醉在無(wú)痛分娩中的應(yīng)用效果分析[J].海峽藥學(xué),2017,29(01):132-133.