醫學高校大學生健康促進生活方式分析

王 洋,佟 鈞,李逸飛,李 軍,楊敏麗

(1) 昆明醫科大學康復學院;2) 體育部,云南 昆明 650500)

健康促進生活方式(the health promoting lifestyle profile,HPLP) 是決定健康狀況的一個重要的因素。通過健康促進生活方式程序,改善生活方式能夠提高公民的生活質量在國內外已有報道[1-3]。關于健康促進生活方式對青少年健康狀況的影響方面的研究還不多,特別對高校大學生群體的健康促進生活方式的研究被廣泛忽視[4]。高校大學生是我國社會主義現代化建設人才的主要來源,作為未來社會主義現代化建設的骨干和棟梁,肩負著復興中華民族偉大的重要使命,學生的健康狀況將直接影響社會主義現代化建設的戰略目標的實現和關系到黨和國家的前途命運。然而,高校大學生們第一次離家開始新的學校生活,又處于從青春期到成年期的一個動態過渡時期,在有著各種困難的生活條件和不同的生活方式的大學環境里,他們在身體、思想和社會關系都將會發生許多快速變化[5]。隨著學習方式和陌生的生活環境的變化,面臨著自己的個人健康、生活方式和行為的責任改變,許多大學生從事各種不良習慣,如營養量攝入,休息和不適當的鍛煉[6-10]。因此,研究大學生的健康促進生活方式對改善大學生的健康狀況,促進大學生的健康,提高大學生的身體素質,有十分重要的意義。

本研究選擇醫學高校在讀不同年級大學生為研究對象,采用健康促進的水平生活方式量表II(HPLP-II) 問卷調查方法,確定大學生的年齡,性別,家庭收入,體重指數,年級與HPLP-II 量表中總得分,健康責任(HR),精神成長(SG),體育活動(PA)、人際關系關系(IR),營養(N)和壓力管理(SM) 之間是否有任何相關性。希望本研究的結果能為高校管理者和教師制定或修定教育計劃,幫助大學生采取健康的生活方式提供參考信息。

1 對象與方法

1.1 研究對象與方法

選擇云南省某醫學高校大學學生為研究對象。采用橫斷面研究方法。問卷發放由班級的一名不參與本調查研究的助理大學生進行。調查問卷上不出現任何姓名,確保匿名。要求參與者完成自我填寫調查問卷,在課堂填寫完成后返回到一個指定的問卷收集箱。本研究設計問卷調查包括兩部分研究內容。第一部分:人口統計變量。要求填寫大學生的體重和身高,已便計算體重指數(BMI)。BMI(kg/m2)=重量÷身高2。肥胖分類是根據參與者的BMI 進行分類[11]:輕體重(<18.5);正常體重(18.5-24.9);超體重(>25)。第二部分:健康促進態度和健康習慣。應用Walker 開發的HPLP-II 工具[12],其有52 個健康促進的行為被分為6 個健康促進生活方式分量:(1)健康責任(HR);(2)精神生長(SG);(3)體育活動(PA);(4)人際關系(IR);(5)營養(N);(6)應力管理(SM)。4點響應規模:(1)“從不”;(2)“有時”;(3)“經常”;(4)“常規地”,確定每個行為的頻率。≥2.50 被認為是一個正面回應[13-14]。告知參與者本項研究目的,并得到他們的知情同意,表明參與是自愿的,提供的信息是保密的,保護學生的隱私,允許匿名參與。本研究是在所有受試者獲得知情同意和倫理的認可后執行的。

1.2 統計學處理

數據采用統計軟件包SPSS17 分析處理。使用單因素方差分析和多重比較程序確定年級組間的顯著性差異。t檢驗分析HPLP-II 參與者性別和家庭收入的分數比較。多因素回歸分析用于檢驗5 個獨立變量(年齡,性別,家庭收入,年齡和體重指數) 對在7 個因變量(總HPLP-II 得分和6 個健康促進生活方式分量:HR、SG、PA、IR、N 和SM) 的影響。在健康促進生活方式的分析中,參與者填寫每個健康實踐項目使用“經常”或“常規地”被認為是實行一種促進健康的生活方式,而“從未”或“有時”被視為未實行促進健康的生活方式。χ2檢驗用于健康促進生活方式分析中男性和女性參與者百分比的比較。Spearman 相關分析被用來確定HPLP-II 總評分中年級與和BMI 關系。P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 研究對象的人口學特征

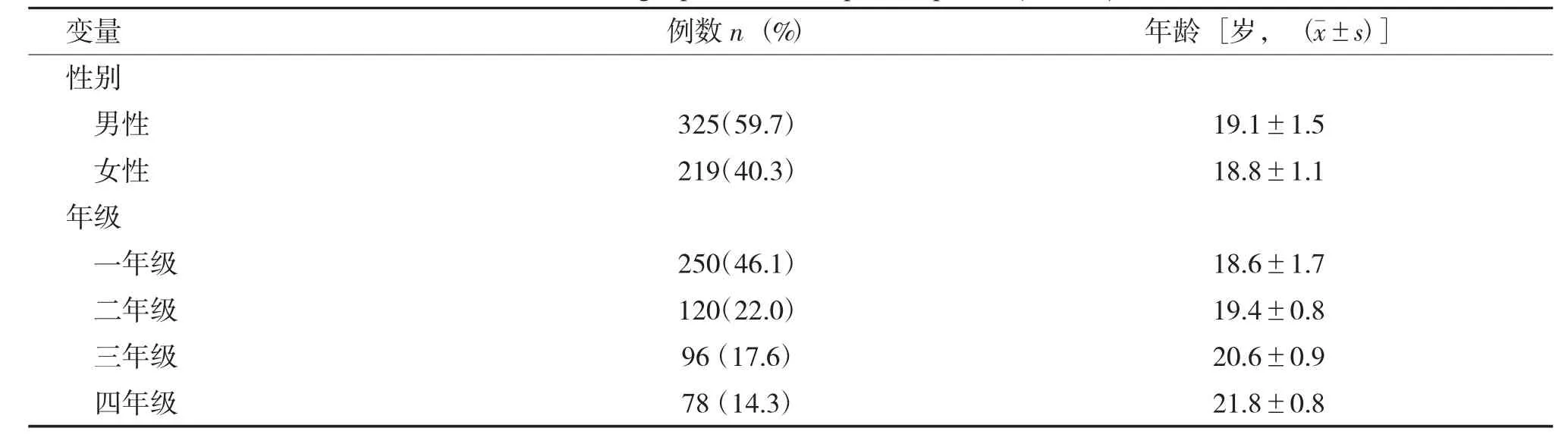

研究對象(參與者) 為544 名大學生(325 男性,219 女性)。544 名大學生完成問卷填寫,剔除無效問卷25 份,響應率為95.4%。其中一年級大學生收回有效調查問卷241 份,響應率為96.4%。;二年級大學生收回有效問卷117 份,響應率為97.5%;三年級大學生收回有效問卷90 份,響應率為92.8%;四年級大學生收回有效問卷71 份,響應率為91%。參與者的平均年齡為(20.1±1.5)歲,見表1。

表1 研究對象的人口學特征(n=544)Tab.1 Demographics of the participants (n=544)

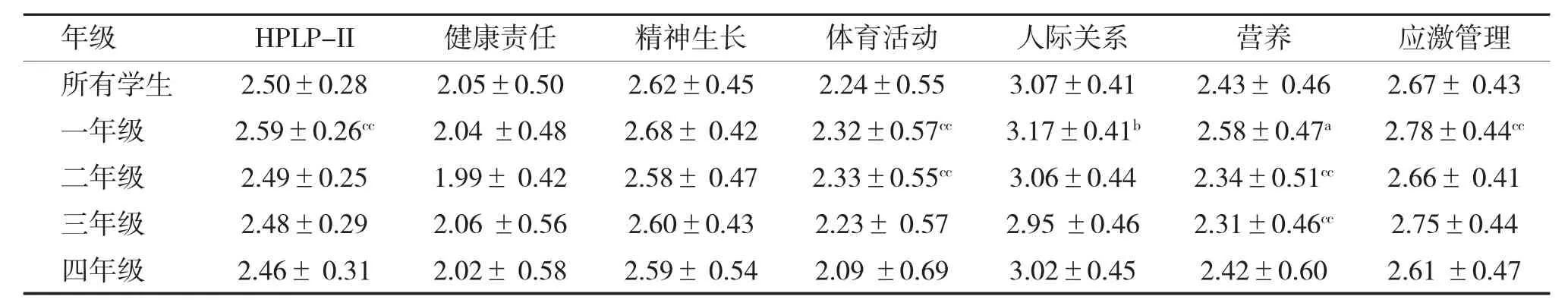

2.2 年級與健康促進生活方式

健康促進生活方式量表調查結果顯示:總HPLP-II 平均分為(2.50±0.28)。在健康促進生活方式6 項指標中,IR 為最高平均得分,HR 為最低平均得分;一年級大學生總HPLP-II 得分、SG、PA、IR、N,SM 高于其他年級學生,但HR 不高于其他年級的學生;一年級大學生和二年級大學生參加體育活動(PA) 比三年級大學生和四年級大學生更頻繁,見表2。Spearman 相關分析顯示總HPLP-II 評分和年級之間呈顯著負相關,年級越高,分數越低(r=-0.164,P=0.02)。

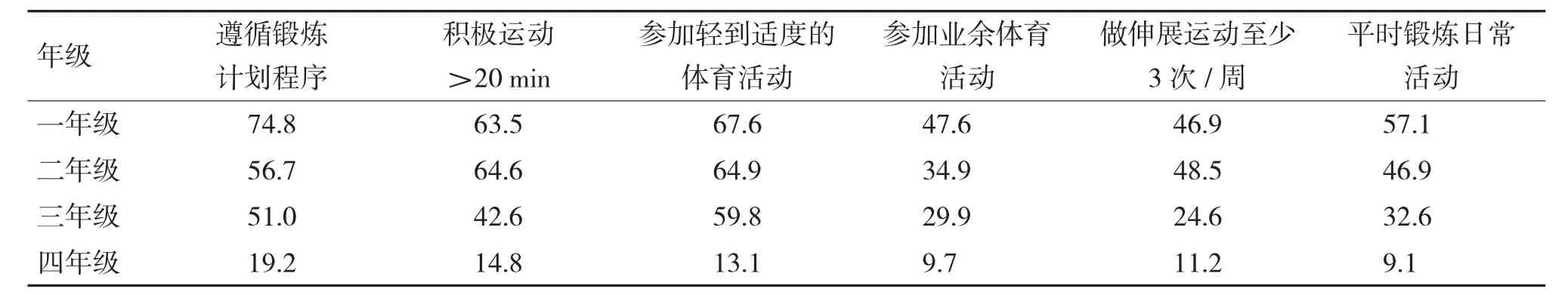

χ2檢驗分析表明:年級高低和某些健康促進行為有顯著的差異;(1) 在遵循鍛煉計劃程序上,一年級至三年級之間無顯著性差異,均與四年級有顯著性差異;(2) 在積極運動20 min 或更多分鐘(至少3 次/周上),一年級至三年級之間無顯著性差異,均與四年級有顯著性差異;(3) 在參加輕到適度的體育活動上,一年級至三年級之間無顯著性差異,均與四年級有顯著性差異;(4)在參加業余體育活動上,一年級至三年級之間無顯著性差異,均與四年級有顯著性差異;(5) 在做伸展運動至少3 次/周上,一年級和二年級之間無顯著性差異,均與三年級和四年級有顯著性差異,三年級與四年級之間有顯著性差異;(6) 在平時鍛煉日常活動上,一年級至三年級之間無顯著性差異,均與四年級有顯著性差異。

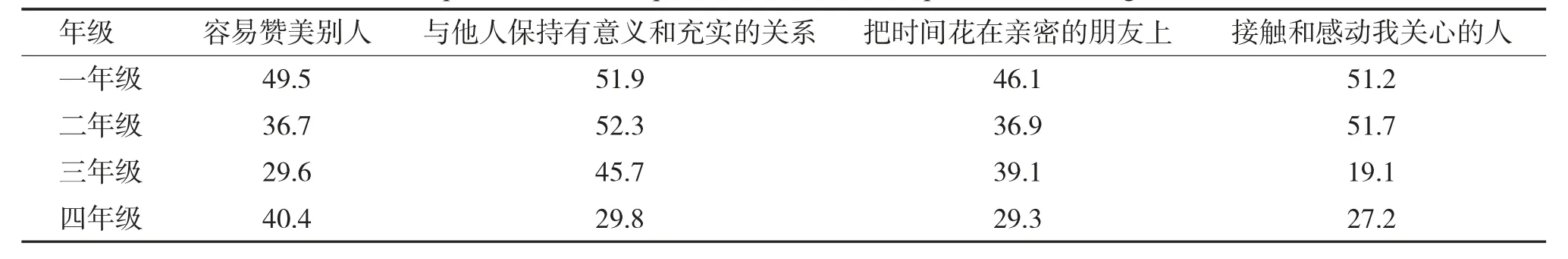

在人際關系項目,一年級學生比其他年級學生更有能力。其中: (1) 在容易贊美別人的成就上,一年級與三年級有顯著性差異,其他年級間無顯著性差異;(2) 在與他人保持有意義和充實的關系上,一年級和二年級均與四年級有顯著性差異,其他年級間無顯著性差異;(3) 在把時間花在親密的朋友上,一年級與四年級有顯著性差異,其他年級間無顯著性差異;(4) 在接觸和感動我關心的人上,一年級至四年級分別為一年級和二年級分別與三年級和四年級有顯著性差異,其他年級間無顯著性差異。

為四個年級間的單因素方差分析結果,一年級與二年級在營養上有顯著性差異;一年級與三年級在人際關系上有顯著性差異;一年級與四年級分別HPLP-Ⅱ、體育活動、應急管理均有顯著性差異;二年級在體育活動和營養方面與四年級有顯著性差異;三年級在營養上與四年級有顯著性差異,見表4。

表2 不同年級健康促進行為的對比(%)Tab.2 Comparison of health promotion behaviors in different grades (%)

表3 不同年級人際關系的對比(%)Tab.3 Comparison of interpersonal relationships in different grades (%)

表4 不同年級大學生與健康促進生活方式量表II(HPLP-II) 評分()Tab.4 The scores of health-promoting lifestyle profile II (HPLP-II) in different grade of the college students()

表4 不同年級大學生與健康促進生活方式量表II(HPLP-II) 評分()Tab.4 The scores of health-promoting lifestyle profile II (HPLP-II) in different grade of the college students()

與二年級比較,aP<0.05;與三年級比較,bP<0.05;與四年級比較,ccP<0.01。

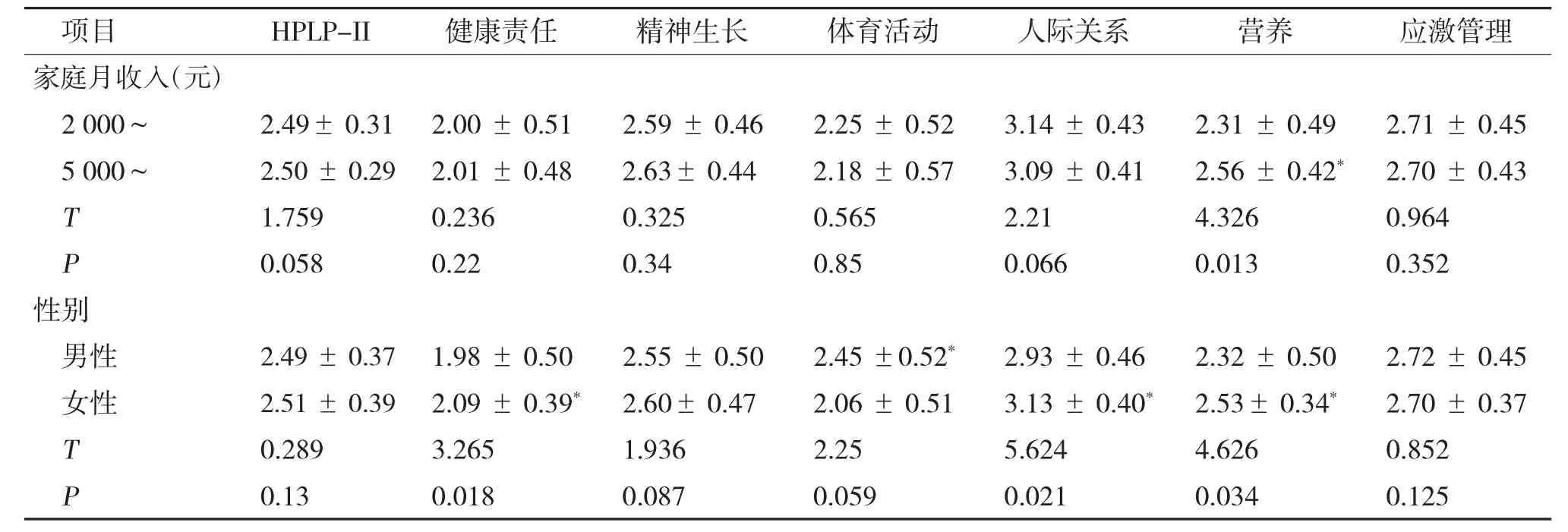

2.3 家庭收入和性別與健康促進生活方式

家庭收入和性別分別與健康促進方式進行獨立樣本T 檢驗,在總HPLP-II 平均得分上,男女之間沒有顯著差異(P>0.05)。女學生在HP(P<0.05),IR(P<0.05),和N(P<0.05) 比男性做的更好,而男學生在PA 上明顯好于女性(P<0.05),見表5。

表5 家庭收入和性別與健康促進生活方式量表II(HPLP-II) 評分()Tab.5 The scores of health-promoting lifestyle profile II (HPLP-II) in family monthly income and gender ()

表5 家庭收入和性別與健康促進生活方式量表II(HPLP-II) 評分()Tab.5 The scores of health-promoting lifestyle profile II (HPLP-II) in family monthly income and gender ()

家庭月收入之間及性別之間的顯著性差異為,*P<0.05。

2.4 BMI 與健康促進生活方式

全部參與者平均BMI 為20.8±2.4,男學生為21.4±2.3,女學生為20±1.9,男女之間存在顯著差異(P<0.05)。BMI 正常者為82.3%,輕體重者為12.1%,超體重者為5.6%。1~4 年級學生的BMI:正常者分別為81.3,87.1,79.8 和84.2%;輕體重者分別為12.1,9.1,7.3 和6.4%;超體重者為5.6%,3.8,12.9 和9.4。女大學生BMI:正常者為80.2%;輕體重者為18.8% ;超體重者為1%人。男大學生BMI:正常者為84.9%;輕體重者為7.3%體重過輕;超體重者為7.8%。Spearman相關性分析總HPLP-II 評分和BMI 無有顯著相關性。

2.5 家庭收入與健康促進生活方式

家庭收入和HPLP-II 分數和6 項指標相關性調查結果顯示:在總HPLP-II 評分上,家庭收入高的大學生與家庭收入低的沒有顯著差異;在營養評分上,家庭收入高的大學生顯著高于家庭收入低的學生(P<0.05)。在營養分量表中:每天吃蔬菜、每天僅吃肉食品、吃早餐和每天吃奶制品上,家庭收入高的人數均多于家庭收入低的學生(24.1 vs 19.1%,P<0.05;34.7 vs 24.1%,P<0.05;62.9 vs 47.8%,P<0.05;8.9 vs 6.8%,P>0.05);家庭收入高學生有更好的營養習慣。χ2檢驗顯示家庭收入與性別或年齡之間均無顯著差異(P>0.05),見表5。

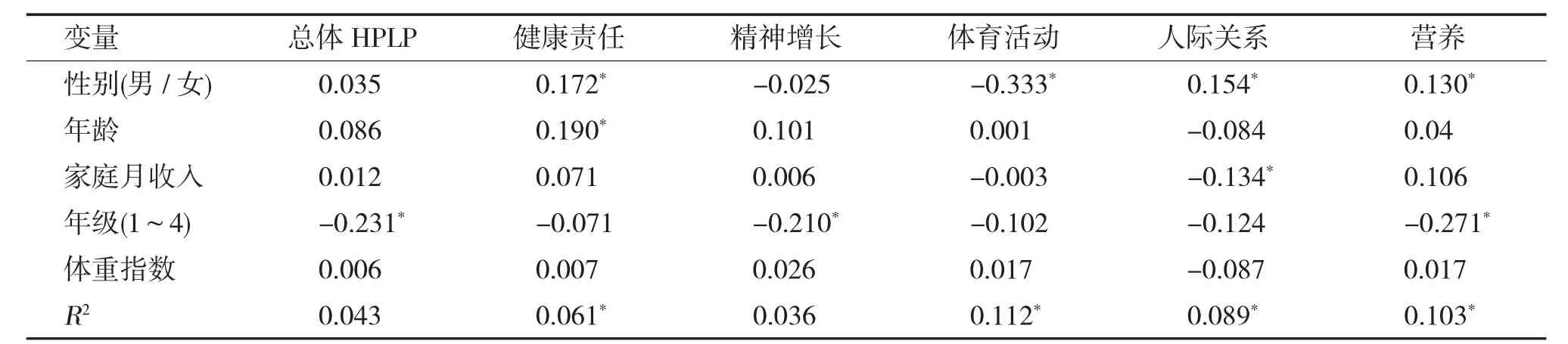

2.6 獨立變量與健康生活方式的預測因素

逐步回歸分析5 個人口統計變量與總HPLP-II評分和6 個健康促進生活方式評分結果顯示:總HPLP-II 和6 個健康促進生活方式評分為因變量,5 個獨立變量分別與因變量建立方程,R2為可決系數,總HPLP-II 評分,HR,SG,PA,IR,N 和SM 分別為4.3% (P>0.05),6.1% (P<0.05),3.6% (P>0.05),11.2% (P<0.05),8.9% (P<0.05)、10.3%(P<0.05),和1.8%(P>0.05);說明HP、PA、IR、N 與獨立5 個獨立變量建立的方程擬合優度較高;年齡與HPLP-II 評分呈顯著負相關性;性別、年齡與HR,年齡與SG,性別與PA,性別、家庭收入與IR,以及性別、年齡與N均有顯著的相關性;人口統計學變量與SM 無顯著的相關性,見表6。

表6 HPLP-II 獨立預測因素和參與者的人口統計學數據Tab.6 Independent predictors of health-promoting lifestyle profile II (HPLP-II) and demographic data of participants

3 討論

本研究對接受調查的大學生進行調查研究發現:人際關系平均得分為最高,醫療責任平均得分為最低;總HPLP-II 評分隨著年級增加而逐漸下降;女大學生在衛生責任、人際關系和營養上做的顯著好于男大學生,男大學生在體體育活動上做的比女大學生更好。在營養上行為上,家庭收入不同的大學之間有明顯差別。這些發現表明HPLP-II,大學年級,家庭收入與大學生健康促進生活方式密切相關,提示這些獨立變量可作為是健康生活方式的預測因素,為醫療服務機構、高校管理者和教師制定干預措施和合適的教育計劃或修定教育計劃提供參考信息,有益于幫助大學生采取健康的生活方式,從而改善大學生的健康狀況,促進大學生的健康,提高大學生的身體素質。

人口統計變量與健康促進行為之間的關系已被許多研究證實[14-17]。然而,大學不同年級和健康促進行為之間關系的研究少見報道。本文主要研究集中在不同年級大學生的人口統計特性與健康促進生活方式的關系。先前有使用HPLP-II 研究報道[18-20],大學生HPLP-II 和年齡之間存在顯著正相關。然而,筆者的研究顯示:在健康促進生活方式上,一年級大學生比其他幾年的大學生做的好;年級與HPLP-II 之間存在顯著負相關性,但年齡與HPLP-II 之間沒有這樣的相關性。筆者的結果與Al-Kandari 等人報道的結果相似[18]。筆者認為,對于新入學學習的一年級大學生,這可能是他們還繼續保持了在高中時的促進健康的生活方式,如參加體育俱樂部活動和交游,在后幾年的大學里,因為醫學院校設置的課程多,大學生們學習任務加重和時間緊張,造成自我保健和健康促進健康生活方式的減少所致。

在本研究顯示,大學生在6 個健康促進生活方式中人際關系(IR) 和應力管理(SM) 為最高平均得分,而健康責任(HR) 和體育活動(PA) 為最低分數。筆者的數據表明,在人際關系和壓力管理上高于Larouche R.的研究報道資料,但健康責任(HR) 和體育活動(PA) 上又低于此研究報道的資料[21]。雖然在我國的大學里體育教育為必修課,但是對醫學院校對大學生,2-4 年級大多數的大學生隨著課程增多、學習任務加重和時間緊張,導致久坐不動的生活方式。這正是由于缺乏身體活動、參加體育活動少、飲食習慣不規律和不足營養導致體重過輕因素[22-23]。筆者的結果顯在營養上行為上,家庭收入不同的大學生之間有明顯差別,提示家庭收入高的大學生在他們的日常膳食有更好的營養平衡。筆者的結果顯示女大學生在衛生責任、人際關系和營養行為上做的顯著好于男大學生,男大學生在體育活動上做的比女大學生更好。這種男大學生和女大學生的差別,與以前的研究結果是相似的[24-26]。這些研究結果提示,加強大學體育教育和健康促進生活方式對促進健康和疾病預防有積極作用。

促進健康的生活方式是以增加或促進個人的健康和幸福為目標,從自己開始的,自我管理、自我滿足的日常活動行為方式[27]。需要更多的研究大學生在大學里和日常生活中的健康促進行為,學習風格,課程學習,社會環境或活動,以及娛樂活動,清楚地了解改變和影響大學生健康相關的行為的生活條件或環境因素,推進促進健康的生活方式有助于提高大學生的身體素質,改善大學生健康狀況,提供有益的手段和保證。