讓“名物”回放唐代上元節

梁志賢

歷史傳統的積淀與多民族文化的融合,造就了開放浪漫的大唐王朝。在這個詩意盎然的時代,自然有許多令人向往和歆羨的文化奇觀。在我們看來,堪與唐詩媲美的是上元節。天寶三載(744),唐玄宗正式下詔,將這個節日確定為永久性節日。我們應當注意的是,這個節日最后的定型,與中國詩歌高峰的標志——盛唐詩,基本上是同步的。二者以各自不同的方式,表現了中華民族超越凡俗的審美情趣與追求,都值得我們用心品味。

本期“校園閱讀”的三篇文章之一,即是作者立足文本,參證地下文物,回望千年上元之綽約風姿,捕捉唐代才子之靈心慧性的一點體會。《讓“名物”回放唐代上元節》以出土文物和圖像中的九枝燈、燭臺、燈樓、燈樹、銅漏和漏刻參證,為我們理解“芳宵殊未極,隨意守燈輪。”(陳子昂《上元夜效小庾體》)“光隨九華出,影共百枝新。”(韓仲宣《上元夜效小庾體》)“九枝燈下朝金殿,三素云中侍玉樓。”(李商隱《和韓錄事送宮人入道》)“金吾不禁夜,玉漏莫相催。”(蘇味道《正月十五夜》)等詩句,并還原上元節的節日盛況,提供了實物證據。以二重證據法為唐詩閱讀提供了有意義的參照。

韋應物和韓愈都是唐代著名詩人,但《隨韋應物〈長安遇馮著〉》和《韓愈,那詼諧的〈落齒〉》,卻選擇了兩位詩人歷來不甚為人關注的詩篇。馮著生平,史傳缺載,作者通過對馮著詩及韋應物贈馮著詩的分析,在知人論世的基礎上,結合前人的點評,對詩歌的藝術特征做了較為細致的分析,能于細微處揭示詩歌的言外之意。韓愈詩歌寫的是凡俗而缺乏詩意的“落齒”,這在中唐以前的詩歌史上,原本是很少有人關注的題材,但韓愈居然將這種身體的病痛寫進了詩中。作者不僅對這首詩下了逐字逐句細讀的功夫,同時也注意到韓愈集中對“落齒”反復持續的書寫,并從詩歌史發展的角度,認識到韓愈《落齒》在題材開拓方面的意義,及在文學史上的影響。

需要說明的是,三篇文章,都出自選修我“唐詩宋詞名篇導讀”課程的2017級本科生之手。因此,盡管文章還有稚嫩之處,但以她們的年齡和學習經歷來說,三篇論文皆文筆省凈,不乏新意,蒙《博覽群書》編輯部大力支持,選在與上元節相似的明月高懸的中秋節時推出,亦別有意蘊,相信會引發讀者的遐思。

—— 中國海洋大學文學與新聞傳播學院教授 劉懷榮

農歷正月十五日是傳統的上元節,其起源頗有爭議,但根據文獻記載,我們可以知道,在隋代時,就“每以正月望夜,……燈炬照地,聚戲朋游,鑼鼓喧天,男女混雜,內外共觀,歡樂無已”([唐]魏徵《隋書》,中華書局2002年版,P175)。到了唐代,上元節已成為朝野關注的重要節日。而觀燈則是上元節中最重要的活動。到了天寶三載(744),朝廷正式下詔,正月十四至十六日,“開坊市燃燈,永為常式。”(《舊唐書》卷九《玄宗紀下》)燃燈與取消宵禁,成為這個節日最重要的兩大特點。奇異的燈火,一年中絕無僅有、不受約束的徹夜狂歡,讓各階層人士都格外珍惜這短暫的時光。故歌詠上元節的詩歌中,多有對燈具和玉漏的描寫。這些當時流行的名物,為我們還原上元節的盛況,更好地理解唐代上元詩,提供了一把特殊的鑰匙。本文嘗試結合出土文物和文獻,從多枝燈、燈輪和玉漏等名物入手,對唐代上元節和上元詩做一初步的探討。

多枝燈。唐代的經濟十分發達,出現了大量裝飾性質的燈具,如枝燈、燈樹、燈籠、燈樓、走馬燈等。其中的枝燈是在前代枝型燈的基礎上發展而來的。匠人們根據樹的形狀來制造燈架,最后依托枝干形成分枝。《西京雜記》記載,漢高祖的咸陽宮中收藏了無數珍寶,其中的青玉五枝燈最令人驚異,“高七尺五寸,作蟠螭,以口銜燈,燈燃,鱗甲皆動,煥炳若列星而盈室焉。”([晉]葛洪撰;周天游校注《西京雜記》,三秦出版社2005版,P140)可見枝燈被點亮后有很高的欣賞價值,也具有烘托氣氛的效果。《開元天寶遺事》記載:“韓國夫人置百枝燈樹,高八十尺,樹之高山上,元夜點之,百里皆見,光明奪月色也。”(王仁裕《開元天寶遺事》,中華書局1985年版,P27)可見燈樹外形之美麗,光芒之耀眼。唐代的上元詩中有很多對枝燈的描述,如韓仲宣的《上元夜效小庾體》:“光隨九華出,影共百枝新。”

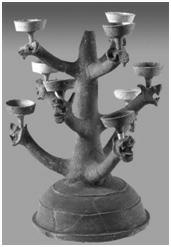

在詩歌中出現較多的是九枝燈。盧照鄰在《十五夜觀燈》中提道“別有千金笑,來映九枝前。”韋蟾《上元三首》(其三):“夜闌陪玉帳,不見九枝留。”李商隱《楚宮》:“如何一柱觀,不礙九枝燈。”《和韓錄事送宮人入道》:“九枝燈下朝金殿,三素云中侍玉樓。”這些燈具渲染了節日的氣氛,讓人仿佛看到了當時燈火輝煌的景象。在出土文物中,也發現了九枝燈。

以現收藏于南京博物館的1964年在江蘇徐州十里鋪出土的東漢的九枝燈為例。這盞燈的燈座是覆盆形的,燈柱立在中央,從燈柱上分上、中、下三層交錯伸出曲枝燈盞,最上層的曲枝端是羊首,中間一層是龍首,下層是虎首,每個獸首上都涂著朱色,獸頭的頂部有一個圓孔,用來安插燈盞。每個燈盞都是一個淺淺的圓盤,盤底有一個短柄,正好可以插進獸頭頂部的圓孔中,便于安裝。《山海經·海外東經》說:“湯谷上有扶桑,十日所浴,在黑齒北。居水中,有大木,九日居下枝,一日居上枝。”([晉]郭璞注;[清]畢沅校《山海經》,上海古籍出版社1989年版,P89)有學者認為,九枝燈很有可能就是根據這個傳說設計出來的。因為頂端和九條枝杈一同點燃的時候,所呈現的正是十日并出的景象。將九枝燈點燃,就像點燃了一棵火樹。而這種類似于“十日并出”的景象,正與上元佳節熱鬧的燈會相匹配。

隋唐時期的多枝燈在形態上已經有了比較大的變化,更加方便人們使用,也更多地參與到民眾對節日的慶祝活動中。這一時期的多枝燈多為方臺形燈座或盤形燈座,下部有蓮花座,座上是燭節形的燈柱。這種燈占用的空間較少,照射的范圍較廣,不論是點燈還是熄燈都十分方便,特別適合用來照明,因此,它在上元節的詩歌中十分常見也就不足為奇。

燈輪。燈輪其實也可以看作是一種大型的燈樹。在唐代的長安,上元節燃燈是一項與民同樂的盛大活動,大型的燈輪不僅起到裝飾的作用,還體現了唐朝的盛大氣象。張鷟《朝野僉載》記載:“睿宗先天二年正月十五、十六日夜,于京師安福門外作燈輪,高二十丈,衣以錦綺,飾以金玉,燃五萬盞燈,簇之如花樹。”([唐]張鷟《朝野僉載》,中華書局1979 年版,P69)陳子昂在《上元夜效小庾體》中有說:“芳宵殊未極,隨意守燈輪。”韓仲宣也有《上元夜效小庾體》:“他鄉月夜人,相伴看燈輪。”在詩歌中,人們似乎都十分喜歡觀賞燈輪,那么燈輪到底是什么樣子呢?

在敦煌莫高窟,還保留了繪有初唐時期燈輪和燈樹圖案的壁畫,壁畫的中央是一座燈樓,燈樓共有九層,每層都放滿了燃燒著的燈盞,而在燈樓兩邊分別立著的就是燈輪。燈輪可高達幾十米,上面纏著絲綢,裝點著金玉珠寶,掛滿了點燃的彩燈,吸引著人們來觀賞。在敦煌的一些發愿文中,記載了燈輪燃燒時的情景:“遂乃千光普照,百燭俱明。賢圣遙觀,逐燈光而競集。所以建凈輪于寶坊,燃惠(慧)燈于金地。架迥聳七層之剎,蘭柱炳而花鮮。”(黃征,吳偉編校《敦煌愿文集》,岳麓書社1995年版,P509)可見燈輪燃燒后是十分華麗壯觀的。

玉漏。“玉漏”即古代用來計時的漏壺,在上元詩歌中,它經常與“催”字一同出現,顯示出一種時間上的緊迫感。例如唐代蘇味道的《正月十五夜》:“金吾不禁夜,玉漏莫相催。”崔液的《上元夜六首》(其一):“玉漏銀壺且莫催,鐵關金鎖徹明開。”

于1976年在內蒙古鄂爾多斯市阿門其日格鄉被發現的中陽銅漏,是目前我國發現的保存最為完整,且有明確制造年代的泄水型沉箭式漏壺,十分珍貴,也為我們提供了可以與文學文本對照的實物。古人很早就把漏壺作為計時工具之一,漏壺一般由漏水壺和漏箭組成,漏箭是用竹子或木頭做成的,上面刻有表示晝夜時間的刻度。用漏壺計時時,在壺里裝滿水,漏箭會浮在水面上,壺里的水慢慢下漏,漏箭上的刻度也就慢慢顯示出來,人們就可以根據刻度得出時間。東漢許慎的《說文解字》對“漏”的解釋為:“漏,以銅受水,刻節,晝夜百刻。”([漢]許慎撰;[宋]徐鉉校定;愚若注音《注音版說文解字》,中華書局2015年版,P237)指的就是這個過程。

隋唐以來,時間的計量越來越受到人們的重視,相關的工具也有了進一步的發展。唐初,太常博士呂才制作了四級補償式浮箭漏,“有四匱,一夜天池,二日天池,三平壺,四萬分壺。又有水海,以水海浮箭。以四匱注水,始自夜天池,以入于日天池,自日天池,以入于平壺,以次相注,入于水海,浮箭而上,每以箭浮為刻分也”。([宋]楊甲《六經圖》,上海古籍出版社1987年版,P250)這一漏刻比前代的計量更加精準,水從最高的壺中流入第二把壺,再依次流入第三、第四把壺,這樣的裝置可以使水位盡可能的平穩,提高了計時的精確度。

出土文物及文獻記載,為我們研究中國古代的計時制度提供了依據,也讓我們能更好地理解上元詩歌中的“催”字所蘊含的情感內涵。從漏壺的形制與作用來看,漏壺與時間是緊密相關的,水的流逝,正象征著時間的流逝。隋唐時期,只有在上元節時,才會開放宵禁。唐人韋述《兩京新記》記載:“正月十五夜,敕金吾弛禁,前后各一日,以看燈,光若晝日。”([宋]李防等編《太平御覽》,中華書局1960年版,P141)人們在觀賞奇幻的燈火,享受“金吾弛禁”的自由時,自然會感到時間的珍貴和緊迫,所以就生出“玉漏莫相催”的主觀愿望。而通過漏壺,我們可以更直觀地感受到上元節的獨特魅力,以及古人對上元節發自內心的那一份留戀之情。

(作者系中國海洋大學文學與新聞傳播學院漢語言文學專業學生。)