雙創背景下高校工科學院社會實踐活動育人功能思考

——以湖南大學2017-2019年赴永州市新田縣博士團為例

彭琪淋 張夏伊維

(湖南大學電氣與信息工程學院 湖南·長沙 410012)

2015年10 月14 日,李克強總理在國務院常務會議上發表重要講話,強調“互聯網+雙創+中國制造2025”的結合將掀起“新工業革命”。這一系列發展理念與國家戰略的提出,高校創新創業教育也逐步貫穿人才培養的全過程。同年,國務院印發《關于深化高等學校創新創業教育改革的實施意見》,此意見對我國高校創新創業教育提出了新的要求和建議,標志著我國創新創業教育改革進入“深化”階段。

2017年2 月以來,教育部積極推進新工科建設,發布了《關于開展新工科研究與實踐的通知》及《關于推進新工科研究與實踐項目的通知》,極大推動了高校工科人才培養教育體系改革,不斷提升新工科人才創新創業能力。

1997年至今,“三下鄉”活動在全國開展二十余年,創新創業教育逐步融入到三下鄉活動中。2020 發布的《教育部等八部門關于加快構建高校思想政治工作體系的意見》指出,要深化實踐教育,其中提到深入開展“青年紅色筑夢之旅”,該活動旨在通過大賽激勵我國青年扎根祖國,運用創新創業成果振興鄉村地區、助力精準脫貧,用青年的磅礴之力迎接新時代的新長征。

以湖南省百名博士赴大湘西創新創業幫扶社會實踐活動為例,該活動通過高校創新創業成果開展思想政治教育,開拓創業實踐新形式,將實踐成果與鄉村振興戰略、精準扶貧脫貧相結合。幫扶活動聚力大湘西脫貧攻堅和改革發展,圍繞農村科技創新、農村青年創業、農村優勢產業開發進行服務。立足“工科”學院實際,工科學生在幫扶實踐活動中可以發揮重要作用。本文以湖南大學赴永州市新田縣博士團(下文簡稱“博士團”)為例,2017 至2019年連續三年赴永州市開展創新創業社會實踐活動,并取得良好成效,獲得國家級榮譽2 項,省級榮譽4 項,校級榮譽 3 項。

1 幫扶內容與活動成果

活動過程中,博士團充分發揮專業優勢,在思政教師與專業教師全過程指導下,將“互聯網+”項目成果帶進農村,帶入基層。

(1)立足縣域實際,積極開展扶貧調研工作。三年活動過程中,博士團走訪城步縣、新田縣等縣各地,明確扶貧攻堅重難點,向不同群體發放調查問卷,就村民基本情況、對扶貧工作需求程度和滿意程度進行了深入調查,在與群眾面對面接觸中發現問題和不足,形成調研報告,助力脫貧攻堅。

(2)提供技術支持,認真組織電商扶貧培訓。結合當地實際,博士團就當地電商發展進行了系列扶持工作:第一,了解電商發展情況與考察特色產品,明確目前電商企業面臨的最大問題;第二,邀請專業技術人才向當地的電商創業者進行培訓,有效解決了當地電商發展存在的部分疑難問題。2018年獲得“互聯網+”國賽金獎項目——《游鮮生——生鮮電商助力精準扶貧》主要負責人魏嘯宇在活動中分享電商創業經歷,介紹了農產品分銷業務設計。

(3)簽訂合作意向,大力推進沼氣工程發展。走訪新田縣能源辦,了解能源辦組織機構、機構職能等內容,掌握沼氣工程現場實地考察,記錄現場對專業技術的需求以及項目實施條件,前往新田縣銀豐養殖有限公司考察該公司沼氣發電前景,博士團現持有一套光沼互補高新技術利用太陽能和沼氣互補性,使沼氣池產量得以增加,發電穩定。在對項目和當地沼氣工程現狀有了具體了解的基礎上,就“光沼互補微能源網項目”與其達成合作意向。

(4)開展智能醫療,科技助力健康精準扶貧。走訪新田縣衛健局、醫院、衛生院等與新田縣群眾,發放200 余份問卷,進行訪談,了解新田縣衛生醫療現狀與居民健康狀態;使用“互聯網+”《知微健康——兩分鐘通曉身體秘密的AI》項目成果——“知微云檢”智能體檢儀器為當地居民進行免費體檢,并在大坪塘鎮等地對患者進行體檢,該儀器能快速實現對人體八大系統的檢測、數百項指標全面評估,并深入貧困村免費體檢。

2 活動育人功能探索

2.1 提高大學生思想政治素質

習近平2019年在河南考察調研時的提出,要講好黨的故事、革命的故事、根據地的故事、英雄和烈士的故事,加強革命傳統教育、愛國主義教育、青少年思想道德教育,把紅色基因傳承好,確保紅色江山永不變色。

實踐活動中,將紅色教育納入其中,著力打造紅色第二課堂。一堂無聲的“思政課”便通過入耳、入腦、入心的形式循循漸進。博士團前往“蔣先云故居”進行紅色教育學習。學生們通過與紅色基地接觸,對歷史人物、紀念品所承載的精神有更深一步了解。學生們在實踐過程中潤物細無聲的接受了革命教育,提升了思想認識,并自我啟發,達到“寓教于游”的目的。

2.2 促進大學生完成角色轉換

任何角色的轉換都不能一蹴而就,實踐是不可或缺的階段。大學生在理論知識方面有了一定儲備,但對于具體的實際操作還是一個新手。大學生階段處于由學校角色轉換為社會角色的重要環節,很多學生由于經驗不足,缺少對社會和自身的正確認知,難以順利度過角色轉換階段。

基于社會實踐活動,大學生們可提前實現學生角色和社會角色的轉換,將理論與實踐相結合,并通過實操發揮所學知識的作用。工科學生具有較強的技術背景,通過實踐,可將自己的創新科技成果實踐于人民的實際需求中,所產生的行為不僅對所服務地產生積極影響,同時推進學生自身對實踐角色領悟的實際化。

2.3 鼓勵大學生前往基層就業

十九大報告明確指出,“鼓勵引導人才向邊遠貧困地區、邊疆民族地區、革命老區和基層一線流動”。從我國歷史發展進程和國家全局戰略的角度來看,黨中央要求高校畢業生樹立基層就業的理想信念,并在基層不斷實踐中主動將個人發展前景與中華民族復興緊密結合,對推進和服務國家治理體系和治理能力現代化具有重要意義。

大學生前往基層做好社會實踐是基層科技振興、鄉村進步的良好動力,學校為學生提供去基層進行社會實踐的平臺,注重培養學生各方面實力,真正了解基層,擁有在基層一線的工作能力,增大高校學生在祖國最需要的地方建功立業的可能性。

2.4 增加大學生就業創業經驗

社會實踐對促進高校學生就業創業具有重大意義。以博士團為例,團隊成員運用自己所制作的智能儀器為當地人民免費體檢,同時他們也進一步掌握儀器存在的不足,從而對該儀器未進行進一步的改進完善。因此,大學生不僅可用自己所學知識和專業技能為服務地提供社會幫助,同時也在社會實踐中收獲經驗,訓練自己更多的新技能,提高自己在未來就業的競爭力。

基于學校與實踐地提供的平臺與支持,大學生可通過社會實踐進行實地考察、深入調研等方式了解國家在就業創業的幫扶力度,了解市場需求,有助于他們主動學習就業創業相關知識,甚至開創自己的事業。

3 加強活動育人實效策略

3.1 落實專業教師指導制度

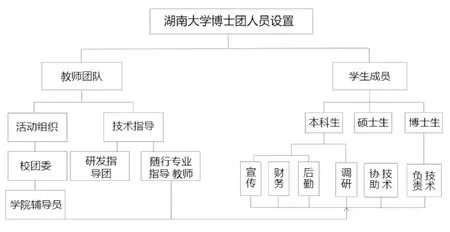

現階段,社會實踐活動存在教師未參與全程隨行指導、專業教師參與度不高等問題。以博士團為例,校團委及學院輔導員主要負責活動宣傳、人員選拔、活動總結等工作;專業教師主要作為活動過程中的技術支持者(見圖1)。

圖1 博士團人員組織框架圖

由于教師指導制度并不完善,專業課教師參與實踐活動的積極性并不高,2017年,博士團沒有隨行專業指導教師,2018年以后,隨行專業指導教師為剛參加工作的青年教師。基于此,可構建通過社會實踐提升專業教師專業化水平路徑,一是開展社會實踐指導培訓,旨在提升教師師德素養和夯實教師理論基礎;二是完善教師評獎評優制度,建立相關制度如將實踐時間算入課時以及實踐成果可以納入職稱評定等,鼓勵專業課教師繼續參與到社會實踐活動中;三是建立校內雙外導師制,如鼓勵校友企業人員擔任校外導師。

3.2 加強活動過程宣傳力度

加強高校各項社會實踐活動過程的宣傳力度,有助于增大社會實踐活動在高校學生中的影響力,發揮正能量作用,吸引更多大學生參與社會實踐活動。博士團以大學生常用的“兩微一端”平臺作為宣傳根據地,通過大學生喜聞樂見的“vlog”“抖音”等形式展現社會實踐內容,視頻單次最高點擊量1.1 萬次,新聞稿累計閱讀量上萬次。

同時利用學校學院官方媒體、中國教育網、中國網、紅網、中國青年網等新媒體平臺進行宣傳報道,擴大了活動在廣大師生中的影響力,今后的宣傳仍然需要進一步加大力度,提升質量,創造學生喜聞樂見的形式,從而進一步提高師生參與社會實踐活動的主動性,發揮社會實踐在高校學生群體中的育人功能。

3.3 發揮工科學生專業優勢

高校社會實踐活動可滿足工科學生創新以及實踐的需求,為學生提供實操、感悟、團隊協作的機會,為學生進一步創新實踐內容做好保障。

博士團師生來自電氣工程、控制工程、電子通信、儀器儀表等不同專業,具有云數據處理、移動通信、智能電網等領域的專業背景,依托國家電能變換與控制工程技術研究中心、機器人視覺感知與控制技術國家工程實驗室、電力驅動與伺服技術國防重點學科實驗室學院三大科研平臺,有強大的智力支持,博士團將自主研發的產品、專業技術帶進基層,服務于當地人民,不僅達到服務社會,貢獻自我的目的,同時將自己的產品投入到實際運用,讓學生的儀器成果即可驗證。

4 結語

社會實踐是學生成長成才的重要途徑之一,是學校培養學生擔當民族復興大任的時代新人,培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人的重要途徑。

雙創背景下,高校工科學院涌入出一批科創成果和創新創業學生典型,他們迫切需要實踐平臺推進實訓教學模式,基于圍繞工科學生發展實際需求這一出發點,需進一步搭建創新創業平臺,助力拔尖創新人才培養,探索科技創新教育產學研一體化育人模式,提升人才培養質量。作為思政教育工作者,緊緊圍繞學校立德樹人的根本任務,緊扣“雙一流”大學建設的目標定位,堅持基于全面發展的創新教育理念,將實踐育人融入人才培養的全過程。