地方政府競爭、人口流動對公共品供給影響研究

南京大學經濟學院 史夢昱

一直以來,中國人口流動規模十分龐大,據國家衛生健康委員會的數據顯示,2018年中國流動人口規模達2.41億人。2020年4月9日,《中共中央 國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》針對要素市場提出五大目標,要求破除阻礙要素自由流動的體制機制障礙。人口自由流動對中國勞動力配置優化、流入地經濟促增起到重要作用,但同時也會對流入地公共服務供給存在較大影響。同時,中國各大城市的戶籍制度改革正在火熱進行,針對流動人口的戶籍制度也不斷放開,在此情形下,人口流動必然會對流入和流出地的經濟社會活動產生影響,其中較為直接的就是流動人口對當地公共品供給需求的改變。因此,就地方政府行為、勞動力要素流動對公共品供給相關問題存在的影響進行研究有十分重要的意義。

一、文獻綜述

學界認為人口流動存在兩個動因:一是由經濟因素導致的直接原因;二是以源于Tiebout“用腳投票”理論的市場化方法去解決公共品供給的偏好顯示問題。早在1969年,Todaro就提出基于地方經濟發展水平的未來現金流量的預期是人口遷移的決定因素,導致農村人口向城市集聚,這一流動存在經濟收斂效應,使得人口流入地和流出地的經濟差距縮小。如侯燕飛和陳仲常(2016)在Barro等(1995)的國際人口遷移模型基礎上,對中國29個省份的經濟收斂度進行檢驗。認為人口流動促進區域經濟增長,并且中國區域經濟具有新古典經濟增長收斂機制和內生經濟增長收斂機制,人口流動使得地區經濟收斂,縮小了發展差距。但就公共品供給而言,在地方公共支出水平一定的情況下,人口流入會降低地方人均供給水平。同時,隨著經濟活動密度增加、人口流動規模加大可能導致流入地存在交通、公共基礎設施和服務擁擠等問題(宋順鋒和潘佐紅,2008)。具體到公共服務供給上,部分學者證實了流動人口對流入地的公共品供給存在的擠占效應,如江依妮(2013)對廣東省外來人口集聚地的公共服務支出變化進行研究,認為省際流動人口的流入降低了當地消費型公共服務的支出水平。段哲哲和黃偉任(2016)在利用福建省58個縣市四期面板數據進行研究后,驗證了流動人口對地方財政中教育支出的影響,即人口流動對福建省的教育資源存在擠占效應。而對流出地而言,人口流失帶來的稅基減少則很大程度上也會降低政府對公共服務的支出水平(向祎,2018)。

不同于Tiebout提出的人口在自由流動條件下,可通過選擇最優的公共產品成本效益組合來實現個人效用最大化觀點,Hamilton(2014)認為人口的自由流動并不是公共品有效供給的充分條件,并提出政府以財政分區手段限制人口的無序流動才是有效供給的前提。就政府行為在人口流動對地方公共品供給上的具體影響,部分學者認為與人口自由流動情況一致,人口流入不會促使當地政府增加公共品供給,因而隨著流入人口增加,當地公共品供給水平反而會減少(伍文中,2012),也正因為如此,部分地區為保障本轄區內人口享受居民公共服務,對外來人口采取戶籍制度進行甄別,設置相應門檻(夏紀軍,2004;段哲哲和黃偉任,2016),以保障居民公共服務供給水平。但也有部分學者認為地方政府是否會增加公共品供給主要視地方官員意愿和當地政府財力而定(呂煒和周佳音,2018)。 盡管地區間經濟差異是影響人口流動的主要因素之一,但隨著經濟發展水平的提升和城鄉建設的完善,公共財政支出將成為影響人口流動的決定因素。如Day(1992)在考察加拿大跨省人口流動時發現各省的公共支出差異在居民遷移行為中存在作用顯著。張麗等(2011)也利用Lewer和Berg(2008)提出的引力方程驗證了地區財政支出與人口流入數量的正向關系,同時也指出地方政府的文教衛支出和社會保障支出在促進人口流入上的作用要大于基本建設支出。在新經濟發展形勢下,人口紅利優勢不斷喪失,投資對經濟增長貢獻率逐漸降低,人口要素貢獻率不斷提升,當前地方政府間的競爭更多地反映為人口競爭,因此,為實現人口吸引目標,地方政府存在公共品供給支出激勵(劉會娟,2019)。同時,與認為政府官員以GDP競爭為核心的晉升激勵下基礎設施建設等投資支出擠占公共服務支出不同,中國GDP政績考核的不斷弱化以及垂直化的地方政府標尺競爭,會使同級政府間的GDP競爭相對弱化,而標尺競爭會使地方政府的福利支出向同級政府持平。即如果其他同級政府福利支出較高,則該地區會將增加福利支出;如果其他政府福利支出較低,則該地區也會將福利支出保持在較低水平(周亞虹等,2013;杜妍冬和劉一偉,2016),從這個角度來看,經濟水平和基礎建設發展相對落后的人口流出地很難有較大的公共支出增長激勵。但與此同時,對人口流入地而言,不僅有與同級政府“攀比”的公共服務支出激勵,地方政府為獲得升遷會以掌握其政治升遷決定的上級政府滿意度為行動目標(張宴和龔六堂,2005)。近年來,中國地方政府逐漸從以經濟增長為主導的晉升錦標賽轉移到關注社會公平和經濟發展上,會加大關系民生福祉的基本公共服務財政投入(周紹杰等,2015)。此外,有學者認為對福利性公共品支出的歧視也只存在于政府財力匱乏的早期(劉曉峰等,2010),但在經濟和城市發展到一定階段,公共服務的歧視性支出最終只會降低流入地居民的福利水平(朱潔,2017),同時財政自給率高的政府在本地財政支出上也會更加偏向公共服務部分(鄭垚和孫玉棟,2018)。

可見,在人口自由流動下,不同于流出地與流入地間存在的經濟收斂效應,基于稅基變化及城市擁擠效應等因素,地方公共品供給水平可能都會隨著人口流動而下降,但同時流入地供給水平也可能由于外來人口被戶籍制度排除在居民同等福利之外而不受影響。在人口自由流動情形下引入政府角色,則公共品供給支出的變化很大程度上由地方政府競爭目標及其財力大小決定。不同于經濟增長的收斂效應,新發展形勢下,地方政府為實現人口吸引目標一定程度上都會存在公共服務支出激勵。因此,本文將進一步就地方政府競爭、人口流動與公共品供給變化間的具體關系進行研究。

二、研究假設與模型設定

(一)研究假設

理論上講,人口自由流動情況下,不同于會在地區間普遍形成的經濟收斂效應,由于人口流動引起的稅基變化及過度集聚形成的擁擠效應,地方公共服務供給支出都可能會出現相應的減少。在新經濟發展形勢下,引入政府競爭因素后,由于標尺競爭的存在以及人口吸引目標,地方政府均存在增加公共服務支出激勵。同時對流入地而言,人口規模的增長會擴大地方財政收入稅基,在促進經濟增長的同時增加財政收入,更有助于提高政府公共品供給水平。因此,在人口自由流動下,經濟發展水平較高地區的軟公共品供給水平會因人口大量流入而降低,流出地的人均水平也會因稅基減少的負面經濟效應而有所下降。在考慮地方政府競爭行為后,人口流入地出于政府人口吸引和垂直標尺競爭下的官員晉升目標,存在增加軟公共品供給激勵。而流出地可能由于同級政府競爭間存在的“馬太效應”,即公共品供給支出較低的地區向同級低支出政府靠近,降低或維持在較低的福利支出水平,但在同時存在支出增長激勵作用下,人口的大量流出反而會使得人均水平有所上升。因此,相比于人口自由流動情況而言,地方政府競爭行為的引入可能會使地區間軟公共品供給水平有所提升。

(二)模型設定

為檢驗地方政府競爭、人口流動與公共品供給水平變化之間的關系,本文設定如下實證模型:

(1)

μ=(μ1,μ2,μ3,μ4),Xit=(fcit,psit,frit,fssit)′

(2)

μ=(μ1,μ2,μ3),Xit=(psit,frit,fssit)′

其中,i表示除西藏外的30個省份;被解釋變量pseit表示地方軟公共品供給水平,由養老保險與醫療保險支出構成的社會保障支出水平反映;pmsit為人口流動;fcit表示地方政府競爭;εit為隨機擾動項。

(三)指標選取及數據來源

被解釋變量。本文選取人均軟公共品供給水平為被解釋變量,由政府消費性支出中養老和醫療兩類保險支出的人均值指標表示。其中,人均值由常住人口標準衡量。

核心解釋變量。人口流動,以地方常住人口占戶籍人口之比衡量,反映地方人口流動情況。若該比值大于1,則是人口流入地;小于1,為人口流出地。地方政府競爭,以較為常用的地方政府財政競爭(錢先航等,2011)和人均外商直接投資水平(張軍等,2007 ;張彩云和陳岑,2018)兩個指標衡量,其中人均外商直接投資額均以當年度匯率將美元兌換為人民幣后,以常住人口標準進行衡量。

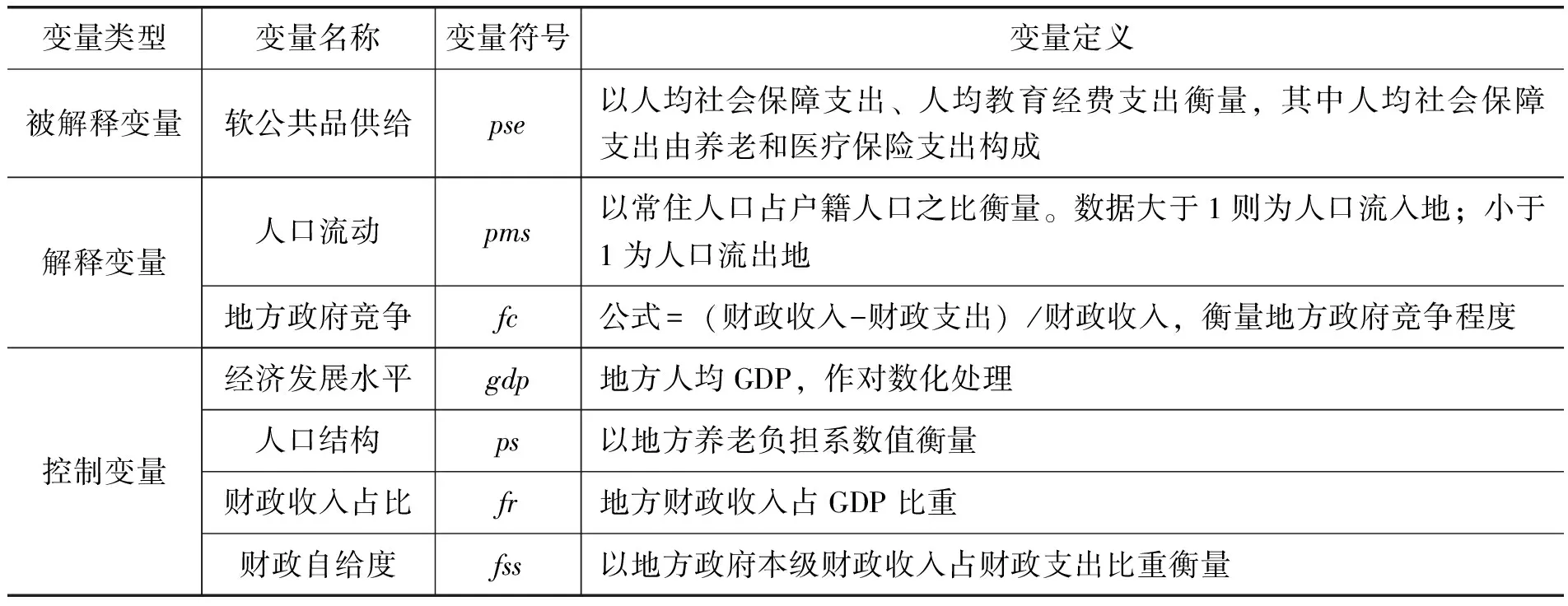

控制變量。本文控制變量主要由反映地方經濟發展水平的人均GDP、以老年撫養比衡量的地方人口結構、一定程度上衡量財政收入政策對公共品供給存在影響的財政收入占GDP之比以及地方財政自給度四個指標構成,各指標計算公式及具體定義如表1所示。

表1變量定義

三、實證分析

(一)變量描述性統計

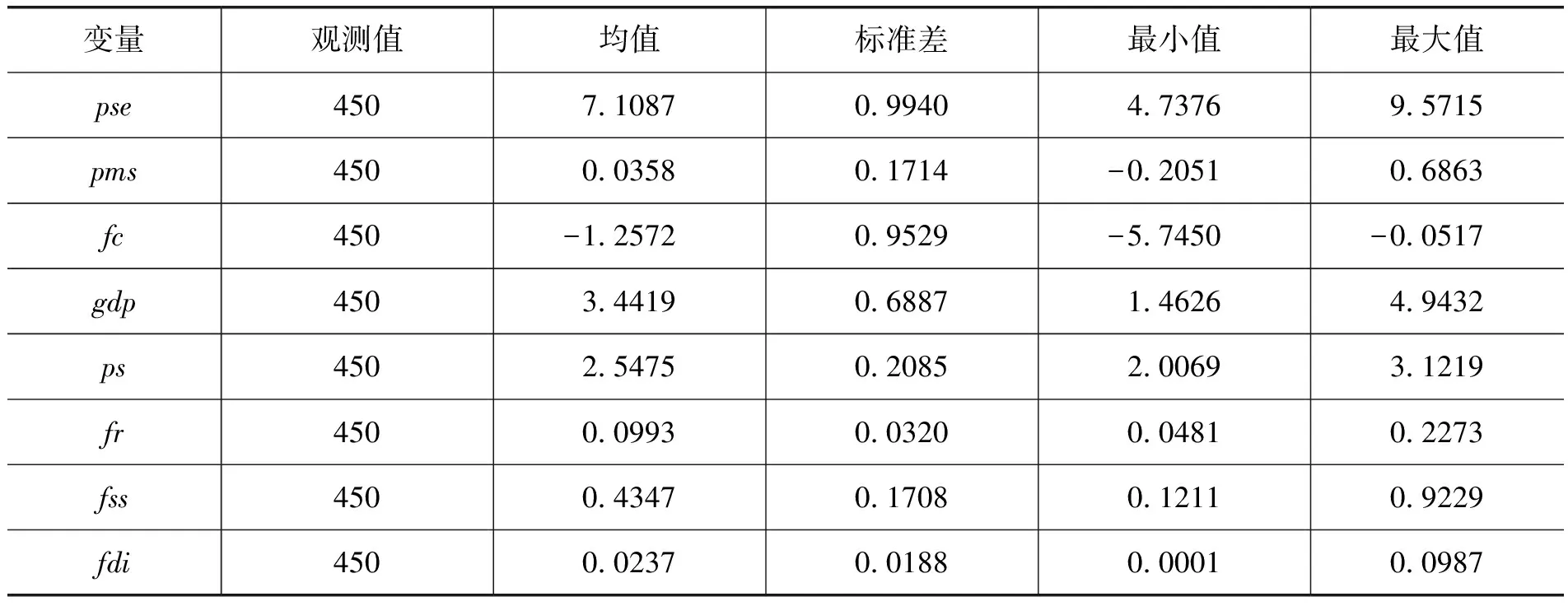

表2為本文全樣本變量的描述性統計。由表2可見,中國各地間公共品供給水平存在較大差異,該指標最小值為4.7376,最大值為9.5715,是最小值的2倍以上,分別對應貴州省2004年以及上海市2018年的人均社會保障支出水平。同時,中國地區間人口流動也存在較大差異,最小值為-0.2051,表明中國2004~2018年間一地人口流出的最大量,對應貴州省2018年數據;而最大值0.6863對應上海市2013年人口流入情況。

表2 樣本描述性統計

(二)門檻回歸結果

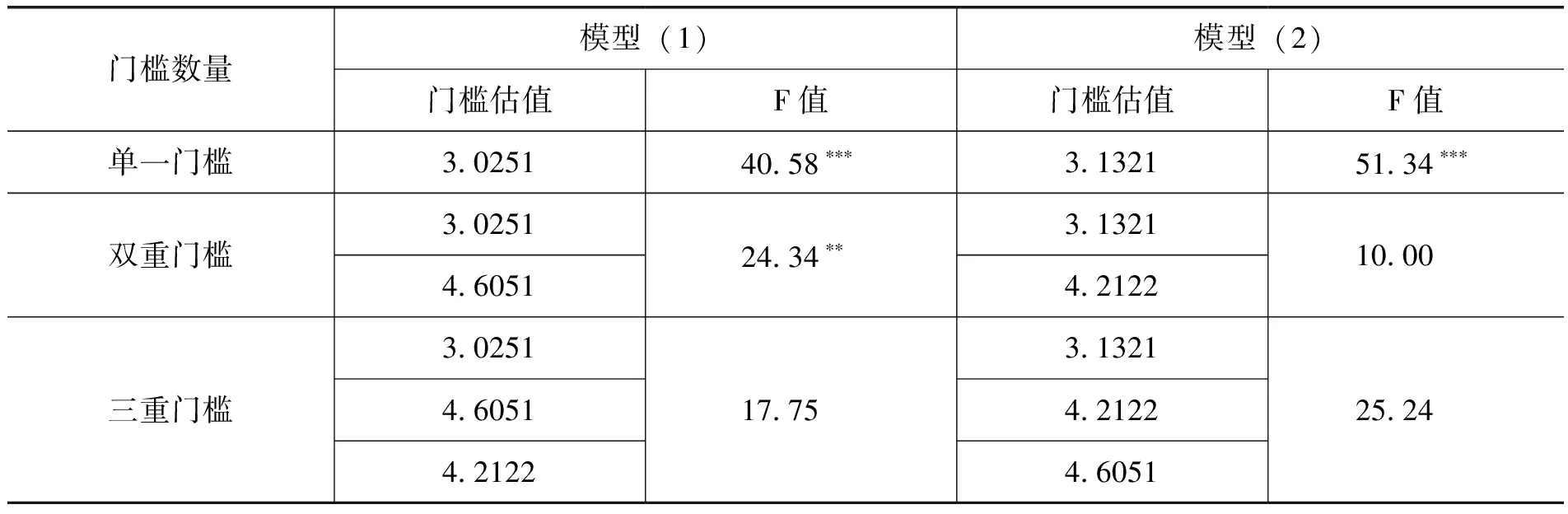

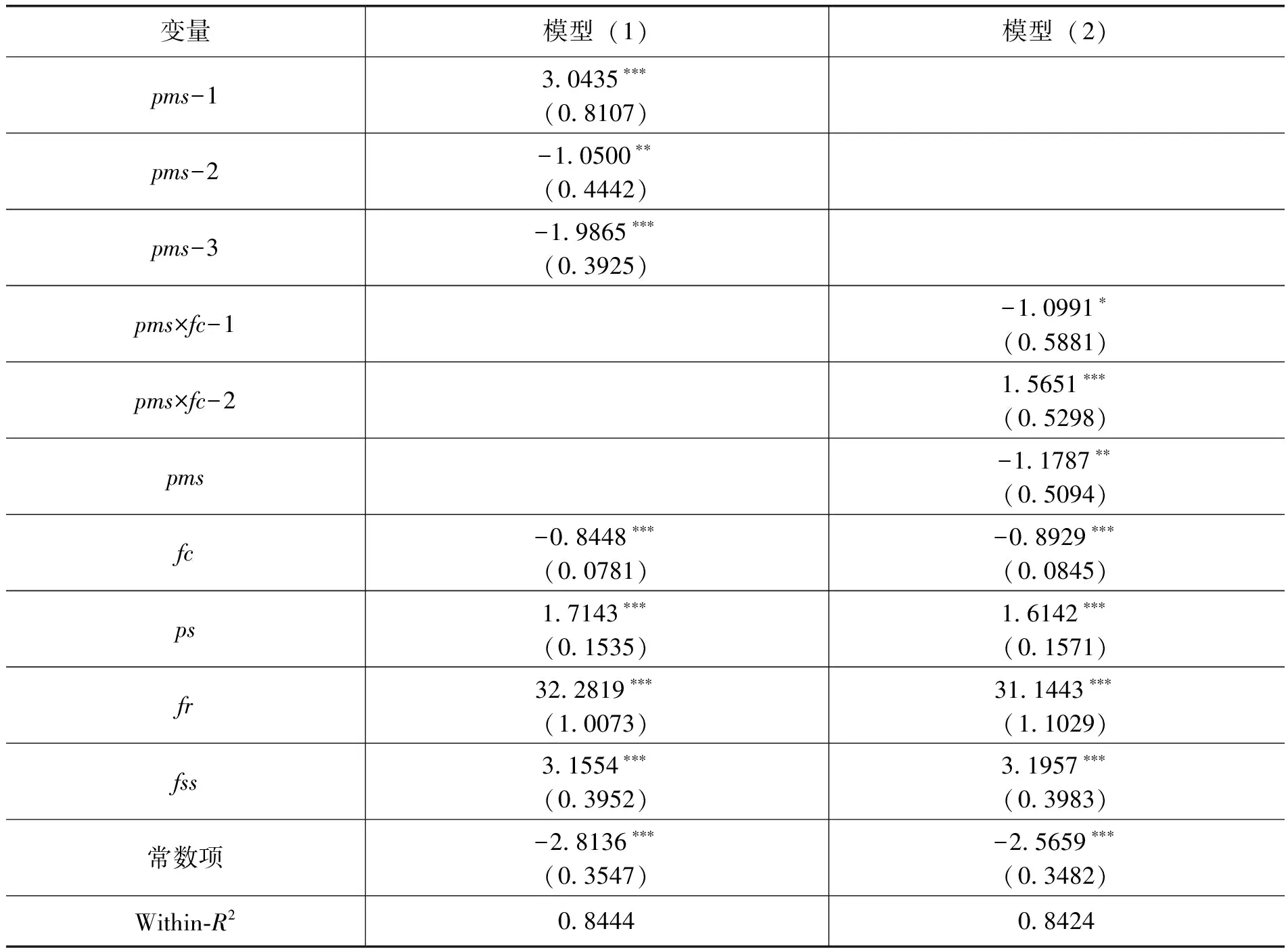

如表3所示,在對研究人口流動與地方公共品供給關系的模型(1)進行門檻效應檢驗的基礎上,進一步引入地方政府競爭指標,對模型(2)進行檢驗,結果驗證了經濟發展水平存在的門檻效應。模型(1)中的雙重門檻效應在5%的水平上顯著,引入人口流動與地方政府競爭交互項指標后,單一門檻效應在1%的水平上顯著。

表3地方政府競爭、人口流動對軟公共品供給影響的門檻效應檢驗

如表4所示,就回歸系數而言,發現在經濟發展水平較低地區,其人口流出與軟公共品供給呈顯著正向關系,說明人口流出伴隨的稅基減少降低了地區人均軟公共品供給水平。在經濟發展水平較高地區,人口流入與公共品供給顯著負相關,說明人口流入降低了人均軟公共品供給水平,并且經濟發展水平越高,伴隨著流入人口的增長,對公共品支出的擠占效應越強。這也正是很多發達城市設置戶籍制度保障戶籍人口居民福利的根源之一。在考慮地方政府行為的模型(2)中,系數符號發生明顯改變。具體而言,經濟發展水平較高的地區,地方政府競爭會引起人口流動與軟公共品供給同向變化,即人口流入增加會提高當地公共品供給水平。說明在基于人口吸引的政府競爭行為中,地方政府出于標尺競爭以及政治升遷等目標存在增加公共品供給的激勵,提高本地供給水平。尤其是在中國經濟發展模式發生根本性轉變的關鍵時期,經濟增長由高速轉向高質量發展,投資增長貢獻率不斷降低,與人口相關的消費貢獻率不斷提升,同時由于生育觀念轉變,在生育率存在長期持續走低的形勢下,人口資源對地區發展的重要性顯而易見。這也是自武漢提出“雙百萬”計劃以來,越來越多城市加入“搶人大戰”的緣由,能否率先占據人口優勢很大程度上決定各地是否能在下一輪競爭中奪得先機。因此,地方政府為吸引人口流入,存在很大的公共服務支出增長激勵。而在經濟發展水平較低的地區,地方政府競爭行為下人口流出與軟公共品供給呈顯著負相關關系,即人口流出會提高當地公共品供給水平。說明同級政府間標尺競爭的存在會使政府支出向同級政府中支出較高的靠近,同樣政府為吸引人口也存在公共品支出激勵,反而不會導致其供給水平降低。

表4地方政府競爭、人口流動對軟公共品供給影響的門檻回歸

四、穩健性檢驗

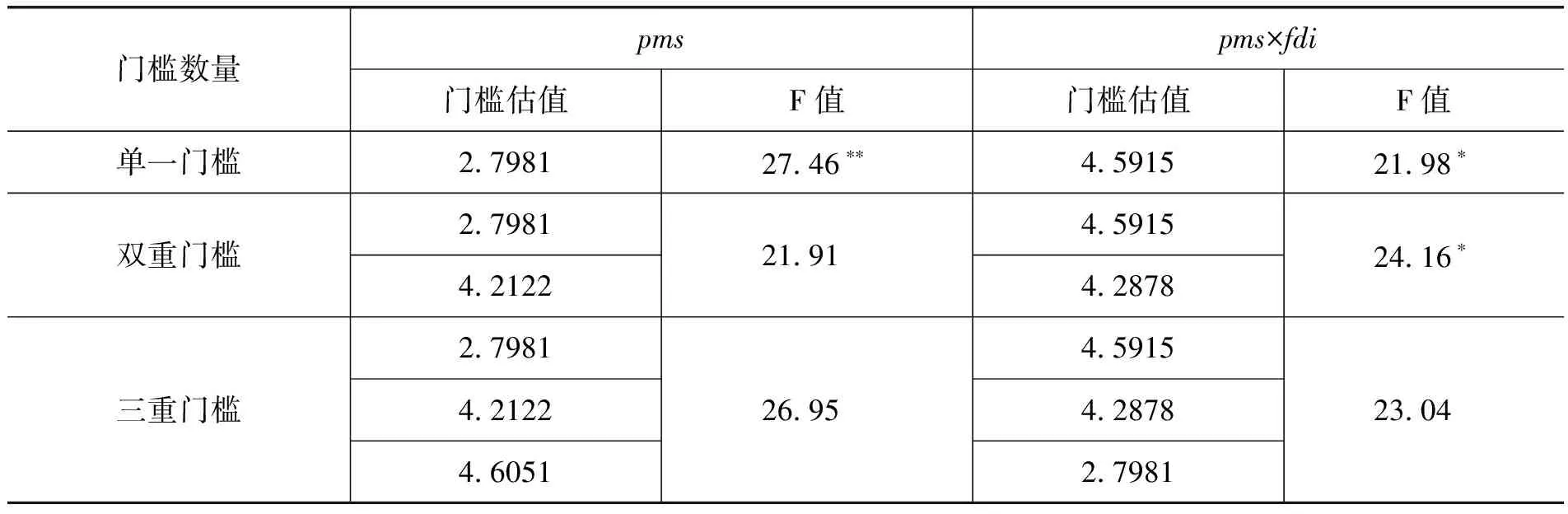

為保證上述回歸結果的穩健性,本文選取另一個較為常見的地方政府競爭衡量指標,即人均外商直接投資額作為財政收支差額占財政收入比指標的替代變量,同樣分別對針對人口自由流動情況及在此基礎上引入地方政府競爭指標的模型進行門檻效應檢驗。結果顯示,基礎模型的單一門檻效應在5%的水平上顯著,引入地方政府競爭與人口流動的交互項指標后發現,經濟發展水平的雙重門檻效應通過了10%的顯著性檢驗(見表5)。

表5 地方政府競爭、人口流動對軟公共品供給影響的門檻效應檢驗

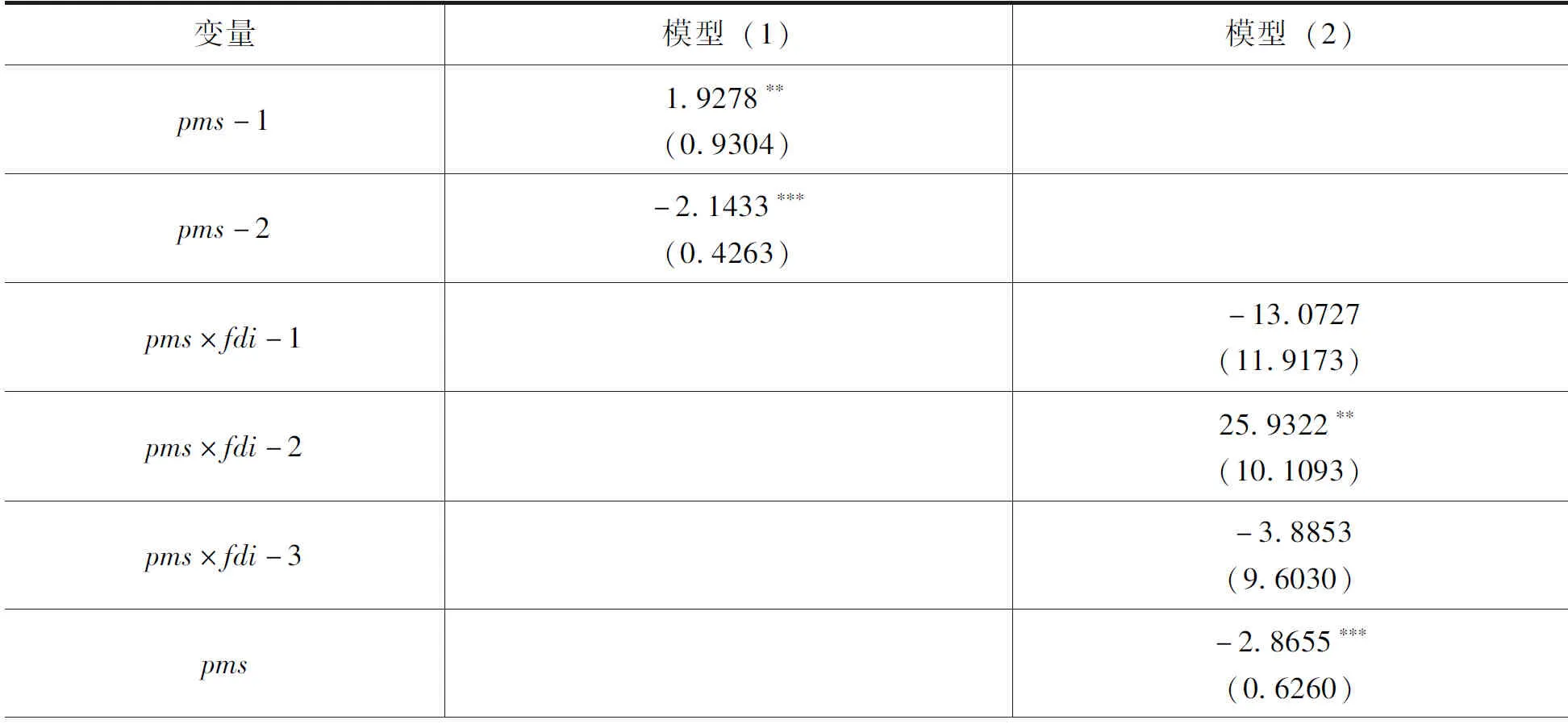

就回歸系數而言(見表6),基礎模型顯示,在經濟發展水平較低的地區,人口流出與軟公共品供給水平在5%的水平上呈正相關關系,說明人口流出會降低當地公共品供給水平;在經濟發展水平較高的地區,二者呈顯著負向關系,即人口流入也會降低當地公共品供給水平。進一步引入交互項后,發現相對于經濟發展水平較低的地區,經濟水平較高地區的人口流動與公共品供給同向變化,說明政府競爭行為下的人口流入會提高當地公共品供給水平,結論基本與上述一致,回歸結果相對穩健。

表6地方政府競爭、人口流動對軟公共品供給影響的穩健性檢驗

續表

五、結論與政策建議

由上述理論分析及回歸結果可見,與人口自由流動情形下學者們普遍認同的經濟增長收斂效應不同,具體到公共產品供給上,流出地往往會因人口流失伴隨的稅基減少而面臨公共品供給水平下降,而人口流入地會由于資源過度集聚及“城市病”等問題存在擠占效應和擁擠效應,同樣導致供給水平降低,這也正是戶籍制度存在的重要根源之一。但隨著中國經濟發展所處階段的變化以及地方政府競爭目標的轉變,政府競爭行為和人口流動對地方公共品供給的影響也發生改變。據此,本文提出如下政策建議:

1.加強地方政府激勵機制管理。

由回歸結果可知,地方政府競爭目標的不同可以改變人口流動下公共品的供給效應。過去以GDP為核心的考核機制必然會加大地方政府間對財政收入的競爭,從而擴大政府投資性財政支出規模,以促進本地經濟增長。這種模式雖然可以在短期內快速提高經濟總量,同時也會遺留諸多發展問題,長期來看并不具有可持續性,投資性財政支出的增長也必然會擠占公共品供給支出。唯GDP論下的官員考核和晉升激勵,會加大日常經濟活動中的政府干預,嚴重扭曲市場資源配置,同時地方政府間基于GDP增長目標的競爭行為,會加劇資源爭奪造成惡性競爭,形成地方保護主義,不利于公平透明競爭環境的建立。而在教育、醫療、衛生等福利性財政支出上的不足,則無法保障居民基本權益,表現為政府責任的缺失。因此,對地方政府的考核要持續弱化以GDP為核心的標準,加強資源節約、環境保護和社會保障等多方位的經濟發展質量考核指標,并在經濟活動中加強上級政府日常視察管理,發揮群眾監督與約束作用。

2.提高政府財政配置能力,建設服務型政府。

在中國傳統人口紅利不斷喪失階段,教育醫療等財政支出有助于提升國民素質,創造新的人口紅利。合理配置政府財政,由以投資支出型為主向福利性支出轉變,將經濟增長模式由投資驅動型轉變為創新驅動型。隨著人們生活水平的提高,吸引人口流動的除了由經濟因素決定的預期收入外,其他諸如教育質量、醫療水平和城市文化等都已經成為人口遷移的重要驅動因素,人口資源的集聚有利于技術創新的形成。政府財政支出結構應適當向公共服務與科技創新傾斜,首先提升城市公共服務供給水平“筑巢引鳳”,其次提供良好的就業創業發展平臺留住人才。政府在調整優化支出結構的同時,應清醒地認識到政府級財政支出只對相關領域投資起引導、帶動作用,不應過度投資擠占民間資本注入,應加強宣傳提高社會資本參與率。

3.深化戶籍改革,保障流動人口權益。

深化戶籍制度改革,促進人口自由流動。隨著經濟活動的日益密集以及流入人口的過度集聚,確實會對人口流入地的公共品供給水平產生負面擠占效應,戶籍制度一定程度上保障了戶籍人口享受的居民福利。但戶籍制度的設置一方面不利于勞動力要素按市場自由流動和配置,另一方面也沒有保障流動人口的基本權益,加大了人口貧富差距,不利于社會穩定。因此,對流入地而言,與其針對流動人口設置戶籍門檻,不如合理利用政府管理作用,適度加大公共服務支出,在提升公共品供給水平的同時,可以提高城市人口承載能力,充分利用人口資源的勞動力供給和創新創業功能,在實現本地經濟增長的同時,也保障了戶籍居民與流動人口享受公共服務的基本權益。同樣,對流出地也需要強化軟公共品供給,加大力度建設城市軟文化,提高城市軟環境,吸引人口回流,避免人口過度流失。