戶籍制度改革對地方財政支出需求的影響

上海立信會計金融學院財稅與公共管理學院 江克忠

一、引言

改革開放以來,中國城鎮化進程進入高速發展的階段,但常住人口城鎮化率與戶籍人口城鎮化率差異顯著加大,根據《中華人民共和國2019年國民經濟和社會發展統計公報》的數據,2019年末中國常住人口城鎮化率為60.60%,但戶籍人口城鎮化率僅為44.38%。2016年國務院印發《關于深入推進新型城鎮化建設的若干意見》,全面部署深入推進新型城鎮化建設,明確要求以人的城鎮化為核心,加快推進戶籍制度改革,鼓勵各地區進一步放寬落戶條件,推進城鎮基本公共服務常住人口全覆蓋。

中國常住人口城鎮化率與發達國家80%的平均水平還有很大差距,城鎮化水平理論上具備較大的發展空間,但受現實情況制約較多。其中包括戶籍制度改革對地方政府基本公共服務供給能力帶來的壓力和挑戰,進入城市的非戶籍人口在教育、醫療、社會保障等方面真正享受到城鎮戶籍人口的待遇,對地方政府財政支出需求提出更高要求。

本文采用2007~2018年中國30個城市作為研究樣本,(1)本文選擇的30個城市包括:北京、上海、天津和重慶4個直轄市,鄭州、長沙、長春、西寧、西安、武漢、太原、石家莊、沈陽、南京、南昌、蘭州、昆明、濟南、合肥、杭州、海口、哈爾濱、貴陽、廣州、福州、成都22個省會城市,烏魯木齊、南寧、銀川、呼和浩特4個自治區首府。實證研究城市戶籍人口規模對財政總支出、財政教育支出、公共交通和醫療衛生需求的影響,同時,考慮到區域公共產品(服務)供求的差異,比較了不同地區的影響差異。本文的研究對推動中國財政支出的可持續性和戶籍制度改革的協同發展具有一定理論和政策意義。

二、文獻綜述

戶籍制度是國家治理的重要手段,中華人民共和國成立70多年來,中國戶籍制度經歷形成、發展和改革三個階段。其中,新中國成立初期,為鞏固新生的社會主義國家政權、開展新型國家建設,中國逐步建立新的戶籍制度,1958年國家頒布《中華人民共和國戶口登記條例》,標志著新中國戶籍制度的形成。1959~1977年是中國戶籍制度發展時期,為治理城市糧食等資源緊張問題和實施以城市為中心的工業化戰略,國家嚴格限制農村人口向城市流動,形成了城鄉二元分治的戶籍制度管理格局。1978年至今是中國戶籍制度改革時期,在城鄉一體化、城鎮化和農民工市民化的背景下,逐步松動戶籍制度嚴格管控人口流動的堅冰,通過差別化手段對不同類型的城市實行積分入戶改革,提高了人口城市化率,為農民工市民化提供了保障(吳學凡,2019)。有關戶籍制度與財稅體制的關系,廖常勇(2001)概括總結了中國不同階段的戶籍管理制度與財稅體制的關系,認為改革傳統的二元分治戶籍管理制度的最大阻力是財政支出面臨的壓力。王瑜等(2019)以財稅體制與戶籍制度的關系為切入點,指出財稅體制約束及其福利分配安排對戶籍制度具有根源性影響,黏附了福利的二元戶籍制度難以單獨突破的原因在于其與財稅體制改革的不同階段變化存在較強的相關性。甘行瓊等(2015)的研究認為,財政支出方面,地方政府確實存在依據戶籍供給公共服務的傾向,流動人口受到歧視;財政收入方面,財政資源的分配沒有與人口流動相匹配,表現為一個地區流動人口的增加導致其人均轉移支付和人均稅收均呈現下降的趨勢。

有關戶籍制度改革與財政支出規模的研究,夏紀軍(2004)構建了“央—地”政府模式下的人口流動與公共物品外部性關聯模型,地方政府將戶籍管制作為限制人口流動的工具,人口流動與公共物品外部性顯著影響地方政府的財政收支。王麗娟(2010)的研究發現,放松傳統的二元戶籍管理制度,人員流動將導致流入地地方政府的財政盈余顯著減少、財政支出壓力增大。張瑋(2011)通過分析戶籍制度與財稅體制利益分配格局,認為開放戶籍管制將導致地方政府公共物品的供給壓力,并在短期內引致地方政府財政支出規模的擴張。甘行瓊等(2015)對比分析了發達地區與欠發達地區地方財政支出規模的戶籍傾向,認為基于財政支出壓力的考慮,兩類地區均偏愛傳統的二元戶籍體制,但發達地區和欠發達地區的出發點存在差異:發達地區傾向于提高本地戶籍的“含金量”,進而吸引高要素稟賦人群流入落戶,而欠發達地區傾向于收緊戶籍以防止稅源的流失和公共支出結構的變化。

部分研究測算了戶籍制度改革對地方政府財政支出規模的影響。其中,吳偉東(2011)認為流動人口落戶的成本主要是流出地和流入地公共福利的差異,綜合考慮有落戶意愿的貧困群體和富裕群體,測算得出廣東省流動人口落戶將導致財政支出規模增加22.90億~34.80億元。申兵(2012)研究了“十二五”規劃期間,寧波市當地400萬農民工落戶將導致義務教育、公共衛生、就業培訓、社會保障、住房等財政支出增加640億~1200億元。馮俏彬(2014)綜合測算了流動人口落戶城市的不同類別的公共需求,認為2020年以前完成2.6億農村轉移人口落戶工作需增加將近 3 萬億元財政支出。丁萌萌和徐滇慶(2014)的研究認為,完成將近 1.6億外來務工人口的落戶僅需增加約6400億元的財政支出。

還有部分研究分析了戶籍制度改革對財政支出結構的影響。其中,丁菊紅和鄧可斌(2011)將公共產品(服務)劃分為軟公共產品(教育、醫療等)和硬公共產品(基礎設施),并采用19個副省級以上城市的面板數據研究發現,戶籍管制與軟公共品供給的增速存在顯著的“U”型關系。江依妮和張光(2016)以戶籍為準入條件或分配依據將公共服務進行分類,研究發現,以戶籍為準入條件或分配依據的公共服務供給方式造成了財政資源在人口流入地與人口流出地之間的錯配。在人口流入地,以戶籍區隔的公共服務的支出水平會隨外來人口的增加而降低;而在人口流出地,這些公共服務支出水平隨人口流出而上升。相反,那些不以戶籍區隔的公共服務的財政資源錯配現象并不顯著,地方政府的這類公共服務的支出水平會隨人口流入的增減而升降。

綜合既有的研究成果,考慮到當前絕大部分中小城市已經取消非戶籍人口的落戶限制,本文采用中國30個城市作為研究樣本,在研究戶籍制度對財政總支出影響的同時,還研究了戶籍制度對教育、公共交通和醫療衛生的影響,以及不同地區之間影響的差異。

三、實證研究

(一)數據來源和說明

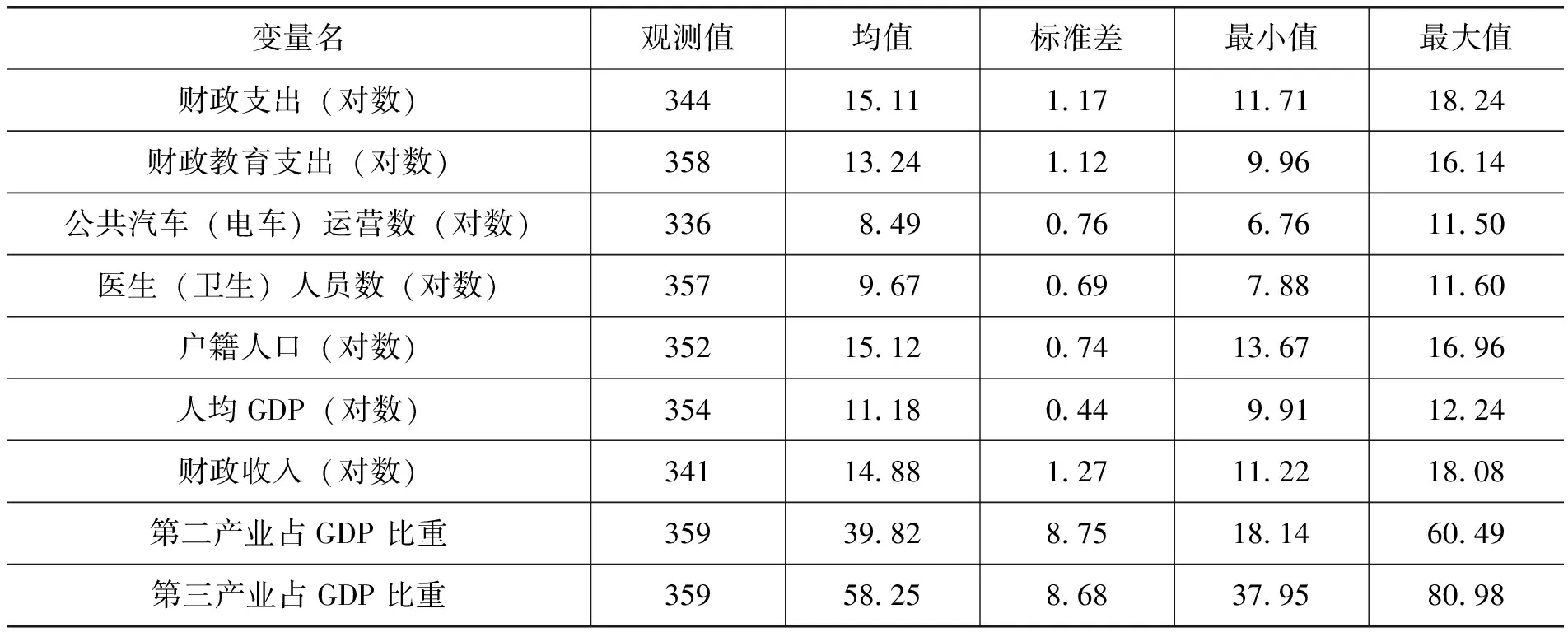

考慮到數據的可得性,本文選擇財政支出、財政教育支出、公共汽車(電車)運營數、醫生(衛生)人員數作為實證研究的被解釋變量,以考察戶籍制度改革對地方政府財政總支出、財政教育支出、公共交通支出、醫療衛生支出的影響。主要解釋變量為戶籍人口數,同時選擇財政收入、人均GDP、產業結構(第二產業、第三產業占GDP比重)作為控制變量。考慮到實證研究中可能存在的異方差,部分變量取對數值,變量的描述性統計量如表1所示。本文數據來源于各年份的《中國城市統計年鑒》。

表1變量描述性統計

(二)模型設定和研究結果

本文借鑒丁菊紅和鄧可斌(2011)、甘行瓊等(2015)、江依妮和張光(2016)等的研究成果,建立以下面板數據模型進行計量研究:

lnYit=α+β1lnRKit+∑βiXit+εit

其中,Yit為被解釋變量,包括財政支出、財政教育支出、公共汽車(電車)運營數、醫生(衛生)人員數等;RKit為戶籍人口規模;Xit為控制解釋變量,包括人均GDP、財政收入、第二產業占GDP 比重、第三產業占GDP比重等;εit為隨機擾動項。

1.戶籍人口規模對財政總支出需求的影響。

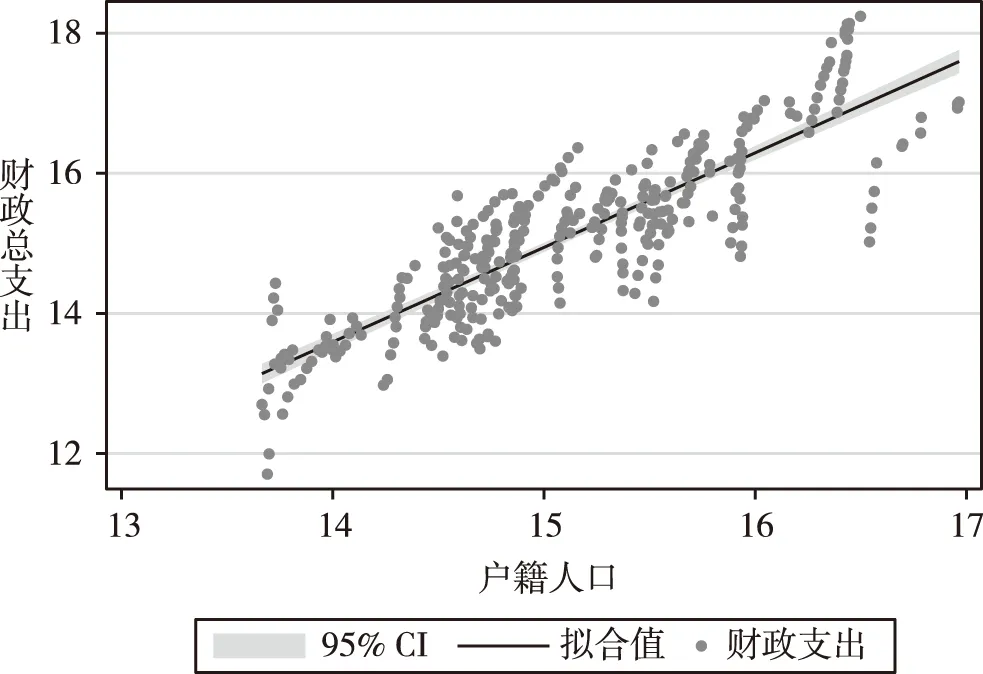

從圖1中財政總支出與戶籍人口之間的擬合曲線可以看出,財政支出規模與戶籍人口之間存在正相關關系。

圖1 財政總支出與戶籍人口擬合曲線

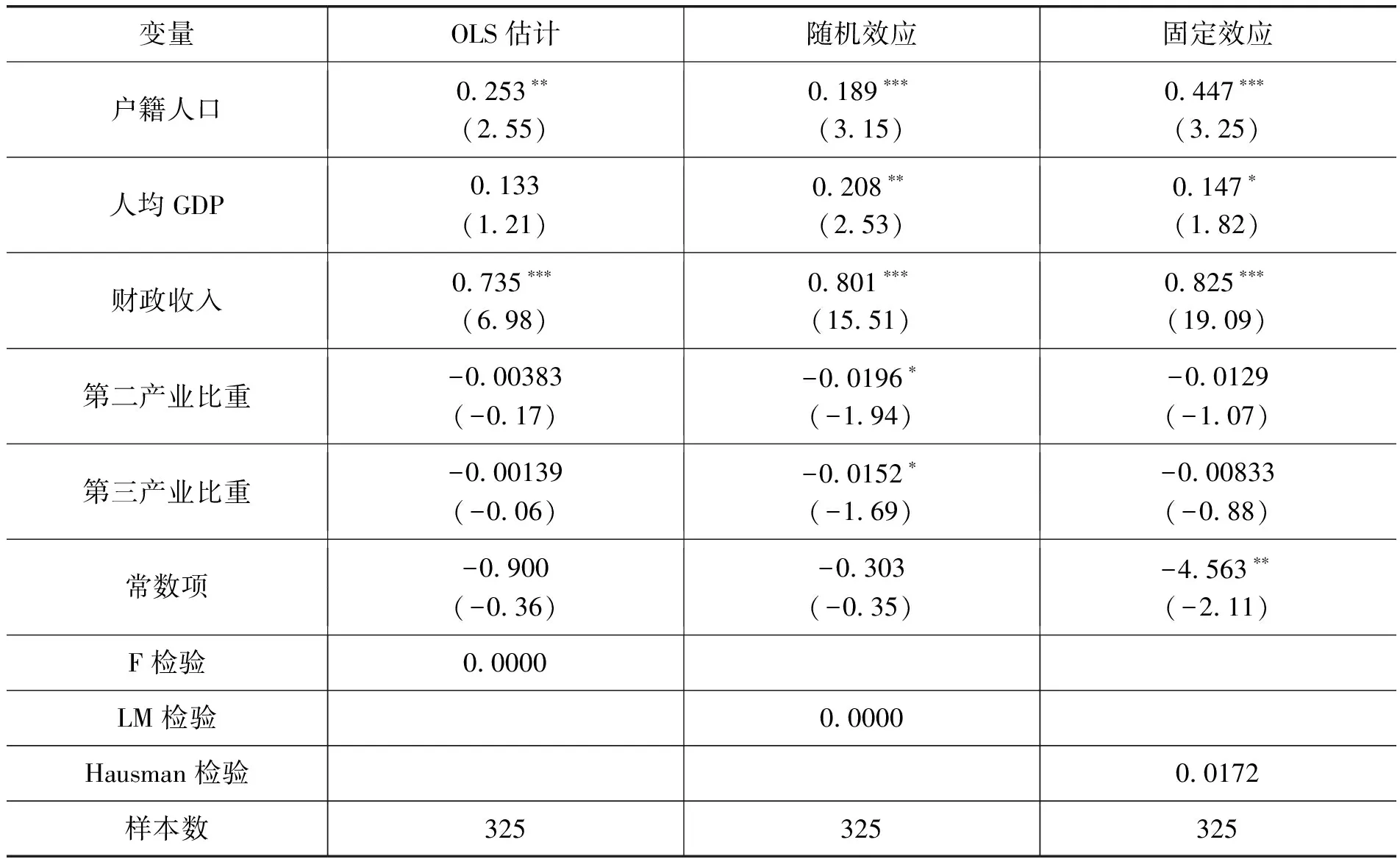

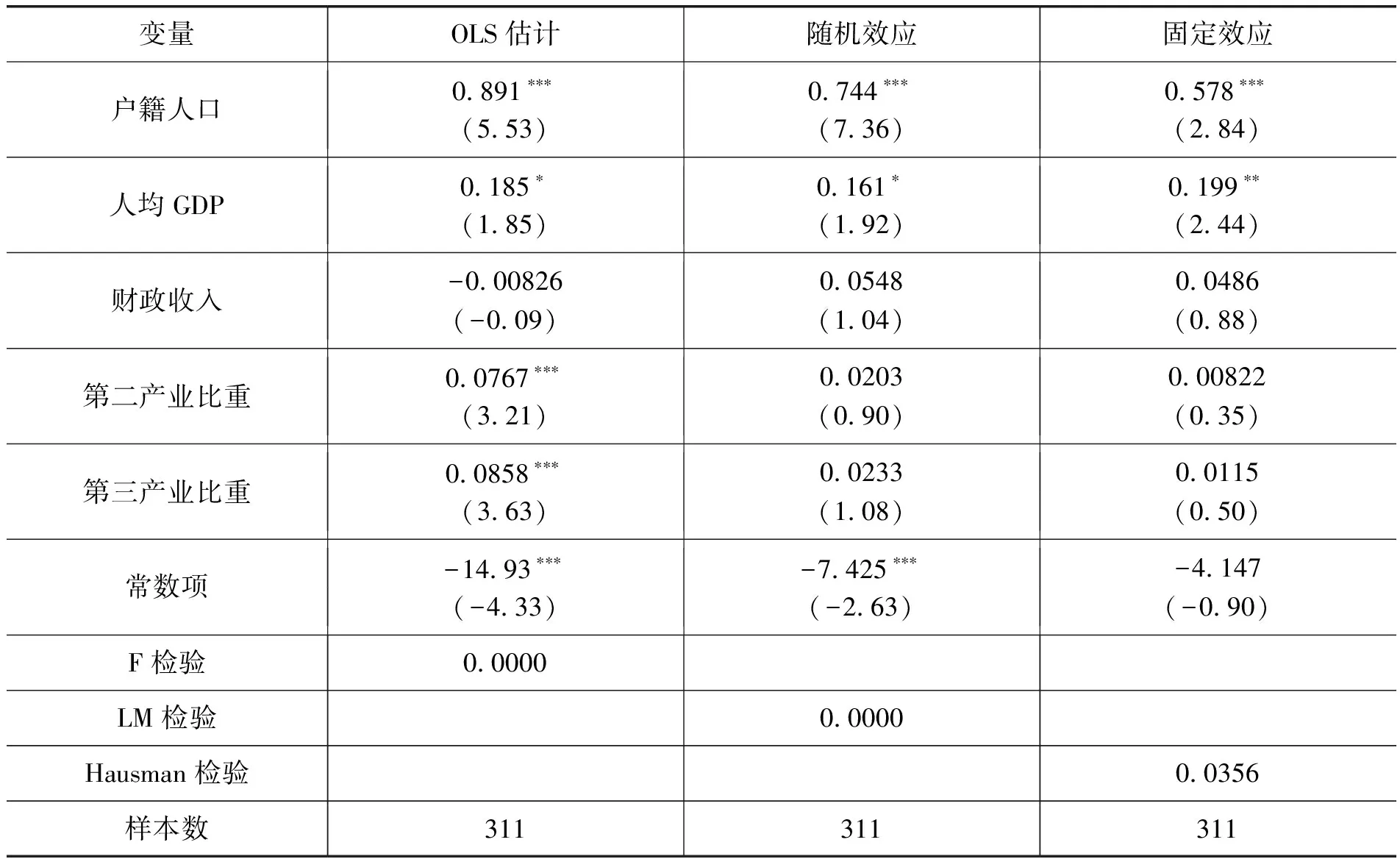

面板數據模型的F檢驗、LM檢驗、Hausman檢驗發現,固定效應模型的估計結果更適合本文的研究。綜合表2的回歸結果,戶籍人口與地方財政支出規模存在顯著的正相關關系,戶籍人口每增加1個百分點,地方財政總支出將增加0.447個百分點。同時,隨著人均GDP和財政收入的增長,地方財政支出規模也會顯著擴張。

表2財政總支出需求回歸結果

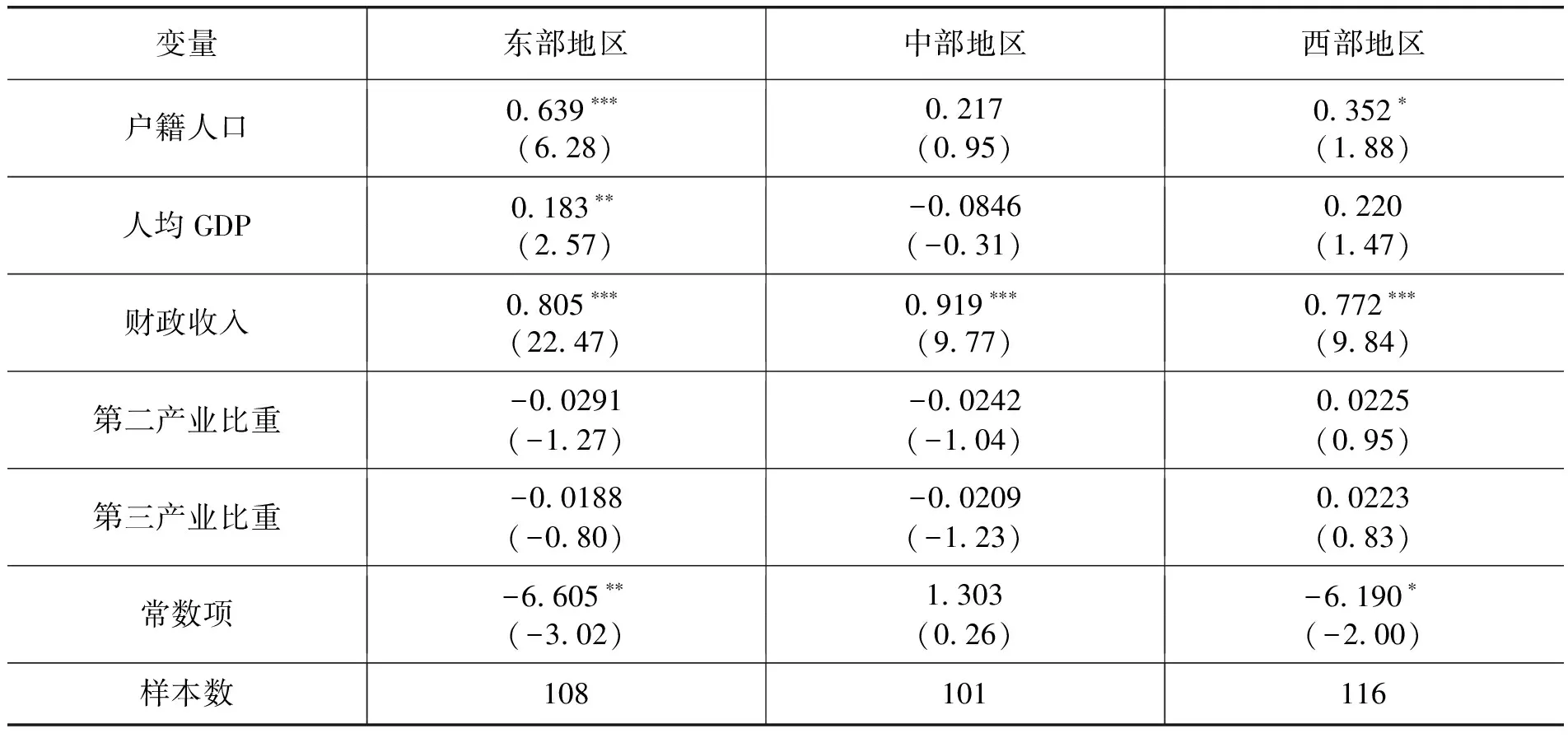

同時,我們將30個城市依據地域分布劃分為東部、中部和西部三個地區。表3的回歸結果表明:東部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方財政總支出將增加0.639個百分點;西部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方財政總支出將增加0.352個百分點;而中部地區城市戶籍人口的變化對財政總支出的影響不顯著。

表3財政總支出需求不同地區回歸結果

2.戶籍人口規模對財政教育支出需求的影響。

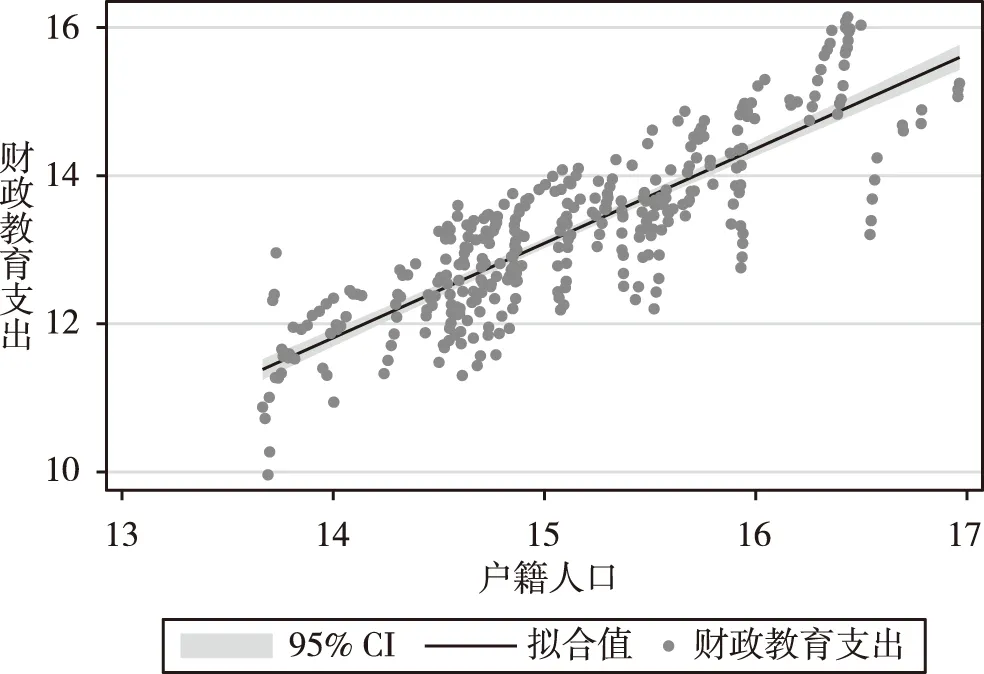

從圖2中財政教育支出與戶籍人口之間的擬合曲線可以看出,財政教育支出與戶籍人口之間存在正相關關系。

圖2 財政教育支出與戶籍人口擬合曲線

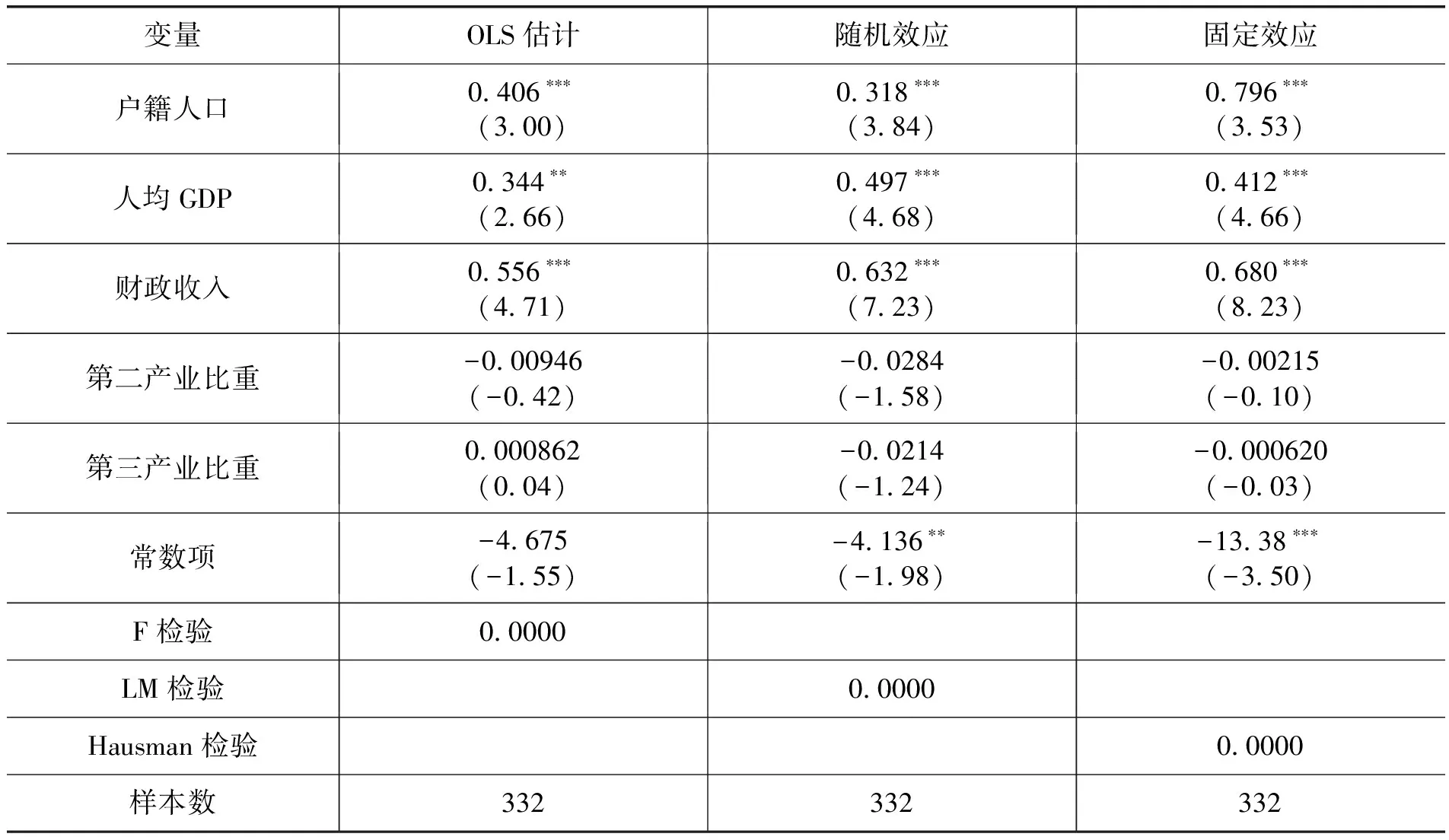

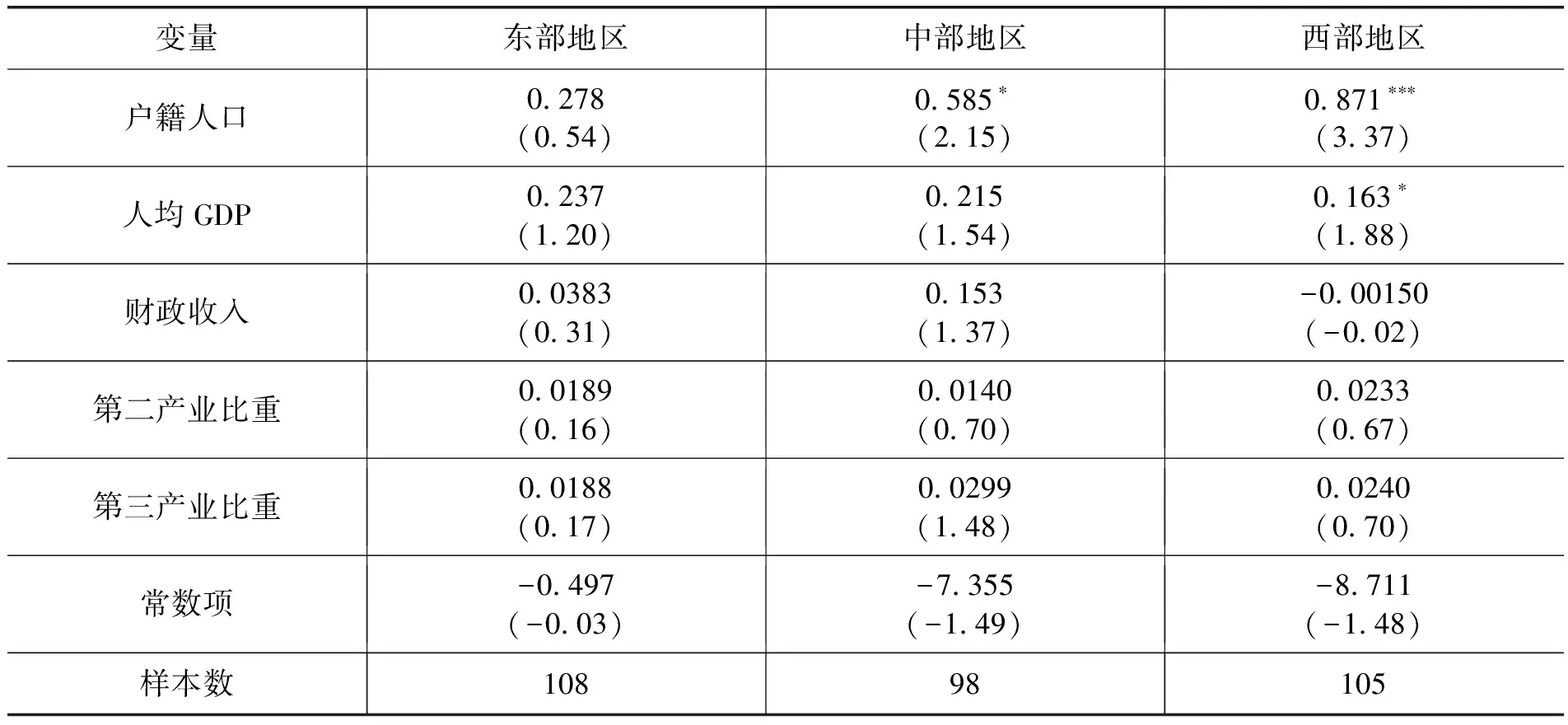

面板數據模型的F檢驗、LM檢驗、Hausman檢驗發現,固定效應模型的估計結果更適合本文的研究。綜合表4的回歸結果,戶籍人口與地方財政教育支出存在顯著的正相關關系,戶籍人口每增加1個百分點,地方財政教育支出將增加0.796個百分點。同時,隨著人均GDP和財政收入的增長,地方財政教育支出規模也會顯著擴張。

表4財政教育支出需求回歸結果

表5的回歸結果表明:西部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方財政教育支出將增加1.016個百分點;而東部地區和中部地區城市戶籍人口的變化對財政教育支出的影響不顯著。

表5財政教育支出需求不同地區回歸結果

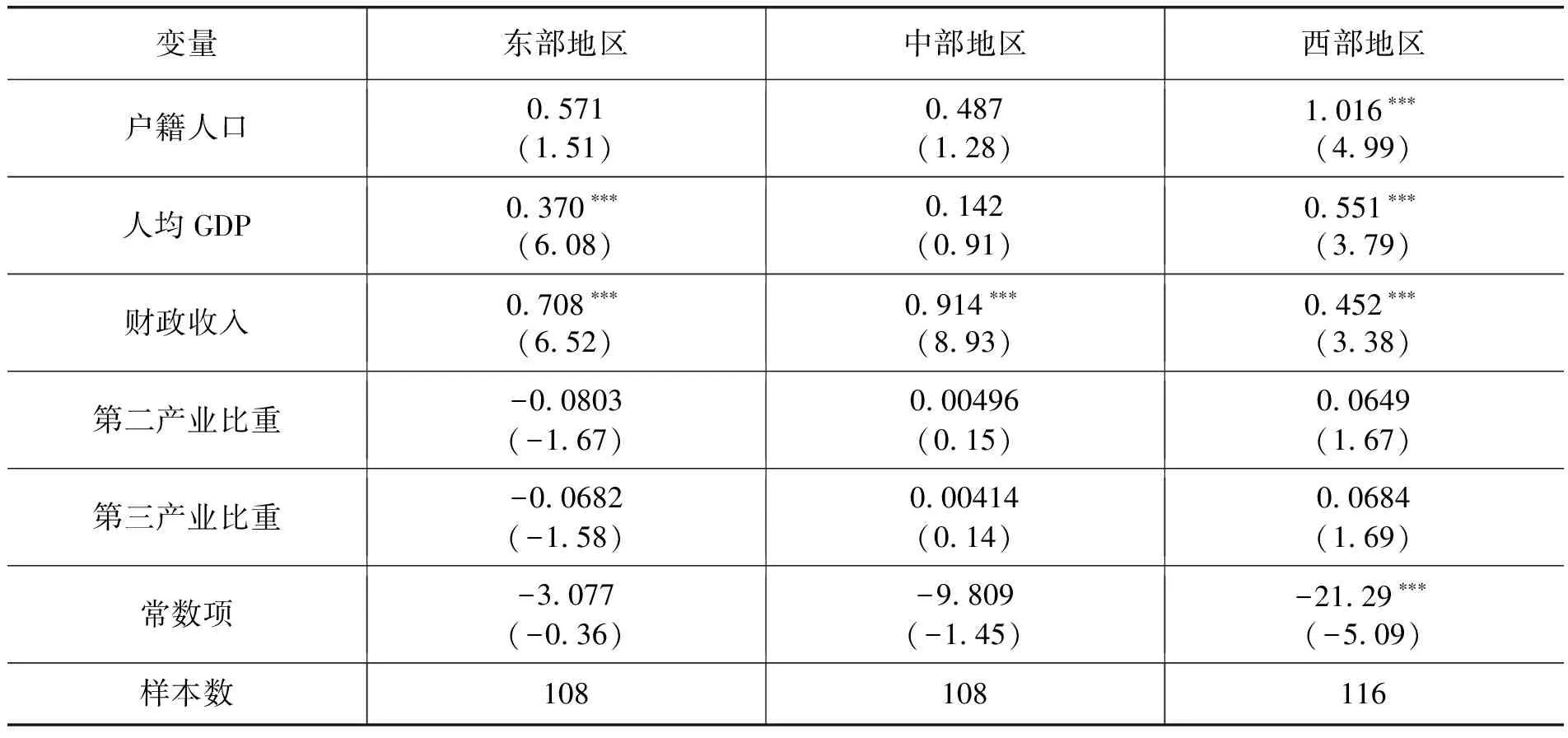

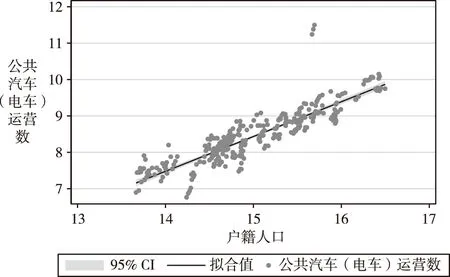

3.戶籍人口規模對公共交通需求的影響。

從圖3中公共汽車(電車)運營數與戶籍人口擬合曲線可以看出,公共交通與戶籍人口之間存在正相關關系。

圖3 公共汽車(電車)運營數與戶籍人口擬合曲線

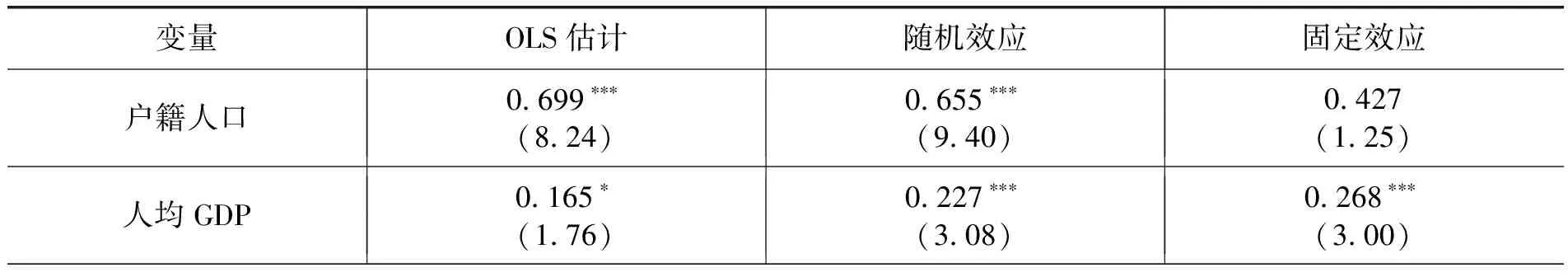

面板數據模型的F檢驗、LM檢驗、Hausman檢驗發現,固定效應模型的估計結果更適合本文的研究。綜合表6的回歸結果,戶籍人口與地方公共交通存在顯著的正相關關系,戶籍人口每增加1個百分點,地方公共交通將增加0.578個百分點。同時,隨著人均GDP的增長,地方公共交通規模也會顯著擴張。

表6公共交通需求回歸結果

表7的回歸結果表明:中部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方公共交通將增加0.585個百分點;西部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方公共交通將增加0.871個百分點;而東部地區城市戶籍人口的變化對公共交通的影響不顯著。

表7公共交通需求不同地區回歸結果

4.戶籍人口規模對醫療衛生需求的影響。

從圖4中醫生(衛生)人員數與戶籍人口擬合曲線可以看出,醫療衛生與戶籍人口之間存在正相關關系。

圖4 醫生(衛生)人員數與戶籍人口擬合曲線

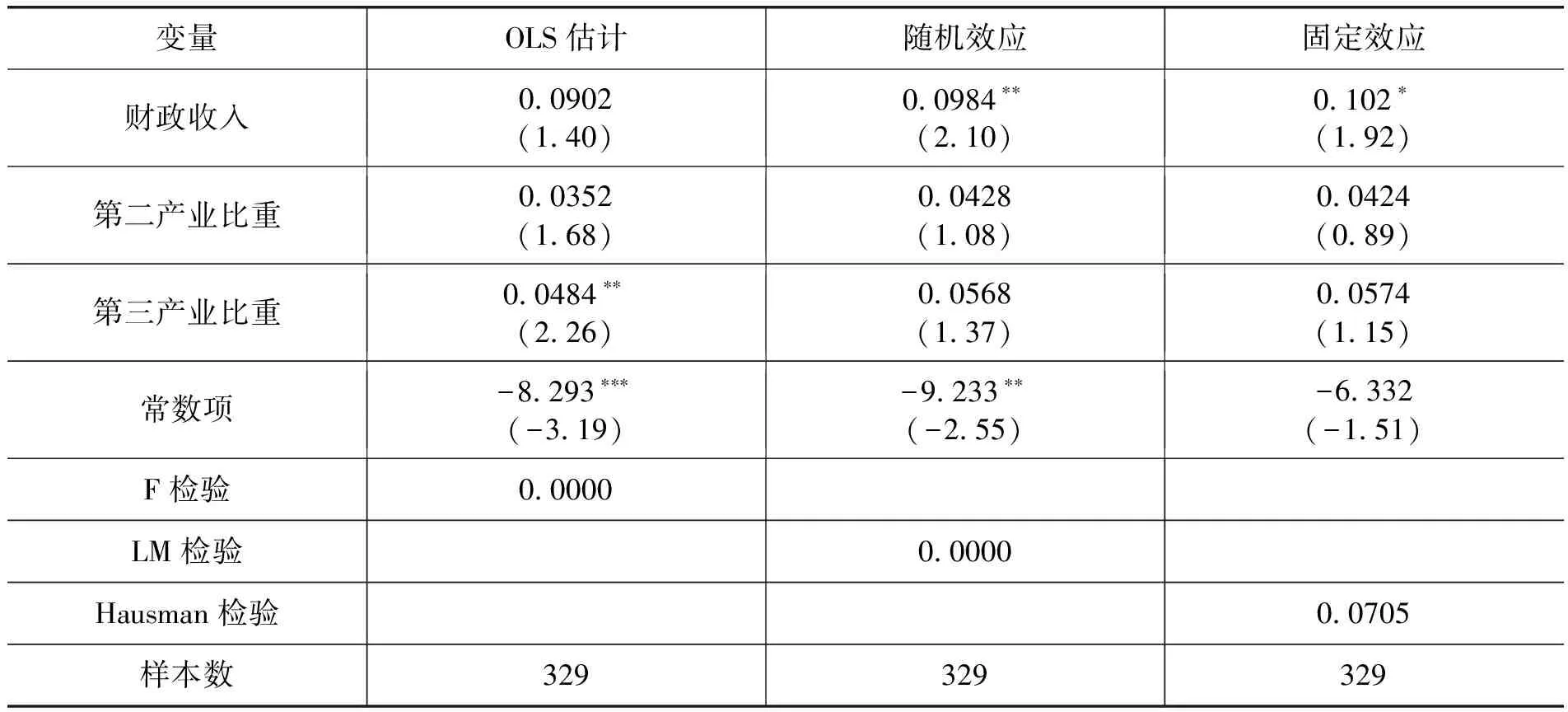

面板數據模型的F檢驗、LM檢驗、Hausman檢驗發現,固定效應模型的估計結果更適合本文的研究。綜合表8的回歸結果,戶籍人口對地方醫療衛生的影響不顯著。同時,隨著人均GDP和財政收入的增長,地方醫療衛生支出規模會顯著擴張。

表8醫療衛生需求回歸結果

續表

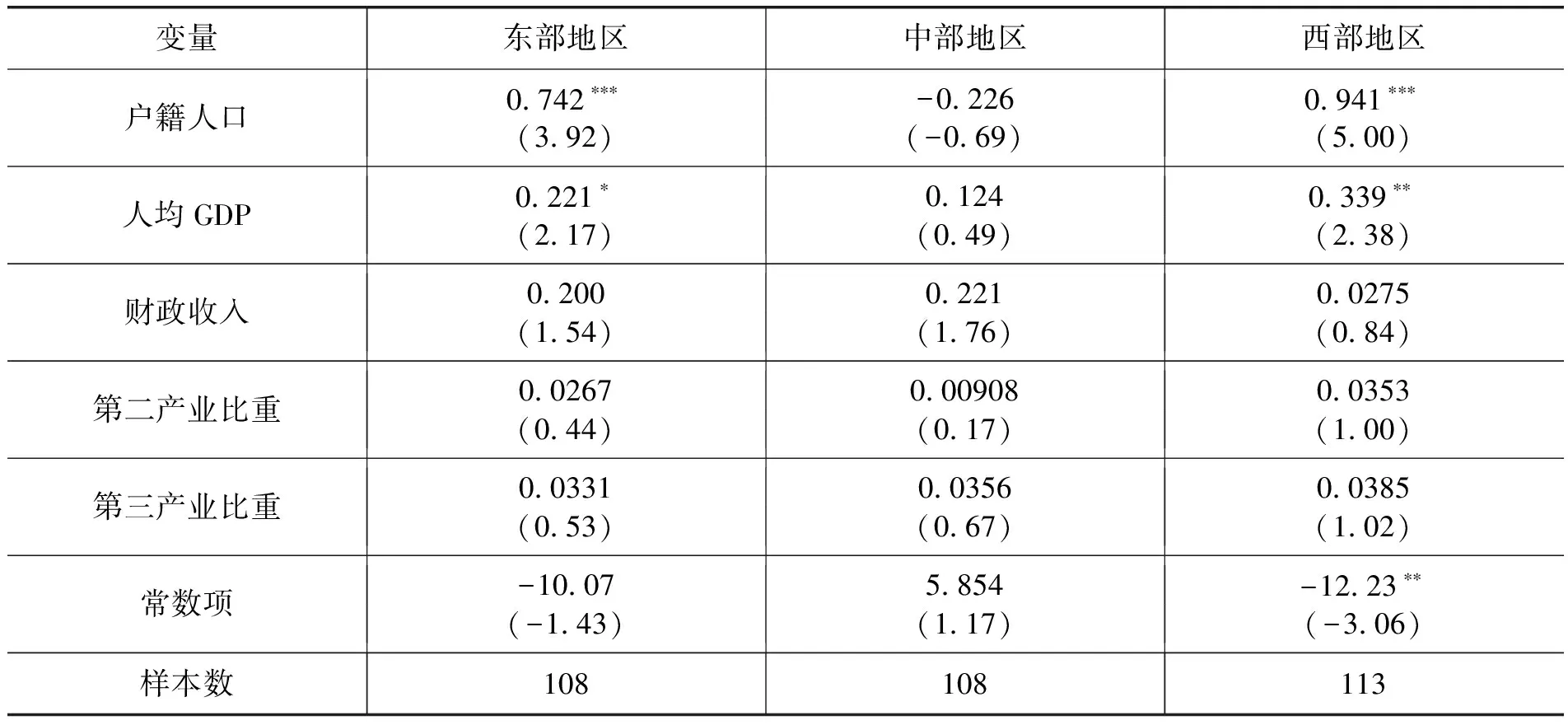

表9的回歸結果表明:東部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方醫療衛生支出將增加0.742個百分點;西部地區城市戶籍人口每增加1個百分點,地方醫療衛生支出將增加0.941個百分點;而中部地區城市戶籍人口的變化對醫療衛生的影響不顯著。

表9醫療衛生需求不同地區回歸結果

四、結論和政策建議

本文采用中國30個城市2007~2018年的面板數據,實證研究了戶籍人口對地方財政總支出、財政教育支出、公共交通和醫療衛生的影響,得出以下結論和政策建議。

城市人口規模對地方財政總支出的影響顯著為正,也就是說取消落戶限制將給城市財政總支出帶來較大的支出壓力,但對不同區域的影響存在差異。其中,東部和西部城市戶籍人口增加對財政總支出的影響顯著為正,但中部地區城市戶籍人口變化對財政總支出的影響不顯著。也就是說,如果基于地方財政支出壓力的考量,中部地區城市可以先試先行,取消流動人口的落戶限制。

城市人口規模對地方財政教育支出的影響顯著為正,也就是說取消落戶限制將給中國城市財政教育支出帶來壓力,但對不同區域的影響也存在差異。其中,西部城市戶籍人口增加對地方財政教育支出的影響顯著為正,而東部和中部城市戶籍人口的變化對財政教育支出的影響不顯著。也就是說,從財政教育支出視角出發,如果取消流動人口的落戶限制,當前不會對東部和中部城市的財政教育支出帶來顯著影響,但如果西部城市取消落戶限制,地方政府應該加大財政教育支出的力度,以抑制由于人口擴張導致的教育質量和可獲得性的不利影響。

城市人口規模對地方公共交通支出的影響顯著為正,也就是說取消落戶限制將導致地方公共交通支出的增長,但不同區域的影響也存在差異。其中,中部和西部城市戶籍人口的增加對地方公共交通支出的影響顯著為正,而東部城市戶籍人口的變化對公共交通支出的影響不顯著。也就是說,對以公共交通為代表的基礎設施供給而言,如果取消落戶限制,當前不會對東部城市帶來顯著的影響,但如果中西部城市取消落戶限制,地方政府應該加大公共交通等基礎設施的建設,以避免可能產生的擁堵效應。

城市人口規模對地方醫療衛生支出的影響不顯著,總體而言,當前取消落戶限制對城市醫療衛生的影響不顯著,但不同區域之間的影響存在差異。其中,東部和西部城市戶籍人口增加將顯著引致公共衛生支出的增長,而中部城市戶籍人口變化對醫療衛生支出的影響不顯著。也就是說,如果取消落戶限制,東部和西部城市醫療衛生支出將面臨較大的壓力,而對中部地區不存在顯著的影響。