人口流動背景下的地方政府基本公共服務支出*

——基于長三角地區的實證分析

南京審計大學 裴 育 賈邵猛

一、引言

據《中國流動人口發展報告(2018)》顯示,截至2017年底,中國流動人口規模為2.44億人,雖然相比往年有所下降,但總體規模仍舊很大。如此大規模的人口涌入到城市之中,為城市的發展提供了源源不斷的動力,為中國的經濟發展作出重要貢獻,但同時也對城市的公共服務供給能力提出了更高的要求。由于中國特有的戶籍管理制度,部分流動人口的公共服務需求并未能得到充分保障,人口流入城市存在依托戶籍管理制度對流動人口和本地居民實施有差別的公共服務供給政策,使得流動人口無法享受與戶籍人口平等的公共服務待遇。這種不公平的公共服務待遇對流動人口的行為和決策產生了重要影響。以教育為例,由于流動人口子女在人口流入城市入學相對困難,且很難享受到較為優質的教育資源,因此只能選擇在戶籍所在地入學,這也就導致一大批兒童與父母分隔兩地,留守兒童隔代監護現象愈發普遍。

近年來,為了讓流動人口平等地享受公共服務,中央出臺多項政策文件要求地方政府放寬落戶限制,保障流動人口權益。例如,2014年出臺了《國務院關于進一步推進戶籍制度改革的意見》,為進一步推進戶籍制度改革,促進有能力在城鎮穩定就業和生活的常住人口有序實現市民化提供了指導意見;2016年出臺的《國務院辦公廳關于印發推動1億非戶籍人口在城市落戶方案的通知》,為非戶籍人口公共服務的供給制定了配套政策;2020年3月出臺的《中共中央 國務院關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》更是提到要深化戶籍制度改革,放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制,試行以經常居住地登記戶口制度,同時建立城鎮教育、就業創業、醫療衛生等基本公共服務與常住人口掛鉤機制,推動公共資源按常住人口規模配置。目前,在中小城市獲得戶籍身份及相應公共服務的制度性障礙理論上已被削弱甚至解除,但是部分人口流入規模較大的城市仍舊面臨很大的公共服務供給壓力。其一方面可能缺乏足夠的財力為流動人口解決公共服務問題,另一方面也缺乏足夠的激勵進行公共服務供給。以長三角地區為例,作為中國經濟發展的核心區域,其同時也是中國流動人口聚集的重要地區,2018年長三角流動人口規模達2905.89萬人。如此龐大的人口流入規模給長三角地區城市的公共服務增添了巨大壓力,甚至超出了地方政府財政保障能力范圍。在這一背景下,探究這些城市是否愿意按照政策要求為流動人口提供公共服務,如何才能讓其更為有效地進行公共服務供給就具有一定的理論價值和現實意義。

二、文獻綜述

人口流動與基本公共服務之間最具代表性的理論是“用腳投票”機制(Tiebout,1956),該理論認為人口流動是居民基于偏好對不同地區公共服務及稅負組合選擇的結果。Oates(1969)通過分析城市公共服務與房價之間的關系,得出人口會更傾向于流入公共服務好、稅負率低的地區,人口的流入則進一步引起該地房價的上升,該結論驗證了Tiebout的“用腳投票”機制。在這一機制下,一方面人們為了享受更好的公共服務而流動,另一方面地方政府為了吸引更多的人口流入而傾向于加大公共服務供給,這有利于實現地方公共資源的最優配置。但這一機制成立的前提是人口流動是自由的,不存在限制的,這與中國的實際狀況存在一定差別(夏怡然和陸銘,2015)。中國的人口流動是在中國特有的戶籍制度的約束下進行的,這使得人口流動與基本公共服務供給之間產生了缺口,地方政府并非是完全按照轄區內的實際人口數量提供公共服務,而是依據戶籍人口進行公共服務供給(蔣三庚等,2019)。江依妮(2013)基于廣東省的研究也發現,不同于西方國家主要依靠稅收、價格來引導人口流動,并向他們提供均等化的公共服務,中國缺乏相應的稅收調節和價格引導機制,因此各地方長期存在以戶籍為準入條件或者分配方式的公共服務支出方式。甘行瓊等(2015)的研究也同樣表明,地方政府在財政支出方面確實存在依據戶籍進行公共服務供給的傾向,表現在非本地戶籍常住人口的增加,會降低當地教育、社會保障這些以戶籍為分配依據的公共服務支出的水平。

地方政府出現按照戶籍人口進行公共服務供給的現象與中國的財政體制有關,受到財政管理體制的影響和約束(李拓等,2016)。1994年分稅制改革之后,財政收入出現向上級政府集中的趨勢,但事權和支出責任未能夠實現同步上移,地方政府承擔了絕大部分公共服務供給的事權和支出責任(王永欽等,2007),這使得地方政府普遍缺乏足夠的財力進行公共服務供給。同時,中國長期以來按照屬地化管理體制,規定地方政府負有對戶籍人口提供公共產品的事權責任,各地財政預算中的公共支出是以戶籍人口為基礎進行安排(傅勇,2010)。進入高流動社會后,大量人口離開戶籍所在地謀生,對公共服務的需求也由戶籍地轉移到居住地,中央為此出臺了相應的政策要求人口流入地政府為這部分人口提供給公共服務,但由于財政資源的分配方式未能及時進行調整,如轉移支付以往的分配多是按照地區戶籍人口進行配置,未能充分實現轉移支付“隨人走”的動態調整(王麗艷和馬光榮,2017;甘娜和胡朋飛,2017),這直接導致人口流入城市可能缺乏足夠的資金為非戶籍人口提供公共服務,只能夠依據自身財力酌情進行供給。李堯(2020)也在研究中指出,長期以來財政資源在地區間的分配模式未能很好地適應人口高流動的社會屬性,導致中國的人口流動并未實現真正意義上的“用腳投票”,反而是對流入地的公共支出形成了一種“負擔”,這也使人口流入城市出現不同程度的依托戶籍制度進行有區別的公共服務供給,從而減輕其公共財政支出壓力。甘行瓊等(2015)的研究則進一步表明流動人口的增加會使該地區人均轉移支付和人均稅收呈現下降趨勢,這造成了地方政府在流動人口公共服務供給中的財政激勵扭曲狀況,使地方政府不僅缺乏財力更缺乏動力去按照常住人口進行公共服務供給。

從以上內容可以看出,學者們對地方政府依托戶籍制度實行有差別的公共服務供給進行了一定研究,并主要從財政體制方面分析了問題的成因。近年來,中國為了充分保障流動人口的權益,對財政體制也進行了一定調整,如在轉移支付的分配中逐步將地區常住人口數量納入考慮,同時進一步明確了中央與地方財政事權和支出責任的劃分,為緩解地方政府的財政壓力做出了一定努力。這些措施是否發揮了作用,是否有利于地方政府按照常住人口進行公共服務供給還有待進一步檢驗,同時,以往的研究多是分析流動人口未能夠充分享受公共服務的成因,對如何解決或者緩解這一問題的研究相對較少。為此,本文以長三角人口流入城市為研究樣本,實證檢驗長三角人口流入城市公共服務供給狀況,探究其是否為流動人口提供了相匹配的公共服務。在此基礎上,分析公共服務供給中相關問題產生的原因,并探究可行的解決措施,從而為推動公共資源按照常住人口配置提供參考。

三、研究設計

(一)模型設定

首先,構建以下計量模型,檢驗人口流動規模對基本公共服務支出的影響:

yit=α0+α1Mig+αkXit+ui+nt+εit

(1)

yit=α0+α1L.Mig+αkXit+ui+nt+εit

(2)

其中,y為被解釋變量,即基本公共服務支出,本文使用人均基本公共服務支出對其進行衡量;下標i和t分別表示城市和年份;Mig表示人口流動規模,使用地級市常住人口與戶籍人口的比值進行衡量;ui代表個體固定效應;nt代表時間固定效應;α0是常數項;εit為隨機誤差項;Xit表示其余控制變量。進一步考慮到人口流動的影響可能存在滯后性,本文將人口流動規模的滯后性也納入考慮,構建了模型(2),L.Mig即為人口流動規模的滯后項。

不同城市人口流入規模不同,城市公共服務資源的緊張程度也就存在差別,當流動人口規模較小時,地方政府為其提供公共服務的壓力相對較小,此時地方政府依靠戶籍制度進行有差別的公共服務供給激勵也就相對較小。但隨著流動人口規模不斷擴大,城市公共資源愈發緊張,尤其是教育、醫療、社會保障等排他性較強的公共服務。此時,地方政府為了緩解公共服務資源緊張狀況,減輕自身壓力,其更有可能依托戶籍制度實施有差別或有條件的公共服務供給,相應的其為流動人口提供公共服務的動力也就會更加不足。因此,本文認為人口流動對基本公共服務支出的影響可能并非是簡單的線性關系,其會隨著人口流入規模的變化而發生改變。為了驗證人口流動規模和基本公共服務支出之間可能存在的非線性關系,本文借鑒Hansen(1999)提出的門檻效應回歸模型,進一步研究這二者之間的關系。其實質是捕捉模型可能發生的結構性變化,即通過將某一變量作為門檻變量,按照一定的門檻值將模型劃分為幾個區間,繼而研究方程回歸系數在不同區間的變化。我們將人口流動規模自身設置為門檻變量,建立如下面板門檻模型:

yit=αi+β1MigitI(Migit≤σ1) +β2MigitI(σ1 +βnMigitI(σn-1 (3) 隨著人口流動規模的擴大,地方政府提供公共服務時所面臨的狀況會隨之變化,所以人口流動規模對基本公共服務支出的影響很有可能是非線性的,因此本文將其設置為門檻變量,以進一步探究其可能存在的非線性影響。σ為待估計的門檻值;I(·)為示性函數(括號內條件滿足時取1,否則取0);β為不同區段解釋變量Migit的影響系數。根據以上方程,門檻值σ可以通過求殘差平方和最小值得到,獲得相應門檻值后,還要進一步檢驗門檻效應和門檻值的真實性。本文采用Hansen(1996)的自抽樣法(bootstrap)來獲得其漸近分布,繼而獲得相應的P值,從而判斷門檻效應的真實性。當證實存在門檻效應后,再利用最大似然估計法來檢驗門檻值真實性。 地方政府是否愿意為流動人口提供公共服務會受到其財政狀況的影響,財政自主權是指地方政府財政支出中自有收入所占的比重,能夠在一定程度上衡量地方政府的財政狀況。前文提到,地方政府的公共服務供給行為受到財政管理體制的影響,政府間收入劃分的變化及事權與支出責任的改變都有可能影響政府基本公共服務支出的規模和偏向,財政自主權又能夠很好地衡量地方政府財政關系的變化,因此我們也將其納入分析框架,進一步分析地方財政自主權變化對人口流動與基本公共服務支出關系的影響。我們在模型(1)和模型(2)的基礎上加入財政自主權及人口流動規模的交互項,構建以下調節效應模型: yit=α0+α1Mig+α2Mig×fiscal+α3fiscal+αkXit+ui+nt+εit (4) yit=α0+α1L.Mig+α2L.Mig×fiscal+α3fiscal+αkXit+ui+nt+εit (5) 其中,fiscal為財政自主權指標,Mig×fiscal為人口流動規模和財政自主權的交互性,L.Mig×fiscal為滯后一期人口流動規模與財政自主權的交互項,在實證分析中我們將重點關注系數α2的正負和顯著性。 1.被解釋變量——人均基本公共服務支出。地方政府承擔了轄區內絕大部分公共服務供給的事權和支出責任,其用于公共服務領域的財政支出規模將直接決定公共服務供給的數量和質量。本文借鑒甘行瓊等(2015)的研究,使用各市按常住人口人均化的基本公共服務支出對其進行衡量,其中基本公共服務支出參考姜曉萍和肖育才(2017)的研究,使用與民生最為相關的教育、醫療衛生和社會保障支出之和進行衡量。 2.解釋變量——人口流動。通過借鑒史桂芬和李真(2020)的研究,本文使用常住人口與戶籍人口的比值對其進行衡量,該比值越大,說明該地區流動人口數相對更多,人口流動的規模也就越大。 3.調節變量——財政自主權。長三角各個地級市面臨不同的財政約束和財政激勵狀況,其為流動人口提供公共服務的意愿和能力存在差別,人口流動對基本公共服務支出的影響很有可能會受到地方政府財政狀況的影響。財政自主權可以有效衡量各地級市所面臨的財政狀況,為了進一步探究地方政府財政狀況可能帶來的影響,本文也將其納入分析框架,通過借鑒鄭垚和孫玉棟(2018)、余泳澤等(2020)的研究,使用各市的一般預算收入與一般預算支出的比值進行衡量。 4.控制變量。基本公共服務支出會受到地區經濟、社會發展等一系列因素的影響,為了保證結果穩健性,本文將地方經濟發展水平、產業結構(第三產業占比)、普通中學師生比、每萬人醫療機構床位數、小學師生比、城鎮登記失業率、城市道路鋪裝面積等變量納入模型作為控制變量。 本文選取2010~2017年長三角地區15個人口流入城市為研究樣本,這15個城市分別為杭州市、湖州市、嘉興市、金華市、寧波市、紹興市、臺州市、溫州市、舟山市、南京市、蘇州市、無錫市、鎮江市、常州市、合肥市。以上15個城市在2010~2017年均為人口凈流入地區,由于上海作為直轄市,其政策與這些城市存在一定差別,因此未將其納入研究樣本。數據主要來自《中國城市統計年鑒》《中國區域統計年鑒》《江蘇統計年鑒》《浙江統計年鑒》《安徽統計年鑒》,以及地級市政府官方網站和統計公報,其中,人均GDP取對數處理。變量描述性統計如表1所示。 表1變量描述性統計 模型(1)和模型(2)檢驗了人口流動對人均基本公共服務支出的影響,表2給出了其具體回歸結果。從表2的第(1)列和第(2)列可以看出,使用當期人口流動作為解釋變量時,不論是使用控制個體的固定效應模型,還是進一步控制時間的雙向固定效應模型,其回歸系數均為負值,且在1%的水平上顯著。表2的第(3)列和第(4)列則為使用人口流動規模滯后一期數據的回歸結果,我們可以看到其回歸結果與使用當期人口流動規模數據一致,均在1%的顯著性水平上降低了人均基本公共服務支出。以上回歸結果表明,隨著人口流入,人均基本公共服務支出顯著降低,也就是說對于這部分人口流入城市,其并未完全按照常住人口數量進行公共服務配置,基本公共服務支出隨著流動人口的增加出現攤薄現象。這很大程度上是因為在中國財政分權的體制下,與戶籍掛鉤的公共服務供給責任主要由地方政府承擔,各個地方政府的財政預算中公共支出也多是以戶籍人口為基礎進行安排的,對流動人口缺乏相應的財政安排,只能夠根據自身財政狀況酌情處理。這也就導致人口流入城市為減輕其公共財政支出壓力,出現不同程度的依托戶籍制度進行有區別的公共服務供給。具體表現在財政支出上就是基本公共服務支出并未能隨流入人口的增加而同比例增加,因此出現了人均基本公共服務支出隨人口流入而下降的狀況。 表2人口流動與人均基本公共服務支出 1.門檻效應估計與檢驗。為了確定面板數據的真實門檻數量,分別進行單一門檻、雙重門檻和三重門檻檢驗,對門檻變量樣本進行300次隨機抽樣,直至對應門檻效應不顯著為止,其具體檢驗結果如表3所示。從表3中可以看出,當進行單一門檻檢驗時,人口流動規模的F統計值為110.55,在5%的顯著性水平上拒絕原假設,即認為存在單門檻效應,門檻值為1.0651;雙門檻檢驗的F統計值為196.03,也在5%的顯著性水平上拒絕原假設,認為存在雙門檻效應,門檻值為1.0853;三重門檻則未能夠通過顯著性經驗,不能拒絕原假設,因此認為不存在三重門檻效應。 表3人口流動的門檻值檢驗 圖1給出了人口流動作為門檻變量的雙門檻似然比(LR)統計量序列,圖1中的虛線表示95%置信度臨界值,此時LR統計量臨界值為7.35,即圖1中虛線所對應的LR值,當統計量序列落入臨界值以下,便可以證明理論研究假設的合理性。從圖1中我們可以看到雙門檻似然比(LR)統計量均低于顯著性水平為 5% 的 LR 統計量臨界值,這表明人口流動的雙重門檻與原門檻是一致的。 圖1 人口流動的雙重門檻估計值和置信區間 2.門檻回歸結果及分析。以上檢驗結果證實了人口流動的雙門檻效應,我們在此基礎上進行門檻效應回歸分析。借鑒Huang和Lin(2009)的方法,通過逐一加入控制變量進行檢驗估計,這里我們選擇逐一加入地級市已有基本公共服務設施狀況進行控制,以此來保證面板門檻模型估計的穩健性,結果如表4所示。 表4門檻模型回歸結果 通過對表4中的第(1)、(2)、(3)列的對比,我們可以看到解釋變量和控制變量的作用方向與顯著性并未發生明顯改變,表明人口流動規模與人均基本公共服務支出之間的非線性關系是穩健的。具體來看,當人口流動規模小于第一門檻值1.0651時,人口流動規模對人均基本公共服務支出的影響系數為負值,但相對較小;隨著人口流動規模的擴大,介于第一門檻值1.0651和第二門檻值1.0853之間時,其負向影響系數有所提高;當人口流動規模大于第二門檻值1.0853時,負向影響系數相比前一階段再次提高。表明隨著人口流動規模的擴大,人均基本公共服務支出下降幅度有所提高,公共服務支出的攤薄效應更加明顯。這很大程度上是因為當人口流動規模較小時,地方政府為這部分流動人口提供公共服務的壓力相對較小,但隨著人口流動規模的不斷擴大,城市公共服務資源愈發顯得緊張,此時地方政府所面臨的公共服務供給壓力增大。在壓力不斷增大的狀況下,地方政府有更大的激勵以戶籍為區分,為本地居民和流動人口提供有差別的公共服務,同時通過提高流動人口享受公共服務的門檻,尤其是教育、醫療、社保等排他性較強的公共服務,來緩解其財政支出壓力。這種行為會進一步導致地方政府基本公共服務支出增加額落后于流動人口增加數量,因此出現人均基本公共服務支出下降幅度隨流動人口增加而提高的現象。 前文主要分析了人口流動對人均基本公共服務支出的影響,但并未將地方政府財政狀況納入分析,本部分將地方財政自主權與人口流動規模的交互項納入分析框架,表5即為加入交互項后的具體回歸結果。 表5調節效應分析 續表 從表5中的第(1)、(2)列我們可以看到,人口流動規模與財政自主權交互項的回歸系數均為正值,且分別在1%和5%的顯著性水平上顯著;第(3)、(4)列的回歸結果也顯示滯后一期的人口流動規模與財政自主權的交互項顯著為正。表明地方財政自主權的提高可以緩解人口流動導致人均基本公共服務支出下降的狀況,地方政府相對增加了用于基本公共服務領域的財政支出。具體來看,前文分析中提到地方政府之所以不愿意按照常住人口進行公共服務配置,很大一部分原因是地方政府缺乏足夠的財力和動力。而地方財政自主權的提高,一方面,可以提高地方政府可自由支配財力,讓地方政府有相應的資金進行公共服務供給;另一方面,財政自主權的提高使得地方政府從人口流動中獲得的收益增加,地方政府會有更大的動力滿足流動人口需求,從而吸引更多的人口流入來增加其財政收入。因此,從以上分析可以得知,除了通過以往學者建議的將財政資源配置方式由靜態轉變為動態,還可以通過增強地方政府財政自主權的方式來促使地方政府按照常住人口進行公共服務配置。 本文選取長三角地區人口流入城市作為研究樣本,探討在人口大規模流動下的地方公共服務支出行為。利用2010~2017年數據,實證檢驗了人口流動與基本公共服務支出之間的關系,并利用面板門檻模型檢驗其非線性關系,同時將地方政府財政自主權納入分析框架,探究其對人口流動與基本公共服務支出關系的影響。具體研究結論如下:在長三角人口流入城市,地方政府未能按照常住人口進行公共服務供給,出現了以常住人口平均的基本公共服務支出隨人口流入而下降的狀況;通過面板門檻模型研究發現,人口流動與基本公共服務支出之間存在非線性關系,人均基本公共服務支出下降的幅度會隨著人口流動規模越過門檻值而進一步提高;地方政府財政自主權的提高可以緩解人均基本公共服務支出隨人口流入而下降的狀況。 在深化戶籍制度改革,實現人口自由流動的大背景下,各地方政府,尤其是人口流入規模較大的地方政府,要更加重視公共服務供給的公平問題。因為隨著經濟社會的不斷發展,人們對公平的訴求越來越強烈,這要求地方政府在未來財政資金的使用和分配上應提高用于基本公共服務領域的比重。同時,地方政府要提前做好規劃,結合轄區流動人口規模和結構出臺公共服務供給的相關政策,更好更快地實現按照常住人口進行公共服務配置的目標。為了確保地方政府有足夠的財力和動力進行公共服務供給,必須要進一步完善和調整當前的財政管理體制。本文的研究也表明,地方財政自主權的提高能夠有效激勵地方政府進行公共服務供給,因此我們從完善和調整財政管理體制方面給出如下幾方面建議: 1.加快轉變財政資源的分配方式。在當前公共資源要按照實際服務管理人口規模配置的政策要求下,財政資源的分配方式要更多考慮人口流動的因素,轉移支付等資金的分配要進一步實現“跟人走”,通過不斷調整和完善動態的財政資源分配機制來緩解公共服務資源錯配的局面。 2.進一步完善事權和支出責任劃分。中央政府應承擔部分與人口流動密切相關的公共服務支出責任,強化中央財政事權,同時規范并減少中央與地方共同財政事權,賦予地方政府充分的自主權,并根據公共風險變化,建立中央與地方財政事權劃分的動態調整機制。進一步明確地方政府的公共服務供給責任,減少地方政府因為事權劃分不明確而逃避公共服務支出的現象。 3.加快完善地方稅體系建設。在當前的分稅制下,地方政府從流動人口創造的稅收中獲益有限,導致地方政府缺乏足夠的財力和動力為其提供公共服務。因此,在地方稅體系的建設中,要將地方政府基本公共服務供給與流動人口稅收貢獻實現有機結合,提高地方政府從人口流動中獲得的收益,有效保障地方政府財政收入,進一步提高地方政府財政自主權,從而有效激勵地方政府進行公共服務供給。(二)變量選擇與數據來源

(三)數據來源說明與變量特征描述

四、實證結果分析

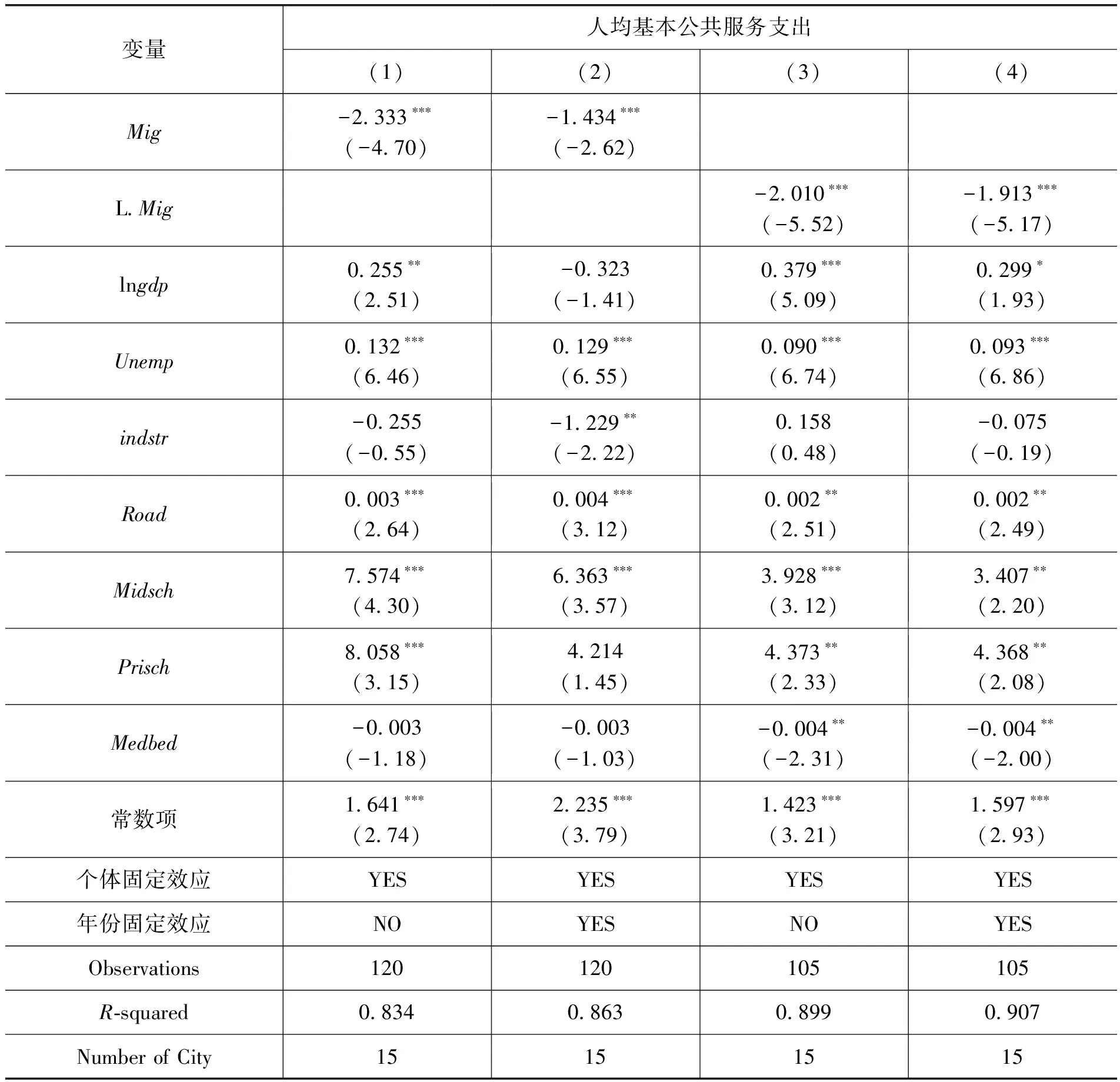

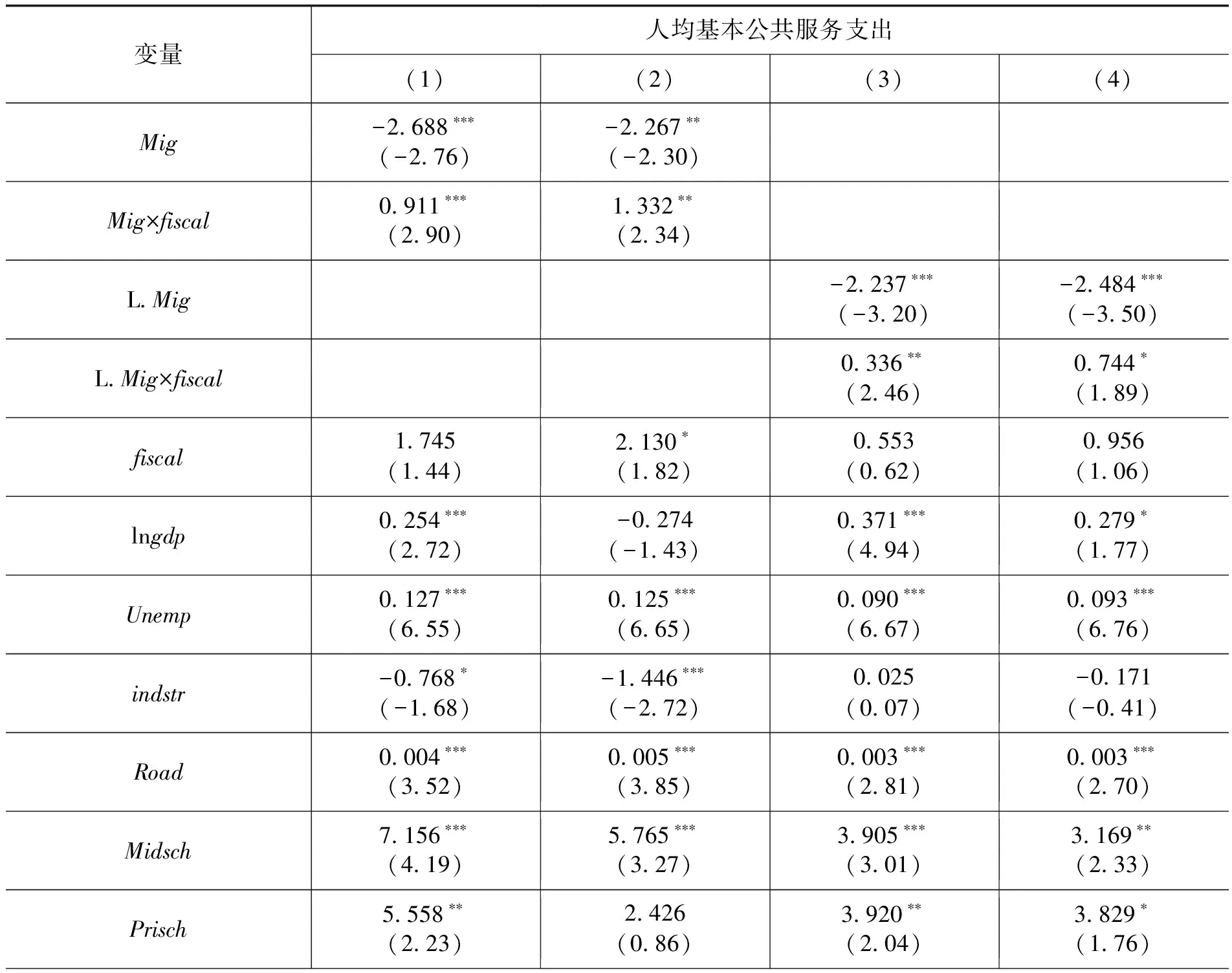

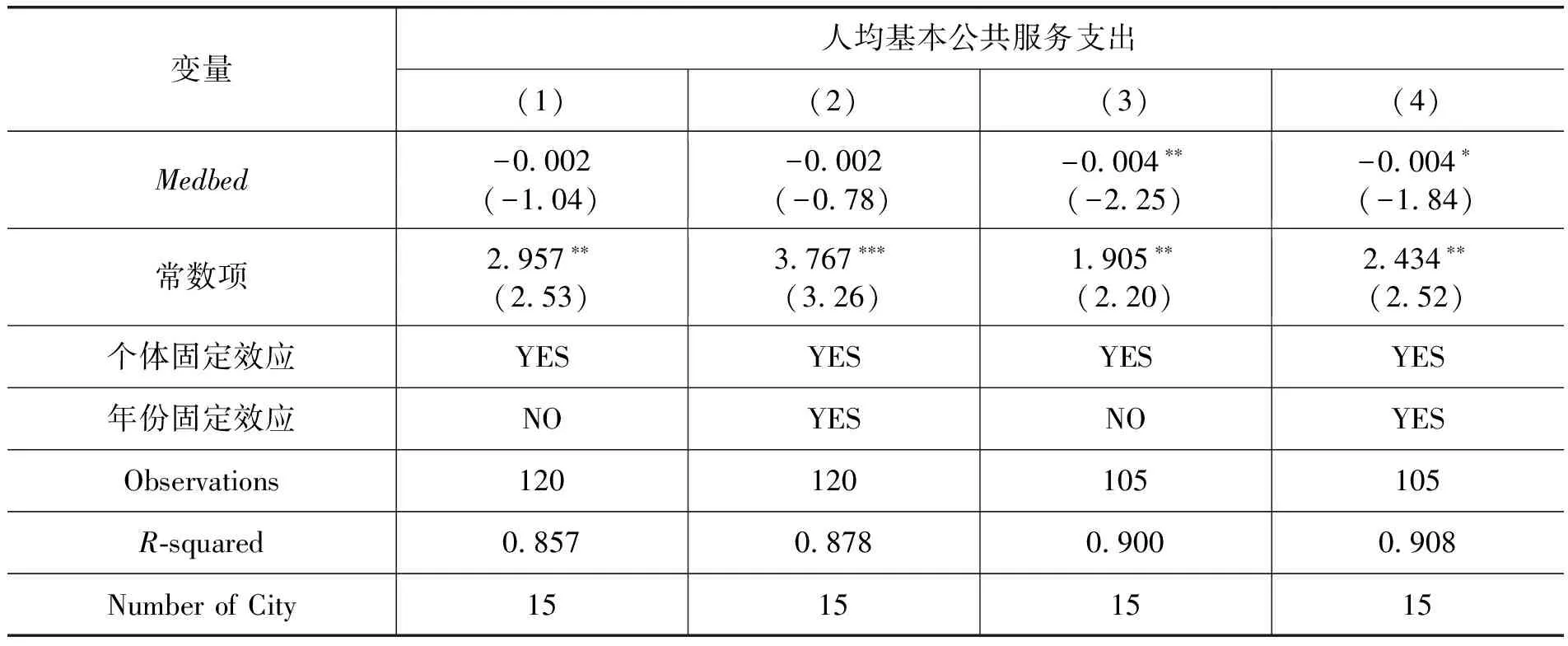

(一)人口流動對地方政府基本公共服務支出的影響

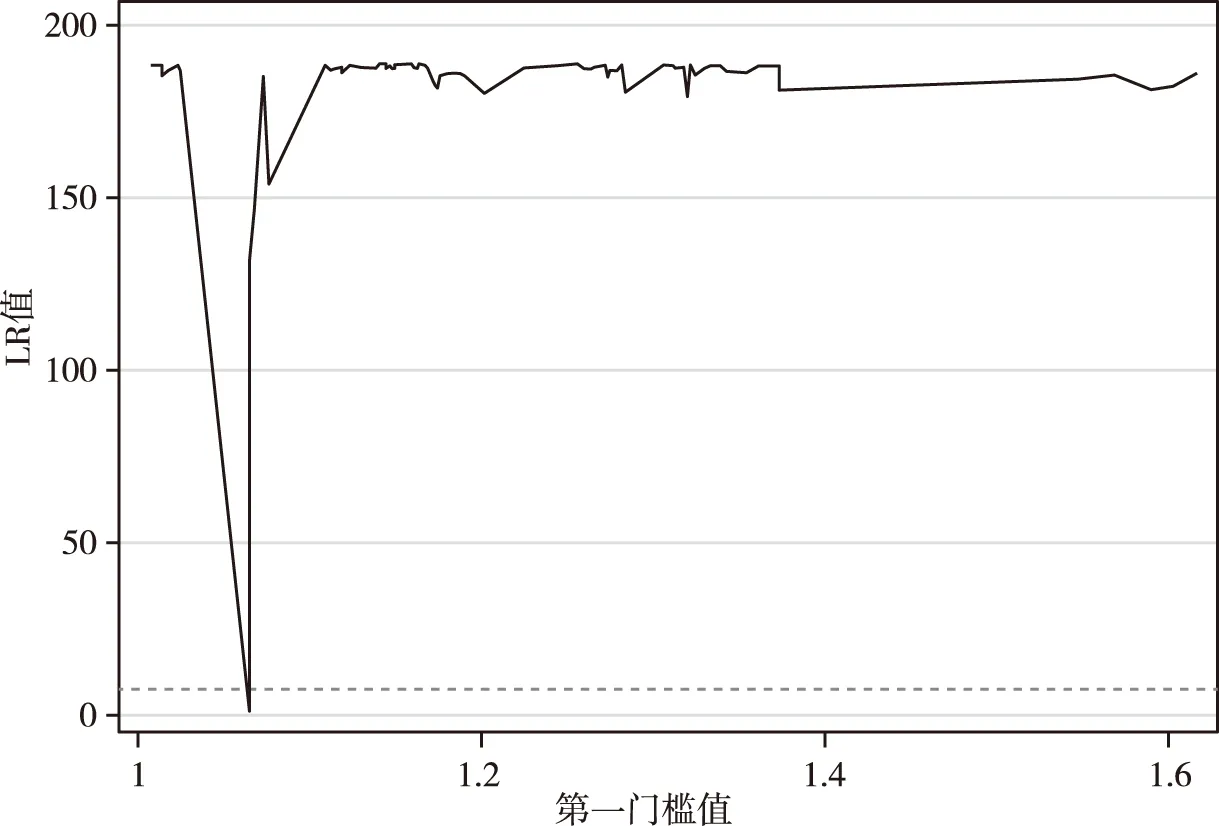

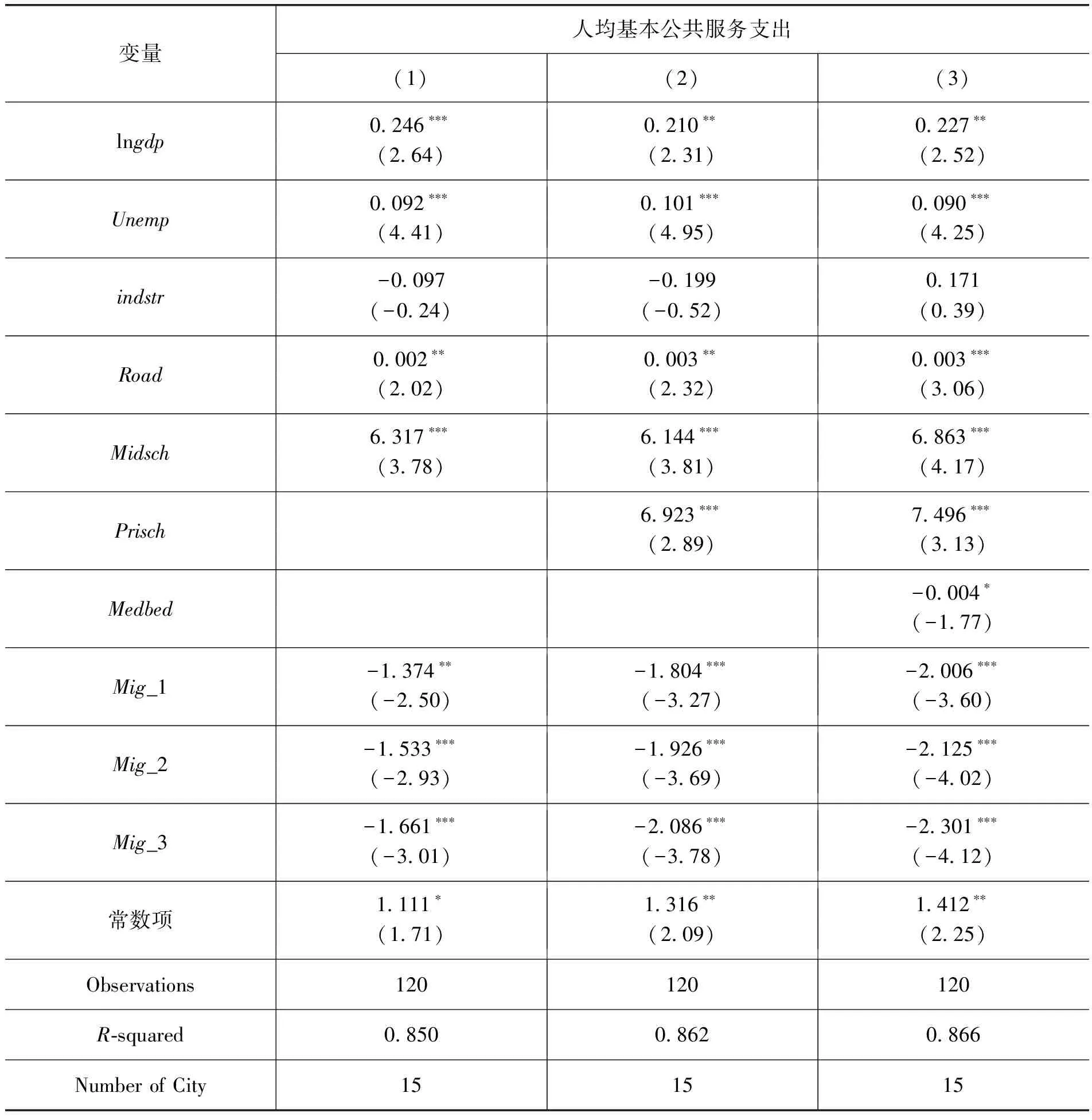

(二)人口流動的門檻效應分析

(三)財政自主權的調節效應分析

五、研究結論與建議