《國朝著述諸家姓名略》的學(xué)術(shù)與思想價(jià)值

摘 要 《國朝著述諸家姓名略》附于《書目答問》之后,因其簡略、有所缺誤,且作為初學(xué)目錄之附錄,故長期以來被忽視。其實(shí)張之洞曾對此“反復(fù)思之”,寄予深意。本文從《姓名略》編纂目的與內(nèi)容、存在的問題、《姓名略》勾勒的清代學(xué)術(shù)譜系,及其“今勝于古”、諸生進(jìn)學(xué)次第、學(xué)問求近知遠(yuǎn)、讀書致用于世等學(xué)術(shù)理念,鉤稽論析其學(xué)術(shù)與思想價(jià)值。

關(guān)鍵詞? 張之洞,《姓名略》,清學(xué)譜系,學(xué)術(shù)思想

中圖分類號? K2 ? 文獻(xiàn)標(biāo)識碼? A文章編號 0457-6241(2020)22-0009-11

張之洞作《書目答問》,其后附有《國朝著述諸家姓名略》(以下簡稱《姓名略》)。粗略觀之,《姓名略》只是一份學(xué)人名單,內(nèi)容簡略,且作為《書目答問》這種初學(xué)目錄之附錄,更易令人忽視。1935年商務(wù)印書館刊印的《書目答問》,甚至只留正文,而把《姓名略》刪掉了。較早提出重視《姓名略》作用的是史學(xué)家柴德賡先生,他在輔仁大學(xué)講授“清代學(xué)術(shù)史”時(shí),就指出“《姓名略》那是七十年前的一種品評,也可以說是一種權(quán)威的品評,分門別類,頗見斟酌”。①20世紀(jì)60年代,他在評介《書目答問》時(shí)又特別指出,《姓名略》分類列舉著名學(xué)者的姓名籍貫,“這雖是當(dāng)時(shí)的選擇標(biāo)準(zhǔn),未必完全妥當(dāng),但從中可以窺見清代學(xué)術(shù)的大概,也是有益的事情”。②這些言簡意賅的揭示,應(yīng)是柴先生多年研究清代學(xué)術(shù)史及《書目答問》的深切體會。然而,多年來對于《姓名略》的學(xué)術(shù)價(jià)值仍未引起學(xué)界更多注意,只是在論及《書目答問》時(shí)被少數(shù)學(xué)者提及,也未曾有專門的深入研究。有鑒于此,北京師范大學(xué)劉家和先生近年在光大陳垣、柴德賡先生的學(xué)術(shù)時(shí),再次揭橥《姓名略》之重要性。他為柴德賡《清代學(xué)術(shù)史講義》作序時(shí),提出“掌故與目錄互為表里”③的重要觀點(diǎn);在闡釋陳垣校長之史學(xué)遺產(chǎn)時(shí),則又一次強(qiáng)調(diào)《姓名略》與目錄正文互相呼應(yīng)、“牽連鉤考”的重要作用,并從“文獻(xiàn)”的古人釋義,指出應(yīng)從“文”與“獻(xiàn)”之因緣中深刻體會《姓名略》的學(xué)術(shù)意義。④

蒙柴、劉二位前輩師長導(dǎo)夫先路之啟發(fā),本文企望從《姓名略》的具體內(nèi)容、其勾勒清學(xué)史譜系的價(jià)值及其蘊(yùn)含的學(xué)術(shù)思想等數(shù)端,再作展開分析與闡發(fā),以就教于方家。

一、《姓名略》的內(nèi)容及有關(guān)問題

清光緒元年(1875),張之洞在四川學(xué)政任上作《書目答問》,以解決諸生“應(yīng)讀何書”“書以何本為善”的兩個(gè)主要問題。⑤正文后有兩種附錄,一種是《別錄》,即在正文之后,特別附錄一些專門之書,如便于指示初學(xué)者的點(diǎn)評本,以及適用于考據(jù)、詞章、童蒙的專書。這些書有的在正文已錄,有的作為補(bǔ)充,但仍是書目,故無特別顯著之意義。另一種即《姓名略》,其內(nèi)容、體例與正文迥然不同,故雖為輔翼,卻與正文目錄互為經(jīng)緯,編織起一張網(wǎng)羅學(xué)術(shù)之大網(wǎng),探析可見張之洞撰述之深意。

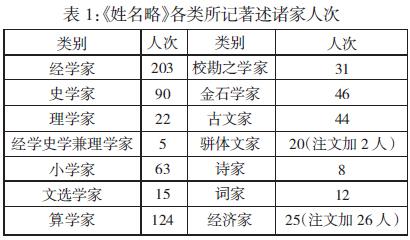

《姓名略》前有簡短序言,交代緣起和目的。接著在《姓名略》題目下又有題解,然后再依14大類,記諸家姓名,姓名下附注字號與籍貫。其中有的學(xué)者治學(xué)廣博,兼涉數(shù)門學(xué)術(shù),其姓名則在多種類別下記錄,重復(fù)互見。如黃宗羲可見于經(jīng)學(xué)家、史學(xué)家、經(jīng)學(xué)史學(xué)兼理學(xué)家、算學(xué)家、金石學(xué)家、經(jīng)濟(jì)家等數(shù)家之中,顧炎武也著錄于經(jīng)學(xué)家、史學(xué)家、經(jīng)學(xué)史學(xué)兼理學(xué)家、小學(xué)家、金石學(xué)家、經(jīng)濟(jì)家之中。這種一人多處著錄的現(xiàn)象不少,故從總體而言,《姓名略》的內(nèi)容是以人次來呈現(xiàn)的。經(jīng)統(tǒng)計(jì),共著錄708人次(如加上駢體文家附注補(bǔ)充的2人、經(jīng)濟(jì)家附注中補(bǔ)充的26人,則共有736人次),各類著錄的人次分別見表1。①

如去掉一人身兼數(shù)家的重復(fù),《姓名略》所記學(xué)者多少人呢?柴德賡曾指出:“去其重復(fù),共有五百一十人,實(shí)際有五百十一人。這一個(gè)人的差別在什么地方呢?就在史部。”即《書目答問》原刻本《姓名略》在史學(xué)家中記“六嚴(yán)(承如,江陰)”,錯(cuò)把六承如作為六嚴(yán)的字號,而實(shí)際上六嚴(yán)和六承如是兩個(gè)人。②柴先生還考證了原刻本《姓名略》其他一些失誤。他按照自己的判斷,指出《姓名略》漏收了當(dāng)時(shí)一些重要的學(xué)者,比如經(jīng)學(xué)家姚際恒、丁晏,史學(xué)家計(jì)六奇、汪祖輝等人。他又利用貴陽本校勘了原刻本在人名下缺記的一些字號、籍貫,其中補(bǔ)字號者13處,補(bǔ)字號和籍貫者10處。另外,還糾正了原刻本所記人名的錯(cuò)誤,如以漢學(xué)為專的經(jīng)學(xué)家畢以珣,原誤作畢珣;經(jīng)濟(jì)家鄭元慶,原誤作鄭余慶;又如上述誤六嚴(yán)、六承如為一人。③

眾所周知,范希曾的《書目答問補(bǔ)正》未曾利用貴陽本的訂正成果,故貴陽本的許多訂正未能為范氏所采。范氏也只是訂補(bǔ)了正文,未對《姓名略》等附錄加以補(bǔ)正,所以原《姓名略》的內(nèi)容仍存在不少缺誤。前些年學(xué)界涌現(xiàn)出一批《書目答問》的整理本,在整理正文時(shí)也對《姓名略》的內(nèi)容作了一些校訂。比如呂幼樵、張新民的《書目答問校補(bǔ)》和陳居淵、朱維錚的《書目答問二種》皆通過校勘的方式以不同版本校訂了《姓名略》中人物字號、籍貫的失誤約30余條;又根據(jù)整理者的稽考補(bǔ)訂了《姓名略》中13位學(xué)者的信息,這是對《姓名略》內(nèi)容較為有效的勘正。④

又如徐揚(yáng)杰的《書目答問補(bǔ)訂》則以兩種方式增補(bǔ):一方面,盡可能地為各著述家補(bǔ)充生卒年;另一方面,以“增訂”的方式,為一些門類的著述家增補(bǔ)人物。不過從所增5個(gè)門類的著述家來看,大多是《書目答問》撰成時(shí)還生存的學(xué)者,故有違《姓名略》“生存人不錄”的體例,且有的門類所補(bǔ)著述家也不一定合適。⑤再如孫文泱《增訂書目答問補(bǔ)正》、來新夏等《書目答問匯補(bǔ)》則在《姓名略》原文的基礎(chǔ)上,增補(bǔ)了大部分著述家的生卒年、學(xué)術(shù)主張和主要著述等,擴(kuò)充為簡約的小傳。⑥

暫且不論以上增補(bǔ)《姓名略》內(nèi)容的意義和作用,僅就《姓名略》原有的著述體例而言,除以上各種訂補(bǔ)之外,仍有一些失誤需要補(bǔ)充更正。一是按照《姓名略》的體例,還有一些成就顯著的學(xué)者未被選錄。比如經(jīng)學(xué)家:焦袁熹,字廣期,江蘇昆山人,康熙時(shí)中舉,有《經(jīng)說匯編》《春秋闕如編》《此木軒四書說》《讀四書注疏》等;陳鳣,字仲魚,海寧人,嘉慶孝廉,有《孝經(jīng)鄭注》《論語古訓(xùn)》《石經(jīng)說》《輯六藝論》等,《姓名略》僅將其列于校勘學(xué)家,顯然不能全面反映其學(xué)術(shù)造詣。史學(xué)家:夏燮,字謙甫,安徽當(dāng)涂人,道光初中舉,有《明通鑒》《明史考異》《中西紀(jì)事》《粵氛紀(jì)事》等;林春溥,字立源,福建閩縣人,嘉慶進(jìn)士,有《竹書紀(jì)年補(bǔ)正》《古史紀(jì)年》《古史考年異同表》《戰(zhàn)國紀(jì)年》《孔子世家補(bǔ)訂》等,專于古史。此外還有擅長地理的汪士鐸、王鳳生,擅長外國史志的徐繼畬,等等。應(yīng)該說,史學(xué)人物可補(bǔ)者還有一些。金石學(xué)家可補(bǔ)吳式芬,字子苾,山東海豐人,道光進(jìn)士,著有《封泥考略》《捃古錄》《金石匯目分編》《陶嘉書屋鐘鼎彝器款識》等。另外,應(yīng)補(bǔ)李遇孫,字慶伯,浙江嘉興人,嘉慶時(shí)優(yōu)貢生,著有《金石學(xué)錄》《括蒼金石志》《芝省齋碑錄》等。李遇孫著述甚豐,在當(dāng)時(shí)已為金石名家,然《姓名略》在“金石學(xué)家”中不錄李遇孫,卻載其從兄李富孫。據(jù)查,此二人在《清史列傳》并傳,然富孫專攻經(jīng)學(xué),有《校經(jīng)庼文稿》《李氏易解剩義》《七經(jīng)異文釋》等,并無金石學(xué)專著,故此處應(yīng)為《姓名略》張冠李戴之誤。

二是經(jīng)各種整理本校訂之后,《姓名略》內(nèi)容仍存在一些缺失需加補(bǔ)訂。如“算學(xué)家”沈超遠(yuǎn),以字行,原文只注籍貫“錢塘”,可補(bǔ)名“顥”;①董化星,以字行,原文只注籍貫“常州”,可補(bǔ)名“達(dá)存”;②秦文淵,字號、籍貫皆缺,可補(bǔ)籍貫“無錫”。③此外,還有“史學(xué)家”楊津,字號、籍貫皆缺;“算學(xué)家”秦文淵仍缺字號;丁維烈,原文只注籍貫“長洲”,仍缺字號;④這些還有待繼續(xù)查證。

二、《姓名略》的清代學(xué)術(shù)譜系

盡管《姓名略》存在某些缺陷,但瑕不掩瑜,并不影響其勾勒清代學(xué)術(shù)譜系的重要學(xué)術(shù)價(jià)值。

對清代學(xué)者的敘錄或者傳記,其實(shí)在張之洞之前已有一些著述。時(shí)于嘉道之際,曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí)的考據(jù)之學(xué)逐漸式微,新一輪的今文經(jīng)學(xué)正在興起,漢學(xué)與宋學(xué)的門戶之爭矛盾凸顯。代表漢學(xué)家立場的江藩先后撰成《漢學(xué)師承記》《宋學(xué)淵源記》,二書皆以揚(yáng)漢抑宋為宗旨。特別是《漢學(xué)師承記》,上起清初顧炎武、閻若璩,下至嘉慶尚健在的阮元、焦循,為各人立傳,厘清清代漢學(xué)之師承源流和學(xué)術(shù)成就,為漢學(xué)張大旗幟。稍后,持宋學(xué)觀點(diǎn)的方東樹撰成《漢學(xué)商兌》3卷,駁詰江氏之書,斥漢學(xué)為“鴆酒毒脯”“洪水猛獸”;道光二十五年(1845),唐鑒又撰寫了表彰宋學(xué)的《清學(xué)案小識》15卷。上述著述雖是清人對當(dāng)代經(jīng)學(xué)作較為專門的研究著作,但畢竟有較深的門戶之見,且又囿于漢學(xué)、宋學(xué)部分領(lǐng)域,不能勾畫出清代學(xué)術(shù)的整體框架和面貌。

《姓名略》可以說是第一個(gè)全面描畫清代學(xué)術(shù)體系的簡譜。從框架體系上看,它按經(jīng)學(xué)、史學(xué)、小學(xué)、算學(xué)等分14大類。大類之下,又于分門別派較多的經(jīng)學(xué)家、理學(xué)家、算學(xué)家、古文家之下再分出小類,如理學(xué)家又分陸王兼程朱之學(xué)、程朱之學(xué)、陸王之學(xué)、理學(xué)別派等。有些專學(xué)雖分小類,但不明分,僅于所附小注中交代,如史學(xué)家、小學(xué)家等。《姓名略》雖簡,然從中仍可看出其別具一格的學(xué)術(shù)價(jià)值。

(一)沖破四部體系的局限

《姓名略》所列學(xué)術(shù)譜系既以四部之學(xué)為基礎(chǔ),又依據(jù)清代學(xué)術(shù)的客觀實(shí)情,突破了四部之學(xué)的局限,展現(xiàn)了令人耳目一新的新學(xué)術(shù)體系。四部之學(xué),首為經(jīng)學(xué),自漢武帝“獨(dú)尊儒術(shù)、罷黜百家”以降,從《漢書·藝文志》的“六藝略”到王儉的《七志》的“經(jīng)典志”、阮孝緒的《七錄》的“經(jīng)典錄”,再到《隋書·經(jīng)籍志》《四庫全書總目》的經(jīng)部,皆因尊經(jīng)而列各部之首。《四庫全書總目·經(jīng)部總序》曰:“經(jīng)稟圣裁,垂型萬世”“學(xué)脈旁分,攀緣日眾,驅(qū)除異己,務(wù)定一尊。”⑤這是古代學(xué)術(shù)體系的傳統(tǒng),因此《姓名略》自然以“經(jīng)學(xué)家”為第一序列。經(jīng)學(xué)家之后即史學(xué)家,這也是古代學(xué)術(shù)固有的傳統(tǒng)。在史部還沒有獨(dú)立之前,《漢書·藝文志》將《太史公書》等史家記錄于“六藝略·春秋類”,所以古人有“古無經(jīng)史之分”的說法。①從元代郝經(jīng)的“古無經(jīng)史之分”到明代王陽明的“五經(jīng)亦史”、李贄的“經(jīng)史互為表里”、再到清代章學(xué)誠的“六經(jīng)皆史”,他們皆重視史學(xué)與經(jīng)學(xué)的密切關(guān)系,認(rèn)為許多經(jīng)學(xué)的道理是可以通過史事證明的。清代學(xué)術(shù)也正是由經(jīng)學(xué)考據(jù)的需要進(jìn)而推動了史學(xué)考據(jù)的繁榮,許多著名的經(jīng)學(xué)家皆兼通史學(xué),如顧炎武、黃宗羲、萬斯同、朱彝尊、毛奇齡等,不勝枚舉。故《姓名略》列史學(xué)家為第二類,這不僅是依從四部之序,也是符合清學(xué)史實(shí)際的。《姓名略》在篇首小序中曰:“由經(jīng)學(xué)、史學(xué)入理學(xué)者,其理學(xué)可信。”②這是其將理學(xué)家列于第三的理由,則以為由經(jīng)學(xué)、史學(xué)入理學(xué),既不違古道,又據(jù)史學(xué)而求實(shí),不至于高言而蹈空。當(dāng)然,清代理學(xué)自康熙以后逐漸沒落,已經(jīng)失去其發(fā)展的生命力,所以將理學(xué)家從經(jīng)學(xué)家中分出來,而并列于史學(xué)家之后,而沒有像后來的《清史稿·儒林傳》那樣把理學(xué)家和經(jīng)學(xué)家統(tǒng)為一編,這是更符合清學(xué)史的客觀實(shí)際的。

小學(xué)、金石、校勘是清人用力最勤的三門專學(xué),自清初而起,清代乾嘉樸學(xué)之風(fēng)發(fā)達(dá)興盛,各自形成一些嚴(yán)密的考據(jù)方法,在拓展考究對象、提出新論或新解、取得大量撰述成果等方面都超越前人,成為清代的顯學(xué)。由于名家輩出,自需分類表彰。至于歷算學(xué),梁啟超曾說:“我國科學(xué)最昌明者,惟天文歷算,至清尤盛。”③清代歷算學(xué)之發(fā)達(dá),固有我國悠久的疇學(xué)傳統(tǒng),又因明清之際西洋算法東傳的推動,故《姓名略》設(shè)“算學(xué)家”一類,并析分中法、西法、兼用中西法三派,所收算學(xué)家甚多,這是清代學(xué)術(shù)遠(yuǎn)勝于前代的一個(gè)領(lǐng)域。還有文選學(xué),也是在清代異軍突起,清人顧廣圻曰:“選學(xué)盛于唐,至王深寧時(shí)已謂不及前人之熟,降逮前明,幾乎絕矣。”④在宋明時(shí)期逐漸式微的文選學(xué)在清代興盛起來,究其原因,除了在乾隆二十二年(1757)后朝廷要求在鄉(xiāng)試、會試中加試帖詩這一科舉改革的刺激之外,還與清代學(xué)術(shù)發(fā)展,突破清以前選學(xué)只作選篇、編例和注解的局限,在更廣闊的學(xué)術(shù)視野下從小學(xué)、版本、校勘、典故考據(jù)等方面開展對選學(xué)的多途研究,促進(jìn)選學(xué)的繁榮有關(guān)。張之洞在《 軒語》中說:“選學(xué)有征實(shí)、課虛兩義,考典實(shí),求訓(xùn)詁,校古書,此為學(xué)計(jì)。摹高格,獵奇采,此為文計(jì)。”⑤指出選學(xué)之盛有兩端,一為學(xué)術(shù)之用,一為科舉之需,《姓名略》中所載自是因?qū)W術(shù)而名的專門家。此外,最后一類“經(jīng)濟(jì)家”的設(shè)立,也是古代人物譜傳中罕見的。“經(jīng)濟(jì)”者,經(jīng)世濟(jì)國也,這一專門學(xué)的設(shè)立,體現(xiàn)了張之洞經(jīng)世致用的務(wù)實(shí)特點(diǎn)。從以上所述幾點(diǎn)可以看出,《姓名略》學(xué)術(shù)譜系的布局,是從總體上蘊(yùn)涵四部之學(xué)的主脈,但具體各門類的設(shè)立與前后次序,則是遵循了清代學(xué)術(shù)的客觀實(shí)際,而大大突破了四部的藩籬。

(二)勾勒清學(xué)淵源流別與特點(diǎn)

《姓名略》與目錄正文一樣,充分發(fā)揮了附注自由靈活的形式,利用兩級分類體系與各種附注,勾勒清代學(xué)術(shù)系統(tǒng)的淵源流別和特點(diǎn)。其主要做法是在諸家門類之前之后加以注解,說明各類著述家的特點(diǎn)、各門學(xué)術(shù)中關(guān)鍵人物的學(xué)術(shù)引領(lǐng)作用或著錄的體例。除《姓名略》序言、解題之后各有附注外,14門類中僅金石學(xué)家、古文家不附小注,其他各類皆有,或在前或在后,或前后皆有,共見19處。各處附注所講內(nèi)容不一,大致有以下幾種情況。

1.注明著錄的標(biāo)準(zhǔn)。這是比較普遍的內(nèi)容,從題解的注文開始,大多數(shù)附注就點(diǎn)明各類譜錄收載的標(biāo)準(zhǔn),如題解前的注文就標(biāo)明因清代著述諸家人數(shù)眾多,“不能悉數(shù)”,故全譜收錄的總標(biāo)準(zhǔn)是“舉其著者,空言臆說者不錄”,表明了張之洞實(shí)學(xué)的傾向。這種傾向在不少收錄標(biāo)準(zhǔn)中也體現(xiàn)出來,比如注“漢學(xué)專門經(jīng)學(xué)家”,稱所收諸家皆“實(shí)事求是,義據(jù)通深者”;注“理學(xué)家”亦稱“所據(jù)諸家,其書皆平實(shí)可行,不涉迂陋微眇”。⑥當(dāng)然,還有一些注文是專門解釋一些具體標(biāo)準(zhǔn)的。比如“史學(xué)家”下說明所收“諸家皆考辨纂述者,其文章議論者不及”,即限定所錄諸家須是考據(jù)史學(xué),而不收偏于史評的學(xué)者。清代文選學(xué)復(fù)興,選家眾多,如何擇良師而錄,“文選學(xué)家”則注“此舉其有論著校勘者”,則表明著錄以“考典實(shí)、求訓(xùn)詁、校古書”為務(wù)的征實(shí)學(xué)者,而不收那些為科考編制的試帖詩文范本的選家。⑦

2. 注明一些較為特殊的體例,用以反映清學(xué)的某些特點(diǎn)。《姓名略》由于簡略,因此并無專門之凡例,只是在簡短的序言下交代了“多舉別號,欲人易知,有謚者稱謚,生存人不錄”。①這么一句話,實(shí)際上只說明了用別號、謚號和生人不錄3種情況,而其他的體例則靠各種附注來作交代。比如《姓名略》題解前附注就交代了“一門數(shù)人類敘”這一體例,所謂“類敘”,指一家之中如有數(shù)人同攻一門專學(xué)者則連續(xù)記錄,而不與他人按年序排列,以顯其家學(xué)淵源。此例突出反映了清代學(xué)術(shù)世家眾多的特點(diǎn),因而在不少門類的著述家中都有體現(xiàn)。以“算學(xué)家”中兼用中西之法的梅文鼎一門最為突出,從梅文鼎起,連續(xù)傳承四代共類敘7人。②算學(xué)家中還有突破凡例的一次特例,在記錄兼用中西法各歷算家之后,其注文曰:“此編生存人不錄,李善蘭乃生存者,以天算為絕學(xué),故錄一人。”③“生存人不錄”是張之洞編纂《姓名略》的一條重要界限,因?yàn)樽纱司幹畷r(shí),有許多成績斐然、揚(yáng)名于海內(nèi)外的著述家尚存世,經(jīng)學(xué)家如孫詒讓、王先謙、皮錫瑞、廖平;史學(xué)家如楊守敬、姚振宗;金石學(xué)家如吳大澂、陸增祥等皆負(fù)盛名,其他名家亦不勝枚舉。為求大略,故以“不錄生存人”為限,可將已有定論的良師薦于諸生。全編特為李善蘭之絕學(xué)破一例,可見他對李氏之學(xué)贊賞超乎尋常。附注特例還有一最顯之處,即全編最后關(guān)于“經(jīng)濟(jì)家”的附注,此段注文最長,大概是張之洞著錄了25位經(jīng)濟(jì)家之后,意猶未盡之補(bǔ)充。有清一代,名臣顯宦眾多,大多學(xué)而優(yōu)則仕,既是政治家又是學(xué)問家,因此,《姓名略》在“經(jīng)濟(jì)家,皆舉著述者”之外,又在注文中列名臣諸公26人。由此可知,上述“皆舉著述者”指的是有關(guān)經(jīng)邦濟(jì)世的專門著述。補(bǔ)充之人中有很多也是其他門類的專門家,如李光地,此前已入經(jīng)學(xué)家、理學(xué)家、算學(xué)家;曾國藩,此前已入古文家;還有其他人等,他們并非沒有著述,只是沒有關(guān)于經(jīng)濟(jì)之道的專門論著而已。不過張之洞認(rèn)為,經(jīng)濟(jì)之道要在實(shí)踐,另外他們平時(shí)因政務(wù)所形成的文牘也可作為著作來讀,所以變通體例補(bǔ)充了大批人物。

3. 標(biāo)示各門類專家中出類拔萃的學(xué)者。《姓名略》如同書目正文標(biāo)注“書何以為善”一樣,在一些門類中注明其中之佼佼者,以樹為良師標(biāo)桿。比如“小學(xué)家”注文曰:“《說文》嚴(yán)、段、鈕為最,音韻顧、江永為最,訓(xùn)詁郝、王引之為最。”分別推薦小學(xué)之下3門專學(xué)的最佳人選,文字學(xué)為嚴(yán)可均、段玉裁、鈕樹玉,音韻學(xué)為顧炎武、江永,訓(xùn)詁學(xué)為郝懿行、王引之。“算學(xué)家”中則以“梅文鼎、羅、李善蘭為最”,羅即羅士琳。“校勘之學(xué)家”以“戴、盧、丁、顧為最”,指的是戴震、盧文弨、丁杰、顧廣圻。“駢體文家”則“胡天游、邵、汪、洪為最”,胡天游之下即邵齊燾、汪中、洪亮吉3人。當(dāng)然,張之洞所選之最優(yōu)也不盡全面,不過,這至少代表了他的一種判斷。

4. 注明一些專學(xué)中暗含的支脈流別。《姓名略》除在門類上明確將學(xué)譜分為二級標(biāo)目外,分別在一些一級門類中仍有流別之分,這種不便明確標(biāo)示的暗分,則通過附注說明。比如“史學(xué)家”之后附注稱:“地理為史學(xué)要領(lǐng),國朝史家皆精于此,顧祖禹、胡渭、齊召南、戴震、洪亮吉、徐松、李兆洛、張穆尤為專門名家。”所列8人,除胡渭、戴震外,皆在史家之中,可能由于人不多,不便在史學(xué)家中單列“地理學(xué)”為二級分類,故以附注闡明之。“小學(xué)家”也是暗分支派的,附注通過推舉最優(yōu)名家的形式,說明“小學(xué)家”又可分類為“說文”“音韻”“訓(xùn)詁”3支。再如“駢體文家”之后附注曰:“諸家流別不一,有漢魏體,有晉宋體,有齊梁至初唐體,然亦間有出入,不復(fù)分別。”此處指出,駢體文家其實(shí)還可以再分3種,但因各家互有出入,所以不便離析。此外,注文還指出,至于中晚唐體、北宋體,但無宗尚者,亦不易區(qū)分。④

總之,附注以靈活的形式,反映了清代學(xué)術(shù)史中一些具體或突出的情況,使《姓名略》在看似單薄之中呈現(xiàn)了不菲的學(xué)術(shù)價(jià)值。

(三)與書目互為表里的導(dǎo)學(xué)作用

將學(xué)譜與書目相為表里,進(jìn)一步加深了目錄與學(xué)術(shù)史的關(guān)系,使初學(xué)者在求書的過程中求師,從而拓展了寬闊的學(xué)術(shù)視野。《姓名略》是和目錄正文前后呼應(yīng)、起配合作用的重要內(nèi)容,撰寫的基點(diǎn)是人而不是書,而學(xué)人與書籍歷來是中國古代學(xué)術(shù)史發(fā)展的兩大主線。商周時(shí)期,學(xué)在官府,所以官守其書,官師合一,最早的書籍分類就是官師之職掌。清人章學(xué)誠說:“官守之分職,群書之部次,不復(fù)別有著錄之法也。”他依據(jù)《周禮》記載,進(jìn)一步描述了官師守書的情形,即“《易》掌太卜,《書》掌外史,《禮》在宗伯,《樂》隸司樂,《詩》領(lǐng)于太師,《春秋》存乎國史”。⑤這就是官守其書、官師傳學(xué)的現(xiàn)象。春秋戰(zhàn)國時(shí)期,諸子蜂起,《莊子·天下篇》首先條析天下學(xué)術(shù)分野,《荀子·非十二子篇》和《韓非子·顯學(xué)篇》接踵而起。他們分百家之學(xué)為六派、十二子或“儒分為八,墨離為三”,都是以諸子人物為基點(diǎn)。迨至漢代,書籍積累越來越多,武帝時(shí)“百年之間,書積如丘山”。①于是劉向、劉歆父子相繼編纂《別錄》《七略》,才開始了以目錄為學(xué)術(shù)史研究之載體。此后相沿不絕,各種以書籍為記錄基點(diǎn)的書目蔚為大觀,成為演繹學(xué)術(shù)史的另一重要途徑。因此,余嘉錫說:“目錄者,學(xué)術(shù)之史也。”②然而,以人物為綱的學(xué)術(shù)史記載同樣長盛不衰,而且產(chǎn)生了正史專傳、道錄體、學(xué)案體等體裁。繼《漢書》之后,不少正史既有記載典籍的“藝文志”或“經(jīng)籍志”,又有記載學(xué)術(shù)人物的《儒林傳》《文苑傳》《道學(xué)傳》《方術(shù)傳》,這些學(xué)人專傳與目錄一起,交織反映了學(xué)術(shù)在一朝一代的演進(jìn)和發(fā)展。

《書目答問》雖然主體是書目,但是張之洞意猶未盡,他以為諸生“擇良師”的形式,編撰了一編反映清代學(xué)術(shù)史脈絡(luò)的學(xué)人譜作為附錄,從而使書目與學(xué)譜形成互為表里、相互補(bǔ)充的共振效果。初學(xué)者求書由書目開始,為達(dá)到“知人論世”之目的,又從《姓名略》中尋找作者,這可以看作是從“求書”到“求師”的單向過程。通過“求師”,既從作者所處的譜系位置而略知學(xué)術(shù)門徑,又可以從作者所處的譜系中發(fā)現(xiàn)與其相近或關(guān)聯(lián)的其他學(xué)者,于是又返回書目再找新書,這是從“求師”到“求書”的返向過程。如此或擇人,或擇書,循環(huán)往返,左右逢源,像張之洞所希望的那樣“牽連鉤考”,③從而達(dá)到再三增益,擴(kuò)展學(xué)術(shù)視野、造化學(xué)術(shù)的效果。這就是《姓名略》配合目錄正文指導(dǎo)初學(xué)者的重要價(jià)值。

(四)為清學(xué)史研究奠基

《姓名略》在別分14門,12小類(如加上史家、小學(xué)家、駢體文家中暗分的小類,應(yīng)有21小類)的框架下,條列著述諸家736人次,是首次較為全面記錄清代學(xué)術(shù)流別的學(xué)人名錄,為全面構(gòu)建清代學(xué)術(shù)的譜系,系統(tǒng)開展清學(xué)史的研究奠定了基礎(chǔ)。因此它雖然簡略,但是對于民國初年的清學(xué)史研究則有導(dǎo)夫先路之影響。清亡之后,對于清學(xué)史的回顧和梳理,成為民國時(shí)期的熱門話題。羅振玉、章太炎、梁啟超、王國維、劉師培、胡適、錢穆等學(xué)者都有關(guān)于清學(xué)史研究的論著。不過總體而言,在清學(xué)史研究上影響之深遠(yuǎn)還是以梁啟超、錢穆二人的同名專著更為顯著,故以下將梁、錢兩書及羅振玉的《清代學(xué)術(shù)源流概略》與《姓名略》作簡要比較,以了解《姓名略》在清學(xué)史研究上提綱挈領(lǐng)的影響與價(jià)值。

三部專著中,梁啟超的著作問世最早,先是1920年出版了《清代學(xué)術(shù)概論》,1924年又在前者的基礎(chǔ)上衍為大著《中國近三百年學(xué)術(shù)史》。梁氏以其博覽群書、浸潤傳統(tǒng)文化的淵博學(xué)識與會通中西、高屋建瓴的廣闊視野,縱論清代學(xué)術(shù)發(fā)展軌跡,梳理學(xué)術(shù)流變的基本特征,考察重要學(xué)者的突出成就,尤其是后出專著材料更為豐富,論證更為縝密,思想更為成熟,其巨大的學(xué)術(shù)成就自然是簡單的《姓名略》所不能比擬的。然而,從梁氏《中國近三百年學(xué)術(shù)史》可以看到,他對于清學(xué)格局和特征的判斷是與《姓名略》相通的。比如書中用一半篇幅總結(jié)“清代學(xué)者整理舊學(xué)之總成績”,就按經(jīng)學(xué)、小學(xué)及音韻學(xué)、校注古籍等分為10大類,這種打破經(jīng)、史、子、集四部目錄體系,以及重視清學(xué)在小學(xué)、校勘、歷算等專學(xué)成就的觀念,與《姓名略》無異。在闡述清學(xué)發(fā)展特征方面,梁氏《中國近三百年學(xué)術(shù)史》提出一個(gè)總趨向叫“理學(xué)之反動”,即指對理學(xué)特別是陽明之學(xué)的排斥和反對,所以該書第一章標(biāo)題為“反動與先驅(qū)”,而且許多篇章的內(nèi)容亦專講清代經(jīng)世思想和主要學(xué)者之成就。這些和《姓名略》置理學(xué)家于史學(xué)家之后且著錄人物甚少,又于最后創(chuàng)造性地設(shè)立“經(jīng)濟(jì)家”,以凸顯經(jīng)世致用思想等做法也都是相通的。在具體人物的定位上也可看出《姓名略》和梁著的某些關(guān)聯(lián),比如《姓名略》將顏元、李塨、王源三人列為清代“理學(xué)別派”,④而沒有像《四庫全書總目》一樣把顏李歸屬于王學(xué),這說明張之洞能重視顏李對程朱、陸王之學(xué)的批判和否定。而梁著將顏、李、王等人從理學(xué)中完全區(qū)分開來,設(shè)“實(shí)踐實(shí)用主義”一章給予大力推薦和表彰,⑤這自然是梁著更為高明之處。

羅振玉的《清代學(xué)術(shù)源流概略》源于1930年羅氏在大連講學(xué),該書于當(dāng)年出版。原名《本朝學(xué)術(shù)源流概略》,日本學(xué)者松崎鶴雄曾將此講稿譯為日文,加以詳細(xì)注釋后出版。①近年又有李帆、黃海燕整理本出版。羅著全書分四章,分述清學(xué)之淵源、流派、研究方法并論其得失。雖然三、四章內(nèi)容極少,第一章又站在清朝遺老的立場上為清室歌功頌德,但第一章畢竟歸納了一些清廷推動學(xué)術(shù)文化發(fā)展的舉措和成就,第三、四章亦能反映他一己之見。總之,羅著以專著形式,在所涉問題和演繹歸納的內(nèi)容上,自然比《姓名略》要豐富得多。不過,從構(gòu)建清代學(xué)術(shù)譜系的識見上,《姓名略》卻比羅著略勝一籌。以羅著的核心內(nèi)容第二章“清代學(xué)者之流派”而言,對有清一代的學(xué)術(shù)仍循經(jīng)、史、子、集的四部次序進(jìn)行介紹,雖冠以“學(xué)術(shù)流派”之名,實(shí)乃按四部分類的體系羅列作者、書名,形同書目。相比之下,就不如《姓名略》沖破四部分類局限,依清學(xué)實(shí)際條分縷析諸學(xué)流別,又以附注作各種鉤稽說明更有識見。在列舉學(xué)者書目時(shí),羅著同樣按一人兼涉多個(gè)門類的體例,共著錄648人次,也不及《姓名略》700余人次之多。

相比前述二書,錢穆于1937年出版的《中國近三百年學(xué)術(shù)史》更為厚重翔實(shí),尤其是該書借助學(xué)案體特點(diǎn),在闡述學(xué)人思想觀點(diǎn)時(shí)大量引用原著材料,夾敘夾議,因而資料極為豐富。在學(xué)者思想的闡述上,比梁著更為詳細(xì)完備、嚴(yán)謹(jǐn)深刻。大體上梁著體例側(cè)重于學(xué)術(shù)宏觀走向的分析,錢著則致力于學(xué)術(shù)內(nèi)在聯(lián)系的微觀探究。因此,無論從論述的首尾一貫、材料的剪裁排比,還是分析見解的獨(dú)到精辟而言,《姓名略》與錢著都不可同日而語。唯在宏觀主旨上,可看到二者相通之處:一是錢著論述的基點(diǎn)也是以人為本,全書在結(jié)構(gòu)布局上以人為題,分章闡述,從明清之際的黃宗羲、王夫之、顧炎武、顏元、李塨、閻若璩、毛奇齡、李紱到中期的戴震、章學(xué)誠、焦循、阮元、凌廷堪,再至晚清的龔自珍、曾國藩、陳澧、康有為。各章結(jié)構(gòu)類如學(xué)案,在上述17位主要學(xué)者之下,附列其師友門生或?qū)W術(shù)相近之家,全書共收學(xué)者51人,每人之下大致述其傳略、學(xué)術(shù)大要和代表性的思想觀點(diǎn)。二是與《姓名略》一樣,錢著有強(qiáng)烈的經(jīng)世致用思想,該書撰成于“九一八”事變之后,民族危機(jī)日益嚴(yán)重,錢穆在《自序》中主張通過梳理近世學(xué)術(shù),傳承兩宋以降“經(jīng)世明道”的優(yōu)良傳統(tǒng),“以天下為己任”,②救民族之危亡。這與張之洞在《姓名略》中設(shè)“經(jīng)濟(jì)家”,提倡士人讀書有用于世的思想是相通的。只是迫于日本侵略的局勢,錢著的家國責(zé)任更為強(qiáng)烈。

總之,張之洞以當(dāng)朝人寫當(dāng)朝事,又因其朝廷重臣、學(xué)界宿儒的身份,對清代著述諸家的源流得失應(yīng)比他人有更全面、深入的了解和感受,故在此基礎(chǔ)上所撰《姓名略》有較高的可信程度。盡管其后又有許多優(yōu)秀的清學(xué)史研究成果問世,然《姓名略》的學(xué)術(shù)史價(jià)值仍值得重視。另外,由于至今仍無一部像《姓名略》那樣分類細(xì)致、著錄人數(shù)眾多的清學(xué)人名錄,因此盡管它很簡略,但是若要了解清學(xué)史的大致布局,或某位清代學(xué)者的學(xué)術(shù)流別和定位,《姓名略》仍是最簡便、快捷的檢閱對象,這也是它又一學(xué)術(shù)價(jià)值之所在。

三、《姓名略》的學(xué)術(shù)思想

《姓名略》開篇序言即曰:“讀書欲知門徑,必須有師,師不易得,莫如即以國朝著述諸名家為師。”這是張之洞開宗明義地交代《姓名略》的編纂目的。張之洞說,巡行州縣時(shí),常有諸生求為擇師,他“反復(fù)思之,無從措手,今忽思得其法,錄為此編”。張氏“得其法”即以清朝著述名家為諸生“無數(shù)之良師”,通過《姓名略》區(qū)分的學(xué)術(shù)流別“循途探討”,進(jìn)而求各代之良師。③當(dāng)然,求師的目的最終還是要與求書結(jié)合在一起,才能跨越時(shí)空與良師對話。正如前文所述,張之洞編纂《姓名略》的目的就是為了將諸家名錄與書目配合起來,互為表里,引導(dǎo)諸生不斷開闊視野,成就學(xué)問。

《姓名略》雖簡略,但絕非輕率之作,而是張之洞“反復(fù)思之”、寄予深意的成果,故其中蘊(yùn)含豐富的學(xué)術(shù)思想,以下試鉤稽論析其學(xué)術(shù)思想為數(shù)端。

(一)清學(xué)“今勝于古”

在《姓名略》序言中,張之洞明確指出:“大抵征實(shí)之學(xué),今勝于古。”④這種主張學(xué)術(shù)進(jìn)化、今勝于古、推崇清代學(xué)術(shù)的思想,就是在晚清也是不同凡響的觀念。在傳統(tǒng)的儒家理念中,厚古薄今、是古非今是主要的思想傾向,孔子就主張“祖述堯舜”“憲章文武”“唯古式訓(xùn)”,他對于三代圣王之治極為推崇,對于西周社會更是高度贊揚(yáng),稱“周監(jiān)乎二代,郁郁乎文哉!吾從周”。①這種思想傾向在宋代理學(xué)中也如出一轍,如朱熹理學(xué)就認(rèn)為三代天理流行,是王道盛世;三代以后人欲橫流,是霸道衰世。當(dāng)然,歷史上也不乏有識之士挺身而出,反對“今不如古”的思想傾向,比如與朱熹同時(shí)的思想家陳亮就曾與朱熹往返書信,反駁朱熹“漢唐不如三代”的說法。②在此之前更有東漢思想家王充提出“漢盛于周”的歷史發(fā)展觀點(diǎn),他從社會經(jīng)濟(jì)、政治等方面以事實(shí)證明“周不如漢”,③又指出在學(xué)術(shù)文化上,“周有郁郁之文者,在百世之末也。漢在百世之后,文辭論說,安能不茂”,④認(rèn)為漢代文化是在周朝以后數(shù)百年積累的基礎(chǔ)上發(fā)展的,必然后來居上。他歷數(shù)漢代董仲舒、司馬遷、揚(yáng)雄、劉向、劉歆、桓譚、班彪等人的著述,說明“漢作書者多”,⑤是學(xué)者輩出,文勝于周的時(shí)代。

顯然,像王充、陳亮那樣敢于宣揚(yáng)歷史進(jìn)化的儒者并不多,但張之洞卻能夠提出“今勝于古”的主張,這不僅僅出于學(xué)術(shù)勇氣,更是其務(wù)實(shí)學(xué)風(fēng)使然。因?yàn)樗歉鶕?jù)清代學(xué)術(shù)發(fā)展的實(shí)際和治學(xué)路向提出的這種觀點(diǎn),他在“今勝于古”之后注文曰:“經(jīng)史小學(xué)、天算地輿、金石校勘之屬皆然;理學(xué)、經(jīng)濟(jì)、詞章,雖不能過古人,然考辨最明確,說最詳,法最備,仍須讀今人書,方可執(zhí)以為學(xué)古之權(quán)衡耳。”⑥這里,他指出“今勝于古”的理由有兩個(gè):一是根據(jù)清初發(fā)展至乾嘉極盛的經(jīng)史考據(jù)、小學(xué)、金石,以及吸收西學(xué)知識而拓展精深的歷算、輿地之學(xué)等情況,可以斷定這幾門專學(xué)確然超越前人;二是其他幾門不能確定“今勝于古”的專學(xué),也需依據(jù)清人對前人著述的考辨和解釋作為評判標(biāo)準(zhǔn),擇善而從,因而“仍需讀今人之書”。

張之洞推崇清代學(xué)術(shù),主張“今勝于古”“須讀今人書”的思想在《書目答問》的目錄正文中也有具體的體現(xiàn)。其《略例》注文就說:“此編所錄,其原書為修四庫書時(shí)所未有者十之三四。四庫雖有其書,而校本、注本晚出者十之七八。”⑦這兩者所言皆清人之書,而且按其所述比例,清人書絕對占全目的大多數(shù)。再看實(shí)際著錄的內(nèi)容,以《經(jīng)部·列朝經(jīng)注經(jīng)說經(jīng)本考證》中的禮學(xué)典籍為例,“周禮之屬”共14部,皆為清書;“儀禮之屬”共29部,清書占26部;“禮記之屬”共23部,清書占21部;“三禮總義之屬”共20部,清書15部。可見在書目著錄中是認(rèn)真貫徹了《略例》規(guī)定的。應(yīng)該說,張之洞的這一思想,既符合清代學(xué)術(shù)在古代學(xué)術(shù)史中歷史地位的客觀實(shí)際,又具有歷史進(jìn)化論的積極思想意義。

(二)為學(xué)“由近知遠(yuǎn)”

與“今勝于古”相關(guān)的是為學(xué)“由近知遠(yuǎn)”的思想,這是張之洞指導(dǎo)諸生問學(xué)的重要方法。首先,“由近知遠(yuǎn)”的問學(xué)方法建基于“今勝于古”的理念,即依照《姓名略》,“以國朝著述諸名家為師”,從近處入手。一方面,清人經(jīng)學(xué)、史學(xué)、小學(xué)、地理、天文歷算、金石學(xué)、校勘之書皆勝于前人,自可“篤信深思”;另一方面,清人之書亦易尋易得。其次,通過清朝學(xué)術(shù)諸家的著述了解前代學(xué)者的著作。張之洞說:“即前代經(jīng)史子集,茍其書流傳自古,確有實(shí)用者,國朝必為表彰疏釋,精校重刻。凡諸先正未言及者,百年來無校刻精本者,皆其書有可議者也。”⑧這里講對前代著作的了解有正反兩個(gè)方面:一方面,凡是經(jīng)過清朝著述諸家推崇的、演繹的、或精心校勘而重新刊刻的,必然已通過專家選擇,不同凡響,皆可求索而深研;另一方面,有些古書不見清代學(xué)者表彰注解,亦長期未曾校刻重印,便說明該書已被學(xué)界自然淘汰,這樣的古書則不知不讀亦無妨。由近知遠(yuǎn)的辦法,其實(shí)就是利用清代著述名家的眼光來權(quán)衡以前各代著述的得失利弊,從而達(dá)到選好書、讀好書的目的。這種由此及彼,由彼及其余的問學(xué)路徑,重在善于聯(lián)系,因此張之洞補(bǔ)充說,《姓名略》所錄諸家“其自著者及所稱引者,皆可依據(jù)”“書有諸家序跋,其書必善,牽連鉤考,其益無方”。這里他又提供了兩種聯(lián)系的對象,即前代之書凡被清代學(xué)者引用者、或清代學(xué)者為之序跋者,皆為可讀可用之書。總之,可聯(lián)系的途徑和對象應(yīng)該是很多的,不一而足,所以張氏提出“牽連鉤考”的原則,強(qiáng)調(diào)要通過各種方式進(jìn)行聯(lián)系和比較;學(xué)問之事如能善于“牽連鉤考”,便可左右逢源,受益無窮。

再次,為學(xué)由近至遠(yuǎn)還有循途探討,了解學(xué)術(shù)淵源流別的作用。張之洞曰:“知國朝人學(xué)術(shù)之流別,便知?dú)v代學(xué)術(shù)之流別,胸有繩尺,自不為野言謬說所誤,其為良師,不已多乎。”①清學(xué)諸家在《姓名略》中已然分門別類、辨析流派了,初學(xué)者自可從諸家著述中知古代學(xué)術(shù)源流之嬗遞,從清人評說之好尚或疏離中判斷前代學(xué)者之流別。總之,從清代著述諸家中求得學(xué)術(shù)坐標(biāo),形成判斷標(biāo)準(zhǔn),便能分清流派、良莠,而不為他人所惑。最后,學(xué)問由近知遠(yuǎn)不僅指前此歷代之“遠(yuǎn)”,也包括當(dāng)代之“遠(yuǎn)”。《姓名略》序言之后注曰:“此編所錄諸家外,其余學(xué)術(shù)不專一門,而博洽有文,其集中間及考論經(jīng)史、陳說政事者不可枚舉。然此錄諸家著述中必見其名,自可因緣而知之。”②由此可知,《姓名略》之外還有一些學(xué)者雖不稱專門之家,然著述中亦自有真知灼見,實(shí)際上,僅限于專門之家,《姓名略》也不能保證囊括無遺。因此由近知遠(yuǎn)之“近”乃《姓名略》所錄諸家,之“遠(yuǎn)”乃名錄之外的英才宏文,亦可藉《姓名略》著述諸家“因緣而知之”。由近知遠(yuǎn),牽連鉤考,因緣而求,以達(dá)無窮,這是《姓名略》貢獻(xiàn)給諸生的問學(xué)良方。

(三)從漢學(xué)角度講進(jìn)學(xué)次第

中國的文化傳統(tǒng)歷來講究進(jìn)學(xué)次第,孔子曰:“興于詩,立于禮,成于樂。”③講的就是進(jìn)學(xué)與修德的次序。由于時(shí)代的變化和學(xué)術(shù)宗尚所異,歷代名流各有自己主張的進(jìn)學(xué)次第。在《姓名略》中,張之洞從漢學(xué)立場為諸生提出了進(jìn)學(xué)次第。他在全篇卷首以題解的形式曰:“由小學(xué)入經(jīng)學(xué)者,其經(jīng)學(xué)可信;由經(jīng)學(xué)入史學(xué)者,其史學(xué)可信;由經(jīng)學(xué)、史學(xué)入理學(xué)者,其理學(xué)可信;以經(jīng)學(xué)、史學(xué)兼詞章者,其詞章有用;以經(jīng)學(xué)、史學(xué)兼經(jīng)濟(jì)者,其經(jīng)濟(jì)成就遠(yuǎn)大。”這段話涉及6個(gè)門類的專學(xué)或領(lǐng)域,即小學(xué)、經(jīng)學(xué)、史學(xué)、理學(xué)、詞章和經(jīng)濟(jì);規(guī)劃了四級進(jìn)學(xué)臺階,即先入小學(xué),再由小學(xué)入經(jīng)學(xué),由經(jīng)學(xué)入史學(xué),復(fù)由經(jīng)史分別入于理學(xué)、詞章、經(jīng)濟(jì)。《三字經(jīng)》說:“為學(xué)者,必有初。小學(xué)終,至四書。”入學(xué)識字是啟蒙的第一步驟,而經(jīng)學(xué)是立身根本,所以進(jìn)學(xué)之第一、第二級就是小學(xué)和經(jīng)學(xué)。張之洞在《■軒語·語學(xué)第二》中也為初學(xué)者講進(jìn)學(xué)次第,特別強(qiáng)調(diào)小學(xué)“乃階梯之階梯,門徑之門徑”。其次第先講“通經(jīng)”,又曰“通經(jīng)宜先識字(字書、韻書,經(jīng)學(xué)家謂之小學(xué))”,“讀經(jīng)宜正音讀”。他說字有形,字有聲,字有義:“形聲不審,訓(xùn)詁不明,豈知經(jīng)典為何語?”④這實(shí)際上是說明了為何“由小學(xué)入經(jīng)學(xué)者,其經(jīng)學(xué)可信”的原因。學(xué)史須先學(xué)經(jīng),這也是中國儒學(xué)文化固有的觀念,自漢代經(jīng)學(xué)取得獨(dú)尊地位后,經(jīng)學(xué)就成為其他學(xué)問的思想指南。司馬遷作《史記》時(shí)就明確提出史實(shí)的考量要“考信于六藝”⑤“折中于夫子”。⑥東漢的班固也表示《漢書》的編撰要“旁貫五經(jīng),上下洽通”,⑦以經(jīng)學(xué)來指導(dǎo)史學(xué)。這種“以經(jīng)正史”的觀念到宋代以后被進(jìn)一步放大,比如朱熹就說“讀書須是以經(jīng)為本,而后讀史”,⑧更為明確地提出了“先經(jīng)后史”的讀書順序。正是在這些傳統(tǒng)的影響下,張之洞提出了“由經(jīng)入史”的進(jìn)學(xué)次第。

至于經(jīng)學(xué)和史學(xué)為何能成為理學(xué)、詞章、經(jīng)濟(jì)的先階,則是由于歷來儒者都認(rèn)為經(jīng)史關(guān)系密切。在經(jīng)史關(guān)系中,雖然很多學(xué)者有“先經(jīng)后史”“以經(jīng)正史”觀念,但是他們同時(shí)也認(rèn)為經(jīng)史本是一家,就是分開了也存在著必然的互補(bǔ)關(guān)系。比如元代郝經(jīng)就說:“經(jīng)史而既分矣,圣人不作,不可復(fù)合也。第以昔之經(jīng),而律今之史可也;以今之史,而正于經(jīng)可也。若乃治經(jīng)而不治史,則知理而不知跡;治史而不治經(jīng),則知跡而不知理。茍能一之,無害于今也。”⑨郝經(jīng)的論說既強(qiáng)調(diào)了經(jīng)史的密切關(guān)系,同時(shí)也說明了史學(xué)具有配合經(jīng)學(xué)、指導(dǎo)治學(xué)的重要作用。他講重經(jīng)重史、知理知跡,正是為了克服宋代理學(xué)某種“求名而遺實(shí)”的空疏學(xué)風(fēng),這在元以后的理學(xué)中是很有代表性的治學(xué)思想。到了晚清,曾經(jīng)信奉理學(xué)的曾國藩也說:“經(jīng)以窮理,史以考事,舍此二者,更別無學(xué)矣。”①張之洞沿此傳統(tǒng),提出由經(jīng)學(xué)、史學(xué)入理學(xué)的進(jìn)學(xué)次第,也是為了使諸生入理學(xué)而務(wù)實(shí)際,少有迂腐疏陋之空談。這和他在《姓名略》中標(biāo)注所錄理學(xué)家“舉其有實(shí)際而論定者”,及“諸家皆非經(jīng)史專門,亦皆博通古今,無淺陋者”②的標(biāo)準(zhǔn)是一致的。由經(jīng)學(xué)、史學(xué)入詞章之次第,則與儒家“詩言志,歌詠言”③的文學(xué)觀念有關(guān),認(rèn)為文學(xué)作品是表達(dá)思想感情的,也可褒貶善惡、諷詠時(shí)政,故亦關(guān)乎盛衰。《漢書·藝文志·詩序》曰:“故古有采詩之官,王者所以觀風(fēng)俗,知得失,自考正也。”④所以君王要收集民間的文學(xué)作品,從中了解社會輿情,調(diào)整政治。從這個(gè)角度講,文學(xué)詞章也是有經(jīng)世之用的。元代儒者陳旅在評論蘇天爵的《元文類》時(shí),認(rèn)為《元文類》的編選原則沒有只注意華麗辭藻與美文佳構(gòu),而是“必其有系于政治,有補(bǔ)于世教,或取其雅致之足以范俗,或取其論述之足以輔翼史氏,凡非此者,雖好弗取也”。⑤可見陳旅是從用世的角度來評論《元文類》的價(jià)值的。當(dāng)然,詞章要做到“有補(bǔ)于世教”“以輔翼史氏”,必須通曉經(jīng)史,所以張之洞認(rèn)為要使“詞章有用”,就應(yīng)先明經(jīng)史。有關(guān)經(jīng)濟(jì)之學(xué)與經(jīng)學(xué)、史學(xué)的聯(lián)系就更好理解了,凡經(jīng)邦濟(jì)世之才,自然需要有“修身、齊家、治國、平天下”的經(jīng)學(xué)涵養(yǎng),而歷史的借鑒也非常重要。被張之洞視為經(jīng)濟(jì)之賢的曾國藩就曾說:“經(jīng)濟(jì)者,在孔門為政事之科,前代典禮、政書及當(dāng)世掌故皆是也。”⑥故張之洞以經(jīng)學(xué)、史學(xué)為經(jīng)濟(jì)人才修養(yǎng)的前提。

(四)突顯經(jīng)世致用思想

經(jīng)世致用思想是儒家的傳統(tǒng)理念,漢學(xué)、宋學(xué)皆如此。宋代理學(xué)家本也有強(qiáng)烈的用世觀念,像張載“為天地立心,為生民立命,為往圣繼絕學(xué),為萬世開太平”的四句名言,何等豪邁!只是明代以后,理學(xué)窮究心性的空疏之風(fēng)愈演愈烈,直到清初顧炎武等學(xué)者對理學(xué)的反動,才重新高揚(yáng)起經(jīng)世致用的旗幟。張之洞是具有強(qiáng)烈務(wù)實(shí)用世思想的學(xué)者,他從政后興辦教育和實(shí)業(yè),推動洋務(wù)運(yùn)動,追求富國強(qiáng)兵。他在《■軒語》《書目答問》中多處表達(dá)在治學(xué)和教育理念上的經(jīng)世致用思想。《■軒語·語行第一》就提出要“講求經(jīng)濟(jì)”,認(rèn)為“扶持世教,利國利民,正是士人分所應(yīng)為”,表明經(jīng)世的擔(dān)當(dāng)和責(zé)任。《■軒語·語學(xué)第二》說:“讀書宜讀有用書,有用者何?可用以考古,可用以經(jīng)世,可用以治身心三等。”⑦在《書目答問·略例》中也明確表示“凡無用者、空疏者、偏僻者、淆雜者不錄”。⑧其中“有用者”則特別關(guān)注“議論經(jīng)濟(jì)”“有益于經(jīng)濟(jì)”之書,如子部儒家類,專辟“儒家類議論經(jīng)濟(jì)之屬”,收漢至清討論經(jīng)濟(jì)之書25種。子部天文歷法類收中法、西法、兼用中西法歷算書145種(以單書計(jì)算),并在最后注曰:“算學(xué)以步天為極功,以制器為實(shí)用,性與此近者,能加研求,極有益于經(jīng)濟(jì)之學(xué)。”⑨可知其推重致用之學(xué),用心殷殷。

《姓名略》的經(jīng)世致用思想,突出表現(xiàn)在專門設(shè)立了“經(jīng)濟(jì)家”。這類專門家除正文著錄的25人之外,又在附注里補(bǔ)錄了26人,共達(dá)51人,實(shí)際收錄的人數(shù)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了理學(xué)家的22人。張之洞在“經(jīng)濟(jì)家”的注文中說,“經(jīng)濟(jì)之道,不必盡由學(xué)問”,經(jīng)濟(jì)家既然是實(shí)干家,那么設(shè)立“經(jīng)濟(jì)家”類就似乎與《姓名略》“著述諸家”的主題不甚切合了。然而張之洞卻深切地感受到:“士人博極群書,而無用于世,讀書何為!”因此他不惜以變通之例,首先著錄確有論及經(jīng)濟(jì)之道的著述者25人于正文;再以附注之法,補(bǔ)充由清初至晚清的名臣26位,以彰顯對經(jīng)世致用名家的推重。其次,他對何為經(jīng)濟(jì)家的著述作了補(bǔ)充說明,指出除了議論經(jīng)邦濟(jì)世之道的著作,如黃宗羲《明夷待訪錄》、唐甄《潛書》等書之外,所補(bǔ)錄的名臣“經(jīng)濟(jì)顯著”“其奏議公牘,即是著述”,因?yàn)樽嘧h公牘所述者皆為實(shí)務(wù),正是活生生的教材。為此,他還不厭其煩地指導(dǎo)諸生如何尋找這類文獻(xiàn),或?qū)z其人的文集,或查找匯編其奏議公牘的專書,或在《切問齋文鈔》和《經(jīng)世文編》中考求,所言《切問齋文鈔》《經(jīng)世文編》二書乃清代奏議公牘類文獻(xiàn)之匯編。再次,《姓名略》的經(jīng)世致用思想還有一個(gè)重要觀點(diǎn),即指出師法經(jīng)濟(jì)之家,“不惟讀其書,并當(dāng)師其人耳”。①“師其人”的范圍是很廣泛的,不僅要觀察經(jīng)濟(jì)家在社會實(shí)踐中審時(shí)度勢、相機(jī)權(quán)變,更要學(xué)習(xí)其道德修養(yǎng)和意志品格,這其實(shí)是在經(jīng)世致用理念上對諸生提出了更高的要求。

要言之,《姓名略》雖為簡編,但是它在描繪清代學(xué)術(shù)譜系和關(guān)乎治學(xué)的一些認(rèn)識上,卻顯示了獨(dú)到的學(xué)術(shù)視野和深刻的思想內(nèi)涵,因而值得引起重視,并不斷地發(fā)掘其參考價(jià)值。

【作者簡介】周少川,北京師范大學(xué)歷史學(xué)院、珠海校區(qū)未來教育學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師,主要研究方向?yàn)闅v史文獻(xiàn)學(xué)。

【責(zé)任編輯:豆艷榮】