機構投資者對我國A股市場的影響

張建偉 張瀟嶸

摘要:我國股市自上世紀末設立以來發展迅速,已為我國經濟增速做出巨大貢獻。然而相對于西方發達國家成熟的市場體系來說,我國股市的波動性較大且面臨流動性風險。在我國市場不斷發展完善的同時,我國的投資者結構也在發生變化,機構投資者數量逐漸壯大,研究分析機構投資者對股價的影響將有利于國家更有效地加強監管,使機構投資者與股市形成良性互動,共同發展。

關鍵詞:機構投資者? 股市波動性? 股市流動性? 持股比例? 上市公司

一、我國股票市場與機構投資者的發展

(一)我國股票市場的發展歷程與存在的問題

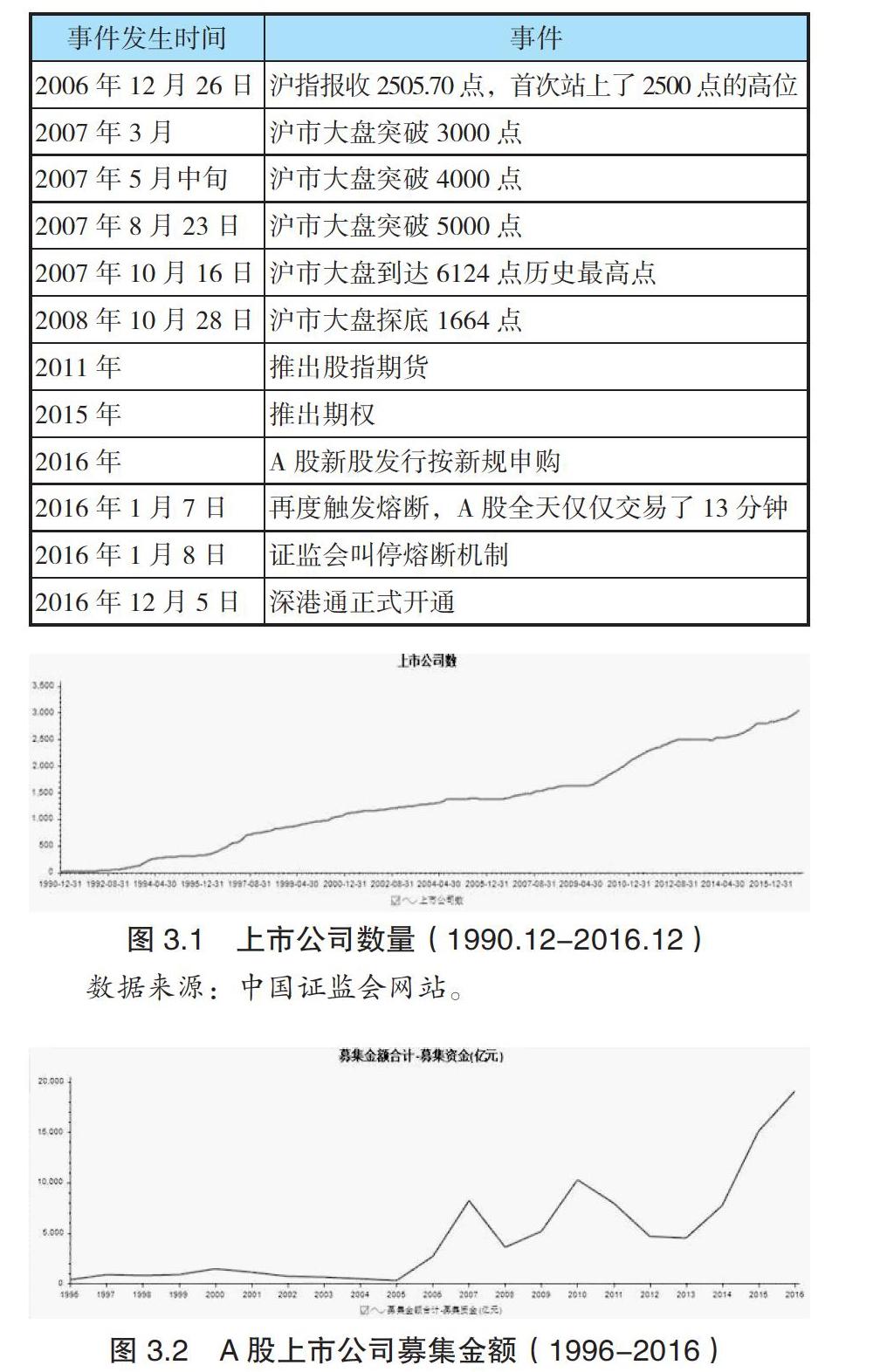

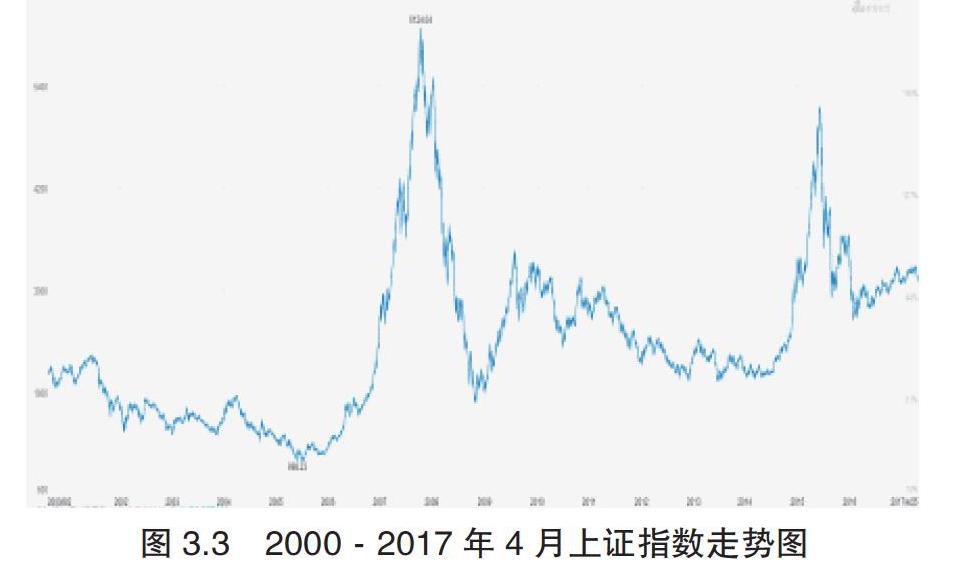

1.我國股票市場的發展歷程。對于我國股票市場的發展歷程及階段,不同文獻及專家學者給出過不同的解釋和意見。有專家認為股票市場的成長可以分為三個階段:分別為初創階段(1990—1992),標志著中國股票市場進入了從小柜臺到大市場的新時期;股票市場的規范和發展階段(1993—2001),政府行為成為影響股市的主導力量,集中統一的監管體制建立,標志著我國證券市場法制化建設步入新階段;第三階段為股票市場的調整與創新階段(2002年至今),主要研究適合于中國國情的特色社會主義市場經濟體系,并結合國外證券市場的經驗發展完善我國市場制度。本文不強制將我國股市的發展歷程進行分段,僅列舉具有代表意義的歷史事件(截至2016年末),并附圖3.1-3.3,代表近16年來我國股票市場變化趨勢,作為發展歷程研究的參考:

2.我國股票市場發展中存在的突出問題。第一,波動性大。由下圖 3.3 可知,上證指數(000001)近15年來收盤點數波動幅度很大。股市的大幅波動容易造成內幕交易頻發以及投機者數量增加,更加吸引短線資金,從而促使長期投資和價值投資者數量減少。反過來看,短線資金量的增加會促進股市波動更加劇烈,從而形成一種市場波動的惡性循環。結果往往會扭曲股市價格體系,導致績優股股價裹足不前,出現大量橫盤現象;虧損股卻得以粉墨登場,借著短線資金的熱度成為“妖股”“莊股”,從而大大增加了股市的投機性,弱化了股市價值發現的功能。波動性越大對于持有資金量少且信息不對稱的中小散戶更容易受到負面影響,增大擁有穩定投資收益的難度。同時,股市波動性大也不利于社保基金,人壽保險基金以及企業年金等長線投資者投資。

第二,新股“三高”現象嚴重。我國股市新股發行存在“三高”現象,即高發行價格、高市盈率、高超募資金。由于市盈率等于新股市場價格/每股收益,在每股收益不變的情況下,發行價越高,發行市盈率越高。在發行量固定不變的情況下,發行價越高,超募資金越高。新股發行的“三高”現象將對新股發行、股市穩定、宏觀經濟平穩較快發展形成障礙。

(二)我國機構投資者的發展歷程與存在的問題

1.我國機構投資者的發展歷程。我國的機構投資者經歷了從無到有、不斷壯大的發展過程,根據各方文獻,本文將我國機構投資者的發展歷程大體分為三個階段:

第一階段:起步階段(1997年以前),20世紀90年代初期我國的證券市場形成,當時并不存在真正意義上的機構投資者。

第二階段:發展階段(1997 —2003),1997年11月,我國第一個全國性的基金管理法規《證券投資基金管理暫行辦法》頒布,使機構投資者步入了發展階段。2000年,中國證監會發布并實施《開放式證券投資基金試點辦法》,揭開了開放式基金發展的序幕。2002年11月,中國證監會與人民銀行聯合發布《合格境外機構投資者境內證券投資管理暫行辦法》,正式引入QFII制度。同年12月,《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》允許社會保障基金投資入市,這也使我國機構投資者的格局初步形成,即以證券投資基金為主體,QFII、證券公司、保險公司、財務公司、信托投資公司等為重要組成部分。

第三階段:壯大階段(2004年至今),2004 年4月31日,國務院發布《關于推進資本市場改革開放和穩定發展的若干意見》 (簡稱“國九條”),明確指出培育和發展機構投資者相關政策的方向,同時也標志著我國機構投資者進入了一個加速發展的新階段。2004 年10 月,《保險機構投資者股票投資管理暫行辦法》允許保險資金直接入市買賣股票。

2.我國機構投資者存在的問題。第一,機構投資者結構不合理。我國的投資群體中,個人投資者占絕大多數,且高度分散,與西方資本主義市場投資者結構中機構投資者占主導地位的現狀截然不同。

第二,機構投資者參與上市公司治理的程度有待提高。在我國股票市場中,機構投資者收益主要來源于股票溢價,卻很少參與公司治理,這不利于績優公司的長期發展。

第三,相比發達市場,我國機構投資者投資技能不足。我國證券市場在市場的成熟度及投資者所受教育與自我保護的程度上均與西方成熟資本市場相差較大。投資技能較為缺乏,風險控制能力也較弱。加之我國市場制度建設和與之配套的法制建設尚處在相對滯后的狀態,市場上違規現象層出不窮,均易對弱勢的中小投資者群體造成投資損害。

二、機構投資者影響股票市場的途徑分析

(一)機構投資者影響股票市場的直接途徑

1.參與新股發行。由于個人投資者很少參與新股詢價,所以導致發行市場中,機構投資者的新股詢價將直接影響新股上市的定價,也對其上市價格有直接的決定意義。一般來說,多個機構參與新股詢價將有利于價格發現并給出合理定價,然而我國由于市場不成熟,新股詢價存在隱患,某些機構故意壓低詢價或利用發行人相關內幕消息,獲得低價的新股網下配售。這種行為會造成其他機構或者散戶投資者的信息不對稱,甚至造成新股上市后暴漲暴跌,價格波動加劇,這不利于提高市場質量反而增加了股市的脆弱性。不過此種途徑的直接影響僅一次有效,新股上市后進入流通市場,機構投資者將通過下文所述的其他途徑影響股價。

2.買賣行為。進入流通市場后,機構投資者對于股價的影響呈現多樣化,其中最典型的屬于買賣行為。由于機構投資者相對于中小投資者而言資金量較大,甚至有時掌握著巨額資金,因此在購買相對流通市值較小的股票時,會對股價產生較大的沖擊,增加股價的波動性,短線資金更增加了投機性。根據股票短期供求理論,當機構投資者出現一致性看多時,會使用大量資金買入股票,導致股票的需求量增大,從而促進股價上升。尤其在牛市階段效果更為明顯,大量買入股票會加劇流動性緊張,更快達到漲停板。相反,在熊市中,如果機構投資者大舉買入股票,會滿足拋售者的需求,增加股市的流動性,一定程度延緩了股價下跌的趨勢。

當機構投資者一致性看空時,會將手頭持有的大量股票拋售,增加了股票的供給,促使股價下跌,尤其在熊市中對于流通市值相對較小的股票效果更為顯著,大量賣出股票造成股價下跌更為明顯,加劇流動性緊張。相反,在牛市中拋售股票提供了流動性,一定程度上延緩股價上漲趨勢。

第三種情況是,若存在眾多的異質性機構投資者,它們的理念、策略、偏好和操作手法不同,他們將在同時期內有的買入,有的賣出,減弱股市流動性風險。

3.持股行為。對于理性的機構投資者而言,在經過相關調查研究,對股票基本面相對看好的情況下,發現其繼續持有的價值之后,便會采取對某只股票大量買入或增持的行為。對于長期投資的機構投資者而言,短線交易或頻繁交易會增加其交易手續費和交易成本,因此他們不會經常改變其投資組合。對于股市而言,機構投資者選擇長期持有優質股票將無疑起到了穩定市場的作用。一方面,持股行為鎖定了股票的部分籌碼,減少了大額的買賣單出現,減小了市場沖擊,且若機構投資者整體持倉不發生大幅變化,將減小股價的波動性。另一方面,機構投資者的持倉意圖也會影響其他中小投資者對于市場的判斷,持股行為穩定軍心,有利于增加投資者的市場信心,其他投資者也不會輕易拋售所持有的股票,從而進一步減少股價的波動率。

(二)機構投資者影響股票市場的間接途徑

1.機構投資者通過參與公司治理影響到股市。如在4.1.3中提到,機構投資者作為長線投資者時持有股票的時間越長,就越有動力參與上市公司的管理和治理,由于投入資金量大,出于自身利益考慮,參與公司治理的積極性也隨之增加。對于機構投資者參與公司治理,首先相對于中小投資者而言,他們持有較大股份,占有較高比例,所以機構投資者在公司內部的投票權會比散戶更有實際意義;其次,通過參與股東大會并提出或否決公司的議案,可以在一定程度上避免公司內部人員利用內幕消息進行舞弊,這也維護了自身作為股東的權利,同時保障了其他中小投資者的利益并優化了公司治理。最重要的是,具有長期投資眼光的理性機構投資者參與公司治理對于上市公司本身也有著長遠的影響,如果提高了管理水平和績效,那么對于二級市場相應股票的價格也有著積極影響。相反,如果機構投資者在持有大量股權的情況下不積極參與公司治理,必然會導致流動性缺失,當其大量賣出時會使股價迅速下跌,嚴重影響其投資收益,并且提高“退出成本”。所以理性的機構投資者會參與公司治理。

2.機構投資者通過股指期貨交易影響到股市。股指期貨是指以股價指數為標的物的標準化期貨合約,雙方約定在未來的某個特定日期,可以按照事先確定的股價指數的大小,進行標的指數的買賣,到期后通過現金結算差價來進行交割。近幾年機構投資者已經成為股指期貨的市場主力軍,通過買入股指期貨促使期貨價格走高從而影響現貨市場的股票價格,相反,如果現貨市場位于高位價格期,在投資者看空后市的情況下,會做空股指期貨,造成股指期貨下跌。同時期貨作為現貨市場的晴雨表,也將影響二級市場股票的價格。

(二)機構投資者行為對股市影響的原因探析

1.機構交易量巨大。交易量巨大明顯改變股票短時間內的供求關系,如果持股比例較大也會影響股市的流動性,使流動性指數下降。更顯著的是,如果在牛市或熊市中,機構投資者的操作趨勢更易相同,會出現一致看漲或做空股票,這也使機構的投資行為對股市的影響解釋力更強。關于流動性指數的方程在牛市中解釋力最高、熊市最低,原因在于機構的羊群效應。

2.機構持股可以促進上市公司提升業績。機構在能夠利用其專業技術優勢和信息優勢選出業績較好的股票同時,也有能力和實力參與公司股東大會并提出建設性意見,也都使股市得以健康成長。機構投資者持股比例越高,上市公司業績更好。

三、主要結論及對散戶投資者的建議

(一)主要結論

首先,機構投資者持股對股票流動性的影響主要表現為負面影響,若機構持股比例提高,流動性指數下降,說明機構持股比例越高,使股票價格上漲 1%所需要的買入金額和使價格下跌 1%所需要的賣出金額的均值將越少。

其次,機構投資者持股對股票波動性的影響為機構持股比例越高,日內波動率越低,即股價的波動性越低,越有利于股市的穩定。

最后,在不同的市場環境中,牛市機構投資者的持股對于股票的流動性影響最大,熊市機構投資者的持股對于股票的波動性影響最大;牛市中業績越好的股票流動性越好,波動性越小,并且相關關系最強,熊市中上市公司業績與股票的流動性關系最不顯著;不管市場情況如何,股票的流動性和股價的波動性均與上市公司的流通市值的相關性高度顯著,結論為流通市值越大,該股的流動性與波動性越強。

(二)對散戶投資者的建議

第一,提高自身對信息的辨認能力

由于散戶很難參與公司治理,且幾乎不會實地調研公司并核實公司公開的信息真實性,所以必須通過提高自身對信息的辨認能力來預防上當受騙。尤其對于當今A股市場頻繁出現類似炒作和熱點的“妖股”來供部分莊家和機構圈錢,散戶更應該注意判斷公司公開信息合理性和實用性,避免被“莊托”誤導成為“接盤俠”。另外在投資時應重點關注上市公司的每股收益、每股凈資產、股價歷史表現、公開的年報等數據,來推導出上市公司的實際投資

價值,不能僅僅憑借媒體宣傳的“或將重組”“或將并購”“營業額或將暴增”等字眼,就確信股價必然飆升,更不能僅憑借股票即將停牌的預示就自信實行“先買進,后等待重大消息公布”的交易策略,這些都不利于提高自身的辨別能力。

第二,培養價值投資理念

股票市場不是“提款機”而是“絞肉機”。不要一味地追求跟莊,夢想一夜暴富,而是應該提高自身選擇股票的能力,多關注上市公司基本面的變化。對于大多數散戶來說,頻繁交易和超短線交易往往會導致虧損,這種頻繁與莊家進行換手不僅增加了手續費,也增大了與莊家博弈的難度。散戶投資者相較機構投資者來說,專業知識少、投資技能較差、資金量和掌握的信息少,所以在心態上需要做出調整,克服急功近利的心理,不追漲殺跌,不跟風隨大流,不迷信小道消息和股評推薦,更應該培養自己的價值投資理念,理性投資自己熟悉的公司股票。

參考文獻:

[1]童元松,王光偉.機構投資者行為對股市的影響研究[D].江蘇:蘇州大學,2016,1-198.

[2]孫英博,戎姝霖.機構投資者參與度對我國股票市場波動性的影響[J].經濟研究導刊,2016(25):62-64

[3]史永東,王謹樂.中國機構投資者真的穩定市場了嗎?[J].經濟研究,2014(12):100-112

張建偉單位:中共蘭州市城關區委黨校;張瀟嶸單位:網易質量保障中心