提升學生創新能力的GIS教學改革與實踐

摘要:?基于大數據時代城鄉規劃專業GIS課程教學改革的相關思考,結合華南理工大學建筑學院十多年來GIS課程及城市規劃設計相關課程協同教學改革的探索,通過積極引介前沿動態、專業課程協同教學、互動教學實踐、創新性綜合實驗等教學改革實踐,對相關教學經驗和教改成果進行系統梳理,探索提升學生創新能力的GIS教學改革實施路徑。實踐表明,相關教改措施對提升建筑類專業學生創新能力和創新復合型人才培養具有良好的效果。

關鍵詞:GIS;城鄉規劃;教學實踐;大數據

中圖分類號:G6420;TU984?? 文獻標志碼:A?? 文章編號:1005-2909(2020)05-0089-07

地理信息系統 (Geography Information System,以下簡稱為GIS)是一門集計算機科學、地理學、測繪遙感、環境科學、城市科學、空間科學、管理科學等為一體的新興學科,應用于城鄉規劃建設領域各個方面,其作為規劃輔助分析工具已得到相關行業的普遍認可。由于不同學科的特點各不相同,在教學安排上應根據不同專業探索適宜的GIS教學模式,并隨大數據時代及社會對人才創新能力的要求,與時俱進逐步調整教學內容和方法。建筑院校的GIS課程教學更要體現其專業特點,注重培養學生的綜合應用能力與創新能力。

數字化時代的城鄉規劃教學要求學生具有將所學的各類知識相互滲透、移植、融會貫通的綜合能力,因此,在保持規劃設計知識和技能訓練方面傳統優勢的同時,應積極探索新的教學模式與方法。同濟大學吳志強院士認為,人工智能應用是城鄉規劃學科的時代標志性變革[1],東南大學王建國院士提出,應從理性規劃的視角看城市設計發展的四代范型[2]。近20多年來,在

智慧城市、移動互聯網及人工智能日益發展的背景下,數字技術正在深刻改變城鄉規劃的專業認識、工作流程和實操方法,如果順勢而為,適時而恰當地運用數字技術,未來的建筑設計、城鄉規劃等領域可能會產生革命性的躍升。因此,建筑、城鄉規劃及風景園林專業相關課程教學也應順應時代潮流,積極探索創新人才培養的多元化路徑。

筆者在華南理工大學建筑學院承擔GIS及城鄉規劃設計相關課程的教學工作,執教多年來一直努力探索建筑院校城規專業學生學習特點,并基于應用與創新能力培養持續開展GIS課程教學改革,探索有限課時內如何更好地將GIS課程基本理論知識和實踐應用緊密結合,全面增強學生獨立思考和應用創新的能力,謹以此文拋磚引玉,和業內同行進行交流。

一、城鄉規劃專業GIS課程教學創新的思考

對于城鄉規劃專業GIS課程或與新技術應用相關的教學改革,國內高校不少同行從多個角度已展開各類創新實踐探索。例如,清華大學龍瀛[3]

提出數據增強設計(DAD)這一規劃設計新方法,以定量城市分析為驅動,通過數據分析、建模、預測等手段,為規劃設計的全過程提供調研、分析、方案設計、評價、追蹤等支持工具,東南大學楊俊宴[4]結合教學和研究實踐歸納大數據研究的3個層次,提出動、靜、顯、隱4種城市大數據的應用范式,廈門大學李淵[5]建議以課堂教學、創新創業項目訓練、實踐教學“三位一體”教學體系逐步取代傳統教學模式,南京大學甄峰、秦蕭[6]團隊探討多源數據支撐下的城市規劃主要內容與數據應用方向,福州大學李苗裔[7]結合傳統城鄉規劃流程,以規劃數據生命周期的視角構建一套數據驅動的城市規劃新技術支持框架等。

建設世界一流大學和一流學科(簡稱“雙一流”建設)是建設高等教育強國和實現人力資源強國戰略的必然選擇和重要舉措。中國教育學會第八屆理事會會長鐘秉林指出,現代本科教育不僅是一個獨立的辦學層次,其自身也在發展中逐步形成了由多種人才培養類型(如學術型、應用型、復合型等)組成的教育體系,以適應經濟社會發展對本科人才的多樣化需求和社會公眾對本科教育的個性化選擇[8]。因此,本科階段的學生科研能力培養越來越受到重視。隨著大數據時代和GIS 技術的發展以及社會對城鄉規劃畢業生創新實踐能力的要求,探索面向城鄉規劃專業GIS課程教學創新實踐模式是一項意義深遠的研究課題。城鄉規劃是個復雜而綜合的系統,是對建設項目的引導和控制,是對城市建設和發展的有效指導和調控,其教學體系的與時俱進也是整個行業發展中至關重要的一環。在當前城市轉型發展和大數據的新形勢下,城鄉規劃被賦予更加豐富的內涵,新的教學體系能否科學合理地引導學生逐步學習科學規劃的方法,需從工具理性和價值理性兩方面進行考量,需要多學科的介入和交融,因此,更需要在理論創新和教學改革方面給予更多的關注和支持。

伴隨全社會不可逆轉的信息化進程,數據獲取的成本和門檻不斷降低,數據時代的核心并不是如何積累數據,而是如何使用數據,這也將成為城市規劃轉型與變革的一個關鍵支點[9]。盡管近年來各類城市大數據研究取得突出成績,但大數據在城鄉規劃教學和設計實踐中的應用還在探索中,正如東南大學楊俊宴指出的“應避免技術至上的傾向”,社會需要真正應用大數據對城市規劃本身進行更多的深度研究,充分利用大數據分析解決城市大問題。因此,面對當前大數據時代的沖擊,地理空間大數據的急劇增長帶來GIS領域的變革,相應的教學體系也應積極做出響應,高等教育層面則應多方協同,探索培養創新人才的多元化路徑。筆者結合多年教學改革經驗,從以下3個方面提出教學改革的思考和建議。

(一)注重方法論課程,積極主動完善人才培養方案

城鄉規劃作為一級學科,人才培養方案是專業建設發展的總綱,需詳細規定專業人才的培養目標、學習要求、專業課程體系、本科課程教學安排等內容,因此,人才培養方案制訂得科學與否直接影響人才培養質量。在保證傳統設計課程基本功訓練的同時,應積極納入方法論相關課程,如社會調研方法、空間認知、統計分析等。在維持和延續傳統設計課的前提下,加強創新創業類課程建設、前沿動態專題講座等。

(二)理論與實踐結合,重視課堂教學創新思維的培養

GIS本身作為一級學科,其理論知識體系龐雜,對于建筑院校學生來說,GIS學習有一定困難,因此,理論部分和上機實踐環節的合理分配尤為重要,需結合各建筑院校課程體系的特點量身定制。關鍵的一環是培養學生的邏輯思維能力,將創新方法與專業知識充分融合,引導學生積極主動展開相關思維訓練,結合大數據時代的新特點,學生自己采集數據和處理數據,并注重數據分析的邏輯,分模塊學習核心技能,學以致用,以應用操作為主,逐步提升學生的創新能力。

(三)鼓勵學生參與課外科研,培養創新精神

實踐教學具有單純課堂教學不可替代的獨特功能,ArcGIS是一個龐大的軟件,需結合應用實踐方能逐步掌握,因此,建筑類院校GIS課程教學目標主要是引導學生了解GIS并逐步領略GIS空間分析的強大功能,從而引發學生學習興趣,調動其主觀能動性,結合課外科研課題或工程實踐活學活用,全方位培養學生的創新精神。

二、華工建院的GIS課程教學改革實踐

華南理工大學建筑學院的GIS課程已持續開設20多年,結合城市規劃專業評估要求一直設置為城規專業核心課程,并同步設置為風景園林專業必修、建筑設計專業選修課。筆者自2003年以來一直承擔GIS課程教學工作,并同步講授城市設計概論、總體規劃、畢業設計等相關設計類課程,近年來結合學界、業界大數據研究的最新發展,

更新和調整相應教學內容,主要從以下五方面開展教學改革。

(一)積極開展行業前沿動態引介工作

結合2017年學院一級學科教學大綱調整,在原有GIS課程中補充空間句法、大數據分析、統計分析等相關內容(見表1),引導學生學習最新的前沿知識,逐步學會從三維空間形態和四維時空的角度深入思考城市規劃相關問題,拓展設計思路。空間句法相關調研要求及分析思路本身是對傳統規劃設計教學模式的補充,結合GIS強大的三維建模功能可以實現可視化規劃設計推導過程。

實際教學操作中,結合學術會議的主題報告推介、相關文獻、自媒體公眾號及項目實踐介紹,關注最新研究動態,積極邀請具有量化分析專長的教師或校外專業人士開設講座,拓寬GIS課程內容的廣度和深度,拓展學生視野,并啟發學生在后續學習中進行創新思考。

(二)結合設計類課程開展協同教學

以GIS課程(大三下學期)實驗教學環節為主要實施途徑,和后續相關課程建立緊密聯系,如城市地理學、城市設計概論、規劃設計一/二、規劃設計三、畢業設計華南理工大學城鄉規劃設計專業培養原為“3+2”模式,即規劃設計類課程主要安排在大四、大五學年,2017級本科之后調整為“25+25”模式,規劃設計類課程整體前置。等。作為規劃設計課程組教師,在GIS課程教學過程中與其他設計課教師保持密切聯系和合作,合理調整教學內容和節奏,逐步引導學生重視并學習各類數據調研和采集方法,學習將調研數據轉化為理性分析的過程思維模式,同時反饋到其他相關設計類課程教學并形成良性循環。實驗數據不再局限于以前GIS實習教程配套的理想化實驗數據,而是逐步培訓學生將實地調研材料進行有效組織并構建空間信息數據庫,結合GIS和空間句法等集成分析,真正活學活用,學以致用。

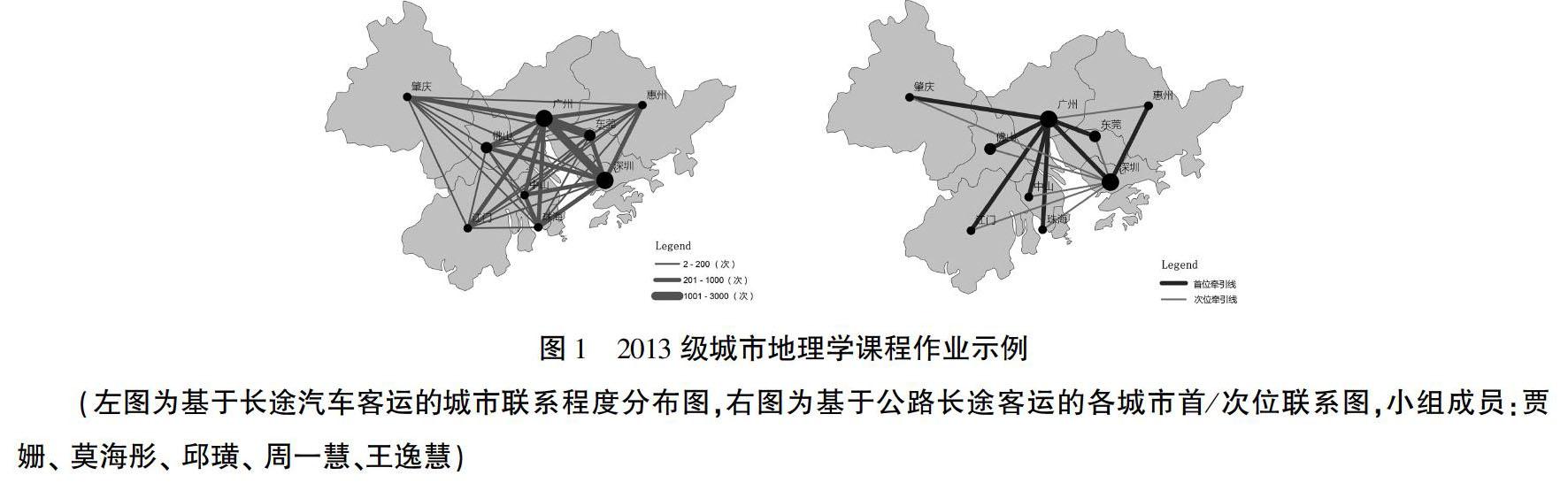

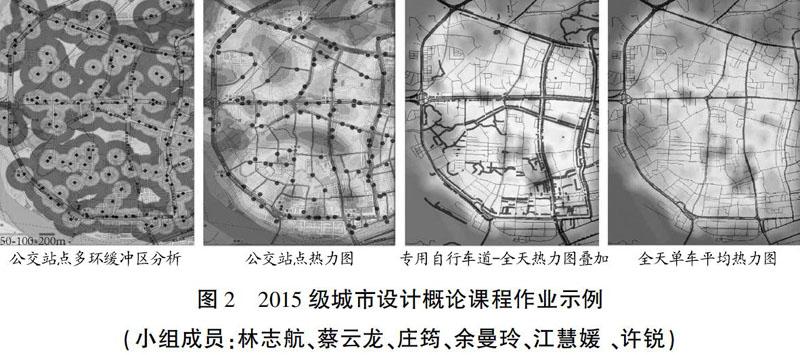

此外,GIS課程考核方式以考查為主,其設置和作業提交也預留一定彈性,盡量錯開設計草圖、正圖作業提交時間,并鼓勵大三學生將相關專業課程融會貫通,教學實驗內容緊密結合其他專業課程。大四及后期的設計類課程則積極鼓勵學生應用前期所學GIS技術加強方案分析的科學性,GIS課程教師提供課內外義務指導。例如,在2013級城市地理學課程中,嘗試利用GIS分析基于公路長途客運交通聯系所形成的城市聯系網絡結構(圖1),在城市設計概論課程中,筆者作為授課教師穿插介紹調研方法及大數據分析手段,同時也鼓勵學生結合這些調研數據和GIS課程貫通應用。不少學生充分結合調研數據輔助城市設計調研分析,如圖2所示,該小組通過廣州市荔灣區的共享單車騎行數據分析居民騎行行為的時空特征,再結合POI(Point of Interest,興趣點)交通設施數據進行GIS疊加分析,結合實地調研觀察老城區騎行空間現狀和存在的問題,在此基礎上提出騎行設施改進建議。

(三)引導學生主動融入互動教學

首先,GIS考核方式從以前閉卷考試調整為分專題考查的方式,并逐步結合開放性選題調整綜合能力培養方式,通過提交上機實驗作業的方式,結合課內外互動的情況,開展學生能力和態度的綜合考核。這種方式避免學生死記硬背相關知識點,而將側重點放在動手實踐和創新思考環節。從給定選題到鼓勵學生自主選題,與GIS建庫分析充分結合,學生提供新的思路,為以后應用奠定基礎。如果學生同步其他課程題目進行拓展應用,且應用得恰到好處,則成績考核應給予相應鼓勵,具有明顯的互動效果。

其次,積極引導學有余力或計算機基礎較好的學生主動參加上機實驗教學。早期采用學生自愿報名的方式,篩選少數學生提前練習,輔以教師單獨指導的方式,將上機實驗的操作步驟制作成視頻文件上傳至班級群共享,同時穿插講解學生提前練習中遇到的疑難困惑,取得了較好的效果[10]。后期逐步將該教學方法優化完善,上機環節啟動之初教師總體介紹整個學期的上機實習安排及考核重點,并結合前幾年總結的上機疑難點進行針對性講解,將整個學期的上機實驗內容串講一遍,再請具有熱情和實力的學生做上機助教,安排其提前熟悉每次實驗課程的操作步驟并上臺演練,教師則結合相關原理同步介紹,并鼓勵學生以互助小組的方式增加討論式學習。一般計算機能力較好的學生很快掌握了操作步驟,相互討論也可以快速掌握學習內容,輔以教師的補充講解,加深學生對ArcGIS軟件相關命令和工具的理解。

(四)重視創新型綜合實驗環節

實驗教學在本科階段學生的創新意識、創新思維和創新精神培養中具有舉足輕重的作用, 創新型綜合實驗是提高教學質量的有效途徑。近年來,筆者通過開展創新性實驗進行上機考查,3個板塊的主題分別為:GIS專題分析圖制作、GIS輔助復雜地形分析、創新型綜合實驗環節,考核分數比例為20%、20%、50%(另加10%為考勤及課堂表現分數),其中第三個環節作為這門課程成績考核的重點,且考查作業的設置每年更新,緊跟當前研究熱點,引導學生對熱點城市規劃問題的關注。

其中,創新型綜合實驗在強調考核綜合能力之外,選題設置有一定彈性,是開放性的,要求必須包含GIS建庫和空間分析,在此基礎上鼓勵學生主動提出有新意或創意性的主題。如前所述,將GIS課和其他專業課程的融會貫通作為主要考核要求,鼓勵學生應用GIS和空間句法軟件獨立分析相對簡單的規劃實際問題。

(五)鼓勵課外科研和可持續性創新學習

培養學生創新能力和實踐能力是高等院校素質教育的主要目的, 鼓勵大學生參加各種科技活動是實現這一目的的主要途徑[11]。因此,鼓勵可持續性創新學習是大學本科教育的重要環節。

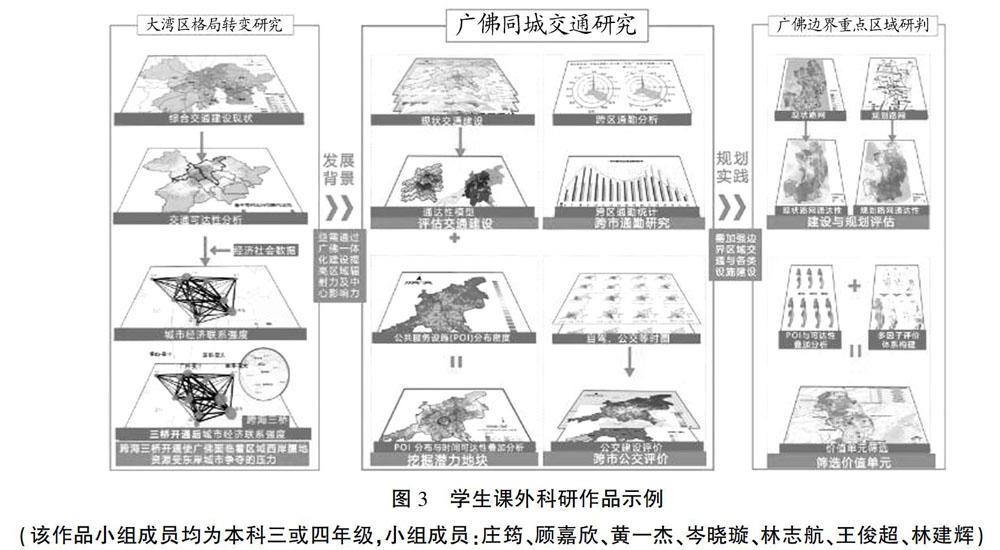

結合學校本科階段的課外科研教學安排,吸納和指導學有余力的優秀學生積極參與全國大學生挑戰杯競賽、國家大學生創新計劃、百步梯計劃、SRP(學生研究計劃)等課外科研,發揮高低年級和優秀學生的傳幫帶作用,提升學生整體的應用創新能力。如圖3所示,2015級GIS課程綜合性實驗作業采用開放式選題

鼓勵學生關注規劃熱點話題,其中一組學生選擇在粵港澳大灣區格局下引入GIS和大數據分析看廣佛同城化交通發展,具有較好的選題視角,后期在教師指導下小組成員繼續深化研究,結合GIS和大數據分析跨海大橋開通后粵港澳大灣區城市群經濟聯系度的變化,并基于大灣區空間格局改變的背景,研究廣佛交通一體化建設,結合POI大數據對公共服務設施分布格局進行疊加分析,其成果獲得第十五屆挑戰杯大學生課外學術科技作品競賽省級特等獎。

學校教學計劃從2015年開始作了較大調整,GIS課程從原來的大四學年前置到了大三下學期,因此,對學生來說在本科階段可以有更多時間和機會參與持續性創新學習和課外研究。筆者為五年級設計課教學組核心成員,在講授大三專業理論課程的同時,緊密結合總體規劃教學、畢業設計教學等環節,有意識地引導學生在后期專業課學習中主動應用新技術新方法,鼓勵有計算機專長的學生開展相關專題研究,結合機器學習、Paython語言實現GIS二次開發等,拓展GIS在傳統規劃設計領域的深層次應用,每年本科畢業設計都涌現出一批創新的研究成果并獲得好評。如圖4所示,2014級學生以廣州老城區為例,結合百度軌跡大數據,通過數據建庫、數據校正、建立時空索引等,識別移動對象的駐留點和POI信息匹配,除結合GIS和大數據分析,還結合計算機編程,使用kepler.gl工具包實現網頁數據交互和可視化分析。

三、結語

“雙一流”高校的人才培養重點在創新能力培養。本科生教育不僅要注重創新能力的培養,更應注重可持續創新能力培養。通過教學改革,激發學生的學習動力, 提升學生的創新能力。可持續創新能力是學生畢業后工作、科研方面創造力的持續體現,而可持續創新能力的產生離不開創新基礎、創新意識、創新思維的共同作用。

地理信息系統課程為建筑院校的城市規劃、風景園林專業課程學習提供了良好的平臺,其強大的地理空間分析能力和融入專業數據的應用需求,可作為各科目的貫通紐帶,和新的教學體系銜接,逐步融入數理統計相關基礎理論知識和上機操作,為培養學生創新性科研能力奠定基礎,提升學生實踐能力和創新能力,為社會培養復合型優秀人才。

參考文獻:

[1]吳志強.人工智能輔助城市規劃[J].時代建筑,2018(1):6-11.

[2]王建國.從理性規劃的視角看城市設計發展的四代范型[J].建筑設計管理,2018,35(1):7-11.

[3]龍瀛,沈堯.數據增強設計——新數據環境下的規劃設計回應與改變[J].上海城市規劃, 2015(2):81-87.

[4]楊俊宴.城市大數據在規劃設計中的應用范式:從數據分維到CIM平臺[J].北京規劃建設,2017(6):15-20.

[5]李淵,林曉云,邱鯉鯉.創新實踐背景下的城市規劃專業地理信息系統課程的教學改革與思考[J].城市建筑,2018(15):120-122.

[6]秦蕭,甄峰.數據驅動的城市規劃科學化探討[J].南方建筑,2016(5):48-55.

[7]李苗裔,王鵬.數據驅動的城市規劃新技術:從GIS到大數據[J].國際城市規劃,2014,29(6):58-65.

[8]鐘秉林.一流本科教育是“雙一流”建設的核心任務和重要基礎[J].中國高等教育,2017(19):16-17.

[9]李棟.規劃變革下一程:從數據驅動到算法驅動[J].北京規劃建設,2017(6):4-10.

[10]王成芳.城市規劃專業GIS課程實驗教學改革與探索[J].高等建筑教育,2012,21(2):110-114.

[11]張延利.以“挑戰杯”為平臺拓展學生培養新途徑[J].中國科技信息,2007(23):279-280.

Reform and practice of GIS teaching for improving students innovative ability

WANG Chengfang

(School of Architecture; State Key Laboratory of Subtropical Building Science,

South China University of Technology, Guangzhou 510640, P. R. China)

Abstract:

Based on the thinking of GIS course teaching reform for urban and rural planning major in the era of big data, combined with the exploration of collaborative teaching reform of GIS courses and urban planning and design related courses in the School of Architecture of South China University of Technology for more than ten years, relevant teaching experience and teaching reform achievements are systematically sorted out through introducing the teaching reform practice of frontier trends, collaborative teaching of professional courses, interactive teaching practice and innovative comprehensive experiment, and implementation path of GIS teaching reform to improve students innovation ability is explored. The teaching practice shows that relevant teaching reform measures have a good effect on improving the innovation ability of students majoring in architecture and the cultivation of innovative compound talents.

Key words: GIS; urban & rural planning; teaching practice; big data

(責任編輯 周 沫)

修回日期:2019-11-20

基金項目:

華南理工大學2019年教改重點項目;華南理工大學2020年探索性實驗項目;國家自然科學基金項目(52078217);廣東省自然科學基金項目(2018A030313417)

作者簡介:

王成芳(1978—),女,華南理工大學建筑學院副教授,博士,亞熱帶建筑科學國家重點實驗室研究人員,注冊城市規劃師,主要從事城鄉規劃新技術應用、城市更新、TOD等研究,(E-mail)cfwang@scut.edu.cn。