門德爾松鋼琴作品中的歌唱性

——以兩首《無詞歌》作品Op.30 No.6和Op.38 No.4的音樂分析為例

歐懿蔓

湖南涉外經濟學院音樂學院

門德爾松作為浪漫主義的重要代表人物,他在音樂風格上追求創新,從不同的民族、不同的地域、不同的國家的音樂中汲取精華,使自己的作品充滿了詩情畫意和浪漫情趣。

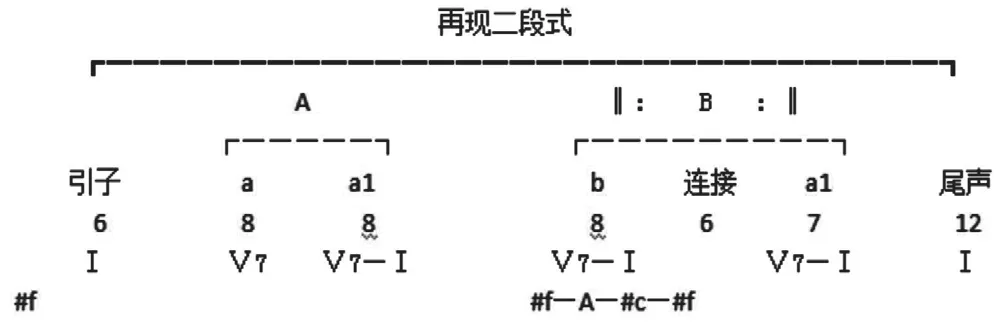

一、《威尼斯船歌》Op.30 No.6

《威尼斯船歌》是門德爾松《無詞歌》中的一首鋼琴小品,音樂結構為再現二段式 ,前有引子、后帶尾聲。樂曲為#f小調,6/8拍子,整個音樂抒情寧靜,優美如歌。曲式結構圖如圖1所示。

圖1

樂曲的開頭是6小節的引子,調性為#f小調,提出主題材料中的特征節奏音形,暗示音樂的主要性格,引入主題部分,并且讓音樂一開始就洋溢在詩情畫意的情緒之中。

第一部分A段,是一個方整性的樂段結構。由兩個8小節的平行關系的樂句構成,兩句的前半部分完全重復,音樂材料十分集中、統一。作為主題的最初呈示部分,該樂段在單一的#f小調中陳述,第一句以屬和弦作半終止,第二句最后停在主和弦上完全終止結束。整段音樂曲調優美、材料單一,結構方整,調性、和聲清晰明確,充分體現了呈示性、穩定性段落的寫作特點。

第二部分B段,是A的對比段,也是由兩個主要的樂句構成。第一句中句8小結,是一個模進結構的句子。開始的兩小節動機,由A段材料的下四度引伸而成,隨后音樂向上模進發展,力度漸增,引向高潮。調性在#f小調—— A大調—— #C大調上展開發展,最后停在#C大調主和聲(即主調的屬和弦)上半終止。這樣使中句的音樂顯得零碎、動力化強、不穩定,與呈示段A段形成明顯的對比。第一句之后是一個6小節連接句,用一個波漣似的長顫音和下行音階作為音區過渡,又回到首段下句的曲調,再現首段下句,使音樂前后呼應,使B段與A段在對比中又得到統一。樂段整個反復一遍后進入尾聲。

音樂的最后是一個長達12小節的結尾部分(尾聲),右手交替演奏和弦與顫音,是對樂曲主要音調的總結、回顧。和聲上通過反復終止后,重復出現主和弦,聲音漸漸地減弱,仿佛船兒已經遠去,余音尚在人們耳邊回蕩,造成穩定、收束的終止感,結束全曲。

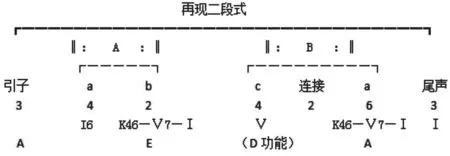

二、《無詞歌》Op.38 No.4

樂曲是門德爾松創作的《無詞歌》中的一首鋼琴小品,音樂結構為再現二段式,前有引子、后帶尾聲。樂曲主要調性為A大調,4/4拍子,整個音樂委婉寧靜,優美如歌。曲式結構圖如圖2所示。

圖2

音樂從3小節的引子開始,用A大調的I—VII7/V—V—I和聲為材料來肯定樂曲的主要調性A大調,并暗示音樂的主要性格,引出主題。

第一部分由兩個重復關系的樂段構成。開始樂段是一個4+2的并置型非方整性結構。第一句(a材料)A大調,4小節,最后停留在A大調的主六和弦上;第二句2小節,用新材料(b)寫成,在A大調的屬調E大調的主和聲上開放終止,形成了一個倒裝式主屬呼應的開放樂段。接著樂段重復一遍,重復樂段的開始和最后的終止與前段完全一致,只是第一句的結束稍有變化(離到了b小調)。

第二部分是第一部分的對比樂段,樂段由兩個樂句構成。第一句中句,4小節。旋律先是持續大跳后又回到級進進行,調與和聲圍繞在A大調的屬功能上,從屬持續音開始,最后結在屬和聲上半終止,不穩定的功能性和零碎音樂語言與A段形成了明顯對比。中句之后是一個2小節的連接,由再現句的材料(a)低五度向上引發,引出樂段的下句再現句,再現句是首段第一句同頭異尾的再現,將原來的4小節樂句擴充成6小節的樂句,最后收攏結束在主調A大調主和聲上結束,從而使音樂在對比中又得到統一。

樂曲的最后是一個3小節的尾聲,運用了引子的材料。這樣不但突出了主功能的穩定特點,造成穩定、收束的終止感,結束全曲,也形成了首尾呼應的鑲邊三部性的特點,加強了樂曲的統一性。

三、鋼琴作品中的歌唱性

通過對門德爾松《無詞歌》中的這兩首作品的分析可以看出,他非常注重音樂的流暢性和優美的畫面感。

①在曲式結構方面:兩首作品都采用了再現二段式的曲式結構進行創作,這也是眾多聲樂作品中常用的結構。再現二段式的曲式結構篇幅不長,但是結構完整、短小精悍。特別是中句的出現,不僅給樂曲帶來了不同的變化,又將整個樂曲推向了高潮。再現句的出現又將樂曲的主題重新呈現,使樂曲首尾呼應,像歌唱般陳述,形成了穩定的收束感。

②在和聲進行方面:兩首作品的調性單一,都是圍繞一個主調發展進行。和聲的進行清晰明了,多采用屬和弦到主和弦的進行。即使在中句會有一些變化,和聲進行會顯得零碎、不穩定,但是最后的結束總是采用終止式穩定的收束。旋律在進行時,和聲的排列在音域上也有所構思,采用的大都是中音聲部的音域,仿佛就是為了人聲歌唱而作。

③在旋律織體方面:兩首樂曲都是采用主調音樂的寫法來進行創作,樂曲的旋律優美動聽。《威尼斯船歌》Op.30 No.6主要采用了分解和弦式的織體,用搖櫓般的節奏音型精確地描繪了船歌的音樂形象。《無詞歌》Op.38 No.4采用了伴奏式的織體,旋律既像流水般柔和,又像波浪般起伏婉轉,充滿了歌唱性。