教學相長 思行并進

摘 要:幼兒園開展豐富多彩的體育活動,來發展幼兒的基本動作,培養幼兒的良好品質。教師在設計健康教學活動時要把握好以下幾點,在選擇內容時要思考教學活動的有效性;在制定健康教學活動目標要把握好動作技能的發展價值和幼兒的年齡特點;在環節設計上要有梯度;要把握好活動的運動密度與負荷;正確看待健康活動中的“挑戰”。使幼兒在基本運動能力的學習過程中呈現出動態性,在與環境和任務的共同作用中,發展出良好的運動模式。文章以大班體育活動《爬來爬去的蜘蛛》為例,剖析集體教學中教師的思考,共同探尋健康教學活動的有效性。

關鍵詞:大班;體育活動;爬

幼兒園體育教育教學活動是教師有目的、有計劃地對幼兒實施各種能夠促進幼兒身心健康的活動。《綱要》指出:“體育是促進幼兒全面發展的重要手段,開展豐富多彩的戶外游戲和體育活動,用幼兒感興趣的方式發展基本動作,培養幼兒良好的意志品質,使他們在快樂的童年生活中獲得有益與身心發展的經驗。”《指南》也有提到,幼兒階段是兒童身體發育和機能發展極為迅速的時期,也是形成安全感和樂觀態度的重要階段。發育良好的身體、愉快的情緒、強健的體質、協調的動作、良好的生活習慣和基本生活能力是幼兒身心健康的重要標志,也是其他領域學習與發展的基礎。

一、 健康教學中的“思”

(一)基于活動來源的思考

活動來源也就是常說的設計意圖,一個好的活動來源,往往不是憑空想象出來的。筆者認為活動來源的方式往往有兩種:第一種方式從理論出發,選擇適宜的教學內容;第二種方式從幼兒感興趣的事物出發,挖掘有價值的學習內容。但不管哪一種活動來源的方式,都需要去思考集體教學的有效性。以《爬來爬去的蜘蛛》活動來源為例,就屬于第二種活動來源方式。

活動來源案例:

在一次組織幼兒室內游戲的時候,筆者發現幼兒出現了各種“爬”的動作:最常見的手膝著地、手腳著地、屈伸爬、不同方向地爬,其中就有一個幼兒出現了仰撐爬——手腳著地,肚子朝上爬。其他的幼兒紛紛開始模仿,并有幼兒說道:“這樣爬起來就像一只小蜘蛛。”

在發現孩子的興趣點之后,筆者帶著一個思考:這樣的一個動作,需要用一個集體教學來開展嗎?也就是教師需要去思考集體教學的有效性。

基于上述的情況再回歸到理論,從幼兒的運動能力層面來講,爬行屬于幼兒身體移動的一種形式。因為它具備身體移動必須要具備三個特征:行進、身體控制和適應。而仰撐爬不同于其他的爬行方式,它屬于反人體協調動作。而對于大班幼兒來說,他們的身體移動能力已經處于身體姿勢控制、平衡系統成熟、協調能力逐漸增強的階段。因此,一個反人體協調的動作,對于大班幼兒來說是有挑戰的,是有助于幼兒向更好的協調性、更優美的姿勢方向發展的。所以幼兒出現的這個動作,是有意義的,是需要一個集體活動來支持的。

(二)基于活動目標的思考

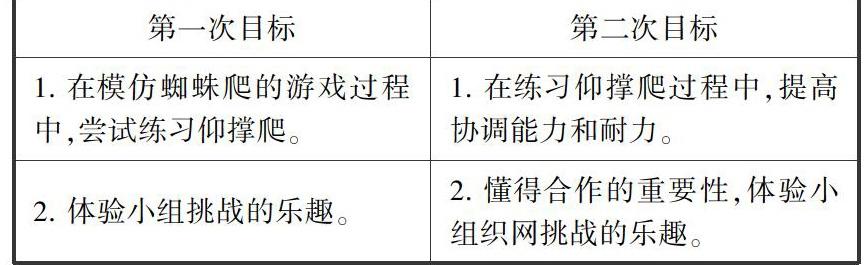

在制定健康教學活動目標時,筆者認為往往需要思考兩個方面:一方面要體現仰撐爬這一動作的發展價值;另一方面是對大班幼兒年齡特點的把握。以大班健康活動《爬來爬去的蜘蛛》為例,可以對比看看調整前后的目標:

從調整后的目標中可以一目了然,這個教學活動的動作技能發展:仰撐爬。仰撐爬對幼兒的運動能力發展:身體控制、身體協調;對幼兒的運動素質發展:耐力。此外,結合大班幼兒年齡特點,在學習品質上發展幼兒合作能力,情緒情感上讓幼兒體驗游戲快樂。

二、 健康教學中的“行”

這里所謂的“行”,其實就是指健康教學活動設計好之后的調整。一個好的健康教學活動一定不是一次成型,它的背后必然經歷了反復的琢磨和研修。在研修的過程中,需要注意以下幾方面的調整。

(一)基于活動環節的調整

在設計和指導教學活動時,教師要建立教學活動過程中的梯度意識,教學一定要重視幼兒的個體差異,就可以使活動環節循序漸進、自然流暢,環環相扣,真正體現因材施教。仍以大班健康活動《爬來爬去的蜘蛛》為例。

活動環節調整案例:

最初的活動環節設計很簡單:

1. 小蜘蛛練習爬:讓幼兒嘗試先在空地上進行仰撐爬,隨后教師對動作進行經驗梳理,再讓幼兒再次在空地上爬行,進行一次動作的鞏固。

2. 小蜘蛛爬網:組織幼兒連續爬過三片蜘蛛網,隨后教師對爬網時動作的要點進行經驗梳理,再讓幼兒再次過網鞏固。這時的網,是把網片架在兩張教師坐的大凳子上的,所以網片的高度是統一的,幼兒也無法調節。

這就是最開始的環節設計,看似很流暢,但經過試教,可以發現許多的問題:

1. 捉蟲子吃的環節,幼兒務必會用手去拿一個蟲子,這時候三支手支撐,支撐不住,反而不利于幼兒動作的練習與發展。

2. 基于第一個問題,環節上沒有層層遞進,反而是平行倒退。

于是基于這幾個問題,在大家的研討下,筆者做出了以下調整:

1. 去除了幼兒捉蟲子的游戲環節。

2. 把同一高度的蜘蛛網調整為幼兒可以自己來調整高度的蜘蛛網。

調整之后發現,其實“科學、系統”“自主、自由”,可以很好地結合,這兩者是互不干擾的,而是相輔相成的,一個好的環節設計,必定是這兩者的有機結合。

(二)基于運動密度與負荷的調整

體育活動中,教師是否能有效組織和調節幼兒的運動負荷往往直接關系到體育活動是否成功,是否能夠達到促進幼兒體質健康的目的。適宜運動負荷的刺激下,幼兒機體對練習負荷發生適應性變化,體能提高,體質增強。反之,過度負荷下機體將出現劣變現象,嚴重地傷害幼兒。仍以大班健康活動《爬來爬去的蜘蛛》為例。

運動負荷調整案例:

之后的活動中,我們再次發現問題:

從活動開始嘗試在空地仰撐爬——再次在空地上仰撐爬——連續仰撐爬爬過三片蜘蛛網——挑戰織網第一次——挑戰織網第二次。

我們可以數一數,幼兒在活動中一共進行了至少五次仰撐爬。而在試教過程中,我們也的確發現,幼兒到最后并不是動作做不到位,而是手支撐不住了。

基于上述案例,我們注意到這個活動的運動密度、運動負荷以及我們需要來預判并避免這個活動中可能會出現的運動損傷。

因此,我們做出調整,去除幼兒再次在空地上仰撐爬的次數,給予幼兒更多自主挑戰的機會。其次,活動最開始的熱身也尤為的重要,為了避免運動損傷,在這個活動當中,我們針對幼兒的四肢、手腕、腰腹進行重點的放松。

(三)基于活動挑戰性的調整

在體育教學活動的設計上,教師從幼兒的主體地位出發去設計教案,要有一定的“挑戰性”,由難而易,層層推進活動的開展,這樣整個活動才富有挑戰性,能讓活動達到一個高潮,在幼兒習得技能的同時,感受到成功的喜悅。

但在健康教學活動中關于挑戰性的問題筆者想說的是,一定是基于以上兩點,環節設計和運動負荷合理的情況下再來考慮的。要正確地看待在健康教學活動中的挑戰,挑戰不是一味地增加難度和運動強度。它要求教師要深入了解幼兒運動能力的水平,并在活動環節逐步遞進的前提下提出目標要求,層層深入。

活動挑戰性調整案例:

首先,發現第二個環節連續爬過三個蜘蛛網,幼兒是魚貫式通過,先通過的幼兒到最后幼兒通過的時間很長,而這只是一個過渡、鞏固練習、分隊的環節,沒必要這么長的時間,于是調整為通過一片就能拿取“絲囊”。其次,想讓活動有一個高潮,也能讓幼兒感受到集體挑戰的那種成功感,于是在活動的最后環節,設計了把三個網片都連接在一起,一起挑戰一次。但在網片的連接方式上有兩種方式:第一種網片連接方式:將網片的長連在一起,距離較長。第二種網片連接方式:將網片的寬連在一起,距離較短。最終,根據幼兒在活動中的表現來確定,認為第二中連接方式既富有挑戰性,又不會造成過度的運動負荷。

基于上述案例,再來看現在的環節,小蜘蛛練習爬——小蜘蛛過蜘蛛網——小蜘蛛織網(分組挑戰兩次)——小蜘蛛集體挑戰。增加了最后集體挑戰的環節,所以簡化了第二個過蜘蛛網的環節,就是為了在增加挑戰性的同時,要把控好活動的運動密度。

最終,來看整個活動的環節是層層遞進的,運動負荷合理,并富有挑戰性:1. 從運動環境上來看,幼兒需要從空地——較高的網片——較低的網片——較低、較長距離的網片來進行轉換和適應。2. 從運動負荷角度來看,幼兒的心理負荷層層遞進,從空地到網片的轉變,幼兒在爬行時的注意力是完全不一樣的。幼兒一直在活動中挑戰和適應新的環境。

參考文獻:

[1]張瑩,鄭秀英,袁朝霞.幼兒園體育活動中運動負荷的調控研究[J].青少年體育,2015(1):43-45.

[2]楊秀玲.幼兒園體育教學活動設計的幾點建議[J].中外交流,2017(3):55.

[3]陸克儉.正確看待幼兒體育活動中的“挑戰”[J].幼兒教育,2013(1):54-55.

作者簡介:

孫靜,江蘇省蘇州市,江蘇省蘇州市吳江區鱸鄉幼兒園教育集團越秀園區。