多元教學(xué)策略開啟“高峰體驗(yàn)”

【摘要】高峰體驗(yàn)(Peak experiences)是一種情緒體驗(yàn),即每個(gè)人在生命中感受到一種發(fā)至心靈深處的顫栗、欣快、滿足、超然的的特殊經(jīng)歷,由此獲得的人性解放,心靈自由。為了更好更有效地進(jìn)行音樂教學(xué),我嘗試根據(jù)不同的音樂內(nèi)容因材施教,靜(用心聆聽)——?jiǎng)樱ㄗ髌繁磉_(dá))——交互(課堂探究)——共鳴(交流探討),以便更好地調(diào)動(dòng)學(xué)生的興趣,積極發(fā)揮學(xué)生的主體能動(dòng)性,讓學(xué)生能真正用心感悟音樂,在音樂中獲得各種豐富的音樂體驗(yàn)、情感感知和藝術(shù)表現(xiàn),從而開啟學(xué)生在音樂中的高峰體驗(yàn),更有效地完成音樂教學(xué)的價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】高峰體驗(yàn);聆聽;實(shí)踐;共鳴;探究

【中圖分類號】G633.6? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 【文章編號】1002-767X(2020)22-0187-03

【本文著錄格式】王芝君. 多元教學(xué)策略開啟“高峰體驗(yàn)”[J].北方音樂,2020,11(22):187-189.

美國著名心理學(xué)家馬斯洛獨(dú)創(chuàng)高峰體驗(yàn)(Peak experiences)的概念,即每個(gè)成功人士人生命中曾有過的一種特殊經(jīng)歷,感受到一種發(fā)至心靈深處的顫栗、欣快、滿足、超然的情緒體驗(yàn)。在高峰體驗(yàn)時(shí)他們有最高程度的認(rèn)同感,感悟、表達(dá)和交流會(huì)產(chǎn)生普通的、神秘的或狂喜的體驗(yàn),從而使他們變得更像詩人、藝術(shù)家、文學(xué)家和先知。

教學(xué)是一門科學(xué),更是一門藝術(shù),課堂教學(xué)是教學(xué)藝術(shù)的重要組成部分。不同的教學(xué)內(nèi)容讓學(xué)生獲得不同的音樂體驗(yàn),然而,學(xué)生由于本身受環(huán)境、性格、社會(huì)認(rèn)可等因素的影響,對音樂體驗(yàn)產(chǎn)生一種固定的思維定勢。我不禁思考,在音樂課堂教學(xué)中,采用怎樣的方式能真正挖掘?qū)W生對音樂體驗(yàn),更好地發(fā)揮學(xué)生的主體性,更有效地完成每個(gè)音樂課堂的價(jià)值,從而開啟音樂的高峰體驗(yàn)?zāi)兀恳魳方虒W(xué)根據(jù)教學(xué)內(nèi)容和學(xué)生的差異性因材施教,采用不同的教學(xué)策略服務(wù)于不同的音樂內(nèi)容和學(xué)生,豐富學(xué)生的音樂體驗(yàn),給予學(xué)生更多的藝術(shù)表現(xiàn)能力,從而讓學(xué)生在音樂課堂中獲得音樂的高峰體驗(yàn),音樂教學(xué)的價(jià)值得到最大的發(fā)揮,使音樂教學(xué)的核心素養(yǎng)扎根于音樂課堂教學(xué)。

一、靜——注重聆聽

伏爾泰說:“耳朵是通向心靈的路。”音樂是一種聽覺的藝術(shù),聽覺感知是學(xué)習(xí)音樂的根本,更是學(xué)生藝術(shù)實(shí)踐表現(xiàn)的本質(zhì),發(fā)展學(xué)生的音樂聽覺應(yīng)貫穿于整個(gè)音樂教學(xué)的過程,聆聽感知是增強(qiáng)學(xué)生音樂審美能力、理解能力和鑒賞能力的關(guān)鍵因素。因此,以音樂為核心的教學(xué)活動(dòng)離不開聆聽,而且整個(gè)聆聽活動(dòng)都以學(xué)生為主體,由學(xué)生去體驗(yàn)、感受、領(lǐng)悟?qū)σ魳返呢S富多樣的情感,學(xué)生的主動(dòng)性能得到較好的發(fā)揮,所以,高中音樂課的第一單元就設(shè)置為《學(xué)會(huì)聆聽》。由此可知,聆聽在音樂課堂教學(xué)中占有絕對重要的位置。

在聆聽的過程中,學(xué)生是主體,他們的感官徜徉在音樂中,流動(dòng)的旋律帶給他們切身的體驗(yàn)。學(xué)生在音樂感知中體會(huì)到親情的可貴,友情的珍貴,愛情的寶貴;感受到祖國山河的雄偉壯麗,民族家鄉(xiāng)的音韻流長,異國他鄉(xiāng)的獨(dú)有神韻;學(xué)生更能在音樂中修身養(yǎng)性,學(xué)習(xí)肖邦的愛國之情,貝多芬堅(jiān)韌頑強(qiáng)的性格,斯美塔那的民族情懷,感受音樂帶給學(xué)生的樂觀、堅(jiān)強(qiáng)、奮進(jìn)的情感,等等。因此,在音樂課堂教學(xué)選擇中,根據(jù)不同的音樂內(nèi)容我選擇讓學(xué)生以聆聽為主,內(nèi)心寧靜,安靜聆聽,用心感受,整個(gè)課堂充斥著流動(dòng)的音符,學(xué)生在音樂中與音樂家產(chǎn)生共鳴,在聽覺體驗(yàn)中感受音樂家通過音樂傳達(dá)出的不同情感。如德彪西的交響素描作品《大海》第一樂章、柏遼茲的標(biāo)題音樂作品《幻想交響曲》、巴赫的復(fù)調(diào)作品《馬太受難曲》等,沒有足夠的聽覺體驗(yàn)怎么能真正抓住音樂傳達(dá)的思想和內(nèi)涵呢?通過反復(fù)的聆聽,學(xué)生才能在音樂的聽賞中用音樂描繪大海時(shí)而平靜,時(shí)而澎湃的音樂場景,才能在小提琴、豎琴的演繹中感受詩意的心境,才能在雄壯的人聲合唱中體會(huì)巴赫對耶穌基督舍己精神的推崇……

因此,在音樂教學(xué)中,有的教學(xué)內(nèi)容宜靜不宜動(dòng),撇除掉外在性實(shí)踐活動(dòng),以安靜的內(nèi)隱性聆聽為主,學(xué)生在聽覺體驗(yàn)中感受喜怒哀樂,更能透徹地觸摸音樂家的靈魂。

二、動(dòng)——藝術(shù)表現(xiàn)

紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行。不同的音樂內(nèi)容需要選擇不同的教學(xué)方式,有的作品需要我們靜靜地用心去反復(fù)聆聽,有的作品需要我們動(dòng)起來才能掌握其內(nèi)在的特色。在教育核心素養(yǎng)的推動(dòng)下,音樂課堂更注重學(xué)生的藝術(shù)表現(xiàn)能力,往往采用舞蹈、歌唱、創(chuàng)作等外在形式來調(diào)動(dòng)學(xué)生的氣氛,表現(xiàn)音樂作品的特色。

藝術(shù)表現(xiàn)之一:音樂實(shí)踐能力。實(shí)踐是檢驗(yàn)學(xué)生音樂藝術(shù)表現(xiàn)的有力途徑之一,因此,在教授《非洲歌舞音樂》一課時(shí),非洲是一個(gè)激情的民族,只有真正身體力行融入其中,才能感受其激情澎湃的民族音樂特點(diǎn)。非洲的鼓被視為非洲音樂的靈魂,節(jié)奏在非洲音樂中具有重要作用,它的即興性需要學(xué)生在實(shí)踐鼓樂打擊中發(fā)揮,單線條和多線條的節(jié)奏在學(xué)生的相互合作打擊和相互配合中才能有更好的展現(xiàn)和即興發(fā)揮;非洲歌曲多為呼應(yīng)歌,一人領(lǐng)唱,眾人應(yīng)和或輪唱,這樣的歌唱需要學(xué)生通過合作來完成歌曲,這種親身合作體驗(yàn)?zāi)茏寣W(xué)生更真實(shí)的感受一領(lǐng)眾和的歌曲特色;非洲的舞蹈動(dòng)作熱情奔放、粗獷有力,舞者常常夸張的劇烈甩動(dòng)頭部、起伏胸部、轉(zhuǎn)動(dòng)腰部、擺動(dòng)胯部、扭動(dòng)臂部、晃動(dòng)手腳等,幾乎身體的每一個(gè)部位都在大幅度地運(yùn)動(dòng),學(xué)生需要放開身體的束縛,才能隨著非洲強(qiáng)烈的音樂節(jié)奏共同舞動(dòng),用肢體語言表現(xiàn)非洲音樂的激情與奔放。這些音樂內(nèi)容的教授更適于用動(dòng)感的課堂來展現(xiàn),發(fā)揮學(xué)生的實(shí)踐能力,用歌唱、舞蹈、樂器演奏等多種藝術(shù)表現(xiàn)形式來延展學(xué)生的音樂能力。

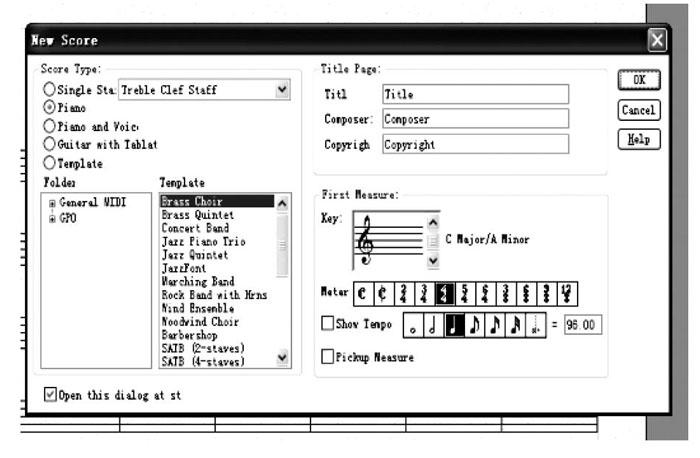

藝術(shù)表現(xiàn)之二:創(chuàng)作能力。高中學(xué)生通過九年的音樂打磨,已掌握了一定的音樂知識,加上現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展,很多學(xué)生都躍躍欲試,想一試創(chuàng)作身手。因此,我在教授完《亞洲音樂》一課后,學(xué)生已基本掌握了中國的五聲民族調(diào)式與日本五聲調(diào)式的異同,了解韓國傳統(tǒng)三拍子節(jié)奏的音樂形式。根據(jù)學(xué)生掌握的音樂基本知識,我運(yùn)用不同的音樂軟件(如overture)來激發(fā)學(xué)生的音樂創(chuàng)作能力,一償夙愿,同時(shí)也可檢驗(yàn)學(xué)生的音樂學(xué)習(xí)效果。如圖,打開overture界面:

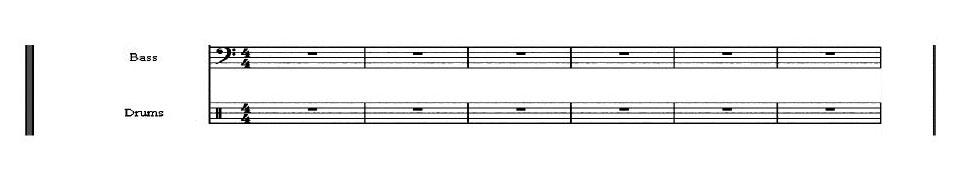

這一界面是音樂基本知識的呈現(xiàn),通過學(xué)生親自操作,在不知不覺中考察學(xué)生的基本知識,學(xué)生也樂于自己動(dòng)手,枯燥的知識在學(xué)生的點(diǎn)擊操作中變成躍然于界面的創(chuàng)作前奏,學(xué)生的學(xué)習(xí)創(chuàng)作熱情和好奇心被激發(fā)。通過操作overture界面(如圖),學(xué)生可以通過鼠標(biāo)點(diǎn)擊,運(yùn)用自己的音樂知識和創(chuàng)作激情,創(chuàng)作出出屬于自己的音樂,享受自己實(shí)踐操作所得來的成果。

根據(jù)不同的教學(xué)內(nèi)容,讓學(xué)生多角度地動(dòng)起來,創(chuàng)造一個(gè)師生互動(dòng)、生生互動(dòng)的實(shí)踐合作課堂,以學(xué)生為主體的“動(dòng)”來更好地體驗(yàn)音樂的內(nèi)涵,詮釋在音樂中獲得的體驗(yàn),挖掘?qū)W生的各種藝術(shù)表現(xiàn)能力更好地表達(dá)音樂作品。

三、交互——課堂探究

在音樂課堂中,學(xué)生實(shí)際處于一個(gè)被動(dòng)的受教育者的地位,而新課程提出要發(fā)揮學(xué)生的主體性,如何在有限的時(shí)間、空間中最大限度地發(fā)揮學(xué)生的主觀能動(dòng)性?既然課堂的主角是學(xué)生,那么不如嘗試把課堂還給學(xué)生,或由學(xué)生來當(dāng)小先生,生生之間的互動(dòng)可以提高學(xué)生的興趣和積極性。陶行知先生也提出在我們的教育中可采用“小先生制”,讓小孩教小孩,這也不失為一種“新”教學(xué)方式的探索。

在我們的高中音樂教育中,有些音樂內(nèi)容的設(shè)置是初中音樂教學(xué)的延伸和再深入,如《獨(dú)特的民族風(fēng)》《國之瑰寶——京劇》《文人情致》單元等,這些音樂內(nèi)容中很多學(xué)生都已經(jīng)涉及,到高中屬于進(jìn)一步的深化。因此,對于這樣的課程內(nèi)容,我會(huì)把課堂完全或部分的交還給學(xué)生,請音樂功底稍好的學(xué)生當(dāng)小先生,為同學(xué)開課。對于準(zhǔn)備上課的學(xué)生,他們會(huì)因?yàn)榧磳?dāng)自己同學(xué)的老師而有一定的壓力,而這壓力正好促使他們?yōu)榱烁玫刂v解音樂內(nèi)容而下一番功夫;對于仍處于被動(dòng)接受的學(xué)生來講,由于對象換成平時(shí)天天相處的學(xué)生,他們的興趣點(diǎn)一下子被提起,注意力和積極性在這一階段會(huì)較快的提高,這樣小先生的教學(xué)目標(biāo)完成質(zhì)量會(huì)高于老師親自教授,小先生與同學(xué)之間的交流互動(dòng)會(huì)更輕松活躍,學(xué)生能以更自然的狀態(tài)進(jìn)入音樂學(xué)習(xí)的世界。當(dāng)然,課堂主體的交互不代表一味放任,老師毫無作為。在這一過程中,老師可以根據(jù)小先生的表現(xiàn)完全充當(dāng)一個(gè)學(xué)生,與其他學(xué)生一起交流,因?yàn)橛械男∠壬鷷?huì)帶給我們出其不意的新內(nèi)容和突破點(diǎn);或者在適當(dāng)?shù)臅r(shí)機(jī)做一個(gè)引導(dǎo)者,引導(dǎo)一個(gè)正確的人生觀、價(jià)值觀,或是一個(gè)維護(hù)者,維護(hù)一個(gè)良好的、充滿音樂的交流氛圍;或者與學(xué)生形成一個(gè)循環(huán)交替的模式,學(xué)生能勝任的地方就把課堂交還給學(xué)生,形成一個(gè)互動(dòng)交流合作的氛圍。

其次,通過這種小先生制的教學(xué)方式,無論是小先生還是學(xué)生,他們的思維會(huì)更加敏捷,小先生會(huì)盡力維持自己的“老師”形象,向?qū)W生展現(xiàn)自己豐富的音樂知識和能力,學(xué)生也會(huì)盡可能的把自己都會(huì)的拿出來和小先生交流,有種不落于人后的干勁。學(xué)生間良性的競爭使音樂課堂形成一個(gè)研討的氛圍、技能交流的展現(xiàn),學(xué)生是課堂的主人,主體性得到充分的展現(xiàn)。同時(shí),學(xué)生的這種探討和技能交流是對音樂的深入理解和再度創(chuàng)作,學(xué)生愿意融入其中。

四、共鳴——知音之樂

佐藤學(xué)提出:“修煉”是追求自我完善的行為,而“對話”不是把習(xí)得的知識視為個(gè)人的掌握和獨(dú)吞,是通過同他人的溝通行為,展開探究對象意義的行為,人們一起共享知識,知識是公開的和開放的。在音樂教學(xué)中,學(xué)生的感官外開,在音樂展現(xiàn)的聲象形中學(xué)生收獲理性和感性的認(rèn)知,不斷地進(jìn)行音樂層面的自我完善。這種自我完善的行為是內(nèi)在的,而處于公眾范圍的個(gè)體當(dāng)獲得內(nèi)在的滿足后終需外放和溝通,使每個(gè)個(gè)體間有所聯(lián)系,在彼此的溝通交流中感受分享的快樂。情感的宣泄、知識的累積、交流的快樂、探究的升華,每個(gè)個(gè)體的學(xué)生在音樂中收獲共性的快樂,這就是共鳴。學(xué)生在音樂課堂中以樂為橋,修煉自身的音樂素養(yǎng),與音樂對話,在樂的元素中融合每個(gè)學(xué)生個(gè)體,從而產(chǎn)生高山流水似的知音之意。學(xué)生通過《多彩民歌》的賞析,感受中國民族民間音樂的繽紛多彩,從而產(chǎn)生對民族音樂的熱愛;通過《學(xué)會(huì)聆聽》的探究,學(xué)生掌握了音樂的基本要素和知識;通過貝多芬、舒伯特、肖邦等音樂家的共同討論和各抒己見,學(xué)生對這些音樂家有了更進(jìn)一步的了解……交流是對話的第一顯性實(shí)踐,探究是對話的深層次實(shí)踐。學(xué)生在摸索中總會(huì)找到各自產(chǎn)生共鳴的地方,當(dāng)學(xué)生找到有共同語言的伙伴時(shí),內(nèi)心的快樂和滿足是不言而喻的。這種快樂或許是微不足道的,但卻真實(shí)地在我們的內(nèi)心存在過。因此,在音樂課堂上,我努力地放大這種共鳴的可貴,給學(xué)生留有一定的空白去發(fā)揮、發(fā)酵,找到各自的認(rèn)同感,開闊學(xué)生的思維,開放心智,讓學(xué)生深層次、多角度的探討,從而仔細(xì)品味其中的樂。

五、高峰體驗(yàn)

馬斯洛書中講到:“處于高峰體驗(yàn)中的人比其他任何時(shí)候更富有責(zé)任心、更富有主動(dòng)精神和創(chuàng)造力,更加感到自身就是自己行動(dòng)和感知的中心,真切地感到自己就是第一推動(dòng)者……”學(xué)生在不同的教學(xué)策略中,更為飽滿的獲得高峰體驗(yàn),在細(xì)致的聆聽中體驗(yàn)作品傳達(dá)的喜怒哀樂,在豐富的音樂實(shí)踐中獲得創(chuàng)作的快樂,在彼此的交流互動(dòng)中挖掘不同的音樂能力,在相互的探討中獲得共識,體會(huì)知音的愉悅,這些不同的體驗(yàn)讓學(xué)生更加自信。學(xué)生交流的暢快,思維的碰撞,發(fā)揮高中生應(yīng)有的語言維度和思維深度,感受集體交流的團(tuán)結(jié)心,個(gè)人思想的獨(dú)立性,藝術(shù)表現(xiàn)的愉悅性,形成輕松而自在的音樂學(xué)習(xí)氛圍,更能在音樂課堂中感受音樂教育帶來的快樂與收獲。

在課堂教學(xué)中,在音樂教育的大背景下,我們的課堂根據(jù)音樂內(nèi)容的不同可以選擇多樣的方式進(jìn)行,宜靜、宜動(dòng),亦可以在交流中產(chǎn)生共鳴,更可以師生交互,針對不同的內(nèi)容選擇不同的方式進(jìn)行,避免教學(xué)的單一性,學(xué)生能更好地在音樂中獲得高峰體驗(yàn),學(xué)生學(xué)習(xí)的興趣會(huì)更高,主動(dòng)性會(huì)更強(qiáng),音樂能力會(huì)更深厚,學(xué)生在音樂教學(xué)中能感受豐富多彩的音樂魅力。

參考文獻(xiàn)

[1][蘇]B·M·捷普洛夫著孫曄譯.音樂能力心理學(xué)[M].北京:人民教育出版社

[2]王巧玲.音樂創(chuàng)新能力的培養(yǎng)[J].中國教師, 2009.

[3]張應(yīng)輝.論析音樂的特殊功能,走出音樂教育的誤區(qū)[J].文教資料,2006.

作者簡介:王芝君,女,江蘇無錫,學(xué)士學(xué)位,無錫市濱湖區(qū)教育研究發(fā)展中心研訓(xùn)員,中學(xué)一級教師,中小學(xué)藝術(shù)教育。