安慶市長期護理保險試點現狀及路徑優化研究

余巧萍

(合肥工業大學管理學院 合肥 230032)

安慶市為安徽省地級市及長江三角洲中心區27城之一,常住人口472.3萬,2019年GDP 2380.5億元,人均GDP約合0.74萬美元,低于全國人均GDP水平(1.03萬美元),全市整體經濟水平在國內處于欠發達層次。2016年,安慶市被列為首批15個長期護理保險國家試點城市之一。自2017年開始,安慶市開始探索建立長期護理保險制度,并在2020年對制度進行了調整。

本文通過資料收集法、訪談調查法、抽樣調查法,總結安慶市長期護理保險運行三年來所取得的成效,并全面分析存在的問題與不足,為后續長護險政策、經辦內容、護理人員及機構建設等工作提出全面優化理論建議。

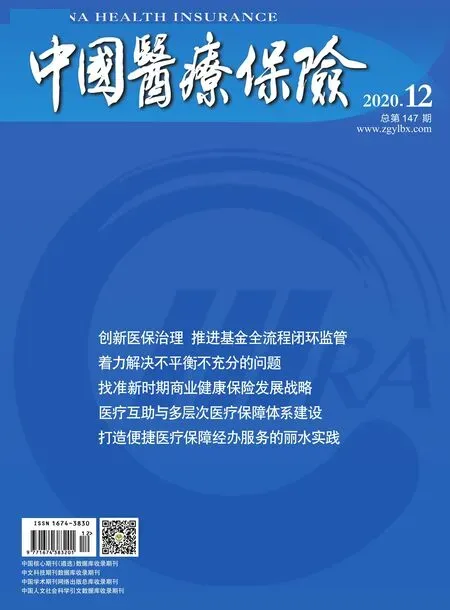

表1 422例重度失能人員2016年至2019年就醫頻次及基金支出統計分析

1 制度內容

1.1 覆蓋對象與籌資標準

2017年至2019年,安慶市長護險參保人僅為市區職工24.95萬人,籌資標準為30元/人/年(個人繳費10元,醫保統籌基金承擔20元)。2020年,長護險覆蓋對象擴增至轄區內七縣的職工45.29萬人,籌資標準提升至40元/人/年(個人繳費20元,地方財政與醫保統籌基金分別承擔5元、15元)。

1.2 評定標準

參保人員因年老、疾病、傷殘等原因導致生活不能自理、經過不少于6個月的治療病情穩定后需要長期護理的,可申請享受長期護理保險待遇。經失能評定后,符合重度失能標準的即享受長護待遇。失能標準由指定的醫學專家按照《日常生活活動能力評定量表》(巴氏量表)進行評定,總評分低于40分(含)的,即規定為符合重度失能標準,可享受長護險待遇。

1.3 服務主體與待遇標準

安慶市提供護理服務的主體主要包括協議醫療機構與養老機構。根據重度失能人員選擇的護理方式,分別制定相應的支付標準。2017年至2019年,由協議醫療機構與養老機構提供護理服務的,分別按照50元/天及40元/天的標準結算;選擇居家護理的,按15元/天的標準享受護理補助;選擇上門護理的,由家政公司提供護理包,最高支付750元/月,同時不享受居家護理補助。自2020年開始,在醫療機構與養老機構護理的分別按照60元/天及50元/天的標準結算;居家護理的,仍然按15元/天的標準補助;上門護理的,由家政公司提供護理包,長護基金補貼70%,最高不超過500元,同時仍然享受居家護理補助。

1.4 各方職責

在安慶市長期護理保險中,協議護理服務機構負責提供護理服務,接受經辦機構的監督與管理。市醫療保險經辦機構(商業保險公司)負責長期護理保險業務經辦管理,包括資格鑒定、失能評定、受理待遇申請、待遇發放、與協議護理服務機構訂立服務協議等工作。醫療保障部門負責開展長期護理保險工作,會同有關部門制定、調整長期護理保險基金的籌集、支付標準,并對經辦機構和協議服務機構進行監督。

2 試點成效

2.1 積極應對失能人口社會問題,開辟失能老人照護新路徑

自長護險制度實施以來,享受待遇失能家庭的經濟和精神壓力得到一定緩解。2017年至2019年,安慶市累計1051人次享受長護待遇。長護基金支出累計830.55萬元,年人均基金支付8262.80元。2020年,長護險參保人擴大至縣域參保職工后,共計45.29萬人納入長護險政策范圍,這將會進一步緩解因人口老齡化及失能帶來的社會矛盾。

2.2 減少醫療保險基金支出,實現醫療資源高效使用

長護險工作的開展,一定程度上解決了失能老人的社會性住院問題,讓長期失能人員在專業機構或居家就能得到基本生活照料和日常護理,通過釋放社會醫療資源的同時,減少了失能人員因失能護理需求而非疾病住院而發生的醫療基金支出。經跟蹤422例享受長護險待遇滿一年的人群,長護險試點開展以來,整體住院頻次及醫保基金支出均出現下降趨勢。其中,該類人群2019年住院量較2018年下降29.76%,醫保基金支出下降35.65%(見表1)。同時,安慶市以長護制度引導并鼓勵一、二級醫院開辦長護險照護病區,使一、二級醫院的醫療資源最大化使用,間接地促進了分級診療的有效實施。一些過去在ICU和三級醫院長期住院的失能人員也轉到了照護病區、家庭或養老機構,有利于緩解社會“看病難”等問題。

2.3 促進養老產業發展,新增社會就業機會

安慶市是全國居家和社區養老服務改革試點城市。在長護險政策的引導下,在利用籌集資金為失能人員購買專業化護理服務的同時,也間接地帶動了本地養老服務產業的發展。自長護險試點開展以來,安慶市養老機構數較試點前增長了30%,護理人員數量增加了35.2%。養老機構和護理人員數量的增長反過來也能保證長護險制度的實施與優化,從而又能繼續吸引更多的人才到這一領域就業或創業,也可以在一定程度上解決社會就業問題。

3 存在的問題

3.1 政策覆蓋面小

雖然安慶市將保障對象范圍由市區職工擴展到了全市職工,但是覆蓋面仍然有限。截至2020年6月底,安慶市符合享受待遇標準的重度失能人員共582人,失能率為1.3‰。相較于安慶7縣3區528.44萬人口、全市96.46萬60周歲以上老人,納入長護險范圍的參保人范圍過窄,享受待遇的人群還不夠多。

3.2 籌資標準低

作為處于試點階段的新型社會保險,因不同地域的經濟發展水平及政策存在差異,全國尚無統一的籌資標準,導致不同地區的長護險籌資標準與來源存在較大差異。2019年,安慶市長護險人均籌資標準與同為長三角地區的與蘇州市本級職工相差90元、與南通市相差70元。由于籌資水平較低,導致參保人享受的待遇不夠高,在基金的可持續發展與制度的穩定運行上也會存在諸多不確定性。

3.3 護理評級標準不統一、服務內涵不規范

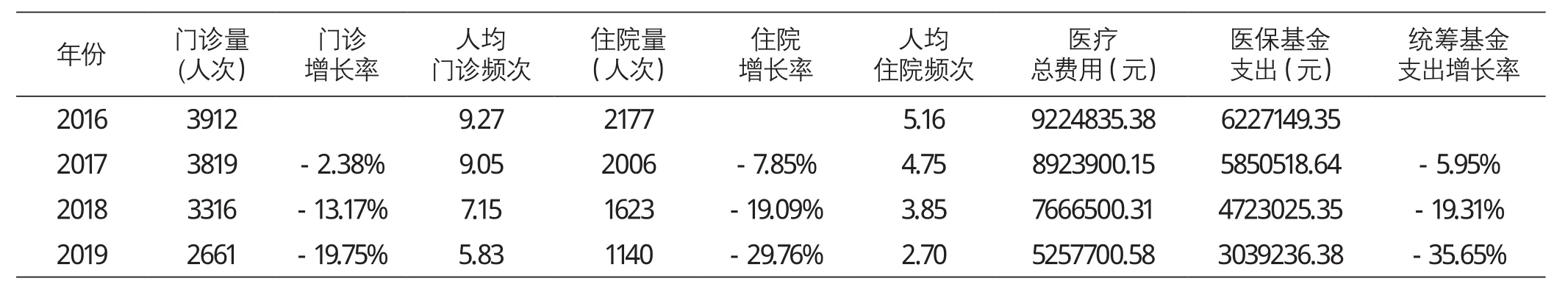

通過調研參與護理工作的21家養老機構數據發現,護理層級最少的機構提供三個等級的護理服務(僅提供基本的生活照料),最多的提供八個等級的服務(包括較高層級的護理服務,例如精神安撫、心理治療)。21家養老機構均可提供生活照料護理服務,16家可以提供康復護理服務,14家可以提供精神安慰服務,12家可以提供醫療護理服務,但是可提供上門護理的僅有3家(見表2)。

表2 安慶市 21 家養老機構護理服務類別

安慶市區已納入協議管理的9家養老機構將巴氏量表作為失能人員的護理評級標準,并根據此評估得分配置相應的護理內容,相應的護理服務也比較規范、內容比較全面。但非協議管理的養老機構鑒定的標準相對不夠科學、嚴謹。截至2019年底,全市尚無可參照的統一護理項目明細及操作規范,由于與護理需求相匹配的鑒定及護理分級標準未統一,具體的服務內涵未規范,護理服務標準化程度不夠,這些問題均不利于長期護理保險制度的高效實施,也不利于政府管理部門對養老機構進行量化考核,更不利于失能人員對長護險保障制度的獲得感和認同感。

3.4 護理人員隊伍還需建設

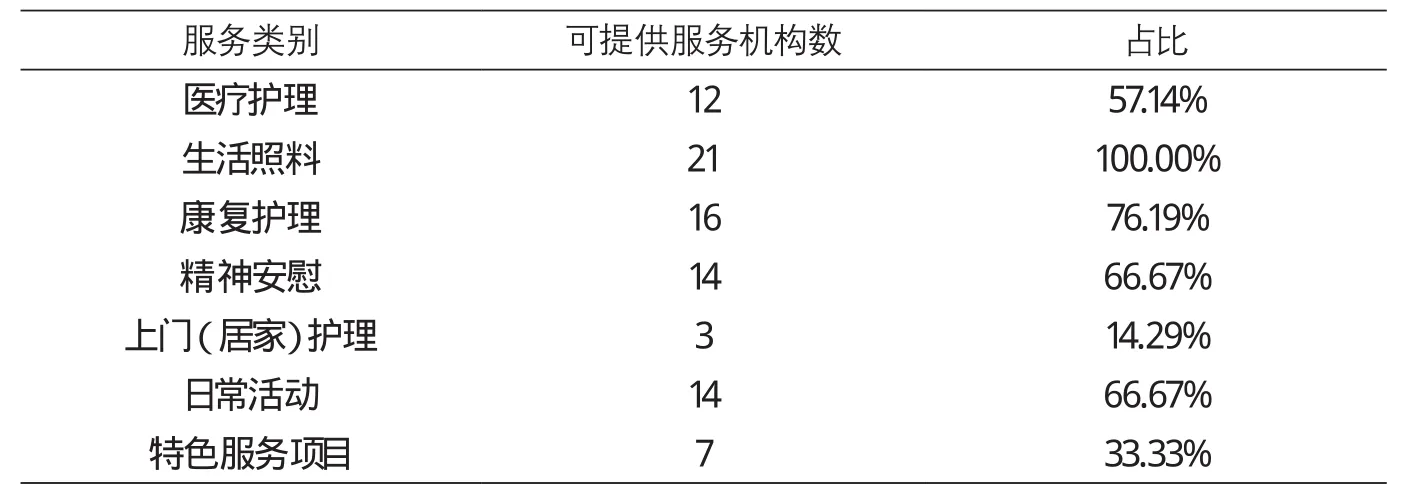

一是護理人員短缺。安慶市養老機構護理人員與被護理對象比例為1:4.71,部分縣區的醫護背景人員甚至為零,導致平時護理工作壓力很大,另外,由于本地護理職業社會地位不高、區域經濟基礎差,致使護理人員流動性較大,更多護理人員傾向于到外地進行護理服務。二是對護理人員的培訓不完善。雖然相關部門要求養老機構制定標準化照護培訓制度,但平時缺乏常規化培訓,因此,其專業程度有待提高。三是護理人員薪資水平低。規模較大的民營養老機構護理人員薪資待遇相對較高(3000-4000元/月),而公辦鄉鎮養老機構薪資待遇偏低,甚至低于當地最低工資標準,這就會導致護理人員工作積極性不高、穩定性不足、服務質量不高。調研中10家參與長護險服務的養老機構基本情況見表3。

4 路徑優化

安慶市實施長期護理保險試點三年來,減輕了重度失能家庭的經濟與精神負擔,解決了一部分人的就業問題,緩解了因人口老齡化及失能帶來的社會矛盾。但是,在試點過程中,也暴露出享受長護險待遇人群過窄、籌資渠道單一、鑒定與服務標準不規范、服務人員欠缺、服務內容不充分等問題。所以,在長護保險制度設計、經辦能力與效率、護理人員及機構建設等方面需要進一步優化與完善。

4.1 提高籌資標準,擴大參保人群

安慶市長護保險目前處于“低繳納,低回報”狀態,隨著人口老齡化發展與失能人員的增多,需要適度提升繳費標準。而且,需要不斷拓展籌資渠道,協調財政資金、醫保基金、單位和個人繳費以及社會捐贈等資金來源,尤其是重點考慮以個人或者家庭為單位的常態化社會征繳和老年人口差異化征繳。

表3 安慶市10家參與長護險的養老機構基本情況統計

同時,需要將長護險制度擴面至全體參保人,而不能只局限于職工層面。目前,安慶市居民還沒有納入長護險制度中,若出現失能的情況,將給家庭及社會帶來較大負擔。只有將更多的人納入到長護險制度中,才能夠保證長護險制度的穩定性與可持續發展,才能真正解決整體失能家庭的經濟問題和社會矛盾,這也與國家推行長護險的試點初衷相契合。

4.2 加強護理機構建設與規范管理

現階段,面對日趨嚴峻的人口老齡化和日益增長的養老照護需求,需求與服務不匹配的矛盾加劇。不斷提升為老人服務、尤其是為失能老人服務的能力已成為長護工作順利開展的重要核心。在今后工作中,安慶市首先要明確護理機構的發展目標及定位,不斷完善健全內部各項規章制度,人社、醫保、民政等多部門通力合作,一起建立長護險制度運行過程中的績效考核以及規范用工制度;其次,要加強與社區互動,擴大長護險服務半徑、增加護理服務內容、擴展護理服務形式,使居家護理、機構護理及醫療護理有機地結合;再次,健全護理機構的配套設施,根據失能人員護理需求特點,增加個性化與智能化服務內容,不斷學習國內外先進的護理經驗與創新內涵,鼓勵護理服務機構在良性競爭中不斷提高服務質量。

4.3 制定標準化、多元化服務內容

護理分級標準未統一、服務內涵未規范,不利于長護保險制度的高效實施,也不利于政府管理部門對養老機構的量化考核,更不利于失能人員對長護險制度的獲得感和認同感。所以,為滿足不同失能人群的醫護需求,可根據老年人的健康和生活自理程度,以及對醫療護理服務內容的不同需求,制定出標準化且能適用于不同層次失能個體的服務產品,積極拓展和創新護理項目,制定個性化護理菜單或護理包,如增加康復護理、心理及精神層面護理等;根據居家、養老機構、醫院護理等不同特點,打包服務項目,制定護理套餐,合理定價并公示服務清單及價格,在豐富醫療護理項目的同時,進一步規范護理服務市場行為。

4.4 強化護理隊伍建設與人才儲備

長護制度的全面推行必將對護理隊伍在“質”與“量”上提出更高要求,為滿足護理服務事業的發展需求,我們需要依托安慶護校等專科學校,建立起具備專業資質的培訓機構,照護人員通過專業化、系統化、標準化、常態化的培訓,經考核合格后持證上崗。此外,長期護理工作是一項持續時間長且耗費人力的系統工程,為確保服務質量與工作的延續性,在提升從業人員個人技能的同時,應積極與民政及人社等部門合作,推進護理服務職業化建設,為護理工作者配套相應的福利待遇,完善人事制度與激勵機制,吸引并留住人才,如設立護理人員特殊崗位補貼、社會保險補貼、養老津貼等;對機構和護理人員開展專項扶持;加大對先進人員的評選表彰力度和輿論宣傳等,進而營造出全社會尊重、關愛養老服務從業人員的良好社會氛圍。■