診斷性刮宮術在婦科臨床中的應用分析

趙勇 郭艷霞

【摘要】 目的 研究診斷性刮宮術在婦科臨床中的應用效果。方法 80例患有宮腔性婦科疾病的患者做為研究對象, 隨機分為對照組及研究組, 各40例。對照組患者采取常規的子宮組織病理學診斷方式, 綜合檢查結果給予相應的治療;研究組患者采用診斷性刮宮術診斷方式, 綜合檢查結果給予相應的治療。比較兩組患者的治療效果及并發癥發生情況。結果 研究組患者治療顯效29例(72.5%)、有效7例(17.5%)、無效4例(10.0%), 治療總有效率為90.0%;對照組患者治療顯效20例(50.0%)、有效9例(22.5%)、無效11例(27.5%), 治療總有效率為72.5%。研究組治療總有效率高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患者發生白帶異常2例(5.0%)、腹痛2例(5.0%)、陰道不規則出血1例(2.5%), 并發癥發生率為12.5%;對照組患者發生白帶異常4例(10.0%)、腹痛4例(10.0%)、陰道不規則出血5例(12.5%), 并發癥發生率為32.5%。研究組患者的并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。結論 診斷性刮宮術對婦科疾病患者進行臨床診斷和治療可以顯著提升婦科疾病患者的臨床診斷率, 提升治療效果以及降低并發癥發生率, 臨床應用效果良好, 值得在婦科臨床上推廣運用。

【關鍵詞】 診斷性刮宮術;婦科臨床;應用分析

DOI:10.14163/j.cnki.11-5547/r.2020.31.028

診斷性刮宮術是通過刮取患有婦科疾病患者的宮腔內容物作病理檢查的一種較為常見的診斷方式, 臨床上又簡稱為診刮術。診斷性刮宮術已經成為目前宮腔性疾病的一種重要診斷方法。將本院收治的患有宮腔性疾病的患者應用常規病理學診斷與診斷性刮宮術診斷患者的治療效果和并發癥發生情況進行統計比對, 對診斷性刮宮術對于婦科宮腔性疾病診斷的臨床應用價值進行分析。具體報告如下。

1 資料與方法

1. 1 一般資料 選取2018~2019年期間本院婦科收治的80例患有宮腔性婦科疾病的患者做為研究對象, 隨機分為對照組及研究組, 各40例。其中, 研究組年齡30~50歲, 平均年齡(44±4.81)歲;對照組年齡31~51歲, 平均年齡(44±4.57)歲。兩組患者的一般資料比較, 差異無統計學意義(P>0.05), 具有可比性。

1. 2 方法 在實施操作前, 檢查人員除需要常規了解患者詳細病史、家族史等, 還需完善相關的婦科檢查。病史包括詢問月經史、孕產史、哺乳史、剖宮產以及是否有宮腔操作史, 是否有心臟病史、高血壓和肺部疾病等病史。體格檢查包括血壓、體溫、脈搏。通過婦科檢查確定子宮大小和位置以及是否存在陰道、盆腔感染等。實驗室檢查包括血常規、尿常規及凝血功能等檢驗項目, 了解患者是否存在出血、貧血和凝血機制障礙等情況。

對照組患者采取常規的子宮組織病理學診斷方式, 并且根據患者的實際臨床癥狀完善B超檢查或X線檢查, 并通過相關檢查結果獲取子宮大小、位置、宮腔有無異常回聲團以及子宮內膜厚度等信息, 綜合檢查結果給予相應的治療。

研究組患者采用診斷性刮宮術診斷方式, 進行分段診刮。為確保檢查流程和操作的規范性進一步確保檢查結果的精確性和科學性, 要求檢查人員在施術操作過程中應嚴格遵守相關操作規范。綜合診斷檢查結果, 選擇相應的治療方案、給予相關醫療護理及人文關懷[1]。

1. 3 觀察指標及判定標準

1. 3. 1 比較兩組患者的治療效果 判定標準分為顯效、有效、無效三種類型, 其中, 顯效:患者的患病類型和臨床表現出來的癥狀得到明確診斷, 且在進行相應治療和護理后患者恢復正常生活;有效:患者的患病類型和臨床表現出來的癥狀得到了明確診斷, 且在得到臨床干預治療和相關護理后恢復了基本的正常生活;無效:患者的患病類型和臨床表現出來的癥狀并未全面確診, 患者在得到相應治療和護理后不能盡快的恢復正常生活。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。

1. 3. 2 比較兩組患者的并發癥發生情況 并發癥包括白帶異常、腹痛、陰道不規則出血[2]。

1. 4 統計學方法 采用SPSS19.0統計學軟件進行統計分析。計量資料以均數±標準差( x-±s)表示, 采用t檢驗;計數資料以率(%)表示, 采用χ2檢驗。P<0.05表示差異具有統計學意義。

2 結果

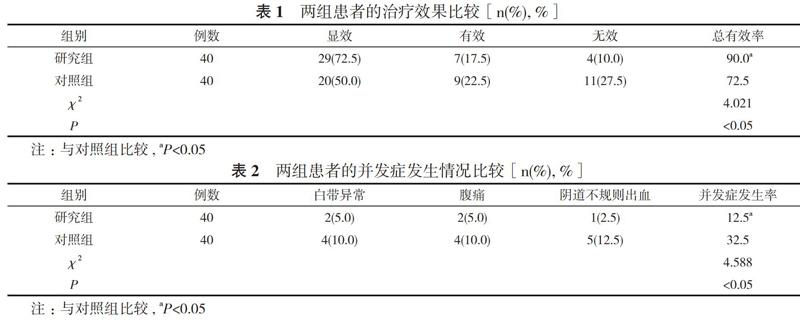

2. 1 兩組患者的治療效果比較 研究組患者治療顯效29例(72.5%)、有效7例(17.5%)、無效4例(10.0%), 治療總有效率為90.0%;對照組患者治療顯效20例(50.0%)、有效9例(22.5%)、無效11例(27.5%), 治療總有效率為72.5%。研究組治療總有效率高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

2. 2 兩組患者的并發癥發生情況比較 研究組患者發生白帶異常2例(5.0%)、腹痛2例(5.0%)、陰道不規則出血1例(2.5%), 并發癥發生率為12.5%;對照組患者發生白帶異常4例(10.0%)、腹痛4例(10.0%)、陰道不規則出血5例(12.5%), 并發癥發生率為32.5%。研究組患者的并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

3 討論

診斷性刮宮術在婦科臨床上常用于宮腔性婦科疾病的診斷, 宮腔性疾病屬于我國成年女性群體中非常常見的婦科疾病, 宮腔性疾病不僅會危害患者的身體健康, 還會對患者的生活、工作等造成不良影響, 甚至還會對生育能力產生影響。診斷性刮宮術常用于功能失調性子宮出血[3]、圍絕經期異常子宮出血[4, 5]等一些功能性子宮出血的診斷, 診斷性刮宮術還可聯合宮腔鏡檢查對圍絕經期陰道出血病因進行診斷, 可提高疾病診斷準確率, 明確病因, 對患者后續治療方案的確定具有參考和指導作用[6]。診斷性刮宮術聯合陰道超聲在子宮內膜病變(子宮內膜癌變)的診斷及鑒別診斷以及子宮內膜癌術前診斷中具有重要臨床應用價值[7], 可根據檢測結果判斷病變性質及是否為器質性病變等, 為疾病的診療提供重要參考依據。近年來宮腔性疾病的患病率不斷升高, 我國婦科臨床醫學事業也在不斷快速發展, 診斷性刮宮術等診斷技術在婦科臨床實踐中也得到了廣泛的應用, 由于診斷性刮宮術具有創傷性小, 出血量少, 安全微創的優點, 在婦科臨床上得到廣泛的應用。

本研究中對照組患者采取常規的子宮組織病理學診斷方式, 綜合檢查結果給予相應的治療;研究組患者采用診斷性刮宮術診斷方式, 綜合檢查結果給予相應的治療。結果顯示, 研究組患者治療顯效29例(72.5%)、有效7例(17.5%)、無效4例(10.0%), 治療總有效率為90.0%;對照組患者治療顯效20例(50.0%)、有效9例(22.5%)、無效11例(27.5%), 治療總有效率為72.5%。研究組治療總有效率高于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患者發生白帶異常2例(5.0%)、腹痛2例(5.0%)、陰道不規則出血1例(2.5%), 并發癥發生率為12.5%;對照組患者發生白帶異常4例(10.0%)、腹痛4例(10.0%)、陰道不規則出血5例(12.5%), 并發癥發生率為32.5%。研究組患者的并發癥發生率低于對照組, 差異具有統計學意義(P<0.05)。研究結果表明與一般病理學檢查相比, 診斷性刮宮術可提高婦科宮腔性疾病的治療效果并降低并發癥的發生率, 這一結論也與張康慈[8]的研究結果相符合。診斷性刮宮術可以提高宮腔性疾病的診斷準確率, 臨床醫生也可以根據診斷結果確定患者后續的治療和護理工作的方向。另外有研究表明, 由于無法觀察到準確的病變部位, 分段診斷性刮宮術的操作完全是憑借手術醫生的經驗實施的一種處于盲視下的操作, 無法進行準確定位取材, 因此即使經驗豐富的醫生在刮宮時通常也只能搔刮到75%~ 80%的宮腔面積[9], 有 20%~25%宮腔疾病會被漏診。應該將診斷性刮宮術聯合B超、陰道鏡等技術一同檢查, 可以更進一步了解子宮的位置、子宮內膜病變的范圍和程度, 進而降低漏診率, 為患者提供相應的治療和護理, 解除患者病痛, 提高生活質量。

綜上所述, 診斷性刮宮術對婦科疾病患者進行臨床診斷和治療處置, 可以顯著提升婦科疾病患者的臨床診斷率, 提升治療效果以及降低并發癥發生率, 臨床應用效果良好, 值得在婦科臨床上推廣運用。

參考文獻

[1] 石巖. 術中冷凍切片病理檢查診斷子宮內膜癌的臨床價值. 臨床醫藥實踐, 2018, 27(2):116-118.

[2] 陳華英. 分析診斷性刮宮術在婦科的應用. 實用婦科內分泌雜志(電子版), 2018, 5(11):58-59.

[3] 黃碧青, 黃銳, 邱海平. 功能失調性子宮出血應用子宮內膜診刮術結合心理干預的療效評價研究. 中國醫藥指南, 2013(10):59-60.

[4] 余海麗, 楊六計. 診斷性刮宮術在診治圍絕經期異常子宮出血中的臨床應用研究. 臨床醫藥文獻電子雜志, 2018, 5(A3):146.

[5] 楊艷青, 徐苓, 戴志琴. 診斷性刮宮術用于絕經前、后婦女的評價. 現代婦產科進展, 2009, 18(10):762-765.

[6] 張慶. 診斷性刮宮及宮腔鏡檢查對圍絕經期陰道出血的診斷價值. 數理醫藥學雜志, 2019, 32(4):541-542.

[7] 陳麗, 董宇明, 馬曉宏. 分段診刮術聯合陰道超聲在子宮內膜癌術前診斷中的價值. 黑龍江醫學, 2007, 20(3):275.

[8] 張康慈. 分析在婦科臨床中診斷性刮宮術的應用. 實用婦科內分泌雜志(電子版), 2016, 3(13):197-198.

[9] 索朗. 診斷性刮宮術40例臨床分析. 心理醫生, 2017, 23(34):124-125.

[收稿日期:2020-04-16]