認知行為療法聯合心理干預對抑郁癥患者的療效研究

康子才 程麗霞

【摘要】目的 研究認知行為療法聯合心理干預對抑郁癥患者的臨床療效。方法 篩選我院近三年收治的180例抑郁癥患者,按照隨機數表法將其分為參照組和研究組,各90例,參照組給予認知行為療法,研究組在參照組的基礎上同時給予心理干預,研究對比兩組患者的治療效果。結果 根據兩組愛丁堡抑郁量表(EPDS)和健康調查簡表(SF-6量表)評分比較,研究組的EPDS評分和SF-6量表評分顯著優于參照組。結論 認知行為療法聯合心里干預對抑郁癥患者的臨床療效顯著,使患者的抑郁癥狀得到改善,值得臨床發展推廣。

【關鍵詞】抑郁癥;認知行為;心理干預

【中圖分類號】R749.4 【文獻標識碼】A 【文章編號】ISSN.2095.6681.2020.30..02

抑郁癥是一種常見的高復發性精神疾病,臨床主要表現為情緒低沉,思維遲緩,同時患者的行為和認知也發生變化。抑郁癥復發率和自殺率較高,患者社會功能嚴重受損,經濟負擔加重,社會危害性極大。迄今,抑郁癥的病因尚不明確,抑郁癥的發病過程復雜,受多種因素影響,包括機體、心理、社會環境等[1]。因此認知行為療法及適當的心理干預對于抑郁癥患者的治療尤為重要。本文對抑郁癥患者采用了認知行為聯合心理干預的治療方法,取得較好的臨床療效,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

利用隨機數表法隨機篩選出我院近三年診斷為抑郁癥的180例患者,患者的診斷均符合《中國精神障礙分類與診斷標準第三版》[2],并簽訂知情同意書配合治療。將患者隨機分為參照組和研究組,參照組90人,其中男48例,女42例,年齡18~69歲,平均46.5歲;研究組90人,其中男44例,女46例,年齡20~68歲,平均48.7歲。將兩組資料進行統計學分析,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2 方法

對參照組患者進行認知行為療法,持續治療6周,認知行為療法包括為患者安排每日計劃,分配適當量的家庭作業,幫助患者填好功能失調性想法記錄表和自我檢測表。并且對患者的消極想法和認知行為進行評估,幫助患者利用合理積極的想法代替負面消極的想法,促進與患者間的交流增強患者認知行為的改善。而研究組則是在參照組的基礎上結合心理干預進行治療,具體程序:(1)搜集臨床資料,探索患者心理行為問題,包括問題的表現、病因和相關因素。(2)分析確認心理行為問題,制定相關心理護理干預計劃。(3)實施干預方法,具體為主動接觸患者,了解其基本需求,通過溫和親切的語言表達對患者的支持和關心,交談中注意傾聽,及時解答患者提出的疑問,幫助患者重新樹立信心。了解患者個人愛好,組織并鼓勵患者參加各種文娛活動,用實際病例去說服患者,教會其正確對待個人與家庭、社會的關系,幫助其樹立健康的生活、學習和工作的良好心態,達到心理、社會功能的全面恢復。在進行認知行為療法的同時給予患者心理層面上的支持和鼓勵,協助患者調試好心理狀態,此外還要對患者家屬進行家庭教育, 為患者創造良好的家庭氛圍,指導患者家屬給予患者適當的鼓勵、關心和幫助[3]。同樣干預治療6周。

1.3 觀察指標和療效評定標準

應用愛丁堡抑郁量表 (EPDS) 對兩組抑郁癥患者在治療前后進行抑郁情況的評定,分數越高表明抑郁越嚴重。應用SF-6量表對兩組抑郁癥患者在治療前后進行生活質量的評定,分數越高說明生活質量越高。

1.4 統計學方法

本研究得到的數據用SPSS 18.0軟件進行分析,計量資料用(x±s)來表示,t檢驗,P<0.05表示兩組對比具有統計學意義。

2 結 果

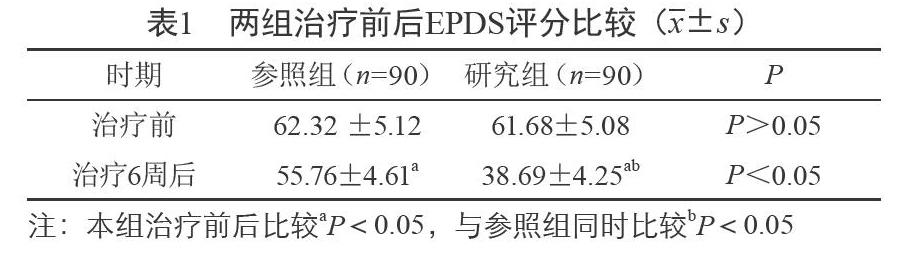

2.1 兩組治療前后EPDS評分比較

經EPDS評分結果顯示,治療前兩組比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6周后,差異有統計學意義(P<0.05),同時對兩組治療前后進行自身比較結果顯示具有統計學差異。見表1。

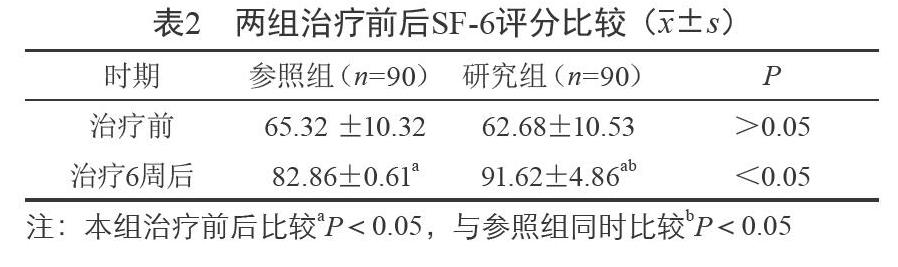

2.2 兩組治療前后SF-6評分比較

經SF-6評分結果顯示,治療前兩組比較,差異無統計學意義(P>0.05);治療6周后,差異有統計學意義(P<0.05),同時對兩組治療前后進行自身比較結果顯示具有統計學差異。見表2。

3 討 論

抑郁癥是一種精神疾病,臨床主要表現為思維遲緩,意志消沉,情緒低落,甚至會出現自殺等行為,嚴重危害患者的身心健康。抑郁癥已經成為世界第四大疾病,全球患病人數呈增長趨勢,為人類的頭號心理殺手,實際自殺率也較高。同時患者的行為和認知也隨之發生變化,所以臨床上常常采用認知行為療法對抑郁癥患者進行治療,消除患者低自尊、長久存在的無價值感,但缺乏實際有效的心理護理干預,無法真正根治抑郁障礙,患者的心理疾病仍然根深蒂固,親友如履薄冰,經濟負擔較重。本文中研究組在參照組的基礎上結合心理干預進行治療,通過主動了解患者需求,制定和實施相關心理護理計劃。建立良好的治療性人際關系,護理人員通過組織、鼓勵并陪伴患者參加各種團體活動,可密切觀察患者心理行為動向,實時給予心理上的支持,幫助患者振作起來,避免意外發生。心理干預旨在于解決積“壓”成疾,傾聽患者表達痛苦和吐露心聲,在為患者提供安心,整潔,舒心環境外,平等、熱情的接納患者,給予患者一定的安慰和勸解,幫助其解決現實的困難,樹立起戰勝疾病的信心,明確生活的動機,消除二分法思維(非此即彼)、個人化(攬錯于己)等,增加患者自我防衛能力和對環境的適應能力。心理干預可改善患者的心理狀態,由負面厭世情緒轉變為積極向上,從而利于患者健康的恢復。本文研究結果顯示,治療6周后,研究組EPDS評分和SF-6評分均明顯優于參照組,差異無統計學意義(P>0.05),采用認知行為療法聯合心理干預對抑郁癥患者的治療效果較采用單一的認知行為療法更能有效幫助患者改善心理狀態,恢復認知功能。

綜上所述:采用認知行為療法聯合心理干預對抑郁癥患者的療效顯著,可明顯改善患者生活質量,利于患者健康恢復,值得臨床應用。

參考文獻

[1] 孫寶民.藥物治療和認知行為療法結合心理社會支持干預治療抑郁癥的臨床效果[J].中國實用醫藥學,2017,12(2):25-27.

[2] 中華醫學會精神病學分會.中國精神障礙分類與診斷標準第三版(精神障礙分類).中華精神科雜志,2001;34(3):184-188.

[3] 葉百維,邱大宏,劉月霞,等.認知行為療法結合心理社會支持治療對抑郁癥臨床效果的影響[J].中國醫藥科學,2017,7(15):168-170.