小學數學課堂有效練習設計的方法

謝參

【摘要】數學練習是對課堂知識的延伸,是檢驗學生學習效果的重要途徑。數學練習設計得好對于提升教學質量有很大的幫助。因此,在設計時要避免題海戰術,要根據學生的心理認知特點精心設計符合他們的、接近生活的、充滿童趣的、具有層次性和開放性的練習,使人人都能接受到良好的數學教育。

【關鍵詞】新課程標準;小學;數學練習;設計

隨著時代的發展和進步,課程標準從“雙基”到“四基”,這也意味著數學教學要與時俱進。不僅要注重基礎知識和基本技能的掌握,還要關注培養學生的基本思想和基本活動經驗。然而,經過長期以來的觀察發現,現在小學數學練習設計存在幾點問題:一是根據考題大綱去提高學生的應試技巧成為教學的重中之重。通過讓學生反復去練習教材中的書面知識,采用題海戰術達到熟能生巧的目的,使學生思維受限制,從而失去了學習數學的活力和興趣;二是對新課標解讀不透徹,過度重視學生動手能力和創造性的培養,往往一節課就為了證明一個公式或定理卻忽視了基本知識的練習;三是練習題的設計無新意,機械單調。有時候為了省功夫,往往會用往年準備好的試題練習,對學生的知識進行再次重復訓練,然而部分練習已經不再適合接受了新信息的學生。因此,筆者認為,新理念下的數學練習改革,應該從以下方面著手:

一、設計富有童趣的練習,體現趣味性

蘇霍姆林斯基說過:“學習興趣是學習活動的重要動力。”另外,學生是個富有活力和有個性的生命個體,同時往往缺乏自制力,對于自己感興趣的事物,往往會充滿動力和挑戰力。因此,要適應學生發展的心理特點,結合書本知識增加練習的趣味性,從而提高學生強烈的求知欲。在學習中感受到樂趣,寓教于樂,效果會更顯著。如,在教學《軸對稱圖形》時,教師設計了如下練習:請大家動手操作判斷平行四邊形是否是軸對稱圖形?學生們非常興奮地拿出各種各樣的平行四邊形,急切地想知道結果。課堂在操作和討論中進行,氣氛異常活躍。學生們的看法各不一樣,在激烈的師生互動中,最后得出一個結論:一般的平行四邊形不是軸對稱圖形,但特殊的平行四邊形比如長方形,正方形,菱形是軸對稱圖形。“實踐是檢驗真理的唯一標準”,而數學的概括化知識通過操作使學生從復雜到簡單,同時讓學生體驗到深度思考的愉悅,帶來思想碰撞的滿足和開心。

除此之外,在設計練習時內容要新穎,像美國的練習設計上至天文,下至地理,很多科目都可以與數學貫通,這些都可以作為練習的內容來設計。設計練習時類型可以多種多樣,比如,填空、選擇、判斷、畫圖……也可以是競賽、游戲、搶答、操作等,讓學生各個感官去參與學習,也適合學生好奇心強、喜歡比拼的年齡特點,往往會事半功倍。

二、設計聯系實際生活的練習,體現生活化

數學的世界是五彩繽紛、生動有趣的,而脫離了實際生活的抽象數學是冰冷、枯噪、乏味的。讓數學更接近生活,從學生熟悉的生活背景和感興趣的事物引入,他們才會更有興趣和動力在數學的世界里遨游,真正感受數學那無盡的魅力。為了凸顯數學的生活化,可以從以下幾方面去設計:

一是讓數學走進生活。以生活情境為載體設計,利用學生的生活經驗去設計,學生在日常生活中積累了零零散散的經驗,以此更是我們設計練習的資源。如,在教學《小數加減法》時,可以設置超市購物體驗做售貨員的情景,通過一張張購物清單去提出一系列的數學問題,這樣學生解答的不再是一道道無聊抽象的題目而是充滿生活氣息的鮮活的數學題。這正是認知心理學所倡導的:學生要獲取某種知識,就是要把知識同化到已有的認知結構中去;二是讓生活走進數學課堂。現實的世界是紛繁復雜、千姿百態的,我們作為教育工作者要引導學生眼觀六路、耳聽八方,學會用數學眼光去發現探索規律,用數學的方法去分析和解決問題。如,在教學《比和比例》時設計一道練習:如何測量操場旗桿的高度?把生活中的問題帶入數學課,將學習過的比和比例知識融入,使學生在解決問題時強化對知識的理解,比盲目做幾道教材練習理解得更本質、更深刻。

數學知識是動態的而非靜止的。我們應充分利用生活本身這一巨大的數學課堂,學生才能學得充實,學得有價值。

三、設計多層次的練習,體現個體差異性

《數學課程標準(2011年版)》提出:“數學課程應致力于實現義務教育階段的培養目標,要面向全體學生,適應學生個性發展的需要,使得人人都能獲得良好的數學教育,不同的人在數學上得到不同的發展。”由此而知,數學教學要尊重每一個鮮活的個體,要符合學生身心發展的規律,并且要關注每一個學生的成長,給不同的學生提供個性發展的平臺。

在平時的練習中,我們更注重每位學生基礎的掌握。對優生的拓展卻往往容易疏忽和遺漏。畢竟每位學生的生活背景和解決問題的思維方式不同,學習和遷移能力各不一樣。可能有的學生對模仿例題的練習掌握較快但對創新拓展題較難理解。因此,我們不能采用一刀切的練習題設計方法,要充分考慮不同程度的學生思維和認知特點,去設計具有代表性的、有層次的練習題,從而給不同層次的學生都有發展的機會。練習題可以從簡單到復雜、從低級到高級、從具體到抽象的順序。

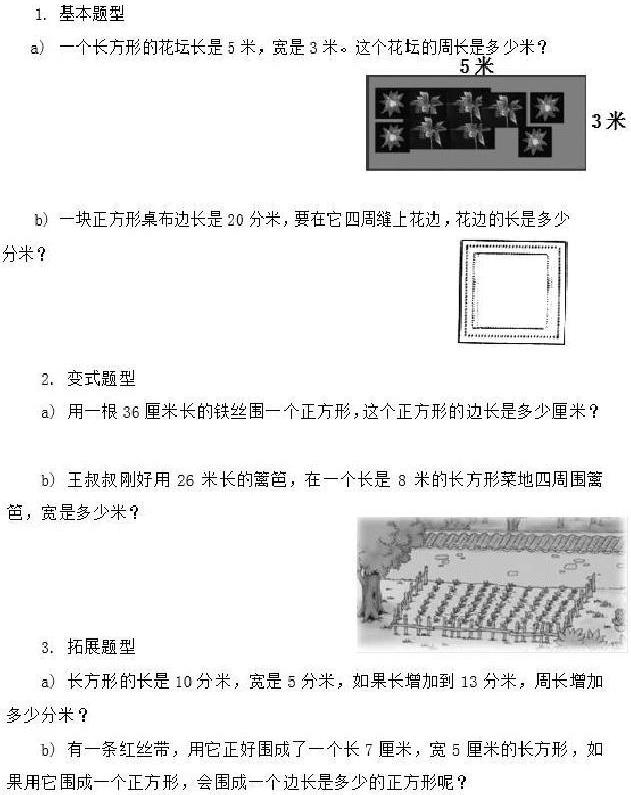

編寫練習題可以從以下幾個層次設計:第一層次為基本的題型,模仿例題關注學生對基本知識和概念的掌握;第二層次是變式題型,這種題型往往是靈活多樣,舉一反三式,可以是變條件或者變結論;第三層次是拓展題型,注重對例題知識的衍生和深化。如,筆者在人教版三年級上冊《長方形,正方形的周長》時設計這樣的練習:

安排一節課的練習不是隨意性的,而是要根據學生的不同層次發展由淺到深的階梯去設計,這樣對于學困生可以增強學習的信心,對學有余力的優秀生有很好的提升和鞏固作用。

四、設計探究性的練習,體現開放性

數學的學習不是生搬硬套的過程,而是靈活動態的。在平時的練習設計中除了分層次設計讓不同的學生得到個性發展外,還要綜合運用所接觸的知識抓住它的變與不變,讓學生在解題中碰撞出不同的火花,得到思維的高度優化。如果過于注重封閉性的題目即唯一答案的題目,慢慢會限制學生的思維甚至成為答題機器。因此我們更提倡學生開闊性思維,鼓勵他們質疑和探究,進行頭腦風暴式的思考,這對他們未來的發展和提高思維的靈活和廣闊很有幫助。

學習完二年級下冊《有余數除法》后,對于這道題:

變式前:我們共有37人,面包車限乘客9人,小轎車限乘客4人,如果全部坐面包車至少要租多少輛?

如果我們這樣設計題目,屬于基本題型,問題比較單一是思維封閉性的題目。而如果改成這樣:

變式后:我們共有37人,面包車限乘客9人,小轎車限乘客4人,同學們乘車去春游,怎樣乘車比較合理?

這樣的問題是開放性的,需要學生們綜合考慮設計不同的方案,方式可以只選擇一種車,也可以這兩種車各選擇幾輛。因此,數學的學習不應該是封閉的,而應該是開放的。我們在設計練習時要設計開放性的題目,讓學生在不同的角度、多個視覺、多方面去解決問題,培養他們綜合知識解決問題的能力。

總之,在數學課堂活動中,將新課標的理念融入進去,根據學生的實際情況設計具有趣味性的練習增加他們的學習求知欲,利用他們生活的經驗將數學問題生活化,生活問題數學化,另外由于每位學生的學習程度的不同設計多層次和具有開放性的練習,不斷鞏固和深化,學生會更有靈氣,活力四射。

參考文獻:

[1]周玉仁,楊文榮.吳正憲的兒童數學教育[M].北京師范大學出版社.

[2]吳正憲,張秋爽,李惠玲.和吳正憲老師一起讀數學新課標[M].教育科學出版社,2013.

[3]教育部.義務教育數學課程標準(2011年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2011.